la Morelière, mi-décembre 1793

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

Le "Combat de la Morelière" est aujourd’hui connu par ce qu’en a écrit Hippolyte Boutin autour de 1900, dans la Chronique paroissiale de Beaufou, p. 471 à 483. Contrairement aux autres traditions orales et familiales concernant les années 1793 à 1796 qui y sont rapportées, ce récit ne semble pas une reprise de celles que Jacques Faucheron avait recueillies quelque quarante ans plus tôt, ainsi que les différences de style et de ton paraissent le confirmer.

La question de la crédibilité du récit et de la véracité des faits rapportés se pose évidemment. Pour certains comme un Jean-Clément Martin, vieux professeur d’histoire parisien, on ne saurait accorder quelque crédit que ce soit à des traditions orales et familiales, qui seraient en faveur de la cause vendéenne. Cette position de principe est fortement contestée par de nombreux socio-anthropologues, tel Olivier de Sardan (voir de ce dernier, entre autres travaux : "La violence faite aux données. De quelques figures de la surinterprétation en anthropologie" in revue ENQUÊTE, n°3, 1996 ; numéro intitulé : "Interpréter, surinterpréter"). Ceci d’autant plus que ces "traditions populaires" sont souvent confirmées par des documents et sources dits "officiels" et non contestables. A titre d’exemples, on lira les pages sur "l’Aumère", ou sur "le Champ d’avant".

Cependant, dans cette relation du "combat de la Morelière", on a à faire la part de ce qui est de la mise en récit sur le mode épique adoptée par l’auteur, tant pour ce qui est des effectifs attribués aux troupes révolutionnaires, que pour ce qui concerne les détails des combats, et encore de l’aspect apologétique de la présentation de l'abbé Joubert, alors curé de la paroisse.

Voici donc à suivre, la transcription de ces pages 471 à 483 de la Chronique paroissiale de Beaufou, racontant ce qui s’est passé au village de "la Morelière" et dans ses environs en 1793, "dix jours avant la fête de Noël"…

Quand, au mois d'octobre 1793, les Bleus, conduits par un traître du Poiré, passèrent, sans s'y arrêter, aux villages de la Chamusière et de la Morelière, impatients qu'ils étaient de surprendre les habitants dans leur sommeil, ce ne fut point un sentiment d'humanité qui leur fit épargner alors ces villages, et afin qu'on le comprît bien quelques semaines après, ils se ruèrent sur ces pauvres gens avec toute leur furie d'âmes féroces.

On était à la mi-décembre. Les grands froids étaient venus ; la gelée couvrait la terre. Ce jour-là, poussée par un vent froid de l'Est, une pluie fine mêlée de verglas tombait depuis le matin. C'était une bien mauvaise journée. La nuit qui la suivit fut bien pire encore. Les gens des villages, toujours agités par la crainte des surprises si fréquentes à cette époque de lamentable mémoire, passèrent cette journée dans leurs granges ou à grelotter auprès d'un maigre feu.

La nuit vint de bonne heure et s'annonça pour tous les malheureux campagnards comme une nuit de douleurs et de souffrances. Le vent soufflait plus fort. La lune cachée sous les nuages laissait perler une clarté douteuse et sinistre.

L'eau glacée qui tombait ne faisait point fondre la glace et la surface de la terre offrait l'aspect d'un miroir sur lequel le pied ne pouvait guère s'appuyer sans s'exposer à des chutes périlleuses. Telle commençait cette nuit qui devait être fatale à plusieurs. Les portes des maisons fermées dès la brune, les gens avaient longtemps prié, puis tout disposé pour une fuite prompte, en cas d'alerte. On avait mis auparavant en des lieux sûrs en différentes cachettes ce qu'il fallait faire échapper au pillage ; on n'avait conservé que le strict nécessaire. Fidèle à la consigne, un homme montait la garde des villages à tour de rôle, pendant la nuit. Cette fois, c'était un homme de la Chamusière, de la métairie d'en bas qui veillait. Chaussé de gros sabots, coiffé d'un chapeau à larges bords, enveloppé d'une épaisse couverte, il s'était blotti dans un épais buisson d'ajoncs et de bruyères sur le chemin allant au Poiré. Le danger alors ne pouvait venir que de ce côté-là. Ainsi caché et couvert, il pouvait défier la pluie et le froid, et attendre sans trop de peine la venue de l'ennemi, qui ne se fit pas d'ailleurs longtemps attendre. Par un raffinement de cruauté, qui ne doit pas étonner, de la part de semblables monstres, les bleus choisissaient de préférence les temps les plus pitoyables afin de faire périr par le froid les infortunés qui échappaient à leurs coups. Le bruit de la colonne des bleus qui approche étant entendu et distinctement connu, l'homme qui veillait arrive au pas de course et donne aux deux villages le signal de la fuite. Comme on y était préparé, il n'y eut pas de déroute ni de désordre dans la fuite. D'abord on fait sortir le bétail des toits, et on le conduit dans les prés d'alentour pour le sauver de l'incendie, puis chacun se chargeant de draps de couvertures et de quelques autres objets que l'on pouvait emporter, ainsi que des petits enfants, les portes demeurant toutes grandes ouvertes, les habitants des deux maisons de la Chamusière vont se cacher à une certaine distance du village, dans un épais buisson, à l'abri du vent et de la pluie. Au même instant, ceux de la Morelière en faisaient autant, tous ensemble, dans le champ même où se trouvait l’aire de la famille Guibert. On tenait à ne pas trop s'éloigner des maisons afin de voir et d'entendre ou de deviner les projets de l'ennemi. D'ailleurs, s'il fallait fuir plus loin, la fuite était toujours possible dans les ténèbres. On le croyait du moins, mais c'était souvent une imprudence.

Arrivés à la Chamusière et ne trouvant personne, les bleus comprirent que leur coup était manqué. Les gens qu'ils venaient massacrer s'étaient enfuis, ils se ruèrent sur les bâtiments qu'ils brûlèrent en partie, laissant intactes, pour cette fois, les granges qui leur servirent d'abri contre la pluie et le verglas.

Il y avait deux heures que les maisons brûlaient quand l'officier qui commandait la bande, forte de plusieurs centaines d'hommes, fit sonner la retraite et reprendre le chemin du Poiré, sans paraître s'occuper du village de la Morelière. C'était une ruse, il feignit de s'en aller pour mieux surprendre le monde : ce stratagème ne lui réussit que trop malheureusement. La métairie du bas était habitée par une famille de très braves gens, composée de dix personnes : le père, la mère, deux belles-sœurs, quatre garçons et deux jeunes filles.

Comme on vient de le voir, tous les gens du village se tenaient cachés ensemble dans le champ. Dès que ces pauvres gens n'entendirent plus les cris des Bleus à la Chamusière, la plupart les crurent partis. Le père de cette famille dit alors aux autres : "Nous sommes trop mal ici, nous allons geler ; puisqu'ils sont partis, rentrons à la maison nous chauffer et nous faire sécher ; il n'y a plus de risques". − "Plus de risques ? répond le bonhomme Guibert, chef de l'autre métairie, le pensez-vous, voisin ? Moi je crois qu'ils ne sont pas partis du tout et qu'ils ne vont pas tarder à tomber sur nous autres". − "Bah ! reprit l'autre homme, tant pis ! Puisqu'il faut périr, je l'aime autant à la maison que dehors". Puis, voilà qu'il s'en va et emmène toute sa famille, On fait du feu, on se sèche, puis on se met résolument au lit, et bien déshabillé. C'était une imprudence impardonnable.

En ce même moment, les bleus rentraient dans le village. Trouvant la maison vide, ainsi que les autres toiteries du bois, le commandant parlait de s'en retourner sur ses pas. "Les moineaux se sont envolés, s'écrie-t-il avec colère et frappant un coup de sabre sur une charrette, à une autre fois, allons-nous-en à l'abri".

− "Mais, commandant, lui dit alors un soldat, je vois la porte de la maison fermée, parions qu'il y a du monde". − "Vas-y voir, répond le commandement, et si lu trouves du gibier, appelle".

De l’intérieur de la maison, on entendait bien le bruit des paroles, mais par une étrange fatalité on s'imagina que c'était la famille Guibert qui, aussi elle, rentrait à son tour à la maison. L'idée des bleus ne vint à l'esprit de personne, quoique tout le monde fut bien éveillé.

Tout à coup, la porte s'ouvre et la pâle clarté que la lune laissait passer à travers les nuages permet de voir tout debout, sur le seuil de la porte, un grand estafier de bleu. Frappé de terreur, l'homme ne fait qu'un saut de son lit à la porte et, lançant dans le ventre du bleu un violent coup de pied, le renverse par terre ; puis, par la porte du pré, se sauve à toutes jambes, comme un fou, pieds nus, sans autre vêtements que sa chemise. En moins d'une minute, toute sa famille le suit dans le même équipage. On ne crie pas, on suffoque d'épouvante. La pensée des bleus, qu'on pense à la poursuite, donne des ailes. On marche, on court, on se précipite sur la glace qui enfonce, on traverse le buisson sans voir les épines ; on ne sent pas la pluie de glaçons qui tombe. On saute dans le chemin rempli de terre à moitié gelée ; du chemin on saute dans un champ d'épines, de ce champ dans un autre. C'est une course effrénée, une course désespérée. Enfin, à bout de forces, on s'arrête, plusieurs tombent à terre. Les cœurs battent, on étouffe. Le père, un peu revenu à lui-même, s'arrache les cheveux de désespoir ! "C'est moi, crie-t-il, qui en suis la cause. Malheureux que je suis ! Ah ! ma femme, mes pauvres enfants, je suis cause de votre mort".

Après un moment d’inexprimables angoisses, un peu de raison se fit jour dans ces têtes bouleversées. Le sentiment de la conservation reprit le dessus et fit chercher un abri. Un gros buisson double dans un champ, plus loin, leur offrit un abri. Toute cette infortunée famille s'y cache comme elle peut. Mais, juste ciel ! dans quel affreux état ! A peu près sans vêtements, l'unique lambeau de linge qui les couvre tout imprégné de pluie et de neige fondue. Les pieds et les jambes ensanglantés. Tout le corps moulu ; un temps exécrable. Qui peut y penser maintenant sans éprouver, au fond de son âme, une indicible horreur pour ces démons de révolutionnaires, cause de tant d'abominations.

Cependant le bleu, qui avait ouvert la porte, frappé si rudement, était tombé à la renverse sans pousser un cri ; il avait le ventre ouvert et était mort sur le coup. Les autres accoururent à son aide. Dans un seconde la chambre est envahie. On jure, on blasphème, on hurle, on perce les lits à coups de baïonnettes. Les vêtements, les chaussures laissés là dénoncent l'état désespéré des fuyards : "Nous les aurons, ces brigands, hurle le commandant, brûlons d'abord leur repaire". Le feu est mis en dix endroits à la fois. Malgré la pluie, la maison n'est bientôt plus qu'un vaste brasier qui projette au loin ses sinistres lueurs et porte la désolation dans le cœur des voisins qui pensent en bonne vérité que toute la famille est ensevelie dans les flammes. Hélas ! cette pauvre famille voyait, sans presque le voir, l'incendie de sa maison, tant sa frayeur était immense, tant elle avait les sens bouleversés. Mais elle n'était pas encore à la fin de ses déboires.

Ivre de colère et de rage, le commandant des Bleus, pensant que les fugitifs échappés ainsi dans une complète nudité ne sont pas loin et ne pourront longtemps se soustraire aux recherches, forme plusieurs patrouilles et les lance de tous côtés à la chasse des malheureux. Ils ont ordre de suivre tous les buissons, de sonder tous les champs, de ne faire aucune grâce ni pitié. Il les menace de les faire fusiller s'il échappe un seul brigand. Il n'y a ni pluie, ni froid, ni ténèbres qui tiennent. Il faut coûte que coûte, trouver les brigands et les massacrer.

Il n'était pas besoin de stimuler ainsi le zèle de ces démons maudits qui, depuis si longtemps, se repaissaient de sang et de carnage.

Dès le premier moment, la famille Guibert, qui se croyait en sûreté dans son champ, faillit être surprise. La patrouille passait tout juste l'autre côté du buisson. On se fait une idée de l'épouvante. Vite, on décampe à petits pas, en se baissant, en retenant son haleine ; par un grand bonheur, au lieu, cette fois, de chercher un asile dans les champs où ils eussent été cernés par d'autres patrouilles, ils s'aventurèrent par le large chemin du bourg, où ils vinrent se réfugier et jeter l'alarme.

Courant sans doute à leur poursuite, une patrouille s'empare d'un homme à cheval, venant par le chemin de la Canterie. On sut après que cet homme était un meunier de la Brouardière, allant porter de la farine on ne sait où. On s'est demandé, sans le savoir, comment il se trouvait là à cette heure. Les Bleus éventrent son cheval à coups de sabre et l'entraînent lui-même dans le village, au milieu des coups de crosses et des imprécations. C'est à qui lui fera endurer le plus de supplices. On le traîne par les cheveux, par les pieds. On l'assomme à coups de crosses, on le foule aux pieds, enfin deux scélérats le prennent comme un fagot au bout de leur baïonnette, le jettent dans le brasier. Il n'y a, dans tout l'univers, que deux espèces de créatures capables de commettre de semblables forfaits : les démons et les tigres. Les cris affreux poussés par ce malheureux jetèrent une telle épouvante dans l'âme des malheureux cachés sous leur buisson que la mère faillit s'en évanouir. Ils crurent tous que c'était le père Guibert qu'on martyrisait.

En même temps les gens de la Morelière, trahis dans leur retraite par les cris des petits enfants, étaient traqués comme des bêtes fauves, de champs en champs, et n'échappèrent que par une sorte de miracle en se réfugiant dans un bois-taillis. Les patrouilles, n'ayant pu y pénétrer pendant la nuit, attendirent le lever du jour, mais le jour changea les rôles, comme il sera dit plus loin.

Si pénible que la fuite avait été pour les gens des autres métairies, elle devenait à peu près impossible pour les malheureux incendiés dans l'état effrayant où ils se trouvaient. Cependant il fallait bien fuir. Une forte patrouille de soixante Bleus fouillait tous les buissons en tirant des coups de fusil dans les fourrés. C'était la mort, mort inévitable, arrivant avec toutes ses horreurs et avec toutes les infamies. Des Bleus étaient déjà passés dans le champ : "Nous sommes perdus, crie le père au désespoir, sauvons nous", et il entraîne son monde vers un autre champ. Un épais buisson les arrête ; les jeunes le traversent quand même en laissant aux épines, avec leur sang, un lambeau du linge qui les couvre. Il faut arracher les femmes, en les tirant par le bras : "Venez par ici, crie le père... Montez là-bas... plus loin... courez vite. Ah ! les voilà !". Il perdait la tête, le malheureux homme. On court, on se précipite de côtés et d'autres, puis on s'appelle, on s'attend, on se rassemble, on s'embrasse, on se dit adieu. Puis on reprend une course désordonnée dans les genêts, les ajoncs ; on tombe dans des trous ; les femmes poussent des cris, et, sans le vouloir, appellent ainsi les ennemis, qui tirent des coups de fusil. Cette débandade affolée de champs en champs, à travers les buissons, se continue plus d'une demi-heure. A un moment, la lune perçant les nuages, éclaire ce lugubre spectacle et permet aux Bleus d'apercevoir les fugitifs dans leur détresse. Alors un cri de joie féroce fait retentir la vallée : "Là bas, camarades, là-bas, les voilà ! nous les tenons !" Elle est forte, la pensée de sa propre conservation ; il est fort, le sentiment du désespoir ! Ce cri de mort ranime les forces des malheureux qui sautent dans le chemin qui mène à l'Auspierre. Ils marchent, ils courent, ils volent, mais les Bleus volent aussi, et encore plus vite. La femme tombe dans une ornière ; sa sœur aînée tombe aussi dix pas plus loin. Vingt Bleus accourent, les percent à coups de baïonnettes, les pourfendent à coups de sabres, leur écrasent la tête à coups de talons.

Au même instant, le clairon retentit au village de la Morelière. Il sonne la retraite, une retraire précipitée ; il appelle au secours. Là se passait une autre scène. Ce son du clairon fut le salut des autres misérables tombés cent pas plus loin, dans un recoin, pêle-mêle, anéantis. On eût dit autant de cadavres gelés couchés dans la boue. Le père reprend le premier ses sens, il jette autour de lui des regards effarés ; il voit son monde étendu sans vie. Il veut crier, son cri expire sur ses lèvres. Il veut pleurer, ses yeux n'ont plus de larmes. Il veut se lever, il tombe ; il se traîne enfin ; il relève ces têtes défigurées par la douleur et la neige glacée ; elles respirent encore. Le froid qui les dévore les rappelle à la vie.

"Ma femme, ma femme, s'écrie soudain cet infortuné père ! Ma pauvre femme !" Elle n'était pas là. Il se lève ; ses enfants le suivent de loin ; ils le voient qui chancelle et qui tombe. Il était tombé sur le corps massacré de sa malheureuse femme. Les enfants se précipitent pour le relever. Il était mort. Trois cadavres dans le sang. Le ciel seul pourrait dire ce qui se passa alors dans le cœur de cette malheureuse famille.

Plus tard, dans la matinée, portant dans leurs bras, serrés par l'amour et le désespoir, ces trois corps ensanglantés, les survivants à ces scènes de carnage arrivaient au village de l'Auspierre. Une veuve les recueillit dans sa grange sur un tas de foin, seul abri et seul secours qu'elle pût leur donner. Un enfant s'en va dans le bourg porter la désolante nouvelle. Le premier qu'il rencontre est M. le Curé qui venait de lancer une trentaine d'hommes à l'attaque des Bleus. Le cœur percé comme d'un coup de poignard, M. le Curé court à la Vésinière, prend un panier de vivres et, suivi d'une charrette, se précipite vers l'Auspierre au secours des infortunés qui, en réalité agonisaient ; appeler à son aide tous les gens disponibles, faire allumer du feu, quêter des linges fut l'affaire d'un moment. Secondé par des personnes capables, il frictionne et fait frictionner les mourants, les réchauffe peu à peu, leur fait renaître le sentiment, les rappelle à la vie. Des breuvages discrètement donnés leur donnent de la force. Ils parlent enfin. On espère les sauver. Le jour baissait quand la charrette, portant cachés dans un vaste drap les dix corps de personnes dont trois cadavres, s'achemina au pas lent des bœufs vers le bourg et le cimetière. A la Vésinière, dans l'arrière-cuisine, sur des paillasses improvisées, on dépose les sept personnes survivantes, et une heure après, le père, la mère, la tante de cette famille affligée, reposaient avec leurs ancêtres dans la terre bénie du cimetière.

Les bons soins prodigués par Mlle de la Forêt rendirent assez promptement la santé à un des enfants qui, quelques semaines après, purent se rendre à la Morelière, retirer de dessous les décombres, les débris de leur pauvre mobilier.

On a vu plus haut que la famille Guibert, échappant à la poursuite des Bleus, était venue dans le bourg jeter l'alarme, M. le Curé, qui se doutait de quelque chose, était déjà en route pour aller voir. A l'annonce du malheur, il jette un grand cri d'alerte. Deux heures après, trente hommes bien armés étaient en sa présence ! "Allez, mes enfants, leur dit-il, soyez gens de cœur, soyez prudents, mais sauvez vos frères. Je vous envoie, à la garde du cœur de Jésus et de la bonne Vierge Marie. Marchez".

La petite troupe arrivait silencieusement au cours d'eau qui coule en bas, quand débouchant du chemin de la grande Roulière, une patrouille de vingt bleus contourne le coin du champ et s'engage dans le chemin de la Morelière.

Une décharge de fusils en couche dix-neuf par terre. Ils tiraient bien, les gas de Beaufou ! Le survivant prend la fuite à la Morelière et jette l'effroi dans le cœur de ses camarades en criant : "Le général Charette !" Ce nom terrible fait pâlir les scélérats qui, s'imaginant aussitôt avoir sur les bras toute une armée, tombent dans une incroyable confusion.

En moins d'un instant, le désordre est à son comble. C'est alors que sonna le clairon qui sauva les fugitifs sur le chemin de l'Auspierre.

Cependant les trente hommes de Beaufou, fortifiés de dix autres accourus au secours, s'étaient avancés au pas de course. Au détour du chemin de la Canterie apparaît une autre patrouille emmenant des moutons. Une seconde décharge en abat quinze sur le terrain. Les autres se sauvent vers le village en y portant l'épouvante. Le commandant perd la tête : "Sauve qui peut", crie-t-il, d'une voix étranglée par la peur. Ce ne fut pas une fuite, ni même une débandade, mais un pêle-mêle, un tohu-bohu indescriptibles. Des cris de rage, des imprécations, des blasphèmes. Les uns veulent se cacher dans les granges, les autres en sortent. On se foule aux portes, on s'écrase.

En ce moment, une partie de la petite armée se montre à l'entrée de l'aire et, poussant chaleureusement le noble cri : "Vive la religion !" tire à bout portant sur cette masse de sacrilèges qui se culbutent, se foulent et se percent de leurs propres armes.

Au même instant, le restant de la troupe se présente de l'autre côté au coin de la maison des Guibert et au même cri hautement enlevé : "Vive la religion !" mitraille sans pitié la bande infernale.

Cependant de tous les côtés d'où l'on entend la fusillade on accourt. Les gens de la Canterie, les fugitifs de la Chamusière, les hommes du Coudreau et d'ailleurs. Ces intrépides jeunes gens arrivent armés de fusils, de fourches et de faulx, les femmes elles-mêmes prennent les armes. Par une circonstance providentielle, les Guibert avaient, la veille au soir, laissé dans le chemin une charrette de landes qui obstruait complètement le passage.

Cet obstacle imprévu dans un chemin bas, étroit, resserré entre deux buissons élevés devint, la cause d'une horrible mêlée. Les premiers à la fuite s'arrêtent, rebroussent chemin. On se heurte, on se culbute, on se foule, on se perce avec ses propres armes.

Les gars de Beaufou tirent de meurtrières décharges, les balles sifflent. Du haut du champ par-dessus les buissons, les personnes armées de fourches et de faulx taillent à grands coups dans cette forêt de têtes. Le massacre est affreux.

Enfin une issue à la fuite s'ouvre par les prés de la Chamusière. Poursuivis sans relâche par une partie des combattants, traqués partout par les gens des villages, les scélérats échappés de leur défaite rentrent sans armes au bourg du Poiré où, dans la nuit suivante, ils furent tous exterminés par les habitants du bourg.

Cependant à la Morelière le spectacle était épouvantable. Des centaines de démons à figures humaines gisaient là, dans les étreintes de la rage, du désespoir et de la mort. Des cris, des hurlements, des horreurs ; des flots de sang coulèrent à la rivière. On eût dit des monceaux de vipères qui grouillaient.

Les nombreux cadavres des scélérats furent enfouis au fond d'une carrière, par les blessés eux-mêmes que les balles vengeresses des Vendéens précipitèrent ensuite pour combler le vide. Les misérables ne demandèrent pas une grâce impossible en face des maisons incendiées et de tant d'honnêtes personnes si indignement massacrées.

Le soir, la petite armée, forte à la fin de soixante-six combattants, rentrait en triomphe dans le bourg où, pendant toute la durée de la bataille, les vieillards, les femmes, les enfants avaient récité le chapelet et invoqué le Sacré-Cœur de Jésus. C'était leur manière de combattre. Ils chantaient, ces braves, dont aucun n'était blessé, les louanges du Bon Dieu : "Bénissons à jamais le Seigneur dans ses bienfaits". Ils entrent en chantant dans l'église, sur un monceau de ruines ; ils se mettent à genoux devant l'autel renversé et remercient le bon Dieu et la bonne vierge Marie de leur victoire. Ils chantent les litanies de la Sainte Vierge et trois fois l'invocation si chère : Cœur trois fois saint de Jésus, ayez pitié de nous !

A leur sortie de l'église arrivèrent les trois corps victimes de l'atrocité des bleus. Ces héros, tout à l'heure si terribles, versent des pleurs d'attendrissement ; ils prennent les cadavres dans leurs bras, les présentent à l'image vénérée de la sainte Vierge, et mêlant à leurs larmes une courte et fervente prière, vont les déposer au cimetière auprès de leurs pieux ancêtres.

Une scène touchante finit cette affreuse journée. Il fallait voir ces hommes, tout couverts de sang ennemi et de boue, tout trempés de sueur et de la pluie glacée qui tombait encore, se jeter tour à tour dans les bras de M. le Curé. C'était lui qui les avait envoyés au combat sous la protection du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Jésus et Marie leur avait donné la victoire. Ils étaient sauvés et tout le pays avec eux : "Gloire au Cœur de Jésus ! répétaient-ils, gloire à la bonne mère ! Gloire à M. le Curé !".

"Gloire à vous, mes enfants, redisait le Curé ! à vous le salut de vos familles, l'honneur de la paroisse ! les héros de la religion !"

On a demandé comment un si petit nombre d'hommes a pu aussi facilement défaire plusieurs centaines d'hommes bien armés. La réponse est aisée : le nom du général Charette, jeté tout à coup à leurs oreilles par le soldat échappé de la première décharge, valait une armée. Resserrés qu'ils étaient dans les toiteries et les ruages étroits du village, ils ne purent en aucune façon faire usage de leurs armes − puis quand la panique se prend dans une armée, des enfants mêmes en triompheraient ; mais par-dessus tout il y avait la malédiction du Ciel qui écrasait ces hideux scélérats.

Les métayers de la Chamusière eurent bien vite réparé, en partie, leurs désastres. Pour cette fois, la maison des Guibert était demeurée intacte : il n'en fut pas toujours de même, les bleus revinrent plus d'une fois dans ces lieux y porter l'incendie et la mort. Mais les détails font défaut et nous n'en dirons rien.

Les malheureux enfants de la Morelière, échappés si miraculeusement au massacre, n'eurent pas le courage de relever les ruines de leur métairie. Ils eurent peur de voir ces lieux témoins de leur malheur. Ils quittèrent en pleurant cette paroisse où ils étaient nés, où ils laissaient leurs chers parents, pour aller cultiver une autre terre bien loin dans le Poiré. Les jeunes filles firent d'heureux mariages. L'aîné seul des garçons prit une femme.

L'amour du devoir, la pratique de la religion, la fidélité aux bons principes furent longtemps héréditaires dans toute la famille. Ils eurent aussi le culte de la reconnaissance, si oublié dans le monde. Tous sans exception revenaient une fois l'année au bourg et à la Vésinière apporter au prêtre et à la noble demoiselle qui les avaient sauvés de la mort, le tribut de leur reconnaissance.

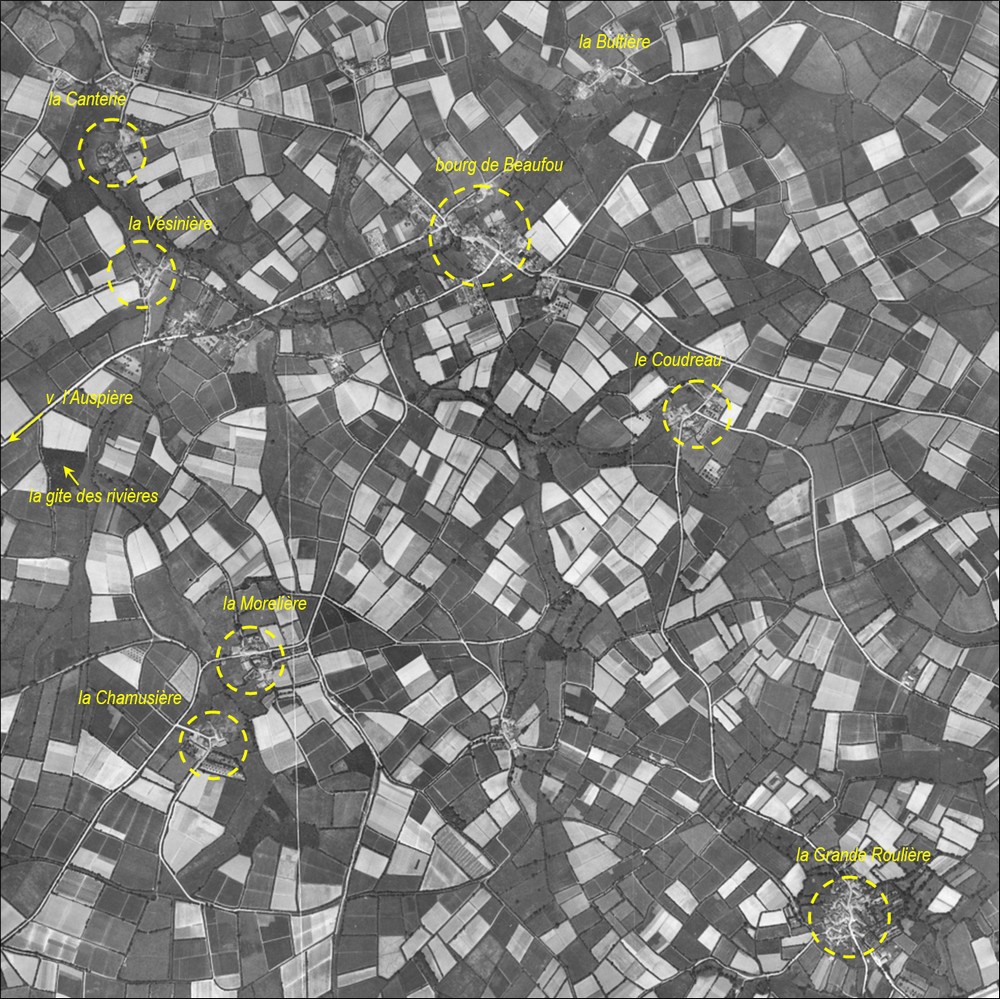

Les alentours de "la Morelière" 155 ans après les événements de décembre 1793.

(environ : 3 x 3 km)

--------------------

retour à Beaufou

◄ page précédente : la Vergne et ses fantômes Haut ▲ page suivante : la Bultière, juin 1794 ►