la Faucherie

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

Le village de "la Faucherie"

Comme pour bien des villages du Poiré, l’histoire de "la Faucherie" se limite a peu de choses. Toutefois, quand vers 2001-2002 un étang fut créé sur le filet d’eau coulant entre "la Faucherie" et "l’Idonnière", des traces de souterrain furent mises au jour puis rebouchées à proximité de l’emplacement d’un bâtiment existant précédemment en cet endroit avant 18361.

"La Faucherie" sur une vue aérienne de 2019, avec en blanc ses bâtiments en 1836

(environ 450 x 370 m),

et en rouge les traces de souterrains mises au jour vers 2002.

Le village avec son étang en premier plan, le 23 mars 2022.

Au XVIIIe siècle le village n’était constitué que d’une métairie, tenue par Pierre Brochard, et qui se trouvait dans l’amenage de "Pont-de-Vie". Elle appartenait alors aux La Sayette qui émigrèrent sous la Révolution. De ce fait, leurs biens furent mis sous séquestre, mais la métairie de "la Faucherie" n’ayant pas été vendue, elle retourna dans la famille de ses anciens propriétaires, qui la conserva jusqu’en 18692.

Pierre Brochard (né en 1750) apporta son soutien à Charette sous la Révolution3. Les hasards de la succession des générations et de la mobilité des exploitants font que, deux siècles plus tard, certains des habitants de "la Faucherie" sont de ses arrières-…-petits-neveux. Un point commun entre eux : leurs implications dans la défense de causes de leurs époques4.

Jusque dans la première moitié du XXe siècle, le village s’est limité à la métairie des origines, et l’habitation de ses journaliers. Depuis de nouvelles maisons se sont ajouté, mais sa population est toujours restée entre 10 et 20 habitants.

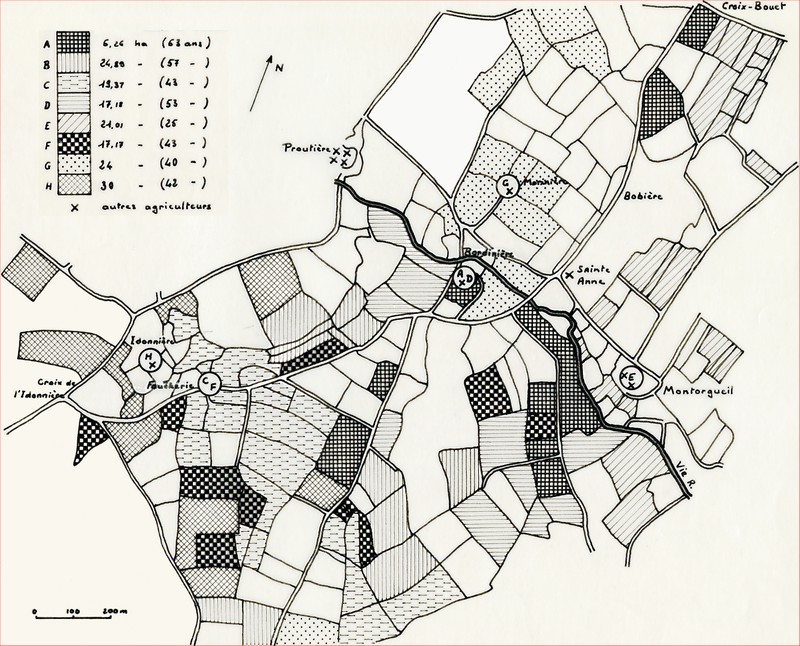

Localisation partielle en 1971 des terres de quelques exploitations voisines de "la Faucherie"

(avec la surface totale de celles-ci, et l’âge des chefs d’exploitation)5.

Et ces mêmes lieux vers 1950 et en 2019 : avant et après éradication des haies (environ : 2250 x 1800 m).

Au fil du temps, les exploitations qui à "la Faucherie" et les six villages voisins étaient au nombre de 17 en 1970, n’étaient plus que 6 en 2021, dont 3 ayant leurs sièges ailleurs du fait des regroupements sous formes de GAEC, et dont 1 se limitait à du gavage de canards hors-sol.

Les vaches limousines de "la Faucherie", en mars 2022.

--------------------

La culture du tabac à "la Faucherie"… et au Poiré

A partir de l’arrivée de la culture du tabac en Vendée et durant soixante ans, une des fermes de "la Faucherie" a été en pointe dans celle-ci, qui a laissé un souvenir durable au Poiré1. Une permanence qui s’explique par le nombre de ceux l’ayant pratiquée sur la commune, bourg inclus.

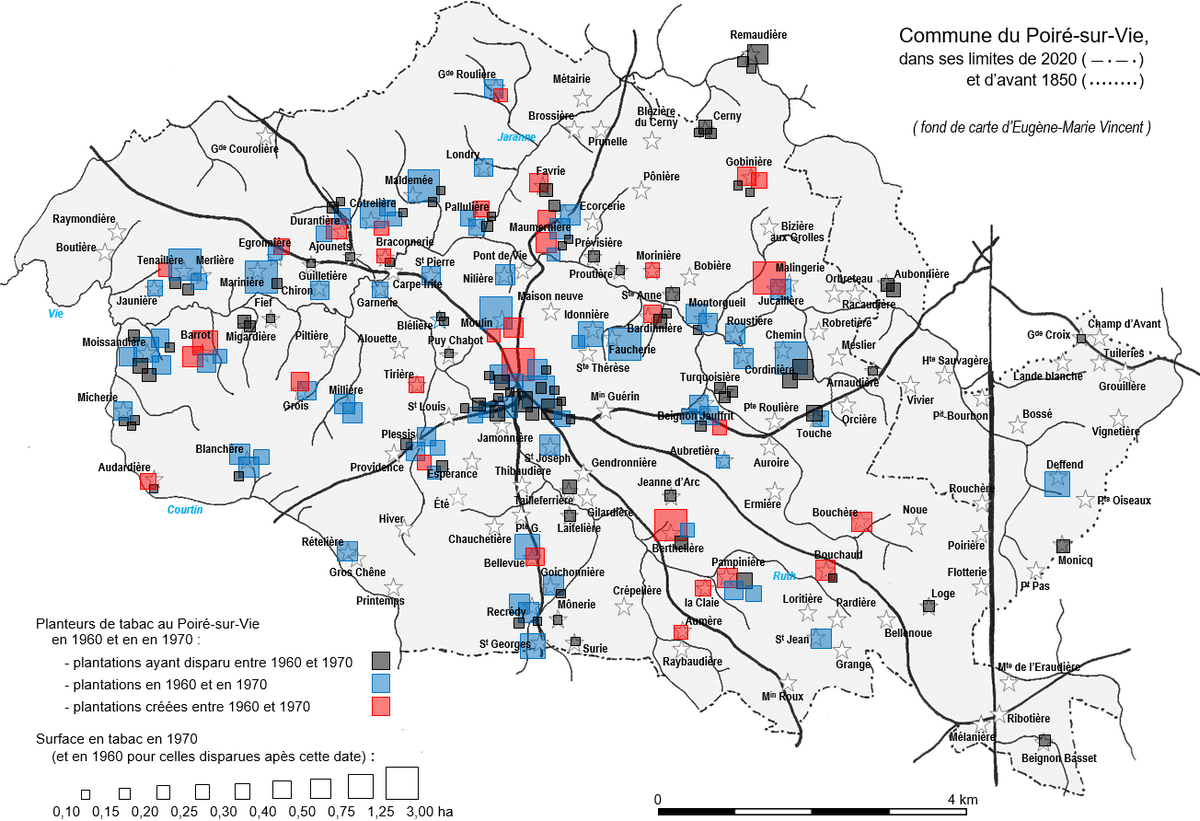

Localisation des exploitants faisant du tabac sur la commune du Poiré en 1960 et en 19706,

- suivant leur taille en 1960 pour celles ayant disparu avant 1970,

- et suivant leur taille à cette dernière date

pour celles s’étant maintenues ou ayant été créées depuis 1960.

Avant 1970, l’industrie et la production de tabac en France étaient un monopole d’Etat7. Sa culture se faisait principalement dans le Sud-Ouest et en Alsace. Quand en 1940 cette dernière région fut rattachée au Reich, cela fit présager une pénurie et amena à organiser la production dans d’autres régions, dont en Vendée. C’est ainsi que sa culture commença en 1943 au Poiré, promue par Jean Ruchaud8. Parmi les premiers "planteurs", on comptait en 1944 Georges Billaud, puis son fils Philémon, de "la Faucherie". Dans les années suivantes, cette culture se répandit rapidement sur la commune, qui fournit 10 % de la production départementale1. Pour les micro-exploitant(e)s vivant en semi-autarcie, et aussi pour d’autres, elle fut, grâce à une main d’œuvre familiale bon marché, une source inespérée et indispensable d’argent frais. Ceci même si pour beaucoup, cette culture ne s’étendît que sur 10 à 20 ares.

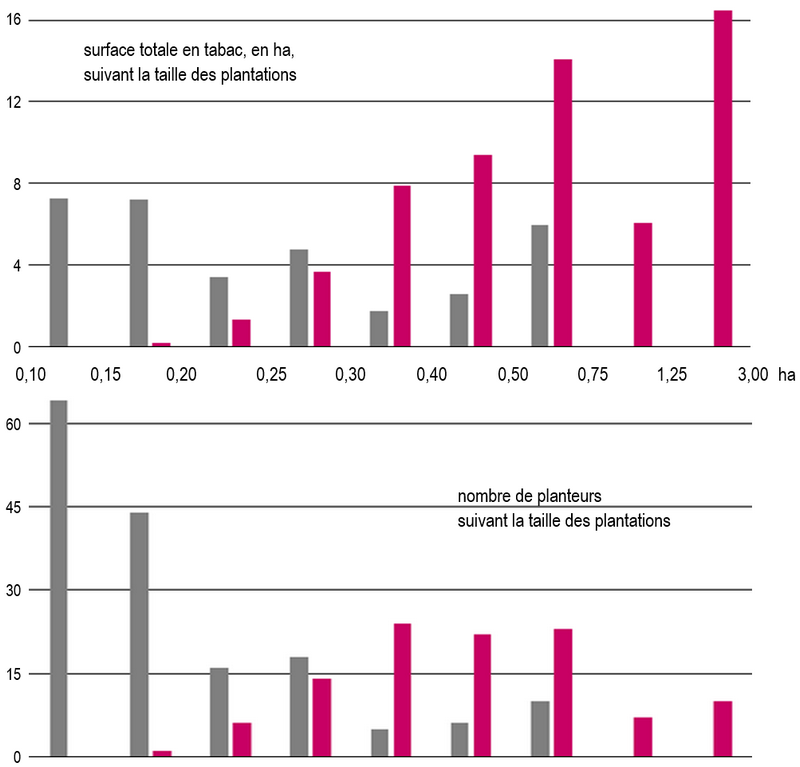

En 1960 on comptait sur la commune 163 "planteurs"9 qui étaient loin d’être tous des agriculteurs : on y trouvait un assureur, des charpentiers, un maréchal-ferrant, un maréchal-expert, et même le secrétaire de mairie… ce qui fait que c’est dans le bourg que les "planteurs" étaient les plus nombreux. Alors, la surface en tabac sur le Poiré était de 33,07 hectares, avec des plantations allant de 10 à 71 ares.

Dix ans plus tard, en 1970, cette surface totale y était passée à 59,02 hectares, la plus grande plantation atteignant 3 hectares10. Le nombre de "planteurs" était passé à 107 : 127 d’entre eux ayant cessé leur activité ; 74 (ou un successeur) l’ayant maintenue et, à l’exception de 3, augmentée ; 33 nouveaux s’y étant ajouté. Cette évolution globale, qui s’est retrouvée ailleurs, était inévitable : la sous-rémunération de la main d’œuvre familiale ne pouvant perdurer dans le temps et l’amélioration de la productivité nécessitant des équipements trop lourds à supporter pour les plus petits producteurs (séchoirs spécifiques, chauffage pour le séchage, matériel d’irrigation…). A cela ont pu s’ajouter les transformations et la complexité croissante des réglementations agricoles.

Evolution, entre 1960 et 1970, de la culture du tabac au Poiré-sur-Vie.

En abscisse, la taille des plantations de tabac.

En ordonnée en haut pour chacune de ces catégories la surface totale cultivée,

et en bas le nombre de planteurs dans chacune d'elles.

En 1960, les plantations de moins de 20 ares étant souvent tenues par des retraités et par des non agriculteurs,

elles seraient à considérer sur le plan agricole comme des pseudo-exploitations11.

Au Poiré et en Vendée, le mode de culture imposée par l’administration des tabacs était "la culture en feuilles" (et non "la culture en tiges"). Suivant la saison cela entraînait des pointes de besoin de main d’œuvre, pour la cueillette des feuilles, leur mise en séchage, leur triage et leur emballage. Ce qui était assumable grâce à une main d’œuvre familiale peu rémunérée, comme à "la Faucherie", où sa surface passa de 0,52 ares en 1960 à 2,20 hectares en 1970 (dont 0,55 venant de la génération précédente).

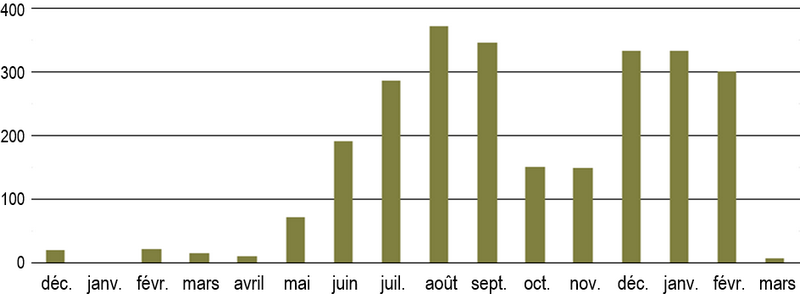

Le cycle cultural du tabac pratiqué commençait par la préparation du terrain destiné à recevoir les plants : épandage du fumier, un labour d’hiver en décembre, deux labours de printemps, épandage d’engrais. En février, on préparait en jardin le terrain pour les semis par une désinfection à la vapeur du sol, afin d’éliminer herbes, vers et champignons. Du 20 mars au 5 avril on semait, on recouvrait d’une bâche transparente pour accélérer la pousse, et on faisait un saupoudrage contre le mildiou.

Du 15-20 mai au 10 juin avait lieu la transplantation, se faisant initialement à la main, et ensuite à la machine. La teneur en nicotine dépendant de leur densité, on comptait 38 100 pieds à l’hectare, plantés tous les 36 cm sur le rang, avec 73 cm entre chaque rang. A la machine à deux rangs, on transplantait 6000 pieds à l’heure. L’entretien consistait en binage, sarclage, et buttage afin de favoriser la croissance des racines. On nettoyait les pieds à 40 cm afin d’éliminer les feuilles sans valeur, que ce soit à la base ou que ce soit les feuilles séminales. Une fois le bouton floral sorti, vers le 15 juillet, on pratiquait l’écimage afin d’obtenir un développement des feuilles de tête et donc un rendement supérieur. La croissance de bourgeons adventifs que cela provoquait par réaction, était inhibée lors de cet écimage par des huiles végétales contenues dans une pipette intégrée au sécateur.

La participation, à différentes dates, d’un des fils, d’un des grand-pères, du père, de deux des filles…

d’une famille de planteurs de tabac, pour les traitements du terrain du semis, plantation, écimage des plants,

cueillette des feuilles basses, leur enguirlandage, puis leur tri.

( photos famille Billaud de "la Faucherie" )

La maturité était atteinte quand les feuilles étaient légèrement incurvées et présentaient de petites taches jaunes. C’est en fonction de cette maturité que se faisait la cueillette des feuilles, en trois temps : d’abord les quatre feuilles basses, ensuite les cinq feuilles médianes, puis les trois feuilles de tête. Cette cueillette commençait huit à quinze jours après l’écimage.

Une fois cueillies, ces feuilles étaient mises en guirlandes de 55 à 60 feuilles, à la machine à main (puis électrique). Le séchage prenait 30 à 40 jours, se faisant d’abord avec 300 feuilles au mètre cube et en fin avec 1000 feuilles. Il permettait le jaunissement puis le brunissement des feuilles. Il fallait ensuite obtenir la dessication des côtes, ce qui pouvait être réalisé en chambre de chauffe. Puis, entre les 15 et 20 octobre, on procédait à la dépente, et on mettait les feuilles en touffes, en évitant que l’humidité provoque des moisissures.

A partir du 25 octobre on faisait un triage par étage foliaire, aboutissant à un classement en trois catégories : 1er choix, 2nd choix (tous deux dits "tabac classé marchand"), et H.C. (hors classement), plus les rejets. Dans le 1er choix on distinguait les feuilles de plus et de moins de 45 cm. On confectionnait ensuite des "manoques" (de 24 feuilles liées par une autre), puis des bandes de manoques mises en "balles" de 200 manoques, chacune étiquetée pour être livrées à l’administration de la SEITA.

Cela se faisait en deux ou trois livraisons, par étage foliaire : la première, pour les feuilles basses, avait lieu de fin novembre à fin décembre ; la seconde (et troisième), pour les feuilles médianes et de tête, avait lieu de janvier à mars. Le tout devant des "commissions paritaires d’achat", composées de représentants de planteurs élus et de membres de l’administration, qui appréciaient le tabac par étage foliaire à partir d’un échantillonnage des balles (20 à 25 feuilles par récolte). Elles donnaient des points en fonction de la présentation (humidité, triage, manocage), et surtout de la combustibilité et de la qualité proprement dite. Au-delà d’un prix plancher commun à tous pour les 1er et 2nd choix, le nombre de points donnait droit à des primes. Une retenue était opérée pour le syndicat (affiliation obligatoire), pour les assurances et pour les remboursements de prêts du Crédit Agricole. Le prix était fixé par une autre "commission paritaire" devant aboutir à un protocole d’accord sur un prix minimum basé sur un rendement moyen de 2500 kg à l’hectare12. Le paiement se faisait par virement bancaire en trois fois : 1er acompte en décembre, 2nd acompte en janvier-mars, ristourne complémentaire vers Pâques.

Calendrier des heures de travail nécessaires, au Poiré en 1971, pour exploiter 1 ha de tabac1.

Cette culture du tabac a pris fin au Poiré en 2019, quand Dany Pelé, de "Saint-Joseph" a cessé cette activité qui avait été pratiquée avant lui par son père, Yves, et par son grand-père, Fernand. Les derniers à l’avoir abandonnée avant lui avaient été Bernard et Paul Billaud de "la Faucherie", Benoît et Guillaume Guillet de "l’Idonnière", Freddy Gauvrit de "la Tenaillère".

Un séchoir à tabac, un élément emblématique de cette ancienne culture au Poiré :

ici, en mars 2022, celui construit autour de 1960 par Pierre Bouard,

menuisier et aussi "planteur de tabac" à la sortie du bourg, vers la Genétouze.

--------------------

Notes, sources et références...

(sauf mentions contraires, illustrations et texte sont dus à M. Mignet)

1 Entretiens de 1970 à 2022 avec Bernard et Paul Billaud, de "la Faucherie", et avec d’autres membres de leur famille. Pour la culture du tabac sur le Poiré, voir de M. Mignet : Culture et planteurs de tabac au Poiré-sur-Vie, mémoire manuscrit inédit, IGARUN, 1971, 45 p., cartes et graphiques.

2 Acte notarié du 25 mai 1869 de l’étude Landois, au Poiré (Arch. dép. de la Vendée : 3 E 24).

3 Cahier des réquisitions de l’armée catholique et royale dans la paroisse du Poiré (Médiathèques municipales de la Roche-sur-Yon : ms 019), réquisitions de "la Faucherie" ; voir aussi de Lorvoire (Jean-Claude), "les Réquisitions de l’armée catholique et royale dans la paroisse du Poiré-sur-Vie", in Recherches vendéennes, n° 3, 1996, p. 257-299.

4 "Brochard" est un nom courant au Poiré. Pierre Brochard de "la Faucherie" avait un frère, Louis Brochard (1772-1833) qui, venu des confins du Poiré et de la Genétouze, fut laboureur à "la Jamonière", et dont les descendants iront s’installer à "la Favrie". De 1793 à 1800, il s'insurgea contre les nouveaux privilégiés qui accaparaient alors les changements politiques du moment. Il fut blessé à plusieurs reprises, et il reprit les armes en 1815. Le 11 juillet 1817, en marque de reconnaissance pour ses engagements, il lui fut donné un diplôme, conservé dans la famille. Cependant à cette époque les changements se sont faits, au moins sur le Poiré et ses environs, essentiellement à l’avantage de la bourgeoisie locale dont on voit alors certains de ses membres défendre avec ténacité leurs nouveaux privilèges, ne pas avoir beaucoup de préoccupation devant les inégalités existant entre eux et l’ensemble des habitants, et prétendre faire la leçon à tous, étant convaincus d’être les seuls à détenir "la vérité", en politique comme ailleurs.

5 Cf. une enquête sur le terrain en 1971, et le journal la Vendée Agricole, n° 1138, 20 juin 1971.

6 Ces localisations montrent, à quelques exceptions près exemple "l’Aumère", la correspondance entre les concentrations de "planteurs" et les gros villages, alors lieux de petites et très petites exploitations. Le nombre des "planteurs" localisés ne présage pas du nombre de ceux ayant existé avant 1960 (à la fois plus nombreux et avec de petites surfaces), ni de celui de ceux qui existèrent après 1970 (un nombre qui allait cependant à la baisse).

7 Depuis 1926, la SEITA (Société d'Exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes), régie d’État qui gérait ce monopole : culture, fabrication et vente du tabac. Elle avait succédé à l’administration mise en place en 1810, sous l’Empire, qui elle-même avait pris la suite d’une fiscalité de l’Ancien Régime remontant au moins à Richelieu… Lors de leur service militaire les conscrits disposaient presque gratuitement de tabac, ce qui créait une addiction à vie et ainsi des rentrées d’argent assurées pour l’administration. Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence voulue par l’Union Européenne, ce monopole a cessé en 1976, ce qui n’a pas fait disparaître sa fiscalité dont l’évolution est allée à l’inverse de celles de sa production et de sa consommation.

8 Jean Ruchaud, qui habitait dans le bourg du Poiré, fut plus tard élu maire de la commune de 1967 à 1977.

9 Les enquêtes sur le terrain indiquent que c’est à cette date, en 1960 ou peu auparavant, qu’il y a eu le plus grand nombre de "planteurs". On remarquera que ce vocabulaire de l’administration pour la culture du tabac ("planteur", "balle", "manoque"…) était celui qui était utilisé au XVIIIe siècle pour l’agriculture à Saint-Domingue et dans les autres îles des Antilles.

10 Au niveau du département de la Vendée, on constate que la surface en tabac resta stable jusque dans les années 1970 : en 1965, 571 ha ; en 1966, 562 ha ; en 1967, 545 ha ; en 1968, 554 ha. A ces mêmes dates, le nombre de "planteurs" était de : 2210 en 1965, 1834 en 1966, 1584 en 1967, puis 1466 en 1968 (sources : Centre de fermentation du tabac de Fontenay-le-Comte, le 29 avril 1971).

11 La quasi disparition après 1960 de ces plantations inférieures à 20 ares, qui étaient souvent tenues par des personnes âgées et aux revenus limités, peut être aussi mise en bonne partie en rapport avec "l’Indemnité Viagère de Départ" (I.V.D.) proposée par la loi d’orientation agricole de 1962, dite "loi Pisani". En créant des retraites agricoles, même modestes, elle visait à encourager la libération de terres pour faciliter la restructuration des exploitations, ainsi qu’à faciliter l’installation des nouvelles générations d'agriculteurs.

12 Les rendements de la culture du tabac ont aussi varié avec les variétés des plants cultivées autorisées par l’administration. Elles passèrent du tabac brun au blond : du "dragon vert" au "burley", puis au "paraguay bell" et enfin au "virginie".

avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur

◄ page précédente : l'Espérance Haut ▲ page suivante : le Fief ►