la Gare

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

Rencontre entre le Poiré et "les petits trains"

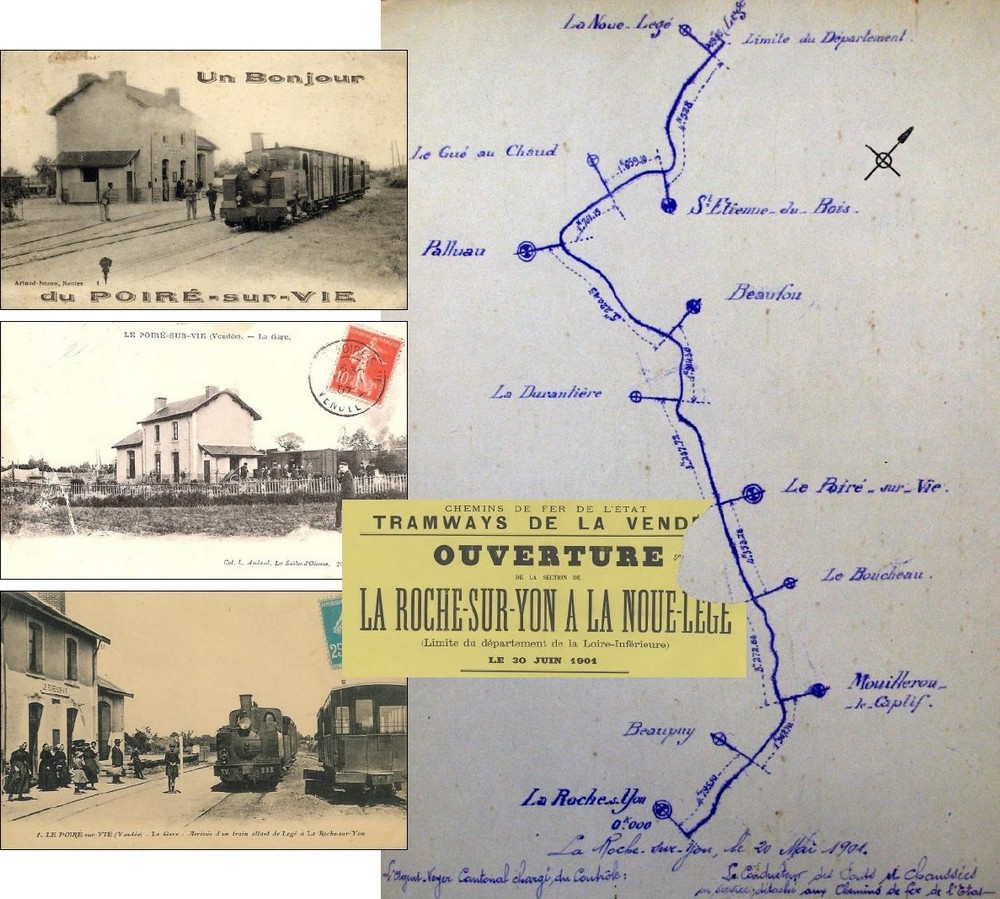

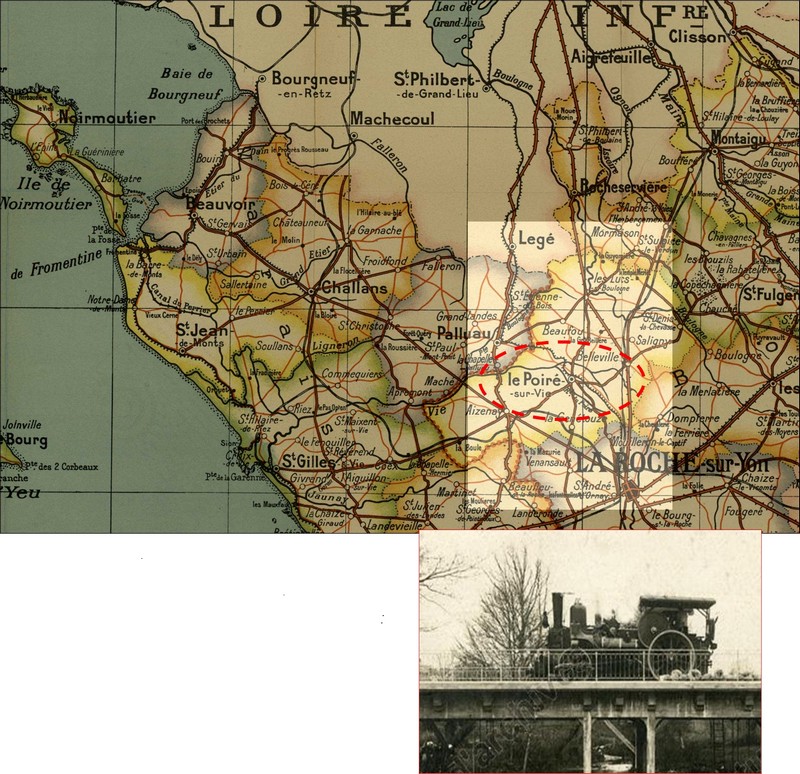

"La Gare" du Poiré-sur-Vie a été inaugurée le dimanche 30 juin 1901. Elle était située sur la ligne à voie métrique qui allait de la Roche-sur-Yon à Legé et qui fonctionnera jusqu’en 1939.

Le plan des 35 km de la ligne ferroviaire passant par le Poiré

et joignant la Roche-sur-Yon à Legé.

L’en-tête de l’affiche annonçant son ouverture le 30 juin 1901.

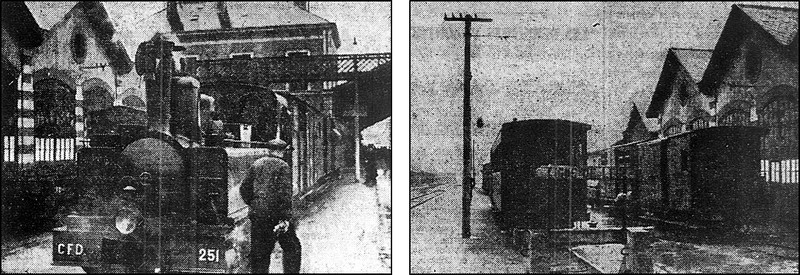

Autour de 1910, "la Gare" du Poiré vue de dos et de face,

ses trains et leurs passagers1.

Cette ligne avait été initiée en 1898 par la "Compagnie des Tramways de la Vendée", dé-pendante des "Chemins de fer de l'État"1. Le conseil municipal du Poiré ne fut contacté que marginalement : pour le passage de la ligne par "la Ribotière" (le tracé prévu passait initialement près du bourg de Mouilleron-le-Captif) ; pour l’aménagement du chemin vicinal emprunté par la voie ; pour l’emplacement de la gare et pour ceux des haltes intermédiaires, au "Bouchaud" et à "la Durantière"2. La voie ferrée traversait la commune dans sa plus grande diagonale, sur un peu plus de 15,5 kilomètres. Son voyage inaugural eut lieu le dimanche 30 juin 1901.

------------------------------

"La Gare" du bourg du Poiré et deux autres petites gares oubliées

"La Gare" du Poiré, toujours présente cent vingt ans plus tard, était construite sur le modèle commun aux stations les plus importantes du réseau de la Compagnie des Tramways de Vendée : salle d’attente, guichet, bureau et logement du chef de gare, abri et quai pour le chargement et le déchargement des marchandises…

Sur le Poiré existaient deux autres gares, plus petites, sans logement spécifique pour le chef de gare, et composée pour les voyageurs d’un abri ouvert sur la voie avec un guichet donnant sur une pièce attenante, ainsi que d’une annexe pour les marchandises et le matériel ferroviaire, L’une était à "la Mélanière" et portant le nom de "gare de Mouilleron-Dompierre", l’autre à "la Courolière" et portant le nom de "gare de Beaufou".

En gare du Poiré vers 1910 : le train avec ses deux voitures de marchandises

et ses deux voitures de voyageurs.

Vers 2000, à "la Mélanière", les restes de "la gare de Mouilleron-Dompierre" ;

en 2017, à "la Courolière", ceux de "la gare de Beaufou" (au fond à gauche, son annexe pour les marchandises).

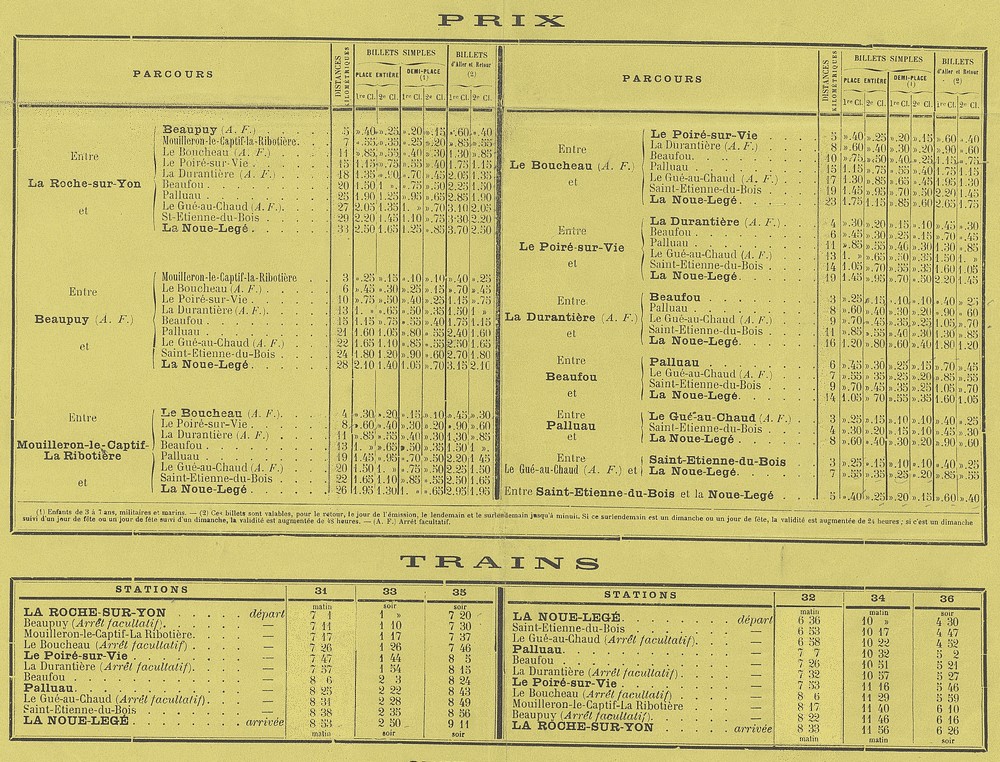

Chaque jour, trois trains parcouraient cette ligne dans chaque sens, et un de plus les jours de la foire mensuelle de la Roche. Ils franchissaient les 15 km séparant le bourg du Poiré de la Roche en 46 minutes, soit à 20 km/h, une vitesse deux fois moindre que celle alors des trains allant de Nantes à la Roche. Cette relative lenteur fit que, bien que depuis 1893 une autre ligne joignît Legé à Nantes, cette possibilité était rarement utilisée pour aller du Poiré à cette dernière ville.

Les horaires et tarifs des trains en 1901, lors de l’ouverture de la ligne.

(extrait de l’affiche annonçant l’inauguration de la ligne de la Roche à Legé)1

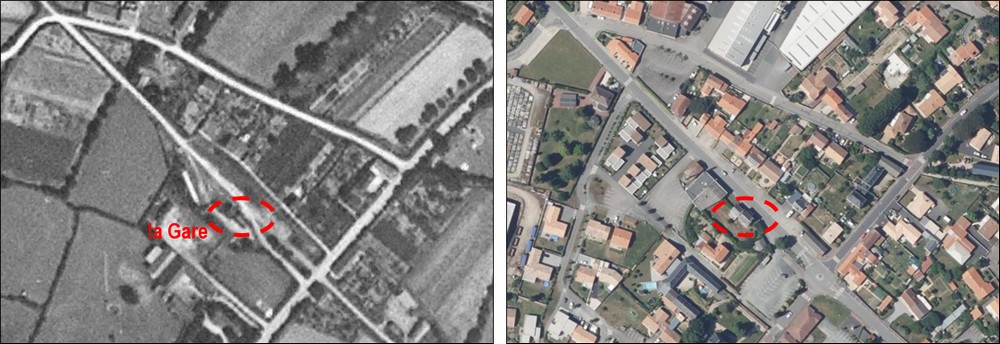

A gauche, encore séparé du bourg : "le quartier de la Gare" vers 1950, avec ses petites maisons et leurs jardins.

A droite, noyé dans les lotissements, ce même quartier en 2022, avec l’ancienne "ligne" élargie en "boulevard".

En 2023 : au premier plan l’ancienne bascule3 désormais désaffectée de "la Gare",

au-delà l’emplacement des anciennes voies de délestage,

puis quelques-unes des petites maisons basses les bordant autrefois.

------------------------------

L’adoption du nouveau moyen de déplacement du moment

A une époque où l’usage de véhicules automobiles était à ses tous débuts, l’utilisation de ce "petit train" connut rapidement le succès. En 1912, 40 000 voyageurs l’empruntèrent : 109 par jour, soit environ trente-cinq passagers par train. Cette même année, le trafic de marchandises fut de 6800 tonnes1.

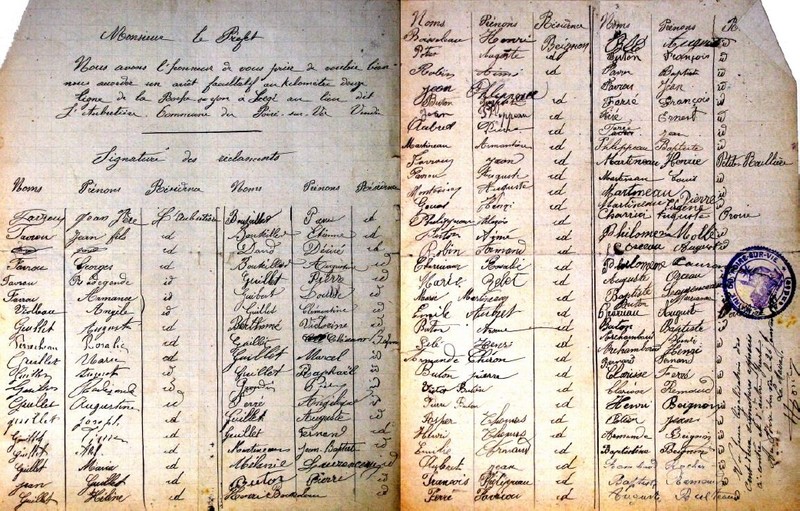

Un signe de ce succès : la pétition adressée en janvier 1908 au Préfet par les habitants de "l’Aubretière", du "Beignon-Jauffrit", de "la Petite Roulière" et de "l’Auroire", et légalisée par le maire, pour obtenir un arrêt facultatif à l’Aubretière, à mi-chemin entre "le Bouchaud" et le bourg. Pétition qui fut satisfaite dans l’année1.

La pétition de 102 habitants de "l’Aubretière", du "Beignon-Jauffrit",

de "la Petite Roulière" et de "l’Auroire" :

"Monsieur le Préfet,

Nous avons l’honneur de vous prier de vouloir bien nous accorder un arrêt facultatif

au kilomètre douze, ligne de la Roche-sur-Yon à Legé, au lieu-dit l’Aubretière,

commune du Poiré-sur-Vie, Vendée".

------------------------------

Une ligne ferroviaire cohabitant avec routes et chemins

La ligne de la Roche à Legé n’était pas en site propre mais, sauf exceptions, longeait des routes déjà existantes. Sur le Poiré, avant "la Ribotière" elle côtoyait la ligne à écartement normal de la Roche à Nantes, puis longeait une route jusqu’à la "la Courolière", et de là continuait plein ouest à travers champs vers Palluau. Entre, elle contournait les villages de "Bellenoue" et du "Bouchaud" puis le bourg de la route de Belleville à celle de Palluau, et évitait "Saint-Pierre" pour rattraper la pente trop forte en cet endroit. Après sa suppression, le contournement du bourg devint un chemin communément appelé "la ligne" et qui, au milieu des années 1960, fut élargi et intégré à la voirie du bourg du Poiré sous le nom de "boulevard des deux moulins".

Les voies ferrées du nord-ouest de la Vendée en 19254.

A côté des voies à écartement normal, de la Roche à Challans et Nantes,

avec son embranchement vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie :

les lignes à écartement métrique...

celle de la Roche à Legé (puis de Legé à Nantes),

celle de Challans à Beauvoir,

et celles, longeant la côte, de Bourgneuf à Saint-Gilles puis aux Sables...

parcourues par leurs petits trains,

tel en 1910, celui testant à "la Carpe frite" le pont en reconstruction sur "la Vie".

Des réclamations se firent jour dès l’origine, à propos de l’absence de contre-rails aux croisements de la voie ferrée avec des routes ou des chemins, ce qui entraînait des accidents. Elles durent être réitérées pour qu’en 1924 elles soient prises en compte. Par contre certaines limites techniques telle que la difficulté pour les trains à gravir des pentes, même d’inclinaison limitée, ne purent être corrigées. Ainsi au-delà du pont de "la Carpe frite", quand le train était un peu chargé, les voyageurs devaient en descendre pour qu’il puisse monter jusqu’à "la Durantière".

------------------------------

Le samedi 1er avril 1939 : fin du "petit train" passant au Poiré

Le samedi 25 février 1939, un article intitulé "On ne prendra bientôt plus le petit train", de Joseph Bonnenfant5 dans l'Ouest Éclair annonçait la fermeture prochaine de plusieurs lignes ferroviaires à voie étroite en Vendée : à partir du 1er mars, celles des lignes des Quatre-Chemins à Montaigu et des Quatre-Chemins aux Herbiers ; et à partir du 1er avril, la mise en place d’un service d’autocars pour les voyageurs entre la Roche-sur-Yon et Saint-Etienne-du-Bois…

"Est-ce la fin du petit train ? Pas encore ! Mais peu à peu sa popularité d'antan diminue et son réseau se rétrécit à tel point qu'il n'est pas téméraire de prétendre qu'avant qu'il ne soit longtemps il ne figurera plus qu'à titre purement indicatif sur les cartes géographiques."

Après avoir rappelé l’avis, à l’époque seulement consultatif, du Conseil général de la Vendée, l’article continue par un long entretien avec M. Pobeguin, directeur de la Compagnie, qui, après avoir parlé de la suppression des deux lignes autour des Quatre-Chemins de l’Oie, aborda celle de la ligne passant par le Poiré…

"Il ne s'agit pas là d'une suppression radicale comme pour les deux lignes précitées mais bien d'un aménagement de trafic. Les frais d'exploitation de cette ligne étant actuellement bien supérieurs aux recettes réalisées nous avons demandé à M. le Préfet et avons été autorisés à établir le projet suivant : à partir du 1er avril prochain le service voyageurs et messageries par voie ferrée sera supprimé sur la ligne la Roche-sur-Yon-Legé. Il sera remplacé par un service journalier d'autocars la Roche-sur-Yon-Saint-Etienne-du-Bois. Ce service ne dépassera pas en effet Saint-Etienne-du-Bois. Il comprendra deux allers-retours chaque jour dans le sens campagne-ville, c'est-à-dire que l'autocar partira le matin de Saint-Etienne-du Bois pour se rendre à la Roche-sur-Yon et repartira de cette ville pour retourner à Saint-Etienne dans la matinée. Il en sera de même dans la soirée.

L'itinéraire serait le suivant : Saint-Etienne-du-Bois. Beaufou, Palluau, le Poiré-sur-Vie, le Bouchaud, Mouilleron-le-Captif, la Roche-sur-Yon. Il n'est pas encore définitivement arrêté, croyons-nous. Il en est de même des horaires que nous connaîtrons et publierons en temps utile.

(M. Pobeguin veut bien nous assurer que les deux autocars qui seront mis à la disposition des voyageurs seront très confortables. Ils disposeront de 25 places chacun).

[…] Les jours de marché de la Roche-sur-Yon nous doublerons notre service d'autocars et les jours de foire, c'est-à-dire le deuxième lundi de chaque mois, nous mettrons un train en circulation, car il ne faut pas l'oublier, la ligne ne sera pas supprimée. Elle continuera à fonctionner d'ailleurs pour les marchandises."

L'embarcadère pour la ligne de Legé en gare de la Roche-sur-Yon :

la locomotive sous pression est prête à partir.

"[…] Nous croyons savoir que la Compagnie des chemins de fer départementaux s'efforcera, dans toute la mesure du possible, de ne pas licencier les employés avant que ceux-ci aient trouvé une situation qui leur permettent de subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Déjà deux d'entre eux ont été placés au service vicinal, d'autres seront employés pour le service de la ligne d'autocars […]…

Ainsi la Société concessionnaire tout en assurant aux usagers un service régulier et confortable sauvegarderait ses intérêts, sans pour cela perdre de vue les intérêts du personnel modeste et dévoué qui continue à la servir."6

------------------------------

La ligne du Poiré et le réseau des "Tramways de la Vendée"

Un bilan sur les "Tramways de la Vendée" dans les années 1930, et sur ce qu’ils devinrent, a été proposé en septembre 1960 dans un article de la Vie du rail7…

"Les ‘Tramways de la Vendée’ furent déclarés d’utilité publique le 21 novembre 1897, et les ‘Chemins de fer de l’Etat’ furent chargés de la construction et de l’exploitation des ‘Tramways de Vendée’, par application de la loi du 9 avril 1898.

Le réseau des ‘Tramways de la Vendée’ était exploité par un chef de service placé sous la surveillance d’un comité sous les ordres du directeur des ‘Chemins de fer de l’Etat’.

Longueur du réseau : 366,153 km ; largeur de la voie : 1 mètre ; rail vignole : 18,26 et 30 kg ; gabarit du matériel roulant : 2,20 m ; rayon maximum des courbes : 50 m.

Parc du matériel roulant : 32 locomotives à vapeur ; 101 voitures à voyageurs ; 28 fourgons à bagages ; 416 wagons à marchandises ; 2 autorails Renault à essence 45 ch (1923) ; 2 autorails Diesel Panhard 65 ch (1933) ; 3 autorails Diesel Panhard 90 ch (1933).

Les ‘Tramways de la Vendée’ exploitaient les lignes suivantes :

- Challans – Fromentine, 25 km (ouverte en 1896 et supprimée en 1950 ;

- Beauvoir – Bourgneuf-en-Retz, 18 km (1924-1950) ;

- la Barre-de-Monts – les Sables-d’Olonne, 64 km (1924-2950) ;

- les Sables-d’Olonne – Champ-Saint-Père, 29 km (1902-1950) ;

- Talmont – Luçon, 33 km (1931-1950) ;

- l’Aiguillon – Luçon, 23 km (1901-1950) ;

- Luçon – Chantonnay, 32 km (1900-1946) ;

- Chantonnay – les Quatre-Chemins-de-l’Oie, 18 km (1908-1946) ;

- les Quatre-Chemins-de-l’Oie – Montaigu, 25 km (1901-1938) ;

- la Roche-sur-Yon – les Herbiers, 42 km (1900-1938) ;

- la Roche-sur-Yon – Legé, 36 km (1901-1939)."

Carte du tracé des voies ferrées ayant existé à un moment ou à un autre en Vendée8 :

celles à écartement standard (en gras), celles à écartement métrique (en maigre),

et incluant deux lignes se dirigeant vers Nantes, non-évoquées dans la Vie du Rail de septembre 1960 :

l’une partant de Rocheservière, 40 km (1903-1935) ; l’autre partant de Legé, 44 km (1893-1935).

Trois autres lignes, concédées en 1913, ne virent jamais le jour.

------------------------------

1951 : le cinquantenaire de la création de "la Gare" du Poiré

En juin 1951, le cinquantenaire de "la Gare" du Poiré fut l’objet d’une fête commémorant son inauguration en 1901. Menés par la fanfare de la Jeanne-d’Arc, les membres de la troupe théâtrale de ce même patronage paroissial s’étaient costumés en habits 1900 pour tenir les rôles des officiels (maire, préfet, pompiers, garde-champêtre…)9 qui l’avaient inaugurée un demi-siècle plus tôt. Mais les rails avaient disparu et le train avait dû être remplacé par une pseudo locomotive, car depuis déjà douze ans la ligne avait été supprimée et "la Gare" désaffectée !10.

La fête du cinquantenaire de "la Gare" du Poiré en juin 1951

avec ses acteurs et une partie des spectateurs.

(comme le train, l’automobile du préfet n’avait pas pu être un modèle de 1901)

------------------------------

"les Charpentes Fournier" : six générations de charpentiers

En 2023 et depuis plus d’un demi-siècle, un élément essentiel du "quartier de la Gare" du Poiré est l’entreprise des "Charpentes Fournier" qui en était alors à sa sixième génération de charpentiers…

1re génération, Jacques Fournier (1821-1897), né à Saligny, fils et petit-fils de farinier, devient charpentier.

2e génération, Louis Fournier (1847-1914), né à Beaufou, charpentier.

3e génération, Raymond Fournier (1885-1973) charpentier-charron à la Genétouze où il est né, puis au "Moulin Roux".

4e génération, Raymond Fournier (1912-1980) abandonnant le charronnage s’installe dans "le quartier de Sainte-Marie" puis dans celui de "la Gare".

5e génération, Yves Fournier (1938-2012), se spécialise dans les structures en bois lamellé-collé.

6e génération, Frédérique et Jérôme, fille et fils d’Yves Fournier, lui succèdent…

L’entreprise des Charpentes Fournier au début des années 2010,

et quelques aspects de ses activités et réalisations11.

(déplacer l'image à l'aide du curseur en bas)

------------------------------

Au début du XXIe siècle, les restes du "quartier de la Gare" et ses mutations

L’implantation de "la Gare" a entraîné, entre 1900 et 1940, la formation au-delà de la voie ferrée d’un petit quartier constitué d’une douzaine de petites maisons basses, ainsi que de deux ou trois avec un étage et une toiture en ardoise. Les unes et les autres occupées par des journaliers, employés, ouvriers, ainsi que des agriculteurs ou maraichers exploitant cinq ou six hectares au plus.

En 2023 : tournées vers le sud, les petites maisons édifiées en bordure des voies ferrées dans les années 1910 et 1920 ;

celle construite peu après 1930 par Henri Egron, celle construite entre 1906 et 1911 par Auguste et Ernest Mollé,

le séchoir à tabac construit dans les années 1950 par Joseph Mollé et reconverti en habitation12.

Un demi-siècle plus tard, les métiers et les constructions liés à l’agriculture y ont disparu ou, pour ces dernières, ont changé d’usage. Le matériel et les véhicules des pompiers qui, jusque dans les années 1970 occupaient une partie de l’ancienne mairie13, ont été installés dans des locaux spécifiques, édifiés près de l’ancienne gare, tandis que les terres environnant ce "quartier de la Gare" étaient progressivement transformées en lotissements.

Les pompiers du Poiré en 2022, et en 2023 leurs locaux dans le prolongement de l’ancienne "Gare".

--------------------

Notes, sources et références...

(sauf mentions contraires, illustrations et texte sont dus à M. Mignet)

1 Dossier sur les Tramways de la Vendée – ligne de la Roche-sur-Yon à Legé : l’affiche annonçant l’inauguration et celle indiquant ses tarifs et horaires, les statistiques de son trafic de voyageurs et de marchandises, les pétitions et réclamations, etc. (Arch. dép. de la Vendée : S 996 et S 997).

2 Délibérations du conseil municipal du Poiré-sur-Vie des 24 juillet 1898, 8 janvier 1899, 13 août 1899 (Arch. dép. de la Vendée : 178 D 10).

3 L’acquisition d’une "bascule publique" au Poiré fut décidée en 1905 (Délibérations du conseil municipal du Poiré-sur-Vie des 22 janvier, 2 avril et 14 mai 1905 - Arch. dép. de la Vendée : AC 178 13). D’abord établie en contrebas de "la place du marché", elle fut remplacée une cinquantaine d’années plus tard par un "pont-bascule" qui fut installé près de l’ancienne "Gare".

4 Extrait de la Nouvelle carte départementale de la Vendée, 1925 (Arch. dép. de la Vendée : 7 Fi 505).

5 Joseph Bonnenfant (1902-1968), l’auteur de cet article, était depuis 1928 journaliste à l’Ouest-Eclair, puis le sera après la Seconde Guerre mondiale, à Ouest-France. En septembre 1944, il fondera et dirigera le journal la Vendée libre (1944-1950), organe officiel du Comité départemental de Libération de la Vendée. Ses attaches familiale locales ont fait qu’il a consacré de nombreux autres articles sur le Poiré : sur la mise au jour d’un souterrain à "la Prévisière", sur la fin du "moulin des Oranges", sur la jeunesse aventureuse du charron Eugène Nauleau (1878-1949) qui, engagé en 1898 dans les troupes coloniales, fut envoyé en Extrême-Orient et en 1900 fit partie de l’expédition envoyée en Chine pour faire lever le siège des légations à Pékin…

6 Cet article de l'Ouest-Éclair du 25 février 1939, a été obligeamment fourni par J. Dannenhoffer, neveu du journaliste Joseph Bonnenfant.

7 La Vie du rail, n°764, du 25 septembre 1960.

8 Sources de la carte : S.N.C.F. ; cette carte ne distingue pas les lignes ferroviaires toujours en service en 2023, de celles ne l’étaient plus. Sur les chemins de fer à voie étroite de la Vendée, voir l’ouvrage particulièrement documenté de Michel Harouy : La Vendée des petits trains, 1987, 152 p.

9 Ces années-là, la troupe théâtrale de la Jeanne-d’Arc du Poiré a été une des premières troupes de patronages paroissiaux à être mixte en Vendée. Sur cette question du théâtre de patronages en général, voir : Phillips (Henry), "Le théâtre catholique en Europe et au Canada : un milieu réuni dans la dispersion", Revue de littérature comparée, n° 2, 2008, p. 175-194.

10 Dans les années 1950, il se disait que les rails des lignes ferroviaires fermées avant 1940 (la Roche / Legé, Montaigu / Saint-Fulgent) furent utilisés pour la construction du Mur de l’Atlantique. Les tronçons de rails que l’on a trouvés depuis dans les vestiges de blockhaus, ici et là le long de la côte vendéenne, vont dans le sens de cette rumeur.

11 Pour l’actualité des Charpentes Fournier, voir le site : Étude, fabrication et pose de bois lamellé collé.

12 Henri Egron, négociant, venait de "l’Egronnière", village qui avait été créé au tournant du siècle par son père, Auguste.

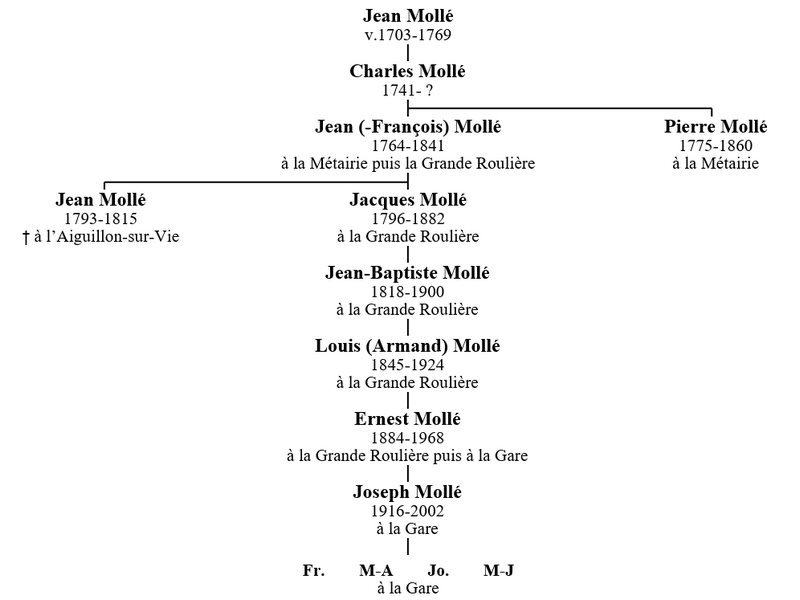

La famille Mollé arrivait de "la Grande Roulière" où elle s’était établie au tout début du XIXe siècle, venant de "la Métairie". La tradition familiale rapporte que, sous la Révolution, les soldats républicains prirent une charrette à Pierre Mollé, pour mener Madeleine (née en 1726) et Suzanne (née en 1743) Vaz de Mello à Nantes, où elles furent tuées, trois mois après l’exécution le 17 décembre 1793 de leurs quatre nièces… et qu’il ne revit ni sa charrette ni ses bœufs (Hippolyte Boutin, Chronique paroissiale du Poiré, 1900-1901, p. 84-85). Un des membres de cette même famille, Jean Mollé (1793-1815), fut de ceux qui moururent le 19 mai 1815 au combat de l’Aiguillon-sur-Vie opposant lors des "Cent-jours" (20 mars / 8 juillet 1815) des volontaires vendéens aux troupes qui soutenaient Napoléon en train d’effectuer sa vaine et désastreuse tentative pour reprendre le pouvoir (Arch. mil. de la guerre de la Vendée - Service historique de la Défense à Vincennes : SHD-XU…).

Suite simplifiée des générations de la famille Mollé

ayant vécu à "la Métairie", puis à "la Grande Roulière", puis à "la Gare".

13 Le corps des "Sapeurs-Pompiers du Poiré" a été créé en avril 1922 - cf. les Délibérations du conseil municipal du Poiré-sur-Vie des 11 décembre 1921, et 2 avril 1922 (Arch. dép. de la Vendée : AC 178 14).

avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur

◄ page précédente : le Fief Haut ▲ page suivante : la Gendronnière ►