la Grande Roulière

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

"La Grande Roulière", située à 4 km à vol d’oiseau du centre-bourg du Poiré, en a longtemps été un de ses plus importants villages. En 1836 elle comptait 92 habitants et en a eu jusqu’à 124 en 1911... mais que 64 en 19682, se stabilisant autour de la cinquantaine en 2025.

Elle est appelée communément "la Roulière" par ses habitants et ceux des villages voisins1 ainsi que sur la carte de Cassini en 1768. L’adjectif "Grande" lui a été ajouté pour la distinguer de "la Petite Roulière", située à mi-chemin entre le bourg du Poiré et celui de Belleville.

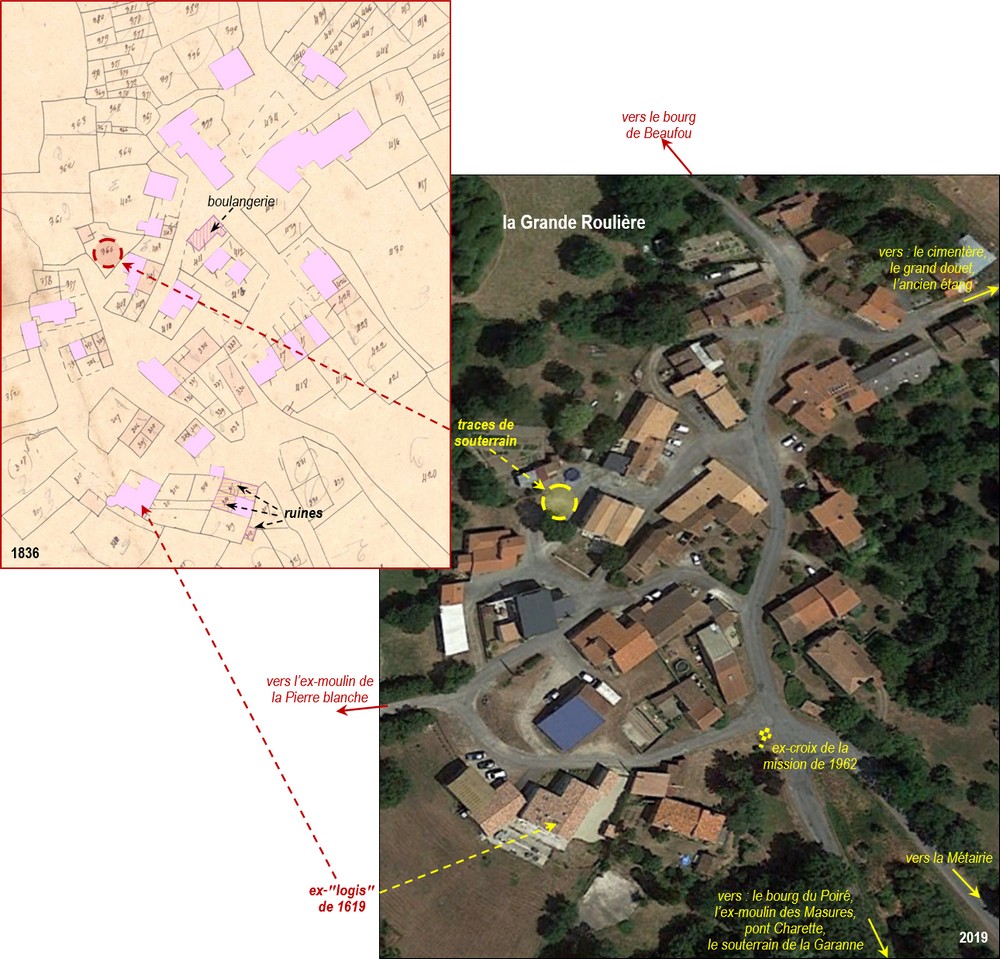

"La Grande Roulière" : sur le plan cadastral de 1836, avec en rose les maisons d’habitation à cette date ;

et sur une vue aérienne le 7 juillet 2019

(environ : 160 x 200 mètres).

------------------------------

"La Grande Roulière" dite aussi "la Roulière"

"La Grande Roulière", village représentatif

En 1984, l’architecte Gabriel-François David, connu plus tard pour ses actions pour la sauvegarde du patrimoine rural et la préservation des savoir-faire artisanaux, a considéré "la Grande Roulière" comme représentative des villages du Bas-Bocage vendéen. Dans Le bâti ancien en Vendée3, devenu une référence, il la décrit ainsi :

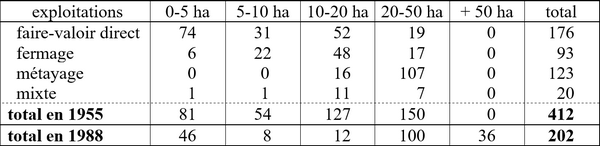

"Reconstruction (de 1830 à 1870) après la destruction totale des guerres de Vendée, le long de la voie communale, en récupérant des éléments (pierre taillées…) du logis construit au XVIe siècle sur ce promontoire rocheux.

L’organisation des espaces publics est essentiellement fonction de l’ensoleillement (sud-ouest, sud, sud-est), et de placettes triangulaires permettant des groupes d’habitations en bandes, sans vis-à-vis.

La morphologie du bâti est dépendante de la destination sociale : une maison de propriétaire terrien avec croupe à l’entrée du village ; des cellules d’habitation pour les journaliers avec un module porte-fenêtre et fenêtre de grenier ; exploitation et maison regroupées des trois agriculteurs en périphérie du village.

La morphologie dépend aussi de l’évolution de l’usage des bâtiments depuis le XIXe siècle : apparition d’escaliers extérieurs pour accéder au grenier aménagé en chambre ; nouveaux percements d’ouvertures en façade arrière voire avant, pour plus de lumière et de confort ; et du recours à des bâtiments d’exploitation plus importants du fait du développement économique (hangars, stabulations…).

Le bâti traditionnel se distingue par l’usage du granit en moellons appareillés, équarris ou en tout venant, avec chaînages d’angles et jambages en pierres de taille. Les toitures sont en tuile ‘tige de botte’ souvent pigeonnées en bas de pente. A noter les recours fréquents à la corniche de type génoise."

"La Grande Roulière" vue et dessinée en 1984 par Marie-Eugène Héraud

dans "le Bâti ancien en Vendée", de Gabriel David et Jean-Luc Emauré, 1984, p. 43.

Une description accompagnée de la vue cavalière ci-dessus, de photos de maisons et de détails architecturaux, ainsi qu’une allusion à son histoire mal connue, même si son centre a une disposition et une localisation sur un affleurement rocheux qui suggèrent une ancienneté certaine.

Des indices d’un lointain passé

En 1997 sur sa bordure nord, deux effondrements successifs ont rappelé la présence d’un souterrain dont l’existence était connue depuis toujours. Bien qu’il soit non datable4, c’est sans doute là l’élément le plus ancien du village.

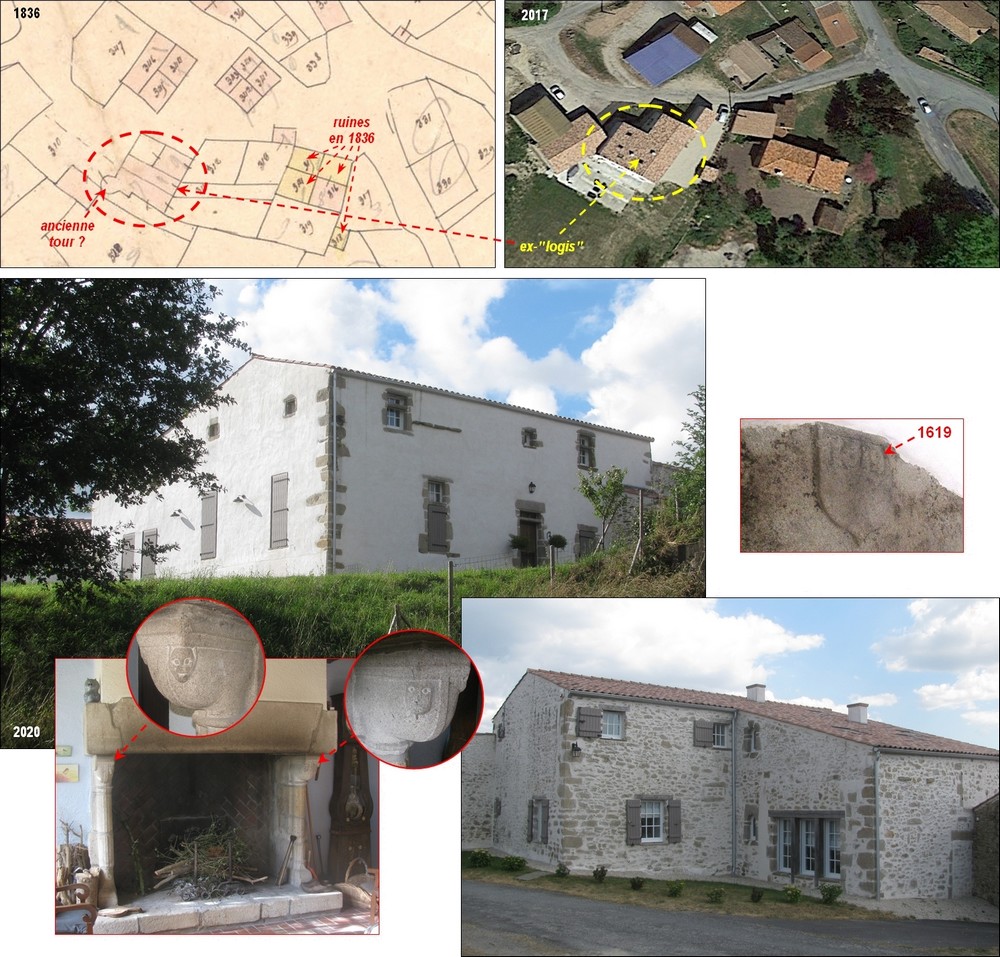

Sur sa bordure sud-ouest une maison présente de petites ouvertures en plein cintre et d’autres à meneaux lui donnant des allures de petit "logis". Sur un linteau intérieur, un écusson porte la date de 16195. Le plan cadastral de 1836 la dote d’une possible tour, mais aucun souvenir n’en restait en 2020 dans la mémoire locale.

Ce "logis" dominait de quelques mètres, un filet d’eau bordant l’ouest du village, et dont le creux a été remblayé autour de 1980. On ignore qui furent ceux à son origine, et il semble qu’au XVIIIe siècle sinon avant, il n’avait plus les fonctions que son architecture suggère. On ne sait non plus si on doit mettre un lien entre ce "logis" et "l’avocat à la Cour" René Dorion, puis le notaire Julien-François Danyau, habitant tous deux au bourg du Poiré et se parant du titre de "sieur de la Roulière" en 1739, 1740, 1741, 17626. Dans les années 1950, il était inhabité et parfois on y dansait grâce à l’accordéon de Robert Boutin, ouvrier agricole dans le village1. On y voyait un large escalier intérieur à vis de 17 marches en granit, qui fut vendu vers 1970 à Aizenay, ainsi que deux grandes cheminées, parties l’une aux Sables, et l’autre au village du "Chiron". Les jambages du foyer de cette dernière, qui était située à l’étage, étaient formés d’une colonne surmontée d’un corbeau sculpté, portant chacun un petit masque ou visage de diablotin.

Le "logis" de "la Grande Roulière" en juin 2020, après sa restauration,

avec son écusson daté, les corbeaux sculptés

d’une de ses anciennes cheminées (largeur : 2,35 m) disparue vers 1970...

...et sa localisation sur le cadastre de 1836 et sur une vue aérienne le 20 avril 2017

(environ 105 x 57 m).

Le passage de la Révolution

Sous la Révolution, les habitants de "la Grande Roulière" rejoignirent et soutinrent matériellement l’insurrection contre les nouveaux privilégiés du moment7. Ils eurent à subir les passages des troupes chargées des opérations de "pacification" et qui ravagèrent la contrée (sur le Poiré, en tout ou partie 83 % des habitations furent concernées par les pillages, incendies et destructions)8. Les décennies suivantes furent une période de relèvement des ruines.

------------------------------

Le souvenir de la vie quotidienne traditionnelle à "la Grande Roulière"

Un village de modestes propriétaires

En 1836, les 92 habitants de "la Grande Roulière" se répartissaient en 18 foyers. Parmi eux : deux de tisserands, deux de meuniers, quatre de journaliers, et les autres d’agriculteurs, tous possédant à des degrés divers quelques biens fonciers. Sur les 220 ha exploités par les habitants du village, un tiers appartenait à deux propriétaires de la Roche-sur-Yon (dite alors "Bourbon-Vendée"), un quart à cinq autres non résidant, et le reste à des habitants du village.

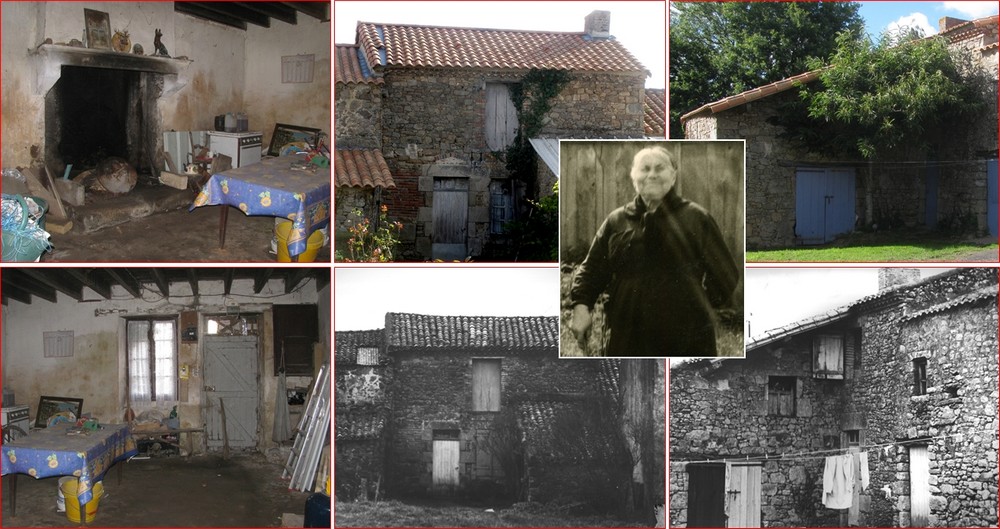

Six générations de "fariniers", plus une

Une des maisons y existant déjà à cette époque était celle de René Douaud (1768-1844)9, "farinier" (meunier) et ayant 6 ha de terre. Son grand-père, Jean Douaud (v.1696-1742) y était déjà meunier, et son arrière-petit-fils Pierre/Jean Douaud arrêtera cette activité en 1901. Armande Douaud (1900-1974), fille de celui-ci, sera la dernière de la famille à "la Grande Roulière", vivant dans la même maison des produits de sa basse-cour et le lait de son unique vache1.

En 2020, l’intérieur de cette maison présentait encore bien des aspects qu’il avait pu avoir deux voire trois siècles plus tôt : une pièce unique, la cheminée avec son chaudron et des objets de piété posés sur son manteau, le sol en terre battue, les poutres noircies par la fumée… avec, contigu, un "toit" ne pouvant abriter que quelques bêtes, et au-dessus son grenier à accès extérieur.

La maison des Douaud, meuniers de père en fils durant au moins six générations : extérieur en 1980, intérieur en 2020.

Vers 1965 leur dernière descendante Armande Douaud, qui y vécut sa vie durant.

Un aspect général, tant intérieur qu’extérieur, n’ayant changé que pour des détails pendant des décennies et plus.

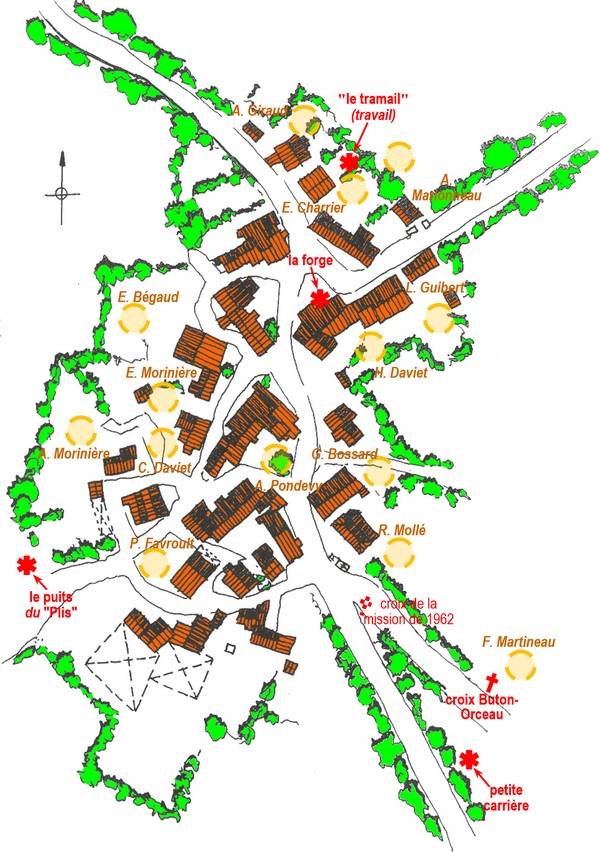

La fin des rythmes de vie d’autrefois

Dans les années 1950, un maréchal-ferrant et un forgeron y venaient certains jours de la semaine pour y exercer leurs métiers, et on y comptait alors 14 exploitations agricoles, le plus souvent très petites, qu’on peut localiser à partir du souvenir de leurs anciennes aires de battages10. Au recensement général de l’agriculture de 1970, elles n’étaient plus que 12. Dans les années qui suivirent, l’évolution de l’agriculture aboutit à l’effondrement de leur nombre : en 1984 elles n’étaient plus que 3 (son dernier agriculteur cessera son activité en 2017)11. "La Grande Roulière" se vidait de ses habitants, et l’un après l’autre ses bâtiments s’en allaient à la ruine.

"La Grande Roulière" de la fin des années 1940 à la fin des années 1960,

avec les aires de battage et leurs paillers de ses nombreuses fermes d’alors,

ainsi que quelques autres lieux du village

(localisations par Daniel Marionneau,

sur un plan levé en 1996 par l’architecte Olivier Dugast3).

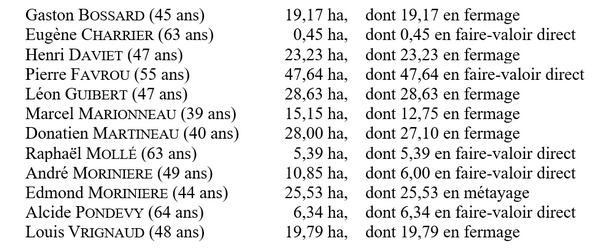

...et ci-dessous, les agriculteurs de "la Grande Roulière"

lors du Recensement Général de l’Agriculture (R.G.A.) de 1970,

avec leur âge, et les surface et mode de faire-valoir dominant de leur exploitation.

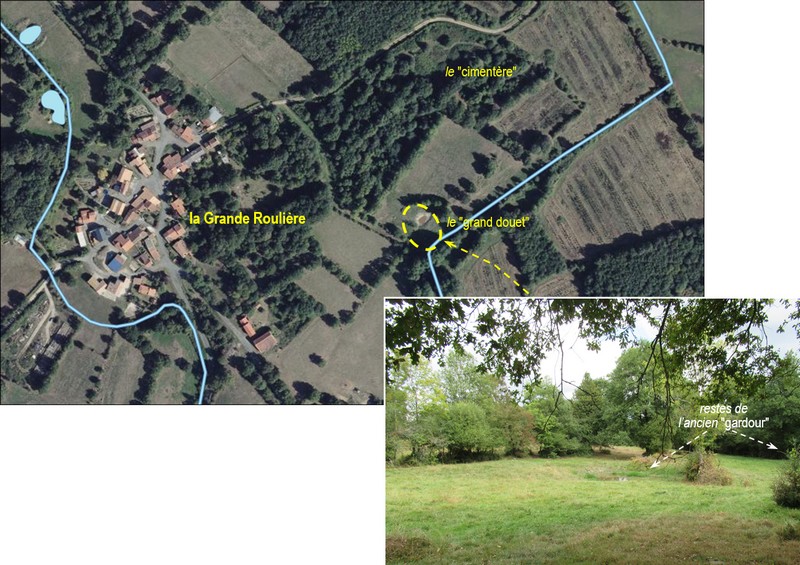

Ces années virent la fin du temps où dominait l’activité agricole et où on allait avec sa brouette faire sa lessive ou laver la laine des moutons dans le "gardour" du "grand douet"12... et désormais, à l’exception des retraités, on part chaque matin travailler en dehors du village.

Ce qui subsistait en 2021 du "gardour" du "grand douet", près du filet d’eau coulant à 350 m à l’est du village,

les pierres sur lesquelles les laveuses appuyaient leurs garde-genoux

et la fontaine voisine ayant depuis longtemps disparu.

Sa localisation sur une vue aérienne de septembre 2019 (environ : 750 x 400 m).

------------------------------

L’unité patrimoniale de "la Grande Roulière"...

A l’exception d’une maison des années 1980 cachée à l’écart, "la Grande Roulière" a un patrimoine architectural remontant pour le plus récent à l’entre-deux-guerres, et qui, après avoir été en danger, a été restauré ou est en passe de l’être.

Parmi les éléments originaux conservés : le long du chemin allant au "grand douet" un des deux tramails subsistant au Poiré et qu’Edmond Buton, maréchal-ferrant au bourg, y a fait installer par le charpentier Maxime Moinardeau1. Ou encore le maintien de quelques-uns des jardins-potagers omniprésents autrefois autour du village. De même, si les treilles traditionnelles courant le long des façades ont disparu, les tout aussi traditionnels hortensias s'y sont multipliés au point de devenir une des spécificités.

Le tramail de "la Grande Roulière", un des deux subsistant au Poiré en 2020,

avec celui de "la Bouchère".

En 2019, deux des jardins potagers de "la Grande Roulière" :

- à droite, celui d’un nouvellement arrivé dans le village (le 1er janvier 1978) ;

- à gauche, celui de Marceline Morinière alors sa doyenne, y étant née le 30 avril 1932.

Témoins du relèvement des ruines causées par les passages des troupes révolutionnaires, les bâtiments datant de la première moitié du XIXe siècle et présentant les caractéristiques de ces reconstructions, tels les réemplois d’éléments provenant de ceux que celles-ci avaient détruits.

Détails architecturaux, témoins des reconstructions des ruines de "la Grande Roulière" :

porte à l’abandon, datations, génoise, fenêtres de greniers aux encadrements faits de pierres en réemploi,

et, servant d’oculus, une pierre provenant d’une meule tournante d’un ancien moulin à vent,

avec son œillard et les encoches de son anille13.

Quel que soit le niveau de vie d’alors de leurs occupants, ces habitations se limitaient généralement à deux pièces, avec un grenier les surmontant avec quelques annexes voisines, et les façades de certaines d’entre elles portent la date de leur reconstruction.

Cent ans plus tard, et souvent en plusieurs étapes, quelques granges-étables ont remplacé en partie les bâtiments agricoles traditionnels. Enfin, dans la première moitié du XXe siècle deux maisons, les seules du village, furent construites avec un étage habitable, ce qui leur donne un caractère un peu ostentatoire, même si cela fut aussi l’aboutissement des efforts de plusieurs générations successives.

Son patrimoine d’origine religieuse

Il fait tout un avec le reste de son patrimoine du village, ainsi les niches abritant une statue de la Vierge, comme sur la façade de la maison édifiée au début du XXe siècle le long du chemin menant à "la Métairie". Dans le village même une niche accueille une statue traditionnelle de sainte Anne, rapportée en 2006 d’un pèlerinage à Sainte-Anne-d’Auray1.

Les éléments les plus visibles de ce petit patrimoine d’origine religieuse sont les deux croix en pierre en bordure du village...

L’une d’elles se trouve le long du chemin menant à "la Métairie" ; elle porte "1868" gravé en bas de son fut, et "Buton / et son ép / Orceau" sur son socle (c’est-à-dire les noms de Mathurin Buton et Marie Orceau, nés tous deux en 1810).

L’autre croix est à 200 m le long de la route menant au bourg du Poiré, avec gravé de même : "1871" et "J. Gillaizeau / et son épse / J Mollé"14. Quand en 1870 la France déclara la guerre à la Prusse, Jean Gillaizeau, qui était meunier à "la Grande Roulière", vit plusieurs de ses six fils (Jean, Joseph, Benjamin, Pierre, Louis, Honoré, âgés de 34, 33, 29, 26, 25 et 18 ans) mobilisés. Ceux-ci en étant tous revenus sains et saufs, il fit ériger cette croix en remerciement. Brisée lors de la tempête du 13 février 1972, elle a été alors relevée par Alphonse Gillaizeau, un des petits-fils de Jean Gillaizeau.

En 1900, la Chronique paroissiale du Poiré évoquait une autre "croix en bois, au sortir de la Grande Roulière" (...vers Beaufou), mais qui à cette date n’était plus qu’un souvenir15.

Sur le fut de chacune de ces croix, une niche abrite une statue de la Vierge.

En 2020 ; une niche sur la façade d’une maison, et les deux croix de "la Grande Roulière" :

à droite, la croix "Buton-Orceau" érigée en 1868 (hauteur : 4,5 m)16 ;

à gauche : la croix "Gillaizeau-Mollé" érigée en 1871 (hauteur : 4 m).

Une promenade dans "la Grande Roulière"

Comme le montre les vues de 1980 et de 2020 qui suivent, patrimonialement peu d’éléments détonnent dans le paysage de "la Grande Roulière". Parmi ses maisons, l’une où jusqu’au début des années 1960 chaque soir du mois de mai les habitants s’assemblaient pour les prières du "mois de Marie"17. Etant inoccupée, elle fut réquisitionnée en 1939 pour accueillir des déplacés du nord de la France et, son sol étant en terre battue comme dans la plupart des autres maisons, la municipalité le fit cimenter pour les arrivants1.

Promenades dans "la Grande Roulière" à quarante ans de distance :

en noir et blanc autour de 1980 (photos J. Dannenhoffer), et en couleurs autour de 2020...

... et ci-dessous, la maison ayant abrité en 1939-1940 des déplacés du nord de la France,

et où, chaque mois de mai, se déroulait "le mois de Marie".

La maison ayant abrité en 1939-1940 des déplacés du nord de la France.

Locaux et néo-ruraux à "la Grande Roulière"

A la fin des années 1970, les nouveaux habitants qui vinrent s’installer dans le village en ralentirent la chute démographique. Ajouté à la transformation de plusieurs maisons en résidences secondaires, cela a permis de sauvegarder son patrimoine architectural alors en péril18. Sans aller jusqu’à l’assimilation, l’intégration des nouveaux habitants aux locaux s’y est plutôt mieux faite qu’ailleurs19, ce qui s’est traduit dans la préservation du paysage du village : les espaces ouverts d’autrefois y ont été conservés, et l’élévation de murs visant à se séparer les uns et les autres y a été limitée.

Ces nouveaux arrivants ont même été une source de création de patrimoine, avec la venue en 1976 à "la Grande Roulière" de Bernadette Chéné, artiste plasticienne à la notoriété saluée par les revues d’art...

étant "...régulièrement invitée depuis les années 1980 par des musées et centres d’art pour concevoir des œuvres, souvent de grande taille, spécifiquement imaginées pour les lieux qui les accueillent […]"20.

En 2014-2015, son exposition "Son Lieu", à l’Abbaye Sainte-Croix aux Sables-d’Olonne fut un événement. Sa "sculpture-installation" "Son Heure", s'inscrivant dans la charpente en forme de carène renversée du musée, s'animait et produisait un son symbolisant le temps qui s'égrène... Les œuvres de Bernadette Chéné peuvent être vues (et revues) sur son site, où sont aussi évoquées les nombreuses expositions qui l’ont conduite de Łódź en Pologne à New-York aux Etats-Unis, de Paris en France à Oslo en Norvège, et en d’autres lieux et pays…

Un autre artiste vit à "la Grande Roulière" : le poète Jean-Damien Chéné, dont les œuvres...

"...confrontent le monde et l'individu, mettent en marche une sorte de contemplation immobile, font surgir tout à coup la vie là où on ne l'attend pas..."21.

"Dans la perspective" : une des œuvres de Bernadette Chéné,

dans son jardin à "la Grande Roulière".

--------------------

...et le patrimoine des "terres de la Grande Roulière"

Ce qui est à considérer comme "terres de la Grande Roulière" sont celles autrefois cultivées par ses habitants. Elles s’étendent sur 220 ha autour du village. On y rencontre de nombreux lieux présentant de l’intérêt pour les vestiges y subsistant ou pour les souvenirs y étant attachés.

Les terres de "la Grande Roulière" sur une vue aérienne vers 1950 (environ 2250 x 2025 m),

où la petite taille des parcelles des fermes de "la Grande Roulière"

s’oppose à celle plus grande des parcelles de l’amenage de "la Métairie", à l’est et teintées en vert.

Ce même espace sur la carte "d’état-major" (levée entre 1820 et 1836), et en 2016 sur une vue aérienne.

Le "moulin de la Grande Roulière"

A 800 m au sud du village, sur le bord de la route passant 300 m plus loin près de "Londry", s’élevait "le moulin de la Grande Roulière", ainsi qu’il est nommé en 1768 sur la carte de Cassini, et qui est aussi connu sous le nom de "moulin des Masures". En 1836 ses propriétaires sont les meuniers Jean Gillaizeau du "Cerny", et Jean Gillaizeau et René Douaud habitant tous deux à "la Grande Roulière". Il existait toujours en 1909, mais dans les années 1940 il n’en subsistait plus que des bas de mur. Enfin, en 1989 seules quelques pierres et débris de meules perdues dans le buisson pouvaient en évoquer le souvenir22.

Les traces du "moulin de la Grande Roulière" (ou "moulin des Masures") et de son cerne

sur une vue aérienne vers 1950 (environ 420 x 162 m) ;

et deux photos prises à environ 300 m de ce moulin :

- l’une en hiver entre 1897 et 190023B5, l’autre le 26 décembre 2019.

(le châtaignier présent sur la première de ces deux photos a disparu en 1983-1984)

Le moulin de la Pierre blanche

Ce moulin aujourd’hui disparu, s’élevait dans un endroit isolé, à plus d’un kilomètre de l’habitation la plus proche. La tradition locale tant sur Beaufou que sur le Poiré, prétendait qu’il devait son nom de "moulin de la Pierre blanche" à une grosse pierre de couleur claire se trouvant en cet endroit et qui fut cassée pour empierrer un chemin voisin. Assimiler cette pierre à un ancien mégalithe reste cependant bien hypothétique.

Il existait au milieu du XVIIIe siècle, accompagné d’un petit "toit" bâti sur la parcelle contiguë alors en lande24. En 1836, trois meuniers se le partageaient pour un tiers chacun : Etienne Gillaizeau et Louis Gillaizeau de "la Grande Roulière" et Joseph Jauffrit de "la Prévisière"24. Quand il fut démoli en 1909, il appartenait à Victor Bouhier, maçon au "Cerny"22.

En 1989 son emplacement n’était plus marqué que par un rond de chardons, et on pouvait encore voir de vagues restes de murs de son petit "toit" ainsi que quelques morceaux de meule22. Vingt-cinq ans plus tard, il n’en restait plus rien en 2015.

"Le moulin de la Pierre blanche" photographié entre 1897 et 190023.

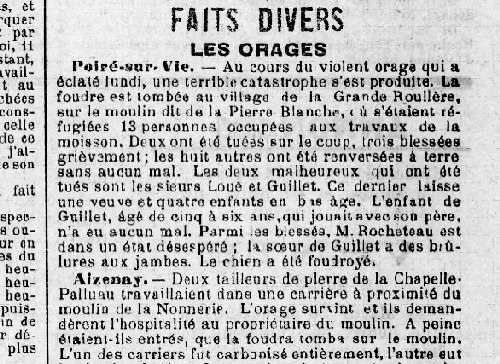

Le dramatique orage du 29 juillet 1901

On racontait autrefois une histoire curieuse sur ce "moulin de la Pierre blanche". Le lundi 29 juillet 1901 le meunier s’activait avec des compagnons de travail dans un champ voisin, quand sur les midis, un orage éclata les obligea à s’y réfugier. Alors qu’ils pensaient y être à l’abri la foudre tomba sur le moulin tuant sur le coup deux d’entre eux dont Pierre Guillet (né en 1866), de "la Grande Roulière". Il avait sur ses genoux le plus jeune de ses enfants âgé de deux ans, Edmond, qui n’eut aucun mal25.

La disparition des vestiges du moulin et le passage du temps ont fait que cette histoire et son souvenir avait fini par confiner à la légende. Elle se trouve cependant confirmée et précisée par la presse de l’époque.

Le Journal des Sables et Courrier de la Vendée réunis du jeudi 1er août 1901 fait la relation suivante de l’événement :

"L’orage de lundi a causé une véritable catastrophe près du Poiré-sur-Vie. La foudre est tombée sur un moulin situé à la Pierre blanche, commune du Poiré-sur-Vie. Treize personnes à la récolte d’un champ de blé, qui avaient été surprises par l’orage s’étaient réfugiées dans ce moulin. Les treize personnes ont été couchées à terre par un coup de tonnerre épouvantable. Au bout de quelques instants huit personnes seulement ont pu se relever saines et sauves. Elles constatèrent immédiatement que la foudre avait tué deux de leurs compagnons dont l’un, nommé Jean Guillet, cultivateur, âgé de 36 ans, laisse une veuve et quatre enfants en bas-âge. Trois autres avaient été grièvement blessées. Ce terrible accident a jeté la consternation dans la région où les victimes étaient très estimées."26

Les articles des autres journaux comportent de sensibles variantes et sont d’une exactitude laissant parfois à désirer quant au récit de l’événement et aux lieux et personnes concernées. Ainsi dans l’Étoile de la Vendée du 1er août :

"Lundi, pendant un violent orage, trois hommes ont été foudroyés [au Poiré-sur-Vie]. L’un d’eux prenait son repas dans un moulin, son enfant sur ses genoux. L’enfant n’a rien éprouvé. L’inhumation des victimes a eu lieu mardi soir à quatre heures."27

D’autres encore rapportent les brûlures causées par la foudre et l’état désespéré de M. Rocheteau qui mourra peu après, ou encore qu’un chien y fut lui aussi foudroyé28…

Edmond Guillet, l’enfant qui avait échappé à la foudre, fut mobilisé en 1918 et survécu aussi à la guerre mais, parti terminer ses obligations militaires au Maroc, il mourut en 1919 à Taza dans l’explosion d’un dépôt de munitions. 120 ans plus tard à "la Grande Roulière", ses arrière-petits-neveux conservaient son souvenir29.

Le drame du "moulin de la Pierre blanche",

relaté dans l’Etoile de la Vendée du dimanche 4 août 190128.

Du moulin aux éoliennes

C’est son site venté car légèrement prééminent, qui avait justifié l’implantation du "moulin de la Pierre blanche" dans un endroit loin de toute zone habitée. Cet isolement a été un argument déterminant lorsqu’autour de l’année 2000 il a été question de créer un "parc éolien" sur la commune voisine de Beaufou. Et alors qu’il ne reste du moulin que son souvenir - et encore ! - son emplacement se trouve être dans l’alignement des six éoliennes dressées de 2003 à 2007 et dont la présence occupe désormais le paysage local.

Les éoliennes de Beaufou vues le 25 décembre 2022 de "Pont-Charette" (photos : Dominique Mignet),

et leur localisation sur un extrait de carte de l’IGN (environ 4,5 x 1,6 km).

"Pont-Charette"

A 600 m au sud-ouest de "la Grande Roulière", quelques pièces de terres sont connues sous le nom de "Pont-Charette", devenu du fait de leur nombre "les Ponts Charrette" sur les cartes de l’IGN. Leur situation dominant légèrement le paysage environnant, donne une vision dégagée sur les alentours et, depuis 2003-2007, sur les éoliennes de Beaufou, à 2 km de là.

On ignore l’origine de ce nom, mais il existe de fortes possibilités pour qu’il soit en rapport avec le célèbre vendéen Charette30. En effet, le 28 décembre 1795 celui-ci et sa petite troupe eurent à soutenir un combat près de cet endroit.

Les terres de "Pont-Charette" en juin 2020,

avec en arrière-plan trois des éoliennes de Beaufou.

Les parcelles A 268 à 272 appelées "Pont-Charette" sur les états de sections

du cadastre de 1836 du Poiré31 et leur localisation en jaune

sur une vue aérienne vers 1950 et sur une vue aérienne de 2019 (environ 600 x 600 mètres).

On remarque qu’en 1836, 3 de ces 5 parcelles appartenaient à Jean Gillaizeau (1798-1874),

qui était meunier et habitait à "la Grande Roulière",

où son arrière-arrière-grand-père Mathurin Gillaizeau (v.1677-1748) était déjà "farinier",

et où il a toujours des descendants en 2025.

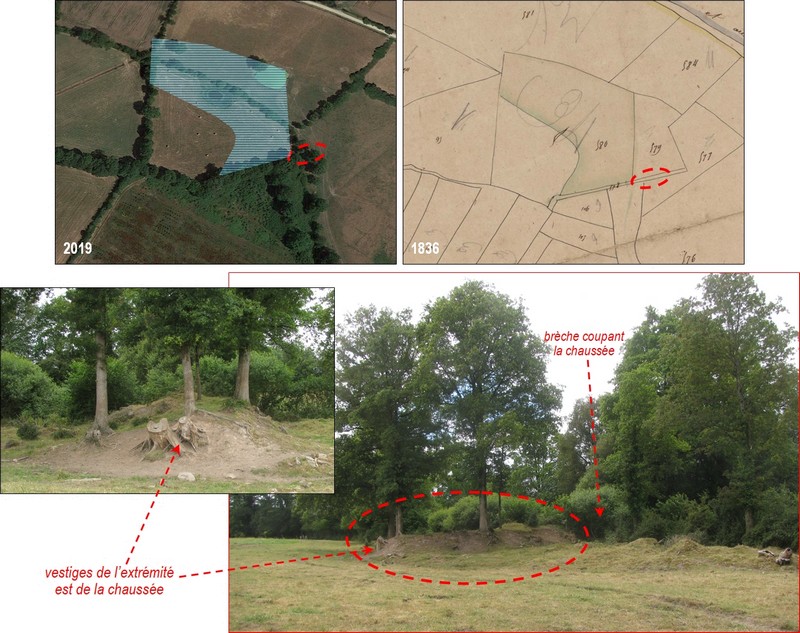

Un ex-étang à l’ancienneté pluriséculaire

Jusqu’au début du XIXe siècle à 600 mètres au nord-est du village, existait un ancien étang d’environ 1 hectare, qui a disparu plus ou moins à cette même époque. Il faisait partie alors de l’amenage du château de "la Métairie" voisin, lequel devint en 1798 la propriété du général Travot (1767-1836), connu pour son rôle dans la répression qui s’abattit sur la région dans ces années-là. Cet ancien étang était formé par une chaussée longue d’une centaine de mètres, d’une hauteur au plus de 3 mètres, et dont il ne restait en 2020 que quelques vestiges. On ne possède aucun indice permettant d’en dater les origines, ni la disparition. Cependant, la création d’étangs près de demeures seigneuriales pour élever des poissons32 a été une pratique courante dès le Moyen Age. Au Poiré, il en subsiste plusieurs près des logis de "la Rételière", de "Pont-de-Vie", du "Fief", et des traces d’autres aujourd’hui disparus...

L’ancien étang proche de "la Grande Roulière" sur une vue aérienne du 7 juillet 2019,

et sur le plan cadastral de 1836 ;

ainsi que des vues de vestiges de sa chaussée, le 6 juin 2020

(sa hauteur est de près de 3 m au niveau de la brèche qui la coupe en deux ).

Cette chaussée, couverte de taillis en 2020,

l’était aussi déjà sur les plans et registres cadastraux de 1836.

"Le Cimentère"

Toujours dans le nord-est de "la Grande Roulière" mais à seulement 300 m du village, se trouvent cinq petites parcelles appelées "le Cimentère" ("le cimetière" en parler local12). Un nom qui pourrait évoquer les inhumations dans des fosses communes qui furent pratiquées après les massacres perpétrés en leur temps par les troupes révolutionnaires. En tant que tel, ce genre d’événements traumatisants a souvent laissé des traces dans les mémoires locales, comme à "l’Aumère" ou au "Champ d’avant", mais ce n’est pas ici le cas même si ce nom pourrait correspondre aux suites du "combat de la Morelière", à la mi-décembre 179333.

Des pierres étranges

Alignées dans certaines des haies séparant les unes des autres les parcelles du "Cimentère", allongées sur le sol ou parfois dressées, se rencontrent de nombreuses étranges pierres noires pouvant atteindre jusqu’à 1,50 m de long. Leur présence coïncide avec un affleurement de "monzogranite à grain fin à moyen, à biotite"34.

Masquées par la végétation : quelques-unes des "pierres étranges"

peuplant certaines des haies de "la Grande Roulière",

et sur la carte géologique, l’affleurement de monzogranite (gamma3),

dont des débris sont parfois remontés à la surface par les labours1.

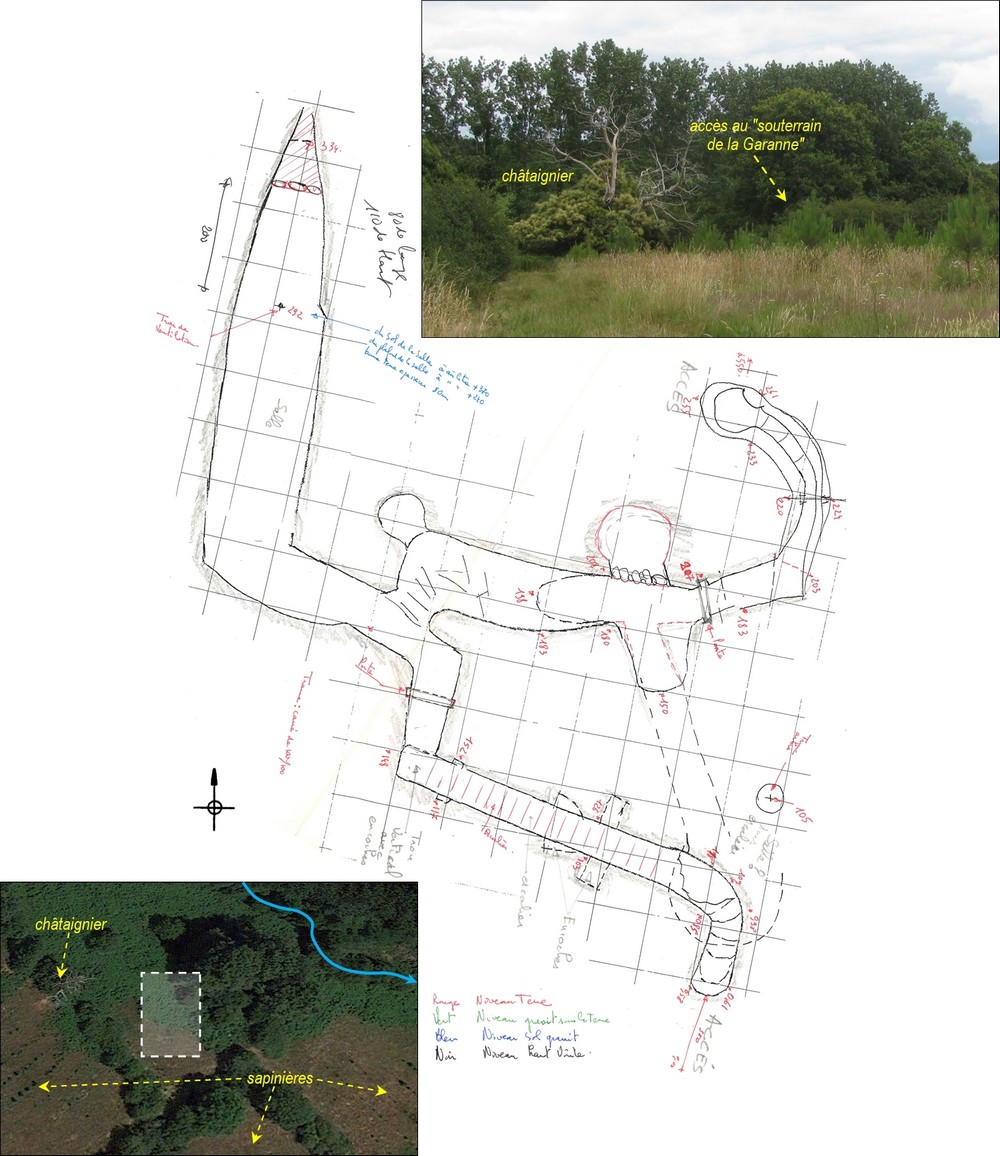

"Le souterrain de la Garanne"

Dans le sud-est de "la Grande Roulière", les deux filets d’eau encadrant le village se réunissent pour former à quelque 600 m de là un ruisseau qui rejoint "la Jaranne" (ou "la Garanne") à seulement 500 m plus loin. Ce petit cours d’eau forme un vallon aux versants pentus, et profond d’une quinzaine de mètres. Un des prés étroits le longeant était autrefois à la belle saison (et une fois le foin coupé) un lieu de promenade familiale dominicale pour les habitants du village. C’est aussi à cet endroit que se trouvait l’entrée du "souterrain de la Garanne", dans lequel les enfants se risquaient sur quelques mètres.

Autour de 1990, Marie-Eugène Héraud, venu habiter à "la Grande Roulière" quinze ans plus tôt, entreprit d’explorer méthodiquement ce souterrain, déblayant même partiellement plusieurs de ses parties écroulées, mais sans pouvoir le reconstituer dans sa totalité. Les galeries mises au jour se développaient sur une trentaine de mètres, avec une hauteur moyenne de 1,50 m, et une largeur d’environ 0,80 m. Utilisant ses compétences professionnelles d’architecte, il en a levé le plan métré qui suit.

Depuis le souterrain a connu de nouveaux effondrements le rendant dangereux, aussi son accès a été condamné.

Le plan du "souterrain de la Garanne" levé vers 1990 par l’architecte Marie-Eugène Héraud

(12,5 x 18 m, le quadrillage est fait de carrés de 1 m sur 1 m).

Sa localisation en 2020 dans son environnement paysagé

(les peupliers en arrière-plan marquent le tracé du petit ruisseau affluent de "la Jaranne"),

et sur une vue aérienne du 7 juillet 2019 (environ 100 x 65 m).

Suppléant à une visite devenue impossible, le plan fait connaître les différents éléments du souterrain, à commencer par la galerie par laquelle a dû débuter son creusement, et qui servit ensuite pour son drainage. Ayant jusqu’à deux mètres de large, on lui attribue le nom de "salle". Comme dans beaucoup d’autres souterrains du Poiré, au "Fief", "la Turquoisière", "la Prévisière", "la Micherie"… on trouve des restes de cheminées d’aération et des puits d’accès (ou d’évacuation des matériaux laissés par le creusement) désormais bouchés, des encoches dans les parois, marques d’anciennes portes, des sortes d’alcôves latérales, des prolongements obstrués...

Dans le matériel qui masquait partiellement son ouverture, on a trouvé des débris de poterie qui jusqu’ici n’ont pas pu être datés, une cuvette en granit avec un broyeur semblant être une sorte de meule à main primitive35. Mais aucun de ces objets n’a permis de déterminer l’époque où il a été creusé4. Chose exceptionnelle, ces trouvailles sont les seules ayant été faites dans un des plus de quarante souterrains connus au Poiré.

Ces souterrains ayant pour fonction de servir de refuge, ils sont logiquement présents dans des lieux habités ou à leur proximité... Ce n’est pas le cas du "souterrain de la Garanne" situé en pleine nature, à moins qu’on veuille voir en lui la trace d’un ancien lieu d’habitation en cet endroit, mais sans indices permettant de le confirmer.

Vues du "souterrain de la Garanne" le 19 juin 2020 :

la "salle" (2 m sur 6 m), alors inondée, son conduit de drainage étant partiellement obstrué,

et un coude de la galerie y descendant par quelques marches.

Quelques-uns des débris de poteries découverts lors de son exploration autour de 1990,

mais qui, jusqu’à présent, n’ont permis aucune datation.

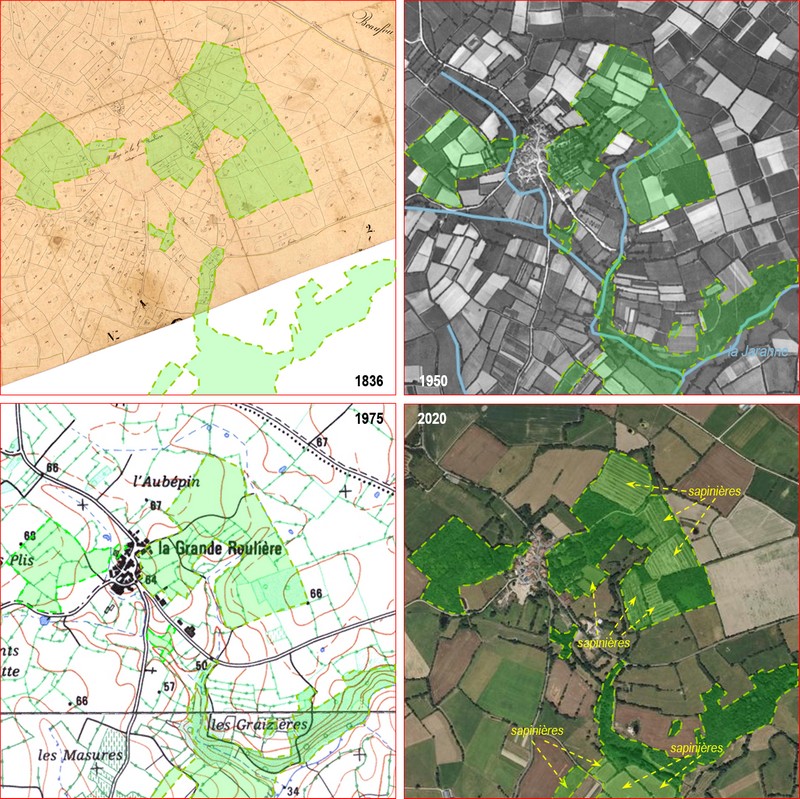

Le retour des arbres à "la Grande Roulière"

Autour de 1980, les opérations de remembrement des terres ont abouti à la disparition de nombreuses haies. Cependant vers 1985, une famille de propriétaires de plus de 40 hectares de terres cernant de près le village décida de retirer celles-ci de l’activité agricole, laissant ici pousser des arbres d’essences variées, plantant là un peu plus tard des sapins. Cela a compensé au moins autour du village les arrachages du remembrement, et a eu pour conséquence d’y faire venir et se multiplier des animaux sauvages, entre autres des chevreuils que l’on voit se mêler à l’occasion dans les prés aux bêtes d’élevage.

L’évolution du paysage parcellaire et végétal autour de "la Grande Roulière"…

- en 1836, sur le cadastre du Poiré (section A, 1re feuille),

- en 1950, sur une vue aérienne (le dessin du parcellaire y ayant peu changé),

- en 1975 et en 2022, sur des cartes de l’IGN au début et après les opérations de remembrement

et les reboisements et plantations de sapins.

En superposition pour 1836 1950 et 1975, les terres qui en 2025 étaient restées ou devenues boisées.

En 2021, une parcelle boisée, 35 ans après qu’elle eut été retirée de son activité agricole passée

(avec le bouc "Robespierre" chargé de son débroussaillage).

------------------------------

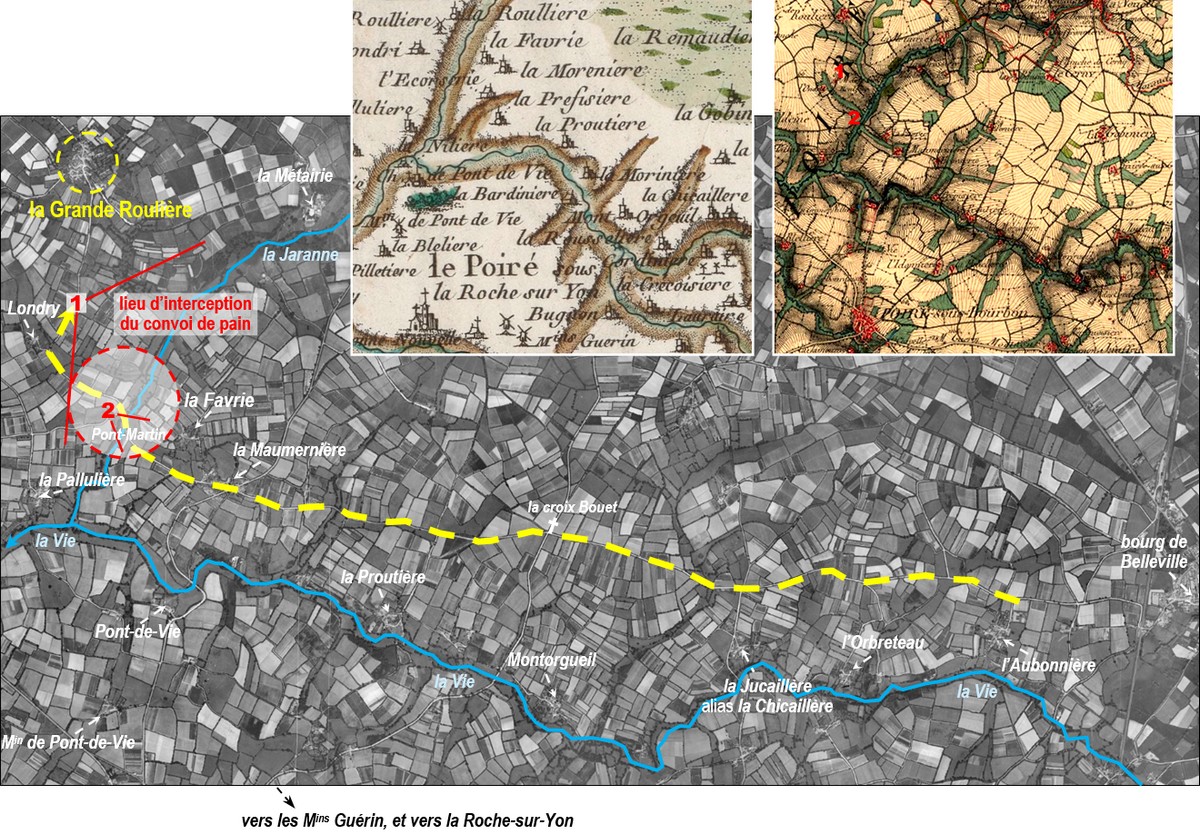

Le combat de "la Grande Roulière", le 28 décembre 1795

A la fin juillet 1795, Charette avait repris les hostilités contre le gouvernement révolutionnaire, ce dernier ne tenant ses promesses de la paix de la Jaunaye, qu’il avait signée à la mi-février de la même année, que lorsque le rapport de force du moment ne lui permettait pas de faire autrement. Les espoirs des rebelles reposaient sur des aides extérieures incertaines et sur d’hypothétiques changements au sein du gouvernement républicain à Paris, ce qui ne se produisit pas. Dès novembre, ils devinrent……

"toujours errans, occupant successivement le bourg de Saligné, de la Latterie, Saint-Denis, Montorgueil, la Chicaillère (la Jucaillère), etc. ; pendant ce temps, l'ennemi nous cernait de toutes parts et le cercle se resserrait tous les jours […]"36.

Leur victoire des Quatre-chemins [de l’Oie], le 4 décembre 1795, fut leur dernière.

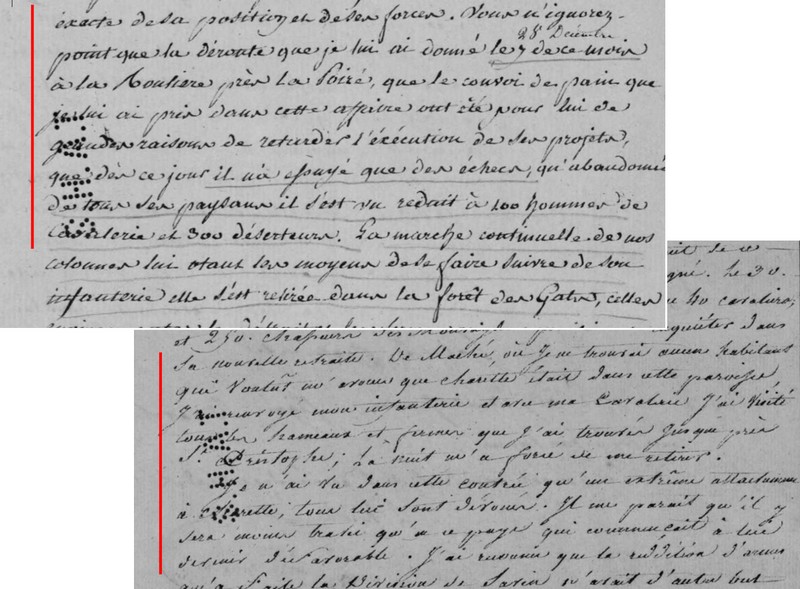

Le 28 décembre près de "la Grande Roulière", eut lieu un combat, très secondaire, qui fut pour eux une nouvelle défaite. On le connaît par un rapport envoyé par l’adjudant-général Travot à son supérieur le général Hoche, et daté du 19 janvier 1796 (29 nivôse an IV) du "Fief", où il était cantonné pour quelques jours37. Il y rend compte de sa poursuite incessante de Charette :

"Vous n’ignorez point que la déroute que je lui ai donnée le 7 de ce mois (28 décembre 1795) à la Roulière près le Poiré, que le convoi de pain que je lui ai pris dans cette affaire ont été pour lui de grandes raisons de retarder l’exécution de ses projets, que dès ce jour il n’a payé que des échecs, qu’abandonné de tous ses paysans il s’est vu réduit à 100 hommes de cavalerie et 300 déserteurs".

Cet "abandon de tous ses paysans" est relativisé deux jours plus tard, le 21 janvier 1796, par le même Travot dans un nouveau rapport à Hoche, envoyé aussi du "Fief" du Poiré, et qui donne une vision sensiblement différente :

"De Maché, où je ne trouvai aucun habitant qui voulût m’avouer que Charette était dans la paroisse. […] Je n’ai vu dans cette contrée qu’un extrême attachement à Charette, tous lui sont dévoués. Il me parait qu’il y sera moins trahi qu’en ce pays qui commençait à lui devenir défavorable."

Extraits des lettres envoyées du "Fief" par Travot à destination de Hoche,

le 19 et le 21 janvier 1796.

Pierre-François Remaud (1756-1830), qui fut aux côtés de Charette de 1793 à 1796, a laissé, dans un mémoire rédigé de septembre 1796 à janvier 179738, un récit de ce combat où Travot intercepta un convoi de pain destiné aux soldats de Charette aux Lucs et à "la Bésilière" de Legé :

"Le général Charette qui s’attendait d’un moment à l’autre à être forcé au combat, s’était posté sur les hauteurs d’un village nommé la Grande Roulière, paroisse du Poiré. La position était bonne. Dans cette position il se trouvait à une et deux lieues de distance au plus entre les postes de Palluau, Aizenay, Beaulieu et ceux de Saint-Denis, des Lucs et de la Roche-sur-Yon. C’était de là qu’était partie la colonne qui le poursuivait aux ordres de l’adjudant Travot. Sur les deux heures après midi, Charette vit tout à coup arrêter tous les moulins à vent qui étaient autour de lui, ce qui était le signal que les républicains passaient auprès39. Il se prépara au combat qu’il n’était plus possible d’éviter. Il ne savait quelle direction donner à son convoi de vivre parce qu’on était sûr de rencontrer partout l’ennemi. On le laissa au derrière de l’armée.

S’il eût été possible au général Charette de garder la position sur les hauteurs de la Roulière il est à présumer que l’avantage eût été pour son armée, mais la manière dont l’ennemi se présenta pour l’attaquer le força à descendre et à passer un petit ruisseau pour empêcher l’ennemi de l’entourer. A peine son avant-garde fût-elle passée le petit ruisseau que le combat s’engagea dans le village de la Favrie, près le château de la Métairie. Le feu fut d’abord très vif, de part et d’autre. Mais l’avant-garde ne se voyant que très lentement secourir par le corps de bataille qui ne pouvait que difficilement passer le ruisseau, se replia alors sur lui.

Le trajet du convoi de pain intercepté le 28 décembre 1795 par les soldats de Travot,

sur une vue aérienne vers 1950 (environ 6,7 x 3,7 km) ;

et la zone du combat qui eut lieu ce jour-là,

sur la carte de Cassini de 1768, et sur celle d’état-major vers 1825 (environ 3,7 x 4,2 km).

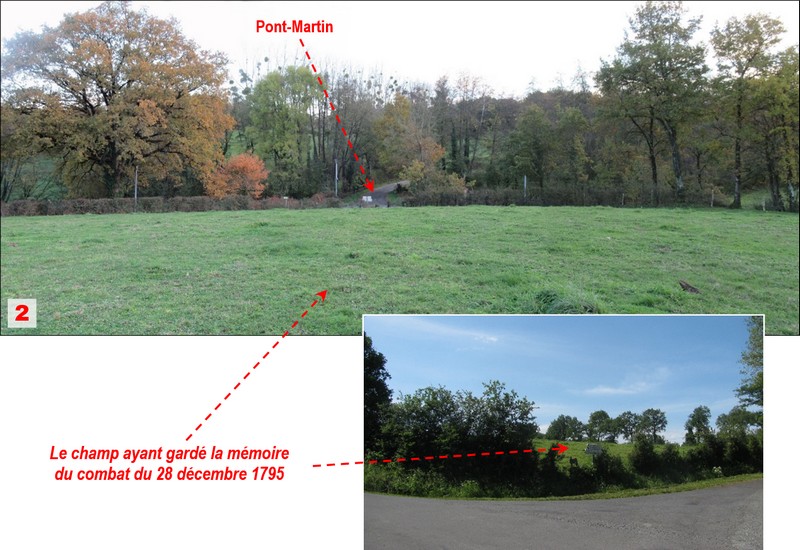

Avec en "1" le lieu d’où a été pris le panoramique ci-dessous,

et en "2" le lieu d’où a été prise la vue vers "Pont-Martin" qui suit...

......et enfin 227 ans après ce combat du 28 décembre 1795, à 12 h 30 le 28 décembre 2022

une vue panoramique sur 120° à partir des hauteurs de "Pont-Charette", près de "la Grande Roulière",

en direction de l’est-sud-est d’où venait la troupe de Travot,

et qui laisse entrevoir au-delà du vallon de "la Jaranne" et le village de "la Favrie" cité par P.-Fr. Remaud..

Au lieu de la soutenir, le corps de bataille et tous ceux qui sur les hauteurs de la Roulière n’avaient éprouvés aucun danger se mirent à fuir les premiers. Alors l’avant-garde fut comme malgré elle entraînée dans cette déroute, qui fut affreuse moins encore par le nombre de morts que les royalistes y perdirent que par le découragement et la frayeur qu’ils y montrèrent. Le convoi de subsistances des royalistes fut pris ou perdu dans la boue. Plusieurs métayers y perdirent leurs bœufs et leurs charrettes, quelques-uns d’entre eux même furent tués. On poursuivit les royalistes pendant plus de deux lieues et, ce qui ne s’était pas vu avant cette bataille, les royalistes restaient derrière la cavalerie républicaine qui poursuivait la leur. Ils étaient si épouvantés qu’ils ne tiraient pas sur l’ennemi. Si les républicains eussent eu une pareille déroute, elle leur aurait coûté une armée entière. La perte de la bataille de la Roulière ne coûta pas aux royalistes quarante morts et fort peu de blessés, mais la dispersion fut horrible. Le drapeau des volontaires de Charette fut pris et il ne se trouva pas le soir avec 300 soldats sur la paroisse de Dompierre où il se retira bien affligé de la conduite de sa cavalerie surtout, qu’il n’avait pas pu décider à couvrir la retraite."

"La Favrie" vue le mercredi 28 décembre 2022 à 12 h 30,

des hauteurs de "Pont-Charette", près de "la Grande Roulière".

D’autres sources, faisant partie de la mémoire populaire, disent que

"C’était dans un village de la paroisse du Poiré, du côté de Belleville, où l’on cuisait le pain de l’armée de Charette qui avait, comme l’on sait, son quartier-général à Belleville même, un peu plus loin"40.

Ce qui identifie ce village avec "l’Aubonnière" et permet de préciser le trajet suivi par ce convoi, passant par les lieux-dits "la croix Bouet" et "Pont-Martin" dans le bas de "la Favrie". Après 1814, Pierre Buet, sabotier, Jean-François Gautier, charpentier, et Jacques Fort, laboureur, habitant tous les trois à "l’Aubonnière", reçurent une reconnaissance pour avoir été blessés à ce combat41. Quant aux lieux où on s’est battu, un champ en a conservé le souvenir, des on-dit prétendant que "du sang a été versé en grande quantité, et de nombreux hommes ont été tués en cet endroit".

En décembre 2022, avec "Pont-Martin" en arrière-plan ; le champ où, selon des rumeurs locales,

"du sang a été versé en grande quantité, et de nombreux hommes ont été tués",

et ce même champ, vu en sens inverse le 22 mai 2020, à partir de "Pont-Martin".

Mais pour Charette la fin était proche. Il sera pris le 23 mars suivant à 12 kilomètres de là, près de la Chabotterie à Saint-Sulpice-le-Verdon, pour être tué six jours plus tard, le 29 mars, à Nantes. Localement, il a laissé un souvenir sensiblement différent de celui véhiculé depuis le XIXe siècle par Jules Michelet et ses émules, qui créaient alors l’histoire officielle de la France42.

--------------------

Notes, sources et références...

(sauf mentions contraires, illustrations et texte sont dus à M. Mignet)

1 Entretiens entre 2016 et 2022 avec : Jean-Luc Perrin, de "la Métairie" et de "la Prunelle" ; Xavier Gillaizeau, Guy Favroult, Edmond et Marceline Morinière et leur famille, Daniel Marionneau, tous de "la Grande Roulière"; Pierre Martineau, de "Londry" ; Marie-Eugène Héraud, Pierre-Henri Franck, Bernadette et Jean-Damien Chéné de "la Grande Roulière", et autres…

2 Dénombrements et recensements du Poiré (Arch. dép. de la Vendée : L 288 et 6 M 54).

3 David (Gabriel), Emauré (Jean-Luc), Le bâti ancien en Vendée, 1984, 122 p. En 2020, Gabriel David, architecte, a entre autres charges et responsabilités, celle de délégué Loire-Atlantique de Patrimoine et Environnement. Sur ces questions, voir (à partir de la minute 57) son intervention dans "Comment réhabiliter ?", au cours du séminaire organisé par la Cité de l’architecture et du patrimoine, en mars 2013 : Valeur patrimoniale du bâti rural ancien : connaître, comprendre, intervenir.

Le cas de "la Grande Roulière" a été repris en 1996 par Olivier Dugast dans son enquête exhaustive : le Devenir du bâti ancien rural dans le Bocage de Vendée à travers l’exemple du Poiré-sur-Vie, 122 p.

4 Pour leur datation, voir : Triolet (Jérôme) et Triolet (Laurent), les Souterrains de Vendée, 2013, 168 p. (extraits). En 2020, Madame Morinière (née en 1932) se souvenait qu’au cours de battages de leur ferme dans les années 1950, une patte d’un de leurs bœufs avait traversé la voûte du souterrain se trouvant dans le village.

5 Cette date de 1619, peut être mise en rapport avec celles que l’on trouve pour la maison la plus ancienne du haut de la "place du marché", 1613, et pour "la Rételière", 1618, ou encore avec celle de 1607 pour le petit château de "Rochequairie" sur Saint-Etienne-du-Bois… A cette époque, les Guerres de Religion étaient terminées depuis seulement dix à vingt ans, et on était en période de reconstruction après les pillages, meurtres, incendies, destructions… qui avaient été perpétrés dans la contrée par des bandes armées huguenotes. Ainsi en 1564 aux Lucs et à Beaufou ; en mars 1568 à Legé, puis le mois suivant à Rocheservière, à Beaufou, à Saint-Denis-la-Chevasse et à Aizenay... Pour se limiter au cas de la petite ville voisine de Montaigu, ces ravages sont connus par de nombreux documents de l’époque et par des relations laissées par leurs participants, tels, pour ceux de 1569 : une requête déposée fin 1563 devant le Parlement (cour de justice) de Paris par Louis de La Trémoille, l’Histoire de France depuis l'an 1550 jusqu'à ce temps, de Lancelot de La Popelinière ; pour ceux de 1580 et de 1588 : l’Histoire universelle de Théodore Agrippa d’Aubigné… ou encore les Chroniques fontenaisiennes, et les Mémoires de la Ligue… C’est principalement sur les récits des chroniqueurs huguenots que se sont basés ceux qui, par la suite, se sont penchés sur l’histoire du Bas-Poitou à cette époque.

6 Actes de baptêmes et acte de mariage (Arch. dép. de la Vendée : AD 2 E 178). La famille Danyau (notaires de père en fils) fit partie, avec les Tireau (juges de père en fils), des quelques familles de notables du Poiré qui eurent durablement des opinions dites républicaines, ce qui étoffera leur patrimoine, et renforcera leurs positions sociale et politique.

7 Cahier des réquisitions de l’armée catholique et royale dans la paroisse du Poiré (Méd. mun. de la Roche-sur-Yon : ms 019), extrait : réquisitions à "la Grande Roulière" ; voir aussi de Lorvoire (Jean-Claude), "les Réquisitions de l’armée catholique et royale dans la paroisse du Poiré-sur-Vie", in Recherches vendéennes, n° 3, 1996, p. 257-299.

Parmi ceux de "la Grande Roulière" qui participèrent à des combats et encore vivants vingt ans plus tard, on relève : "Etienne Gillaizeau, né en 1768, chasseur, blessé à la Gracière d’un coup de feu au bras gauche" (Archives du Service historique de la Défense à Vincennes : SHD-XU 33-1). En l’An V (1796/1797), on trouve parmi les 59 habitants de 12 ans et plus de "la Grande Roulière", les noms des familles Barreau, Buton, Cailleteau, Douaud, Gillaizeau, Grolier, Marais, Martineau, Pérocheau, Raynard ; des noms que l’on y retrouvera jusqu’au XXe siècle, voire jusqu’en 2022. A une époque où on avait le plus souvent plusieurs métiers, 5 se disaient en 1797 "fariniers" (meuniers) et 1 "tisserand" (Dénombrement de la population de l’An V : Arch. dép. de la Vendée, L 288).

8 Les destructions de bâtiments opérées par les troupes républicaines sur la commune du Poiré sont évoquées marginalement dans les registres des Délibérations de l’administration municipale cantonale, allant de la fin 1796 au début de 1800 (Arch. dép. de la Vendée : L 1238). L’importance de ces destructions peut être appréciée grâce aux estimations des biens nationaux de 2e origine (essentiellement nobiliaires), datant de 1797-1798 et montrant que sur 52 métairies mises alors sous séquestre, seules 5 avaient tous ses bâtiments considérés comme étant "en bon état", c’est-à-dire n’étant ni incendiés ou détruits, en partie ou en totalité (Arch. dép. de la Vendée : 1 Q 212), soit seulement 16 % d’entre elles. Les actes notariés de l’époque confirment cette situation (Arch. dép. de la Vendée : 3 E 24). Le tout donne une idée de ce que fut alors l’ampleur des destructions sur l’ensemble de la commune.

9 En 1836, René Douaud qui habitait cette maison de "la Grande Roulière", était un des trois meuniers du "moulin des Masures", avec Jean Gillaizeau du "Cerny" et Jean Gillaizeau de "la Grande Roulière". Avec Louis Douaud de "l’Ecorcerie" et Mathurin Montassier de "la Maumernière", il avait acquis les ruines du moulin à eau de la Métairie, probablement pour les relever, mais cela ne se fit pas. La succession connue des Douaud dans cette même maison de "la Grande Roulière" peut se résumer ainsi...

- Jean Douaud (vers 1696 - 1742),

- Jean Douaud (né vers 1730),

- René Douaud (né en 1768),

- René-Louis Douaud (né en 1811),

- Pierre Douaud (né en 1835),

- Pierre / Jean Douaud (né en 1864), ayant tous été meuniers.

- Armande Douaud (1900-1974), dernière du nom à "la Grande Roulière".

10 Localisation des exploitations agricoles de "la Grande Roulière" dans les années 1950, faite en 2019 par Daniel Marionneau, qui y est né et y habite.

11 Direction Départementale de l’Agriculture de la Vendée, Recensements de l’agriculture : comparaison entre le nombre et la répartition des exploitations du Poiré par tailles et par modes de faire-valoir en 1955, et leur nombre en 1988 (Arch. dép. de la Vendée : 1945 W 42, et 1839 W 5, n° 178). En 2021, il subsistait une soixantaine d’exploitations agricoles sur la commune du Poiré.

A "la Grande Roulière" comme ailleurs, c’est en vain que, pour lutter contre cette évolution inexorable, furent adoptées de nouvelles techniques ou productions (tabac, élevages hors-sol…). Il en est resté des traces dans le paysage :

En 2020 : un bâtiment ayant servi de séchoir à tabac à André Morinière, réhabilité en habitation ;

et un des anciens tunnels de culture de Guy Favroult,

qu’il a reconverti, la retraite venue, en petit élevage de gibier (faisans, perdrix).

12 Pour ce qui est du parler local, se reporter au Dictionnaire français › poitevin-saintongeais, poetevin-séntunjhaes › françaes de Vianney Pivetea (pour "gardour", voir p. 559), ou, aussi pour le Poiré, les communes voisines et celles du nord-est de la Vendée, se reporter au Glossaire étymologique et historique des patois et des parlers de l'Anjou, d’Anatole-Joseph Verrier et de René Onillon (pour "douet", voir t. 1, p. 298, p. 206 pour "cimentère"…). Les deux termes "gardour" et "douet" désignent tous les deux la même chose : un lavoir, le premier étant utilisé localement dans la vie quotidienne, le second "douet" n’y apparaissant que dans des toponymes.

13 Cette pierre, qui est ici vue de dessous, était l’élément central d’une meule tournante d’un moulin. Le trou rond est "l’œillard", dans lequel on versait le grain. C’était aussi par là que passait l’axe de rotation de la meule tournante. A la base de cet axe était fixé une sorte de croisillon en fer, "l’anille" (ou "fer à moulin"), dont les extrémités s’encastraient dans chacune des quatre encoches que l’on voit sous cette pierre "cœur de meule". Une pierre semblable peut se voir à "l’Aumère", et trois autres au "moulin Bonneau" de Beaufou.

14 A ces croix, on pourrait aussi ajouter le souvenir de la croix en bois de la mission de 1962, qui avait été dressée dans l’angle de la route allant vers le bourg du Poiré, et du chemin conduisant à "la Métairie", et qui, comme le voulait sa nature, a disparu quelques décennies plus tard. Sa base, en béton, a migré de l’autre côté de la route, où elle subsistait encore en 2021.

15 Jean Gillaizeau (1798-1874) était l’arrière-arrière-petit-fils de Mathurin Gillaizeau (v.1677-1748) déjà meunier à "la Grande Roulière" à la fin du XVIIe siècle. Jean Gillaizeau et son épouse Jeanne Mollé (1808-1880) exploitaient le "moulin de la Grande Roulière", dit aussi "des Masures", proche du village de "Londry". Si ses derniers restes ont disparu autour de 1950, on ignore depuis quand il existait. Selon Donatien Martineau (1930-2013), de "la Grande Roulière", une pierre y portait gravé "1519".

Depuis Mathurin Gillaizeau et jusqu’en 2022, 11 générations de Gillaizeau se sont succédé à "la Grande Roulière", les 6 plus anciennes connues exerçaient déjà l’activité de "fariniers", sans que l’on sache combien il y a pu en avoir dans ce même métier auparavant.

La succession connue des Gillaizeau à "la Grande Roulière" peut se résumer ainsi...

- Mathurin Gillaizeau (vers 1637 - 1748),

- Pierre Gillaizeau (1705 - 1750),

- Jean Gillaizeau (1725 - 1803),

- Louis Gillaizeau (1758 - 1832),

- Jean Gillaizeau (1798 - entre 1871 et 1895),

- Benjamin Gillaizeau (1844 - 1914), ayant tous été meuniers.

- Alphonse Gillaizeau (1904 - 1976),

- Xavier Gillaizeau (né en 1936), dont descendance.

16 La maison d’habitation en arrière de cette croix de 1868, fut édifiée avec ses annexes de ferme en 1914, par Benjamin Gillaizeau (1844-1914), fils de Jean et père d’Alphonse (1904-1976) afin de remplacer divers bâtiments dispersés dans le village. Cette exploitation a été en activité jusqu'en 1990 ; le dernier exploitant étant Donatien Martineau (1930-2013). Son fils Gérard Martineau, né en 1957 et qui travaillait dans les chantiers navals Bénéteau, partit développer cette entreprise en Caroline du Sud (Etats-Unis), ayant…

"le courage de s’expatrier avec son épouse et ses deux jeunes enfants [et à qui] nous devons la réussite industrielle de l’usine de Marion" ( 130 years of commitment to the sea / 130 ans d’engagement avec la mer, 2014, p. 32-33).

En 1986, la création de l’usine Bénéteau à Marion en Caroline du Sud,

(au centre Annette Bénéteau-Roux, à droite Gérard Martineau) ;

et, vers 2010, une vue partielle de l’usine de Marion.

17 Le mois de mai était une période importante dans la vie spirituelle et dans la vie tout court d’un village. Ce mois étant consacré à la vénération de la Vierge, et il était appelé "le mois de Marie", terme qui désignait aussi l’oratoire que l’on créait pour l’occasion dans une maison, qui pouvait changer d’une année à l’autre. On édifiait une estrade qui était recouverte d’une nappe, décorée de différents objets, régulièrement et abondamment fleurie, et en haut de laquelle on posait une statue de la Vierge Marie. Chaque soir, au son d’une corne les habitants du village se réunissaient et un membre de l’une ou l’autre des familles menait les prières durant lesquelles la récitation du chapelet alternait avec des chants et cantiques, et qui se terminaient par les litanies de la Vierge. La cérémonie durait une bonne demi-heure. Un des dimanches du mois, un prêtre de la paroisse, accompagné de fidèles du bourg, venait à pied dans l’après-midi pour bénir le "mois de Marie" du village.

La pratique des "mois de Marie" fut arrêtée à la fin des années 1960, une fin précipitée par les changements dans les modes et les rythmes de vie, et par la montée de préoccupations plus matérialistes.

18 On notera que l’arrivée de l’eau courante à "la Grande Roulière" en 1972 avait rendu le village sensiblement plus attrayant pour ceux souhaitant venir s’y installer. Pour ses habitants, il fallait jusqu’alors "tirer l’eau du puit" seau après seau, et donc l’économiser pour boire, laver les légumes, faire la cuisine, la toilette et la lessive… sans compter que tout le monde n’avait pas de puit, le principal pour l’eau potable étant celui du lieu-dit "le Plis" qui était à l’écart des effluents des étables.

19 La venue de "néo-ruraux", que ce soit en tant que résidents permanents ou en tant que résidents secondaires, pose parfois la question des relations ou de l’absence de relations entre les locaux et les nouveaux venus. Ou encore celle de "l’intégration" des uns aux autres et inversement, voire celle de "l’assimilation" par laquelle les uns adopteraient les façons de penser, les façons de vivre, les valeurs, mémoires et culture des autres. Pour les locaux, ils n’y verraient pas d’inconvénients à ce que les arrivants adoptent les leurs. Pour les nouveaux venus, ce seraient plutôt aux locaux de s’adapter à eux, d’autant plus qu’ils sont fréquemment dotés d’un meilleur niveau de vie et souvent convaincus d’avoir une ouverture et des connaissances intellectuelles supérieures. Des rapports d’égalité difficiles à concevoir. Une simple "intégration", bien que n’étant pas automatique, est plus facile à réaliser. Elle s’est mieux faite à "la Grande Roulière" qu’en bien d’autres endroits, comme le montre dans le village l’absence de "renfermements individualistes" se multipliant parfois ailleurs.

20 D’après l’édition française du 15 mars 2017 du Wall Street International Magazine qui, à l’occasion de son exposition cette année-là à Bruxelles, revint

"sur plus de 30 ans de création en présentant des œuvres conçues de 1989 à 2016 : des pièces en bois, en osier, en métal ou en papier journal, et la présentation quasi inédite d’une série d’encres sur papier" et aussi sur "le parcours artistique de Bernadette Chéné, marqué en profondeur par la pratique de la tapisserie et du tissage au début des années 1980 […] et porté par l’héritage du Minimalisme et de l’Arte Povera. Elle utilise des matériaux simples, quotidiens, familiers, pour en exploiter les formidables qualités plastiques, laisse résolument l’ornement à distance pour favoriser l’écoute, la perception subtile. […] La simplicité, Bernadette Chéné ne la cultive pas seulement dans les matériaux, mais aussi dans les formes : elle s’appuie sur la géométrie primaire, des cercles, des triangles, des colonnes ou des pyramides pour révéler le fond des choses […]".

Pour une vision d’ensemble de ses trente-cinq années de travail artistique, on se reportera à la monographie consacrée à Bernadette Chéné : A l’œuvre, Art3 Plessis Editions, Nantes, 2023, 250 p., 300 ill.

21 Perrocheau (Alain), Histoire et Anthologie de la Poésie en Vendée, 2020, p. 613-614.

22 Voir l’étude exhaustive et inédite de E-M Vincent : les Moulins du Poiré-sur-Vie, 2012, 42 p.

23 Photos sur plaques de verre, 13 x 18 cm, prise autour de 1900 par Pierre Tenailleau (1871-1938). Les localisations ont été précisées en 2016-2017 par des enquêtes et repérages sur le terrain.

24 Plan et registres du cadastre de 1836 du Poiré (Arch. dép. de la Vendée : 3 P 178). A la fin du XVIIe siècle on trouve des Gillaizeau "fariniers" à "la Grande Roulière", ainsi qu’en 2023 et onze générations plus tard de leurs descendants, mais qui ont depuis plus d’un siècle abandonné leur activité de meuniers.

25 Entretiens durant les années 1970 avec Madame Marie-Antoinette Remaud (1908-2001), cafetière dans le bourg du Poiré-sur-Vie et de qui provient la photo de ce moulin prise vers 1900. Une enquête généalogique a permis de rétablir les souvenirs devenus incertains d’Edmond Morinière (1926-2019) de "la Grande Roulière", et petit-fils par sa mère, de Pierre Guillet (dit "Jean" Guillet à l’état civil), une des victimes de cet orage du 29 juillet 1901.

26 Cf. le Journal des Sables et Courrier de la Vendée réunis, du 1er août 1901 (Arch. dép. de la Vendée : 4 Num 41/49). L’état civil du Poiré, donne le nom de la troisième victime, Pierre Loué, âgé de 62 ans, qui était veuf et vivait alors seul à "la Grande Roulière".

27 Cf. l’Avenir et l’Indicateur de la Vendée, du 1er août 1901, et le même entrefilet dans l’Étoile de la Vendée du même jour (Arch. dép. de la Vendée : 4 Num 366/17 et 4 Num 365/17).

28 Cf. le Patriote de la Vendée ainsi que l’Étoile de la Vendée, du dimanche 4 août 1901 (Arch. dép. de la Vendée : 4 Num 376/5 et 4 Num 365/17).

29 Entretiens entre 2016 et 2022 avec Jean-Luc Perrin de "la Métairie" et de "la Prunelle", et les familles Gillaizeau et Morinière de "la Grande Roulière"…

30 Dans Histoire de la Vendée, du Bas-Poitou, en France, 1902, chapitre 37, Louis Brochet (1847-1933), évoquant la dernière victoire de Charette aux Quatre chemins de l’Oie (ayant eu lieu le 4 décembre 1795), dit que...

"Deux jours après, il fait célébrer une messe solennelle à la Roulière, de la paroisse du Poiré ; l'abbé Remaud absout les soldats et bénit leurs armes"

…ce qui pourrait être à l’origine du nom "Pont-Charette". Mais Louis Brochet, à son habitude, ne cite pas les sources d’où viennent ces informations, avance des datations incertaines, et les mémorialistes qui étaient alors jour après jour aux côtés de Charette, tels que Lucas Championnière (1769-1828) ou Pierre-François Remaud (1756-1830) auquel il fait allusion n’apportent pas de confirmations. C’est ce qui fait que le milieu des historiens lui accorde une fiabilité réduite… Cependant, on ne voit pas pourquoi Louis Brochet serait allé inventer ce détail de l’histoire de Charette.

31 Sur les plus 8000 hectares du Poiré en 1836, et les plus de 20 000 parcelles qui y étaient cadastrées, seules ces parcelles A 268, 269, 270, 271, 272, ont "Charette" ‘(ou "charrette") dans leur nom (Arch. dép. de la Vendée : 3 P 178, et 3 P 2039 et 2040).

32 Serres (Olivier de), Le théâtre d'agriculture et mesnage des champs, 1600, 5e lieu, chap. XIII : "l’Estang, le Pescher, le Vivier" (ou le terme "mesnage" y a le sens de "gestion", et est à la base de dérivés tels qu’aménager, aménagement… et, en parler local, d’amenage, et en anglais de management).

33 Au milieu du mois de décembre 1793 et venant de "la Grande Roulière", une troupe de soldats révolutionnaire vint pour incendier et massacrer dans les villages de "la Chamusière" et de "la Morelière" de Beaufou, ce qu’ils firent. Mais "les gars de Beaufou" se mobilisant surprirent les agresseurs qui, pris de panique, se débandèrent laissant des morts et des blessés :

"Les nombreux cadavres des scélérats furent enfouis au fond d'une carrière, par les blessés eux-mêmes que les balles vengeresses des Vendéens précipitèrent ensuite pour combler le vide. Les misérables ne demandèrent pas une grâce impossible en face des maisons incendiées et de tant d'honnêtes personnes si indignement massacrées". (Hippolyte Boutin, Chronique paroissiale de Beaufou, 1904-1905, p. 481).

…reste à retrouver l’endroit où furent enterrés ces morts.

Quant à la relation existant entre "les événements traumatisants" ayant touché une population, et les traces durables qu’ils laissent souvent, ici et ailleurs, dans "les mémoires locales", voir en ligne les pages sur "le combat de la Morelière".

34 Chèvremont (Philippe), Carte géologique de la France, feuille 561, intitulée "du Poiré-sur-Vie", 2008, et la page 66 de sa notice.

35 Cette cuvette, actuellement disparue, est à comparer avec une semblable mis au jour sur le site de Beg an Dorchenn (pointe de la Torche), en Bretagne, et conservé au Musée de la Préhistoire finistérienne de Pors Carn en Penmarc'h, ainsi qu’avec plusieurs sortes de cuvettes en pierre que l’on rencontre ici et là dans le village même de "la Grande Roulière". Les unes et les autres sont souvent considérées comme ayant été des outils de broyage ou de mouture, avec des propositions de datations incertaines allant du néolithique aux débuts du Moyen Âge.

Cuvettes en pierre (dites parfois "meules dormantes"), avec ou sans molette de broyage provenant…

- à gauche, du site de "Beg an Dorchenn" (pointe de la Torche) en Bretagne,

- à droite, du village de "la Grande Roulière" (75 x 60 cm).

Si on n'a trouvé aucun objet dans les autres souterrains connus du Poiré, des restes de poteries ont été découverts aux Lucs, dans ceux de "la Daunière" et de "la Bugelière" aux Lucs.

36 Lucas Championnière (P.-S.), Mémoires de la Guerre de Vendée (1793-1796), édition 1994, p. 132. Lucas Championnière (1763-1825) combattit aux côtés de Charette d’octobre 1793 à février 1796. Ses relations des événements auxquels il avait participé en ces temps héroïques, ne furent publiées qu’en 1904 par ses petits-fils. En 1864, Jules Verne, qui était un ami de sa famille, s’inspira de l’histoire de sa vie pour son roman Le Comte de Chanteleine.

37 Lettre du 19 janvier 1796 / 29 nivôse an IV et lettre du 21 janvier 1796 / 1er pluviôse an IV (Arch. dép. de la Vendée : SHD B 5/34-39 et SHD B 5/34-44). Les "déserteurs" évoqués sont des soldats de l’armée révolutionnaire qui avaient rallié la cause des insurgés.

Travot avait fait partie de "l’armée de Mayence" envoyée à la fin de l’été 1793 faire de la répression en Vendée. En avril 1794, il participa aux actions des "colonnes infernales". Son principal fait d’armes fut la capture de Charette le 23 mars 1796, ce qui lui valut d’être promu général de brigade, et lui permit de passer du statut de simple fils de tanneur à celui de riche propriétaire foncier. Il récupéra ainsi en mai 1798 sur le Poiré le château de "la Métairie" et la plupart des terres de la famille Vaz de Mello, dont tous les membres avaient été tués par les révolutionnaires. En novembre 1797 il avait acquis le logis de "la Batardière" à Landeronde, en mai 1800 ce sera celui de "Saulnay" à Notre-Dame-de-Riez, en décembre 1809 le château de "la Perrinière" dans les Mauges, etc. soit un total de plus de 25 métairies et borderies.

Par la suite, on lui attribua la bonne réputation d’avoir "fait tuer avec modération", une réputation que les faits ont du mal à confirmer. Il se vit attribué par Napoléon le titre de baron avec armoiries, et en 1815 il se rallia à sa vaine tentative pour reprendre le pouvoir. Mentalement fragile, il fut placé à partir de 1817 dans une "maison de santé" à Chaillot, puis à Montmartre où il finit ses jours le 6 janvier 1836.

38 Durant les années 1793 à 1796, Pierre-François Remaud (1756-1830) fut le Commissaire général de Charette, c’est-à-dire chargé, en son temps par celui-ci, de sa petite administration locale. Il fut un des rares à avoir pu s’échapper lors de son dernier combat, le 23 mars 1796. Réfugié en Angleterre de mai 1796 à mars 1797, il rédigea un mémoire de 240 pages sur ce qu’il avait connu et vécu de la guerre de la Vendée. Les pérégrinations que ce manuscrit a connues par la suite, ont fait qu'en 2025 il était toujours inédit.

39 On remarque que les moulins qui avaient tous été détruits par les troupes révolutionnaires durant l’hiver de 1793-1794, avaient été relevés. Si à cette époque les haies, étant exploitées, étaient plus nombreuses, elles étaient moins hautes et moins fournies qu’elles le sont deux siècles plus tard, surtout durant l’hiver. Selon la carte de Cassini, les moulins susceptibles d’être aperçus des hauteurs qui ont été appelées depuis "Pont-Charette", en direction de la Roche d’où venait Travot, pouvaient être le "moulin de Pont-de-Vie" et les deux "moulins Guérin". Dans d’autres directions et proche, il n’y avait guère que celui de "la Pierre blanche", dans l’ouest, tandis que les gars de Charette se trouvaient auprès du "moulin de la Grande Roulière" (ou "moulin des Masures").

40  Denieau-Lamarre (Théophile), Notes et Remarques, manuscrit, v. 1840 (Arch. mun. d’Avrillé, en Vendée) ; et mémoire locale recueillie en 2020 auprès de Pierre Martineau, de "Londry". Face à cet endroit, Pierre Martineau se rappelait qu’un jour de 2017, une petite statue avait été fixée sur l’une des rambardes de "Pont-Martin". Curieusement, elle faisait directement face au champ qui, à 45 mètres de là, vit beaucoup d’hommes perdre la vie ce 28 décembre 1795. Elle y resta pendant environ un an et demi, avant de disparaître, sans doute du fait de quelque pilleur (ci-contre, la photo de cette statue le vendredi 24 novembre 2017). Par contre, on ne sait pas qui l’y avait mise… Les habitants des villages proches ayant été exclus après enquête, on pense sans preuve à la possibilité d’un descendant d’un de ceux ayant été partie prenante de cet événement lointain mais conservé dans les mémoires jusqu’à nos jours.

Denieau-Lamarre (Théophile), Notes et Remarques, manuscrit, v. 1840 (Arch. mun. d’Avrillé, en Vendée) ; et mémoire locale recueillie en 2020 auprès de Pierre Martineau, de "Londry". Face à cet endroit, Pierre Martineau se rappelait qu’un jour de 2017, une petite statue avait été fixée sur l’une des rambardes de "Pont-Martin". Curieusement, elle faisait directement face au champ qui, à 45 mètres de là, vit beaucoup d’hommes perdre la vie ce 28 décembre 1795. Elle y resta pendant environ un an et demi, avant de disparaître, sans doute du fait de quelque pilleur (ci-contre, la photo de cette statue le vendredi 24 novembre 2017). Par contre, on ne sait pas qui l’y avait mise… Les habitants des villages proches ayant été exclus après enquête, on pense sans preuve à la possibilité d’un descendant d’un de ceux ayant été partie prenante de cet événement lointain mais conservé dans les mémoires jusqu’à nos jours.

41 Inventaire par E.-M. Vincent, en 2019, des Archives militaires de la guerre de Vendée (Service historique de la Défense à Vincennes : SHD-XU 16-38-39, 29-6, 33-1-2-3-4-5-6-7-8-11-12, 36-1, 39-3-4-5-7-8-9-10), complété par le dénombrement de 1797 (an V) et les registres d’état civil (Arch. dép. de la Vendée : L 288 et AC 178).

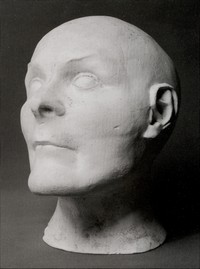

42  Jules Michelet (1798-1874), romancier et historien-hagiographe officiel de la Révolution française, donnera de Charette une présentation étonnante et significative, faite à partir de son masque mortuaire :

Jules Michelet (1798-1874), romancier et historien-hagiographe officiel de la Révolution française, donnera de Charette une présentation étonnante et significative, faite à partir de son masque mortuaire :

"On sent là, une race à part, fort heureusement éteinte, comme plusieurs races sauvages. À regarder par derrière la boîte osseuse, c'est une forte tête de chat. Il y a une bestialité furieuse, qui est de l'espèce féline. Le front est large, bas. Le masque est d'une laideur vigoureuse, scélérate, militaire, à troubler toutes les femmes. L'œil arrondi, enfoncé pour d'autant mieux darder l'éclair de fureur et de paillardise. Le nez est le plus audacieux, le plus aventureux, le plus chimérique qui fut et sera jamais. Le tout effraye, surtout par une légèreté incroyable, et pourtant pleine de ruse, mais jetant la vie au vent, la sienne et celle des autres" (Histoire de la Révolution française, éd. 1853, t. 6, p. 87-88, note).

Une vision des hommes et des choses qui fera des émules au siècle suivant.

avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur

◄ page précédente : Jean YOU (1777-1804) Haut ▲ page suivante : Armande DOUAUD (1900-1974) ►