Romans "bretons", courtois et autres

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

A l'origine un "roman" désignait une œuvre traduite du latin en langue romane. Progressivement, le terme s'est appliqué à toute œuvre narrative. Alors que les chansons de geste et les poésies lyriques sont destinées à être chantées, les romans sont destinés à la lecture (à haute voix : la pratique de la lecture individuelle ne viendra que plus tard).

Les premiers romans français apparaissent vers le milieu du XIIe siècle, sont écrits en vers et s'appuient au départ sur la "matière antique", qui s'oppose à la "matière de Bretagne" et à la "matière de France" (concernant Charlemagne et ses paladins).

Assez tôt, s'y ajouteront les romans courtois, les romans d'aventures et les romans satiriques.

---------------

la "MATIÈRE ANTIQUE"

Les premiers romans sont des imitations d'œuvres de l'Antiquité, largement adaptées à la civilisation de leur époque. Ils font appel au merveilleux, accordent une place nouvelle à l'amour et, dans le même temps, n'hésitent pas à créer des filiations entre les héros antiques et les dynasties médiévales.

Les dodécasyllabes qui composent le Roman d'Alexandre seront appelés par la suite alexandrins.

- le Roman d'Alexandre (1150), 560 p.

-

le Roman d'Eneas (1160), 465 p.

---------------

la "MATIÈRE de BRETAGNE"

L'Historia regum Britanniæ (1138) en latin, de Geoffroy de Monmouth, et son adaptation en français par Robert Wace, vont diffuser dans la seconde moitié du XIIe siècle la "matière de Bretagne". Grâce à Chrestien de Troyes, le roman arthurien va connaître un vif succès tout au long du siècle suivant, et être à la source de multiples "continuations", en particulier les romans en vers de Robert de Boron, et l'anonyme Lancelot-Graal, en prose. Redécouverts au XIXe siècle, ils susciteront des adaptations tels Les Romans de la Table ronde (l'Histoire de Merlin l'enchanteur, les Enfances de Lancelot, le Chevalier à la charette, le Château aventureux) de Jacques Boulenger, en 1923. Ou encore le Roman du Roi Arthur, "renouvelé" par Xavier de Langlais (Coop Breizh, 2006), à la fin duquel Jean Frappier propose une incontournable synthèse de l'histoire de ces "romans bretons".

les MABINOGION

Les Mabinogion sont quatre récits médiévaux en moyen gallois (XIIe-XVIe siècles) : Pwyll, prince de Dyfed, Branwen fille de Llyr, Manawydan fille de Llyr, Math fils de Mathonwyvers. Ils font référence à la mythologie celtique de l'Antiquité et sont complétés par d'autres contes relevant de la légende arthurienne. Les Mabinogion ont été élaborés à partir de deux manuscrits, le Livre Blanc de Rhydderch (1380 à 1410) et le Livre Rouge de Hergest (1350). Leur première édition intégrale en français a été faite par Joseph Loth en 1913 (cf. ci-dessous).

Les Mabinogion sont quatre récits médiévaux en moyen gallois (XIIe-XVIe siècles) : Pwyll, prince de Dyfed, Branwen fille de Llyr, Manawydan fille de Llyr, Math fils de Mathonwyvers. Ils font référence à la mythologie celtique de l'Antiquité et sont complétés par d'autres contes relevant de la légende arthurienne. Les Mabinogion ont été élaborés à partir de deux manuscrits, le Livre Blanc de Rhydderch (1380 à 1410) et le Livre Rouge de Hergest (1350). Leur première édition intégrale en français a été faite par Joseph Loth en 1913 (cf. ci-dessous).

Ce sont à des sources celtiques irlandaises et galloises tels les Mabinogion, que Geoffroy de Monmouth a emprunté la matière de son Historia regum Britanniæ. Directement ou indirectement, les romanciers français ont fait de même ensuite.

d'après X. de Langlais, Roman du Roi Arthur, t. 5, p.363

Robert WACE

Né vers 1110 à Jersey, Robert Wace (prononcer "vasse") meurt vers 1170. Partant de l'Historia regum Britanniæ de Geoffroy de Monmouth, il écrit en français (anglo-normand) et en vers le Roman de Brut, racontant une histoire légendaire de la Bretagne qui, débutant par un mythique Brutus (ou Brut, Bryttys en gallois), aboutit au roi Arthur. Grâce à son succès, il sera à l'origine de tous les romans arthuriens ultérieurs.

Né vers 1110 à Jersey, Robert Wace (prononcer "vasse") meurt vers 1170. Partant de l'Historia regum Britanniæ de Geoffroy de Monmouth, il écrit en français (anglo-normand) et en vers le Roman de Brut, racontant une histoire légendaire de la Bretagne qui, débutant par un mythique Brutus (ou Brut, Bryttys en gallois), aboutit au roi Arthur. Grâce à son succès, il sera à l'origine de tous les romans arthuriens ultérieurs.

Henri II Plantagenet lui commande une chronique des ducs de Normandie, destinée à asseoir la légitimité des Plantagenet. Ce sera le Roman de Rou, qu'il commence, comme le titre l'indique, avec Rollon (v. 911) et qu'il arrête, avant la fin, à la bataille de Tinchebray (1106), pour raison de mésentente avec le commanditaire.

Marie de FRANCE

On ne sait rien d'elle, sinon qu'elle est la première femme poète d'expression française connue, et qu'originaire d'Ile-de-France, elle vivait à la fin du XIIe siècle à la cour d'Angleterre. Elle a laissé quatorze "lais" (nouvelles en vers) en anglo-normand, composés entre 1160 et 1175, et dont elle dit dans le prologue avoir emprunté les sujets à des contes bretons. Ces lais, destinés à charmer les loisirs des courtisans, peignent des aventures d'amour chevaleresque. L'amour y apparaît comme une passion tendre, dévouée et fidèle, qui suscite la mélancolie et qui pousse au sacrifice.

On ne sait rien d'elle, sinon qu'elle est la première femme poète d'expression française connue, et qu'originaire d'Ile-de-France, elle vivait à la fin du XIIe siècle à la cour d'Angleterre. Elle a laissé quatorze "lais" (nouvelles en vers) en anglo-normand, composés entre 1160 et 1175, et dont elle dit dans le prologue avoir emprunté les sujets à des contes bretons. Ces lais, destinés à charmer les loisirs des courtisans, peignent des aventures d'amour chevaleresque. L'amour y apparaît comme une passion tendre, dévouée et fidèle, qui suscite la mélancolie et qui pousse au sacrifice.

Elle est aussi l'auteur de l'Ysopet, première adaptation en français des fables d'Ésope (1189), et de l'Espurgatoire de Seint Patriz, roman proposant une évocation détaillée des souffrances du Purgatoire, dans la tradition du voyage dans l'Au-delà.

-

Lais de Marie de France (bilingue, 541 p.)

-

l'Ysopet (501 p. - traduction), l'Espurgatoire de Seint Patriz (93 p.)

Chrestien de TROYES

Chrestien (on dirait aujourd'hui Christian) est né à Troyes vers 1135, et est mort vers 1183. Bien qu'il ait traduit quelques contes d'Ovide (Philomena), l'essentiel de son œuvre tient en cinq romans chevaleresques en vers, dans lesquelles convergent la tradition celtique arthurienne (Arthur, le bon roi de Bretaigne / Dont la bravoure nous enseigne / A devenir preux et courtois...), l'inspiration chrétienne (surtout dans le dernier roman) et la fin'amor (amour parfait / amour courtois) des troubadours occitans. Chrestien de Troyes est considéré comme le maître, à la fois, des romans de chevalerie et de la littérature courtoise, et est l'un des plus grands écrivains français. Il est aussi l'auteur de deux poèmes lyriques.

Chrestien (on dirait aujourd'hui Christian) est né à Troyes vers 1135, et est mort vers 1183. Bien qu'il ait traduit quelques contes d'Ovide (Philomena), l'essentiel de son œuvre tient en cinq romans chevaleresques en vers, dans lesquelles convergent la tradition celtique arthurienne (Arthur, le bon roi de Bretaigne / Dont la bravoure nous enseigne / A devenir preux et courtois...), l'inspiration chrétienne (surtout dans le dernier roman) et la fin'amor (amour parfait / amour courtois) des troubadours occitans. Chrestien de Troyes est considéré comme le maître, à la fois, des romans de chevalerie et de la littérature courtoise, et est l'un des plus grands écrivains français. Il est aussi l'auteur de deux poèmes lyriques.

-

Érec et Énide (1170), (version en prose, écrite vers 1450)

-

Cligès (1176)

-

le Chevalier au Lion / Yvain (1181)

-

Perceval le Gallois / le Conte du Graal (1183, inachevé)

-

Guillaume d'Angleterre (paternité douteuse)

Robert de BORON

Chrestien de Troyes meurt en laissant son œuvre inachevée. Robert, né à Boron près de Montbéliard, s'appuie sur l'œuvre de Chrestien et la complète en remontant vers les origines du Graal (s'inspirant des évangiles apocryphes, en particulier de l'Évangile de Nicodème). Puis, un "Pseudo Robert de Boron" reprend son œuvre, la prolonge, et lui donne une suite et une fin, créant une trilogie en prose, parfois appelée le Petit Saint Graal, qui va constituer un premier Cycle du Graal.

Chrestien de Troyes meurt en laissant son œuvre inachevée. Robert, né à Boron près de Montbéliard, s'appuie sur l'œuvre de Chrestien et la complète en remontant vers les origines du Graal (s'inspirant des évangiles apocryphes, en particulier de l'Évangile de Nicodème). Puis, un "Pseudo Robert de Boron" reprend son œuvre, la prolonge, et lui donne une suite et une fin, créant une trilogie en prose, parfois appelée le Petit Saint Graal, qui va constituer un premier Cycle du Graal.

En imposant définitivement une interprétation religieuse et mystique, ces romans sont un tournant dans le traitement de la matière du Graal. Ils marquent aussi le passage du roman en vers au roman en prose.

-

Robert de Boron (v.1200) :

- li Roman de l'Estoire du Graal / Joseph d'Arimathie (vers 1 à 3515)

- Merlin (vers 3516 à 4018) -

Pseudo-Robert de Boron (1205-1210) :

- Joseph d'Arimathie

- Merlin : tome 1, tome 2

- Perceval / la Quête du Graal (Didot-Perceval)

l'Héritage de Chrestien de TROYES

Dans le même temps que Robert de Boron, ou peu après, d'autres continuateurs, le plus souvent anonymes, s'efforcent eux aussi d'augmenter, compléter et terminer, les aventures racontées par Chrestien de Troyes. Ces "continuations" vont aboutir à un vaste Lancelot-Graal, intitulé Vulgate arthurienne par les érudits modernes, et constituant un second Cycle du Graal.

Dans le même temps que Robert de Boron, ou peu après, d'autres continuateurs, le plus souvent anonymes, s'efforcent eux aussi d'augmenter, compléter et terminer, les aventures racontées par Chrestien de Troyes. Ces "continuations" vont aboutir à un vaste Lancelot-Graal, intitulé Vulgate arthurienne par les érudits modernes, et constituant un second Cycle du Graal.

Un troisième Cycle du Graal est rédigé vers 1240, sous le titre de Roman du Graal, se plaçant sous l'autorité de Robert de Boron...

Vers le troisième quart du XIXe siècle, le médiéviste Paulin Paris, reprenant les textes anciens, a écrit les Romans de la Table ronde "mis en langage nouveau"... en attendant les J. Boulanger, X. de Langlais...

-

Lancelot-Graal / Vulgate arthurienne (1215-1235) : Estoire du Saint Graal, Estoire de Merlin, Lancelot du Lac-1, Lancelot du Lac-2, Lancelot du Lac-3, Queste du Saint Graal, Mort le Roi Arthur, Livre d'Arthur, index des noms et des lieux (en anglais) (l'ensemble des trois "Lancelot du Lac" constituant ce qui est appelé le "Lancelot propre")

le Succès des "ROMANS BRETONS"

Les romans de Chrestien de Troyes ont exercé une influence profonde. Ils ont été imités dès avant le Lancelot-Graal, et les romans arthuriens ont connu un vif succès, en vers jusque vers le milieu du XIIIe siècle, en prose ensuite. Les œuvres se succèdent au moins jusqu'à la fin du XIVe siècle où le chroniqueur Froissart écrit Méliador (tome 1, tome 2, tome 3), dernier roman arthurien en vers.

- Giglain ou le Bel Inconnu, Renault de Beaujeu

- le Chevalier à l'épée

- Méraugis et Portlesguez (v.1215), Messire Gauvain ou la Vengeance Radiguel, Raoul de Houdenc

- Brun de la Montagne (XIVe siècle)

- le Roman Fergus, Guillaume le Clerc (de Picardie)

- Durmart le Gallois

- les Merveilles de Rigomer, Jehan

- Claris et Laris

- Escanor, Girart d'Amiens...

TRISTAN et ISEULT, la fatalité de la passion

Bel ami, tel est notre destin :

Bel ami, tel est notre destin :

Ni vous sans moi, ni moi sans vous. (Marie de France)

En 1900, Joseph Bédier "renouvelle" le roman de Tristan et Iseult par comparaison et assemblage de plusieurs textes de la fin du XIIe siècle. La plus ancienne attestation écrite de cette légende est un manuscrit attribué au Normand Béroul. De cet auteur on ne sait que peu de choses, et ce qu'on sait reste très hypothétique. Quant au texte dont il ne reste que 4485 octosyllabes, il a été rédigé aux alentours de 1170. Vers 1172-1176, Thomas (d'Angleterre) complète le texte de Béroul.

La légende de Tristan et Iseult, d'origine vraisemblablement bretonne, inaugure en Europe le thème de la fatalité de la passion, thème qui leur donne une place à part parmi les romans bretons. Victimes d'un philtre magique éveillant en eux un amour irrésistible et éternel, ils ne pourront être réunis que par la mort.

Vers 1230-1235, est écrit un Tristan en prose, aux multiples versions, qui s'efforce de relier l'histoire de Tristan au cycle arthurien.

---------------

les ROMANS COURTOIS et les ROMANS d'AVENTURES

Le succès des romans arthuriens et de la matière de Bretagne n'empêche pas le développement dans le même temps des romans d'autres types que l'on peut plus ou moins arbitrairement classer en : romans "idylliques", romans "réalistes", romans "satiriques" (tel le Roman de Renart), et autres, avec une sorte de forme abrégée, le "lai narratif" qui annonce la nouvelle.

Des ROMANS "IDYLLIQUES"

Le héros est remplacé par un couple de héros. La passion qui les unit n'empêche pas (bien au contraire) les aventures aussi multiples qu'inattendues.

-

Floire et Blancheflor (ca.1150/1180)

-

Floris et Lyriopé (v.1250, Robert de Blois)

-

Amadas et Idoine (ca.1190/1220) (transcription)

-

Aucassin et Nicolette (ca.1175/1200)

Des ROMANS dits "RÉALISTES"

Contemporains de Chrétien de Troyes, Gautier d'Arras (fin XIIe s.) et Jean Renart (ca.1200) représentent un courant qui lui reproche d'écrire des aventures se déroulant dans le rêve plus que dans la réalité. Leurs romans abandonnent les mythes arthuriens sans que pour autant les aventures qui s'y déroulent se laissent brider par une vraisemblance et des réalités historiques contraignantes.

-

Gautier d'Arras :

- Ille et Galeron (v.1176/1184)

- Eracle (v.1176/1184) -

Roman de Galeran, comte de Bretagne (v.1200)

-

Jean Renart :

- l'Escoufle (v.1200/1202)

- la Pucelle la rose ou Guillaume de Dole (v.1211/1222) (transcription)

- le Lai de l'Ombre (v.1217/1222) (transcription) -

Gerbert de Montreuil :

- Roman de la Violette ou de Gérard de Nevers (v.1227/1229) -

Jakemes :

- Roman du castelain de Coucy et de la dame de Fayel (fin XIIIe s.)

le ROMAN de la ROSE, de Guillaume de Lorris puis Jean de Meung

Roman emblématique de la littérature courtoise, il tient une place à part tant par son contenu que par l'influence qu'il a eu et les débats qu'il a suscités à son époque. Ce poème de 22 608 octosyllabes est composé de deux œuvres distinctes. La première, composée vers 1236 par Guillaume de Lorris développe un récit initiatique utilisant symboles et allégories : "Cy est le Roman de la Rose / Où l'art d'Amour est tout enclose." La seconde composée en 1275-1280 par Jean de Meung (Jean Chopinel, dit) présente la somme du savoir scientifique médiéval, ou tout au moins de celui de son auteur ainsi que ses choix idéologiques, sans s'écarter pour autant des problèmes de l'amour : psychologiques, sociologiques... Par ses deux courants, l'un courtois, l'autre rationaliste et satirique, ce "roman" est significatif du Moyen Age. Il eut un grand succès, connut de nombreuses traductions et adaptations (en flamand, en anglais...), et exerça une grande influence jusqu'au XVIe siècle.

Roman emblématique de la littérature courtoise, il tient une place à part tant par son contenu que par l'influence qu'il a eu et les débats qu'il a suscités à son époque. Ce poème de 22 608 octosyllabes est composé de deux œuvres distinctes. La première, composée vers 1236 par Guillaume de Lorris développe un récit initiatique utilisant symboles et allégories : "Cy est le Roman de la Rose / Où l'art d'Amour est tout enclose." La seconde composée en 1275-1280 par Jean de Meung (Jean Chopinel, dit) présente la somme du savoir scientifique médiéval, ou tout au moins de celui de son auteur ainsi que ses choix idéologiques, sans s'écarter pour autant des problèmes de l'amour : psychologiques, sociologiques... Par ses deux courants, l'un courtois, l'autre rationaliste et satirique, ce "roman" est significatif du Moyen Age. Il eut un grand succès, connut de nombreuses traductions et adaptations (en flamand, en anglais...), et exerça une grande influence jusqu'au XVIe siècle.

-

Roman de la Rose, édition bilingue (ancien français / français moderne) : vers 1 à 4202 (Guillaume de Lorris), 324 p. vers 4203 à 10398 (Jean de Meung), 461 p. vers 10399 à 16552 (Jean de Meung), 478 p. vers 16553 à 22608 (Jean de Meung), 420 p. plus des compléments sur l'œuvre, 440 p.

et d'autres ROMANS d'AVENTURES

Une foule d'autres romans s'abandonnent au goût de l'aventure, dans des cadres variés, en particulier celui du bassin méditerranéen et au-delà.

-

le Roman des Septs Sages (XIIe s.)

-

Huon le Roi :

- le Vair Palefroi (XIIe s.) -

Partonopeus de Blois (av.1188)

-

Blancandin (v.1220/1233)

-

Philippe de Beaumanoir :

- Roman de la Manekine (v.1230/1240) -

Piramus et Tisbé (1250/1275) (transcription)

-

le Roman de Flamenca (v.1280, en occitan, avec traduction)

-

la Châtelaine de Vergy (av.1288) (transcription)

-

Jean Maillart :

- le Roman du Comte d'Anjou (1316) -

Arnaut Vidal de Castelnaudary :

- Guilhem de la Barra (1318, en occitan) -

Jean de Condé (1275-1345) :

- Lays et Dits : 1re partie, 2e partie

- Messe des Oiseaux (début XIVe s.) -

Antoine de la Sale (v.1386-v.1462) :

- le Petit Jehan de Saintré (v.1459) -

le Roman de Jehan de Paris (1495)

-

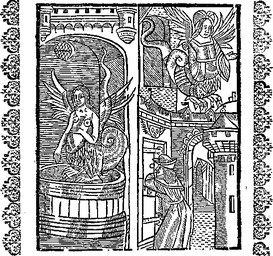

Jean d'Arras :

- le Roman de Mélusine ou l'Histoire de Lusignan (v.1392/1393)

◄ page précédente : Poètes fin 13e-fin 15e Haut ▲ page suivante : Littératures religieuse et didactique ►