le Fief

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

p a g e e n c o u r s d e r é a l i s a t i o n

(sans date d'échéance prévue)

************

Des vestiges d'un long passé

Le village du "Fief" est le seul village du Poiré à être situé sur le fond de la vallée de "la Vie", mais ici sur une sorte de faible croupe dominant de trois côtés d’une dizaine de mètres les prairies bordant la rivière. Un site que les inondations hivernales mettent en évidence. Une autre particularité du "Fief" est sa cour fermée plus ou moins carrée d’environ 20 mètres de côté, formée par ses constructions originelles.

"Le Fief" tel que sur : le cadastre de 1836 (environ 1090 x 700 m),

une vue aérienne début 2014 (environ 250 x 250 m),

et une carte topographique de 2020 (environ 400 x 500 m) ;

avec la localisation de ses anciens moulins à eau et à vent ainsi que de son ancien pourpris

et des prises de vues "A", "B", "C", "D", "E" en février 2020,

dont celle des anciens bâtiments du "Fief"

aperçus au travers d’une des échancrures du mur de son ancien pourpris.

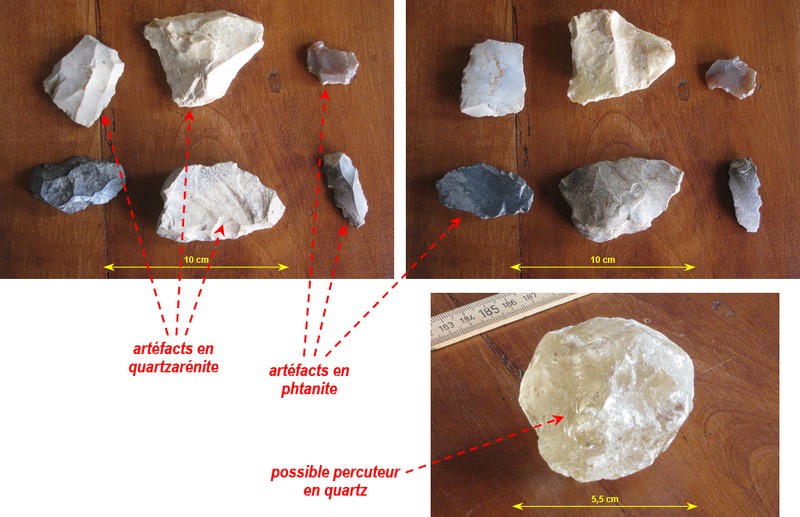

Des objets et outils préhistoriques ont été trouvés sur les petites pentes situées au sud-ouest du village. Leur datation reste approximative : certains, en phtanite, pourraient remonter jusqu’à l’Acheuléen supérieur (-200 000 ans), période du Paléolithique caractérisée par ce type d’outils et par la domestication du feu ; d’autres, en quartzarénite, remonteraient au Moustérien (-80 000 ans), époque de l’homme de Neandertal et des premières sépultures. On y a aussi découvert ce qui pourrait être un percuteur en quartz, un outil qui aurait servi à frapper un bloc de pierre pour en détacher des éclats1.

Artéfacts présumés dater du paléolithique et du mésolithique

découverts à proximité du "Fief".

Une petite hache en pierre polie (5,4 x 4,0 cm) a aussi été trouvée dans la partie haute au sud-est du "Fief", dans ce qui fut autrefois son pourpris. Elle témoigne d’une présence humaine néolithique (de 8000 à 2000 av. J.-C.), époque se principalement caractérisée par la domestication des plantes et l’invention de l’agriculture. Elle serait à mettre en rapport avec la présence à proximité de ce qui est dit "enclos néolithiques", aux "Grois", au "Plessis", à "l’Ermière"… (pour ce qui est du territoire de la commune du Poiré), mais pouvant aussi être d’époque gauloise.

Hache en pierre polie, semble-t-il en dolérite, trouvée au "Fief",

recto et verso (longueur de la hache : 5,4 cm).

De toujours, il se disait qu’un souterrain existait au "Fief"2. Dans les années 1990, le hasard de la plantation d’un poteau permit de le localiser. Depuis et bien qu’ils n’aient pas été complets, son exploration et son dégagement ont montré qu’il avait environ 1,50 mètre de large, une vingtaine de mètres de long, et était composé de plusieurs galeries, avec des chatières, des puits d’évacuation, des cheminées d’aération (bouchées), plusieurs petites "salles"… Par la suite, des suintements dans la pente au nord-est du village firent détecter la galerie à partir de laquelle il avait été creusé et qui servit ensuite à son drainage. Un genre d’indice qui se retrouve en d’autres endroits au Poiré, ainsi près de "la Marinière" ou près de "la Raybaudière"… De nouveau ouvert sur l’extérieur, et grâce à sa température égale tout au long de l’année, il est devenu un lieu d’hibernation pour des chauves-souris qui le désertent le printemps venu.

Il fait partie de la cinquantaine de souterrains-refuges connus sur la commune du Poiré, et son origine serait à dater le plus probablement entre le Xe et le XIIe siècle3.

Galeries et cheminée d’aération du souterrain du "Fief", le 13 janvier 2015,

...et une visite en noir et blanc et en 12 diapositives, en février 1992

(photos J. Dannenhoffer) :

Cliquer sur l'image pour ouvrir le diaporama

L’ouverture désormais sécurisée du souterrain du "Fief",

et, dans la pente, les pierres entre lesquelles suintait l’eau de son drainage.

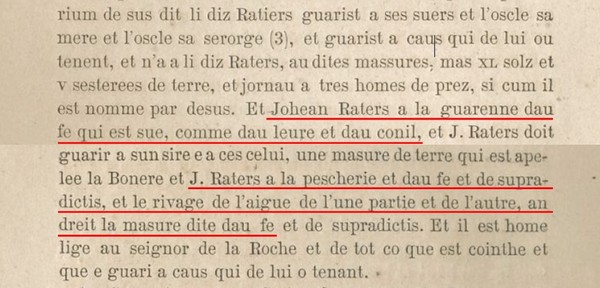

Le nom même de "fief", qui désigne à l’origine un "domaine concédé en foi et hommage par un seigneur à un vassal…" donne une connotation féodale au nom du village, et il est cité en 1260 dans les "Hommages d’Alphonse de Poitiers"4. A une époque où les Capétiens s’efforçaient d’étendre leur domination sur des territoires qui étaient jusqu’alors attachés aux Plantagenets, le nom du "Fief" apparaît, sous l’orthographe de "Fé", dans ce registre qui énumère tous les domaines sur lesquels ce frère de Louis IX disait avoir des droits. Y est évoqué un certain Jean Ratier, seigneur de "la Millière" qui était vassal du seigneur de la Roche (et à travers lui du comte de Poitiers), tenant de lui "par la parrose dau Pere" (sur la paroisse du Poiré) des terres et revenus, dont "la guarenne dau Fe […] la pescherie et dau Fe et supradictis et le rivage de l’aigue de l’une partie et de l’autre au dreit de la masure dite dau Fe […]" (la garenne du Fief […] la pêcherie du "Fief" et les rives de part et d'autre de la rivière au droit du "Fief").

Extrait de la transcription des "Hommages d’Alphonse de Poitiers"

faite par Abel Bardonnet, en 1872 (p. 11-12),

avec les droits de chasse ("dau levre et dau conil" : de lièvre et de lapin)

et de pêche près du "Fief".

--------------------

Des seigneurs protestants du "Fief" à la répression révolutionnaire

Au XVIe siècle, "le Fief" était était habité par les Nicollau, ce qui lui valait d’être plus précisément dit "le Fief-Nicollau".

Le 25 janvier 1598 "Suzanne Nicollau, damoiselle fille de René, écuyer, seigneur du Fief et de la Touche-au-Blanc" ...épousa par contrat devant les notaires Guillaume de la Boucherye et Louis Martineau... "Jacob Guinebaud, écuyer, seigneur de la Millière, fils aîné et principal héritier de feu Louis, écuyer, seigneur de la Millière". Leur fils, Charles Guinebaud, est dit "seigneur de la Millière et du Fief-Nicollau" dans son contrat de mariage, passé devant les notaires Richier et Denis le 26 janvier 16385. Leurs prénoms, inspirés de l’Ancien Testament, montrent que comme les autres familles nobles du Poiré (à l’exception des Marchand à "la Métairie"), ils avaient adopté la Réforme protestante qu’ils abandonnèrent un siècle plus tard.

A la fin du XVIIIe siècle, "le Fief" appartenait à Florent Guinebaud de la Millière. Depuis longtemps il ne servait plus de logis seigneurial et il était constitué de deux métairies tenues par André Buton et par Jean Buton, qui apportèrent leur soutien à l’insurrection en 1793, 1794 et 17956. Cependant, dans la seconde quinzaine de janvier 1796, l’adjudant-général Jean-Pierre Travot, participant depuis 1793 à la répression en Vendée, vint établir ses quartiers au "Fief". Dans les rapports qu’il adressait au général Hoche, son supérieur, il signalait le 21 janvier 1796 :

"Je n’ai vu dans cette contrée qu’un extrême attachement à Charette, tous lui sont dévoués. Il me parait qu’il y sera moins trahi qu’en ce pays qui commençait à lui devenir défavorable"7.

On y lit aussi sa faible inclination à faire des prisonniers. Deux mois plus tard, la capture de Charette lui vaudra de confirmer son grade de général de brigade et de conforter sa fortune, ainsi sur le Poiré de s’approprier le château de "la Métairie" et ses 162 ha de terres8.

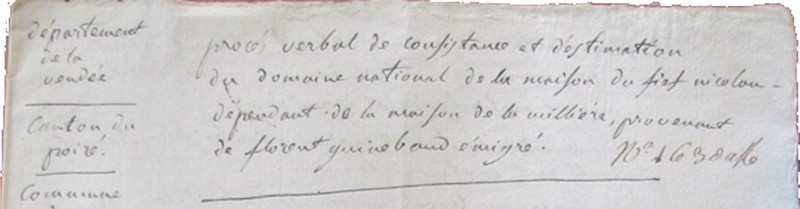

Florent Guinebaud étant soupçonné d’être parti en émigration, "le Fief" fut mis sous séquestre, avec son moulin à eau et son moulin à vent. Le procès-verbal de consistance et d’estimation fait les 21, 22 et 23 janvier 1798 en donne une description dans son état d’alors9 :

"[…] La maison principale consistant en neuf chambres basses, quatre tours, avec une boulangerie, quatre chambres hautes, trois greniers, six toits à bestiaux, deux granges, une gerberie, une galerie, un toit à cochon, le tout se joignant, de longueur 100 pieds sur une face, de longueur 60 pieds, sur l’autre face, le tout faisant presqu’un carré, et de hauteur environ 20 pieds tenant de toute part à la cour, aux ruages du dit domaine, la dite maison en majeure partie brulée et dégradée. […]

Plus dans le village de la Mignardière, commune du Poiré, une chambre basse en assez bonne état, de longueur 30 pieds, de largeur 18 pieds, et de hauteur 10 pieds, tenant de toute part aux ruages et au chemin qui conduit de Barrot à la dite Mignardière. Plus dans le même village cinq chambres basses se joignant de longueur 60 pieds, de largeur 24 pieds, et de hauteur 9 pieds au pignon, le tout dégradé. […]"

A quoi s’ajoutait le descriptif des pièces de terres et ceux du moulin à vent et du moulin à eau en dépendant.

En-tête du Procès-verbal de consistance et d’estimation du domaine national de la maison du Fief-Nicollau,

rédigé sur papier libre par Henri-Jean Caillé et André-Philippe Danyau10,

les 2, 5 et 4 pluviôse de l’An 6 (les 21, 22 et 23 janvier 1798).

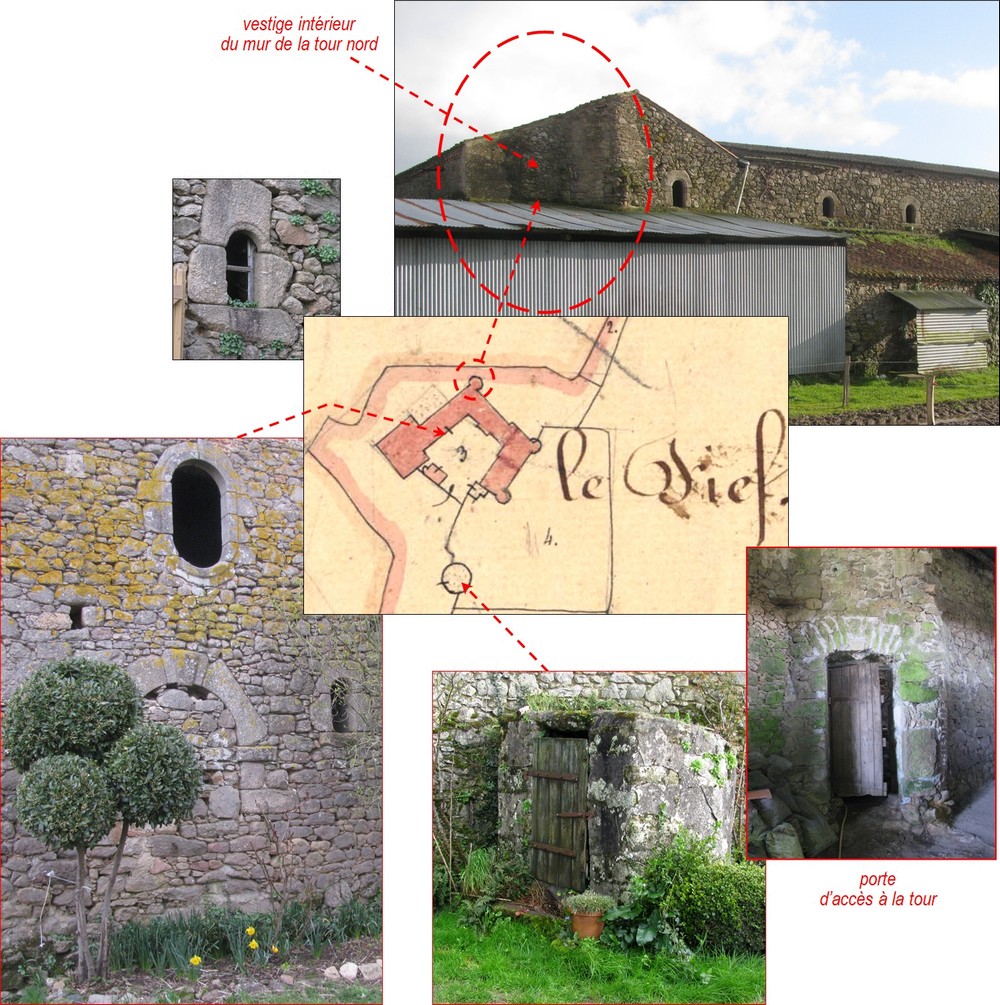

Quarante ans plus tard, le plan cadastral de 1836 donne une idée de ce qu’il était advenu du "Fief". Il se limitait aux bâtiments entourant sa cour carrée à laquelle on arrivait à partir du sud-ouest. Comme il était habituel le logis d’habitation devait se trouver en face, avec sa façade tournée vers le sud. Des quatre tours octogonales de ses angles, l’une avait disparu peu après 1798. Deux autres disparurent dans la seconde moitié du XIXe siècle, quand un nouveau logis fut édifié sur le côté est de la cour. Et au début du XXIe siècle il ne subsiste que de vagues restes de la dernière tour située au nord, quelques fragiles détails architecturaux sur le bâtiment à l’ouest de la cour, s’y ajoutant les restes du mur entourant son ancien pourpris de 2,70 ha dit "le grand jardin"11, ainsi que l’ancien "étang du Fief" contigu du village voisin de "la Mignardière".

Le plan du "Fief" sur le cadastre de 1836,

et le 7 mars 2020 des éléments architecturaux y subsistant depuis le XVIe siècle :

les derniers vestiges de sa tour nord, et plusieurs anciennes ouvertures…

Plusieurs récits ont été conservés par les mémoires familiales et par la tradition orale locale, des temps répressifs révolutionnaires : celui d’un trésor (sans préciser sa nature) qui aurait été caché puis retrouvé dans un puits du "Fief"12, ainsi que celui plus curieux, rapportant qu’au cours d’une attaque d’un convoi républicain près du "Fief", les Vendéens mirent la main sur la solde des soldats qu’il transportait (n’en précisant là aussi toujours pas la nature)13.

"Le Fief" finit par rester semble-t-il entre les mains de membres de la famille des Guinebaud ou d’alliés, jusqu’en 1829 où...

"Louis Gendreau père, propriétaire et marchand de bœufs, et demeurant au Fief Nicollau", depuis déjà une douzaine d’années et qui vivait précédemment à "la Tailleferrière", acheta "la terre du Fief Nicollau consistant en une maison de maître en ruine, ainsi qu’en deux métairies se joignant en un seul tenant, pour la somme de 40 000 francs"14.

En plus des deux métairies du "Fief", Louis Gendreau (1769-1848) acquit dans ces mêmes années sur le Poiré celles de "l’Ermière", des "Grois", de "la Garnerie" et de "la Thibaudière", soit huit ou neuf métairies s’étendant sur 200 ha. Après lui son fils Arsène Gendreau (1846-1893) habita dans le nouveau logis qu’il avait fait construire au "Fief", mais après son décès ses filles vinrent vivre dans le bourg du Poiré, et le logis délaissé se dégrada au fil des ans. En 2020 il était devenu depuis longtemps inhabitable.

Avant leur rénovation en 2023, les dépendances du "Fief" en février 1992 (photos J. Dannenhoffer),

et les armoiries des Nicollau

selon J. de Raigniac15 et sur une pierre sculptée insérée dans le mur d’un des bâtiments.

--------------------

Du "Fief" des Gendreau au "Fief" des Brethomé, puis au "Fief-Guibert"

En 1970 "le Fief" comptait deux exploitations agricoles d’une trentaine d’hectares chacu-ne, tout comme c’était le cas au XVIIIe siècle16.

En 2015 il n’en restait qu’une, s’étendant sur 44 ha et tenue par Patrick et Nadia Brethomé. En 2006-2008, ils s’orientèrent sur l’agriculture biologique17. Par un étonnant retour à sa vocation initiale, c’est dans l’ancien pourpris qu’ils établirent leurs cultures légumières qui ont approvisionné à partir de 2012 la cuisine municipale du Poiré. Elles étaient aussi commercialisées par un réseau de magasins d’agriculture biologique18. Pour la partie élevage de l’exploitation ils se tournèrent vers les vaches allaitantes montbéliardes, en raison de leur rusticité qui permet un élevage en plein air pratiquement toute l’année.

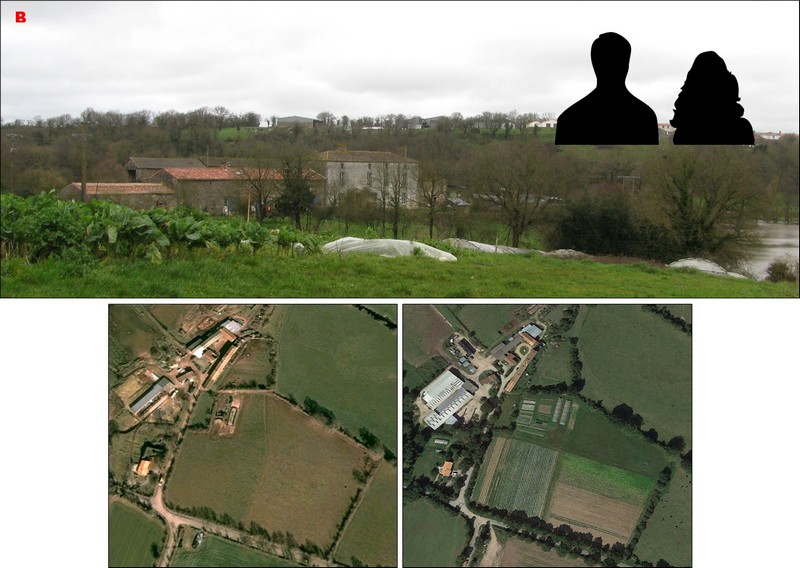

Début février 2020 sur l’ancien pourpris du "Fief" :

les cultures-bio de légumes de Patrick et de Nadia Brethomé

(avec derrière leurs silhouettes, de l’autre côté de "la Vie", le village de "la Marinière") ;

et ce même ancien pourpris sur des vues aériennes du 3 mars 2004 et du 3 septembre 2014.

Le 7 mars 2020 à l’ouest du "Fief" : quelques-unes des montbéliardes de la "ferme bio" du village,

devant les prairies inondées par "la Vie"..

La façade sud-est du logis d’habitation construit au "Fief" dans le troisième quart du XIXe siècle,

vue en 2020, avant sa restauration en 2023.

En 2022 David et Angélique Guibert leur succédèrent, reprenant leur projet de gites et de chambres d’hôtes, ainsi que d’accueil d’événements et d’activités multiples. Le site du "Fief", sa localisation au centre du circuit de randonnée dit de "la pierre des Farfadets"19, l’épaisseur de son patrimoine historique, la création à sa suite en 2024 du centre équestre des "Domaines du Fief et de la Vie"... sont autant d’éléments en faveur de la réalisation de ce projet qui a reçu le nom de "Fief Guibert". Un nom inspiré de celui lointain et oublié du "Fief Nicolleau". Il est passé par la restauration de son logis du XIXe siècle, et de ses dépendances multiséculaires.

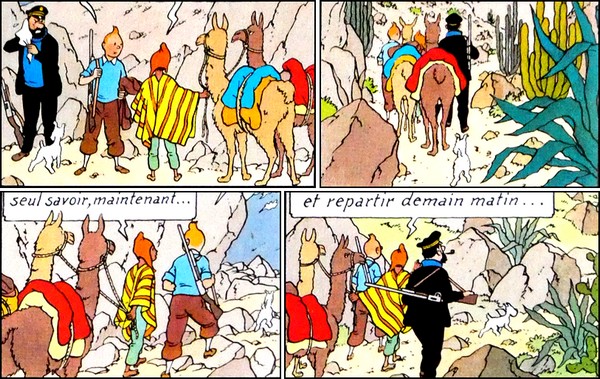

En 2024, "le Fief" vu par "le Genot perché"20 après sa restauration et l’arrivée de ses lamas

avec, à droite de sa cour, la dépendance ayant succédé au logis disparu des origines

puis l’endroit où se refugient ses chauves-souris,

En arrière-plan à gauche et en cours de création, le centre équestre des "Domaines du Fief et de la Vie".

(le nord étant à droite de l’image, la longueur du premier plan étant d’environ 80 mètres)

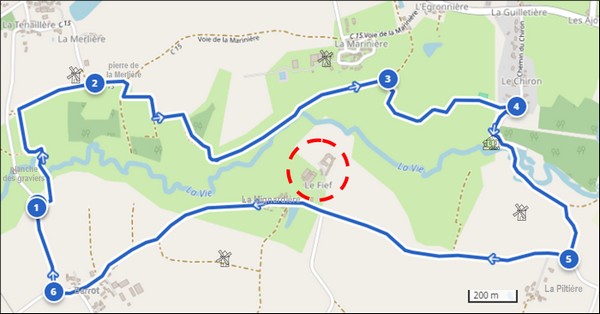

"Le Fief" au milieu du sentier de randonnée de "la pierre des Farfadets",

et la localisation des anciens moulins voisins.

Cependant, l’élément le plus original du "Fief Guibert" y est la présence de lamas venus des Andes, et celles des activités qui leur sont liées21. Même si elles n’en montrent pas tous les aspects, les visites pédagogiques donnent une bonne idée de l’intérêt suscité par les lamas, ainsi auprès des enfants de l'école Béthanie de Chantonnay venus le 15 mai 2024 les découvrir et se renseigner sur eux...

"- De quoi se nourrissent les lamas ?

- Que fait-on de leur laine ?

- Pourquoi faut-il les tondre ?

- Pourquoi ne faut-il pas trop les caresser ?

- Pourquoi les lamas crachent-ils ?

- Quels cris font-ils ?

- Quels sont leurs ennemis ?

- Comment naissent les bébés des lamas ?

- Comment doit-on s’en occuper pour qu’ils restent en bonne santé ?

- Pourquoi ramasse-t-on leurs crottes ?

- Les lamas sont-ils propres ?

- Peuvent-ils être méchants ?..."

...un intérêt pour les lamas qui, depuis plus de trois quarts de siècle,

fait partie de la culture des "jeunes de 7 à 77 ans", ainsi qu'on le voit ci-dessous22.

--------------------

Comment peut-on être sourcier au XXIe siècle ?

Venu s’installer au Poiré en 1978, un des deux agriculteurs du "Fief" chez qui un sourcier avait détecté des dons, a développé au fil des ans ses talents dans ce domaine. Cette activité lui a pris de plus en plus de son temps, et l’a conduit à faire avec succès des recherches de sources jusqu’en Corse et même jusqu’au Bénin en 201723…

[...]

Louis-Marie Gaborieau en cours d’une prospection de sources le 25 août 2023 ;

et ses instruments de travail de sourcier :

une "baguette fourchue" (ici en chêne), et son "pendule".

[...]

--------------------

Les moulins à eau et à vent du "Fief"

Au XVIIIe siècle, alors qu’ils appartenaient depuis plus d’un siècle aux Guinebaud de la Millière, les domaines du "Fief" comprenaient aussi, en plus de son logis et de ses métairies, un moulin à eau et un moulin à vent24, situés à environ 800 mètres à l’est et à 300 mètres l’un de l’autre. L’été, le second suppléait le premier quand l’eau manquait dans "la Vie".

Sous la Révolution, il furent ruinés comme tous les moulins du pays par les troupes républicaines afin d’affamer la population locale, ainsi qu’en témoignent, entre autres, les nouvelles autorités politiques de l’époque25. Durant l’hiver 1794-1795, Charette les fit réparer par des maçons et des charpentiers de "la Maumernière", de "la Favrie", de "la Gobinière", de "la Marinière", qui y consacrèrent une centaine de journées de travail, pour un salaire journalier de 1,5 livres6.

Faisant partie des biens de Florent Guinebaud mis sous séquestre, ils furent inclus dans le procès-verbal de consistance et d’estimation fait les 21, 22 et 23 janvier 1798, qui en donne la description suivante dans leurs états d’alors9 :

"[…] plus le moulin à eau du fief dépendant de la dite maison du fief Nicoleau, provenant de Florent Guinebaud émigré consistant en une chambre où est le moulin, une autre chambre et une écurie, le tout se joignant, en assez bon état ainsi que le moulin, de longueur 52 pieds, de largeur 20 pieds et de hauteur 11 pieds, tenant du levant et midi à la rivière de Vie, du couchant à la pièce de derrière le moulin, et du nord à un chemin de servitude.

- plus la chaussée du moulin, tenant de toute part à la rivière de Vie et dépendant du moulin. […]"

A quoi s’ajoutaient le descriptif de six pièces de terres jointives de ce moulin à eau et d’une surface de 13 boisselées, soit théoriquement 1,5 ha, puis la description du moulin à vent :

"[…] plus un moulin à vent avec son cerne contenant une demie boisselée, tenant du levant à un chemin de servitude, du midi à Tenailleau, du couchant aux Buton, et du nord à Gréau, le moulin en médiocre état."

En décembre 1812, ils furent vendus ensemble à deux meuniers, André Phelipeau de "la Moissandière" et René Michaud de "la Mignardière"26.

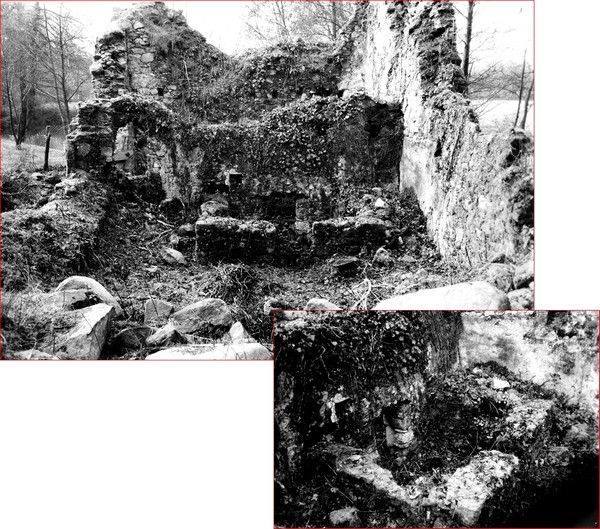

Les ruines du moulin à eau du "Fief" en 1989, après débroussaillage

(photos Eugène-Marie Vincent).

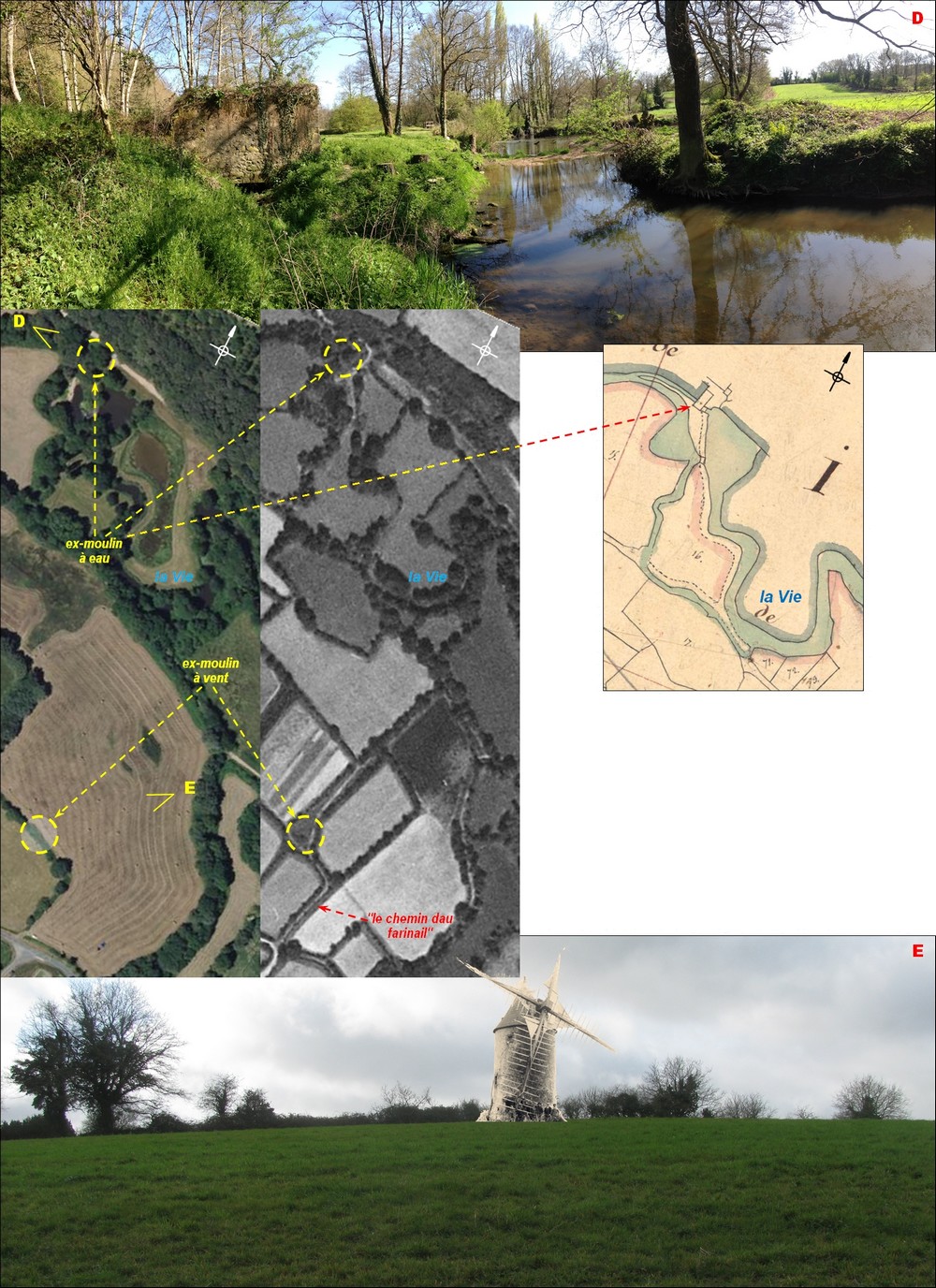

Localisations des moulins à eau et à vent du "Fief", sur des vues aériennes de 2014 et de 1950 (environ : 185 x 480 m),

et celle du moulin à eau sur le plan cadastral de 1836 (environ : 240 x 180 m)

En haut (D) : les restes de ce moulin à eau, le 5 avril 2017.

En bas (E) : la silhouette disparue du moulin à vent sur son ancien emplacement, le 1er février 2020.

A priori, le moulin à eau du "Fief" correspond à "la pescherie dau Fé" citée en 1260 dans les "Hommages d’Alphonse de Poitiers"4. Aujourd’hui (en 2020), son accès se faisant par le village du "Chiron", il est souvent appelé "moulin du Chiron". Il a cessé son activité en 1890 et, peu à peu, est devenu une ruine près de laquelle fut créée quelque cent ans plus tard, une aire de pique-nique. Par ailleurs, la retenue d’eau du moulin a été aménagée par "le Dard", la société de pêche du Poiré, pour y établir une frayère. On y effectue des contrôles de la qualité de l’eau, comme aussi, en amont à "l’Orbreteau" et, en aval, au pont de la Chapelle-Palluau.

Quant au moulin à vent du "Fief", après avoir cessé son activité, il fut démoli en 1875. En 1989, son emplacement était encore visible au sol, et des morceaux de meules gisaient dans la haie41. En 2020 ils avaient disparu, ainsi que le "chemin dau Farinail" qui y menait.

Le 22 janvier 1805, dans un acte de la justice de paix du Poiré, il est rapporté "que Pierre Tenailleau, journalier, demeurant à la Piltière, commune du Poiré, époux de Jeanne Grollier, a été tué par les troupes de la république, le 22 mars 1794, dans le cerne du moulin du Fief"27.

--------------------

Notes, sources et références...

(sauf mentions contraires, illustrations et texte sont dus à M. Mignet)

1 La datation de ces artéfacts a été proposée par Gérard Bénéteau, préhistorien et docteur en archéologie, connu aussi pour ses multiples publications sur les sites préhistoriques de la Vendée en général et du Poiré en particulier. Voir ses différentes monographies ainsi que ses articles dans les Bulletins du GVEP (Groupe vendéen d’études préhistoriques).

2 L’existence de ce souterrain était souvent évoquée en son temps par Eugène Beignon (né en 1876), métayer au "Fief" en 1950, ainsi que le rapportait en 2020 Auguste Gréaud de "la Bouchère" (1930-2023).

3 Sur les souterrains de Vendée en général et sur leur datation en particulier, voir de Triolet (Jérôme) et Triolet (Laurent), les Souterrains de Vendée, 2013, 168 p.

4 Hommages d'Alphonse, comte de Poitiers, frère de saint Louis. État du domaine royal en Poitou (1260), manuscrit des Archives nationales transcrit et publié par Abel Bardonnet en 1872 ; l’expression "hommages de" étant à prendre dans le sens de "allégeances à". Le court extrait retenu pour illustration, montre les difficultés qui ont été rencontrées par Abel Bardonnet pour faire la transcription de ce manuscrit.

5 Actes notariés cités par Hyppolite Boutin dans la Chronique paroissiale du Poiré, 1901, aux pages 143-144. La seigneurie de "la Touche-au-Blanc" faisait partie du Lairoux, à 8 km à l’ouest de Luçon.

6 Cahier des réquisitions de l’armée catholique et royale dans la paroisse du Poiré (Méd. mun. de la Roche-sur-Yon : ms 019) ; voir aussi de Lorvoire (Jean-Claude), "les Réquisitions de l’armée catholique et royale dans la paroisse du Poiré-sur-Vie", in Recherches vendéennes, n° 3, 1996, p. 257-299. Pour les journées de travail des maçons et des charpentiers, consacrées aux réparations du moulin du Fief et à leurs rétributions, voir pour les villages cités les réquisitions 164, 228, 229, 275, 308, 320.

7 Jean-Pierre Travot, né à Poligny le 7 janvier 1767, s’était engagé dans l’armée fin 1786, et l’avait quittée dix-huit mois plus tard avec le grade de caporal, puis celui de lieutenant-colonel quand il reprit du service en 1791. A la fin de l’été 1793 puis les années suivantes, il fit partie de "l’armée de Mayence" envoyée faire de la répression en Vendée, participant aux colonnes infernales en avril et mai 1794 dans les Mauges. On lui a attribué la bonne réputation d’avoir "fait tuer avec modération". Ainsi, lors de son fait d’arme le plus connu, la capture de Charette le 23 mars 1796, s’il fit abattre ses prisonniers sur le champ, il épargna Charette qui, envoyé à Nantes, y sera exécuté six jours plus tard. Sa carrière militaire, lui permit d’acquérir en douze ans, de 1797 à 1809 : 2 logis, 2 châteaux et plus de 25 métairies et borderies, et d’obtenir un titre de baron en 1813. Rallié à Napoléon lors de la vaine tentative de celui-ci pour reprendre le pouvoir en 1815, il fut traduit devant un conseil de guerre l’année suivante. Mentalement fragile, il sombrera dans la folie et terminera sa vie dans une maison de santé à Chaillot, le 6 janvier 1836. Son nom sera gravé avec celui de Turreau sur l’Arc de Triomphe de l’Étoile.

8 Dossiers des procès-verbaux d’adjudications des biens nationaux situés sur le Poiré (Arch. dép. de la Vendée : 1 Q 250).

9 Dossiers des procès-verbaux d’estimations et d’adjudications des biens nationaux, voir les dix pages du procès-verbal d’estimation du "Fief" (Arch. dép. de la Vendée : 1 Q 212) et celles concernant son adjudication (Arch. dép. de la Vendée : 1 Q 250). Pour les mesures alors utilisées : le pied mesurait 32,66 cm, et, selon le cadastre de 1836 du Poiré : "1 hectare contient 8 boisselées 232 toises mesure locale"), soit 0,1140 ha pour une boisselée.

10 Henri-Jean Caillé (1753-1804) descend d’une dynastie de médecins déjà présente au Poiré au XVIIe siècle. Contrairement au reste de sa famille, il rallia le camp des futurs vainqueurs, collaborant avec les troupes occupant le pays. Le 19 juillet 1802 il épousa Marie-Jeanne Cantin, de 18 ans sa cadette, et mourut 18 mois plus tard.

André-Philippe Danyau (1762-1813), notaire et fils de notaire, sera avec le juge Joseph Tireau un des seuls républicains durablement convaincus du Poiré. Entre 1796 et 1800, il fut nommé commissaire chargé de surveiller et dénoncer les opinions politiques des membres de la municipalité et celles de la population locale, ce qui en faisait le détenteur du pouvoir local. Puis il en fut nommé (et non élu) maire de 1800 à 1808. Sa famille quitta bientôt le Poiré, mais conserva les opinions politiques d’André-Philippe. C’est ainsi que bien plus tard un de ses descendants émigrés au Chili, César Ruiz Danyau (1918-1990) devint ministre d’Allende en août 1973, puis rejoignit Auguste Pinochet un mois après le coup d’état de celui-ci, le 11 septembre suivant.

11 Un "pourpris" désigne un terrain cultivé en jardin, avec légumes et arbres fruitiers, et enclos d’un mur afin d’éviter les dégradations que pouvaient occasionner les animaux. Localement, un "pourpris" étaient, au moins initialement, une caractéristique des domaines autrefois nobles, de même que les étangs artificiels s’y rencontrant aussi. Au Poiré on en trouvait à "Pont-de-Vie", de "la Métairie", de "la Millière", de "la Bouchère" et donc ici du "Fief".

12 Entretien en 2016 avec Charles Gauthier (1922-2017), dont les ancêtres, meuniers, avaient habité à "la Blélière" et à "la Piltière"… des villages proches du "Fief". Charles Gautier faisait remonter cette histoire à une date lointaine mais indéterminée, précisant seulement que ce "trésor" trouvé par l’agriculteur du lieu avait été récupéré par le propriétaire du lieu.

13 Souvenirs familiaux rapportés par Marie Faveroul (née Favreau en 1926 à "la Crépelière") et recueillis vers 2014 par Gilles B. Entre 1791 et 1803, on trouve chez les notaires Julien-François Danyau, puis André-Philippe Danyau, des actes de mariages et de réglementations de communautés (sorte d’ancêtre des actuels GAEC) concernant les Buton du "Fief" (Arch. dép. de la Vendée : 3 E 24 /…).

14 Acte du 6 mars 1829, étude de Fr. Gautier, notaire au Poiré (Arch. dép. de la Vendée : 3 E 24 / 58).

15 Raigniac (Jean de), Histoire des Châteaux de Vendée, t. XI, 2000, p. 256.

16 Recensement Général de l'Agriculture (R.G.A.) de 1970 (Arch. dép. de la Vendée : 1185 W 103-104-105).

17 Entretiens en 2020 avec Patrick et Nadia Brethomé, à la tête de cette exploitation agricole du "Fief" de 1994 à 2022.

18 En avril 2018, lors des "Olympiades de la restauration collective", la cuisine municipale du Poiré s'est vue récompensée du "prix Innovation" pour son intégration de plus en plus de produits locaux et produits bio, ces derniers provenant particulièrement de la ferme de Patrick et de Nadia Brethomé du "Fief" (Ouest-France, 26 avril 2018 : "A la cantine, on mange des produits locaux et bio").

19 D’une longueur de 6,5 km, ce sentier de randonnée tient son nom de "la pierre de la Merlière", un mégalithe à cupules d’une dizaine de tonnes, datant du néolithique et qui a été classée monument historique en 1939. Cette "pierre de la Merlière" fait partie de la douzaine de lieux ou monuments emblématiques du Poiré.

20 "Le genot perché" est le pseudonyme utilisé par Jean-Florent Cheveau et par son site pour mettre en valeur les photos qu’il réalise – dans le respect des règlementations en vigueur – à l’aide de drônes. Voir l’article intitulé "Le Genôt perché observe le monde d’en haut" dans le journal Ouest-France du 2 juin 2025.

21 Sur les lamas du "Fief", voir ce que dit le site du "Fief-Guibert" sur leur élevage, sur le travail de leur laine, sur leur intérêt dans la médiation animale... Et voir aussi le reportage qui en a été réalisé par TV Vendée en février 2024. L’intérêt porté aux lamas bénéficie aussi du fait qu’ils font partie des références culturelles incontournables des 7 à 77 ans, comme l'évoquent les illustrations ci-dessous.

22 Hergé, les Aventures de Tintin, le Temple du Soleil, éd. Casterman, 1949, p. 22.

23 Entretiens de 2020 à 2025 avec Louis-Marie Gaborieau (né en 1954), agriculteur depuis 1978 au "Fief", où il avait principalement une activité d’éleveur de vaches laitières, jusqu’en 2015 ; et aussi de sourcier... Voir aussi le reportage sur Louis-Marie Gaborieau : "Être sourcier, c’est pas sorcier" (Ouest-France, 16 septembre 2019).

24 Vincent (Eugène-Marie), les Moulins du Poiré-sur-Vie, 2012, 42 p. Etude exhaustive et incontournable mais inédite, s’appuyant sur la carte de Cassini, les documents cadastraux, les actes notariés, les registres d’impositions, et des relevés systématiques sur le terrain.

25 Sur ces destructions, mais aussi sur les ravages et les massacres causés par les troupes républicaines sur le Poiré, voir les Manuscrits de Collinet (1788-1804), éd. du C.V.R.H., 2003, p. 183 (23 novembre 1793), p. 197 (3 janvier 1794), p. 210 (9 et 12 février 1794), p. 291 (16 août 1794)… des dates qui s’ajoutent aux nombreuses autres rapportées par des sources et témoignages aux origines variées.

Voir aussi ce qu’écrit en 1798 Lucas Championnière (1769-1828), un des rares et derniers survivants des compagnons de Charette, lorsqu’il décrit la situation locale, le 28 avril 1794 :

"Le pays était toujours garni de troupes et les vivres y manquaient presque totalement, mais ce qui nous incommodait le plus était le défaut de moulins ; ils avaient été tous incendiés et nous n’avions pour ressources que de petits moulins à bras qui servent ordinairement au blé noir ; M. Charette résolut d’aller rejoindre Stofflet pour se concerter avec lui sur les moyens d’attaque et de subsistances" (Lucas Championnière, Mémoires de la Guerre de Vendée (1793-1796), réédition de 1994, p. 88).

26 Acte du 31 décembre 1812, étude d’Etienne Barreteau (père), notaire à Saint-Etienne-du-Bois (Arch. dép. de la Vendée : 3 E 86 / 52).

27 Acte de notoriété établi par André-Philippe Tireau, juge de paix du canton du Poiré, après les comparutions comme témoins de Louis Favroul de "la Métairie", de Louis Tenailleau, de "la Blélière", d'André Guibert du "Puy Chabot", de Louis Grellier du "Chiron", de Pierre Charrier de "la Piltière", de Louis Laurent de "la Garnerie", de Charles Tenailleau de "Londry" (Arch. dép. de la Vendée : actes de la Justice de paix du Poiré, 4 U 20).

avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur

◄ page précédente : la Faucherie Haut ▲ page suivante : la Gare ►