Jean-Pierre TRAVOT (1767-1836)

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

1767-1793 – origines et débuts

Jean-Pierre Travot est né à Poligny le 7 janvier 1767 et il est mort le 6 janvier 1836 à Montmartre1. Il est le fils de Jean-Philibert Travot (v.1734-1790), tanneur et corroyeur à Poligny (actuel Jura), et de Catherine Godefin (v.1742-1803). Leur niveau de vie aisé leur permit de faire étudier leur fils au collège des Oratoriens de Poligny.

En 2011, l’ancien collège des Oratoriens à Poligny qui accueillit Travot en son temps

(@ Région Bourgogne – Franche-Comté, Inventaire du patrimoine).

Mais à dix-sept ans, n’étant pas intéressé par le métier de tanneur de son père il s’engagea à Besançon dans le régiment d’Enghien, qu’il quittera en mai 1789 avec le grade de caporal et de sergent-fourrier, c’est-à-dire chargé de l’intendance. De retour à Poligny il intégra la nouvelle garde nationale où il fut élu adjudant le 1er novembre 1789, puis capitaine le 1er novembre 1790. En 1792 il rejoignit l’armée du Rhin qui, le 21 octobre, prit Mayence où elle se trouva assiégée du 10 avril 1793 à sa reddition le 23 juillet suivant.

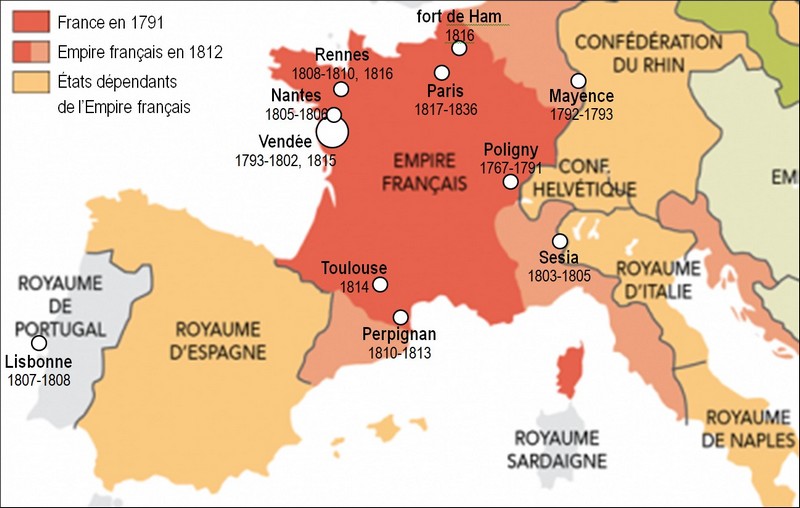

C’est par là que débuta la carrière militaire du futur général Travot ; elle durera vingt-quatre ans, jusqu’en 1815. En 1792-1793 à Mayence, et en 1813-1814 dans le sud-ouest de la France Travot sera confronté à des armées professionnelles, mais l’essentiel de sa carrière se déroulera soit face à des populations civiles ayant pris ou n'ayant pas pris les armes en Vendée de 1793 à 1799 et en 1815, soit dans des fonctions d’administrateur militaire. Son fait d’armes le plus connu fut d’avoir capturé Charette en mars 1796, ce qui lui permit d’assoir son grade de général et de se créer une fortune personnelle.

1793-1796 – agent de la répression en Vendée

Lors de leur reddition, les soldats aguerris qui avaient défendu Mayence obtinrent de repartir libres "à condition de ne point servir durant un an contre les armées des puissances coalisées"2. Ils furent envoyés en Vendée avec la mission d’éliminer les populations locales1... Début septembre 1793, sous les ordres de Kléber, Travot et les "Mayençais" y pénétrèrent par le Port-Saint-Père, Saint-Philbert, Corcoué et Legé dont ils firent partir Charette le 15 septembre, les pillages, incendies, massacres qui accompagnaient leur avancée terrorisant et chassant les populations devant eux3. Ils arrivèrent à Montaigu qu’ils prirent le 15. Puis le 19 ils furent battus à Torfou par les Vendéens, mais Montaigu, libéré par ceux-ci le 22, fut repris le 1er octobre par Kléber qui transforma radicalement la ville ainsi qu’il l’a rapporté...

"Murs de clôture, maisons, arbres, haies, en un mot tout ce qui aurait pu favoriser l’approche de l’ennemi fut démoli, coupé ou incendié. Montaigu n’était plus reconnaissable. [...]"4

Le 17 octobre suivant, Travot fut blessé à la bataille de Cholet, défaite majeure pour les Vendéens qui furent amenés à passer outre-Loire, pour finir par être massacrés deux mois et demi plus tard à Savenay, le 23 décembre 1793, et dans les jours suivants pour les prisonniers.

Les blessures de Travot firent qu’il ne put reprendre les combats que dans les premiers jours d’avril 1794. Il participa alors aux "colonnes infernales" de Turreau jusqu’à la mi mai 1794, et on le suit dans leurs opérations pour anéantir toute la population locale de Cholet à Nuaillé, Vezins, la Jumelière, Chanzeaux, Somloire... appliquant les ordres voulant que tous les "brigands" soient...

"passés au fil de la baïonnette. On agira de même avec les filles, femmes et les enfants [...] Les personnes seulement suspectes ne seront pas plus épargnées. Tous les villages, bourgs, genets et tout ce qui peut être brûlé sera livré aux flammes."1

Après sa participation active aux "colonnes infernales" Travot fut en charge de la traque de Charette. Cette poursuite ne fut interrompue que pendant cinq mois par les accords de la Jaunaye. Mais le non-respect de ceux-ci obligea Charette à reprendre les hostilités à la fin juillet 1795, avec pour seuls espoirs des aides extérieures incertaines et d’hypothétiques changements au sein du gouvernement républicain à Paris, qui ne se produisirent pas. Les populations locales favorables à Charette ne purent empêcher que Travot, à l’aide de trois colonnes réunissant de 600 à 800 hommes, réussisse le 23 mars suivant près de la Chabotterie de Saint-Sulpice-le-Verdon, à vaincre Charette et ses 45 derniers compagnons. Travot fit abattre sur place ses prisonniers, mais épargna Charette qui fut tué le 29 mars 1796 à Nantes5.

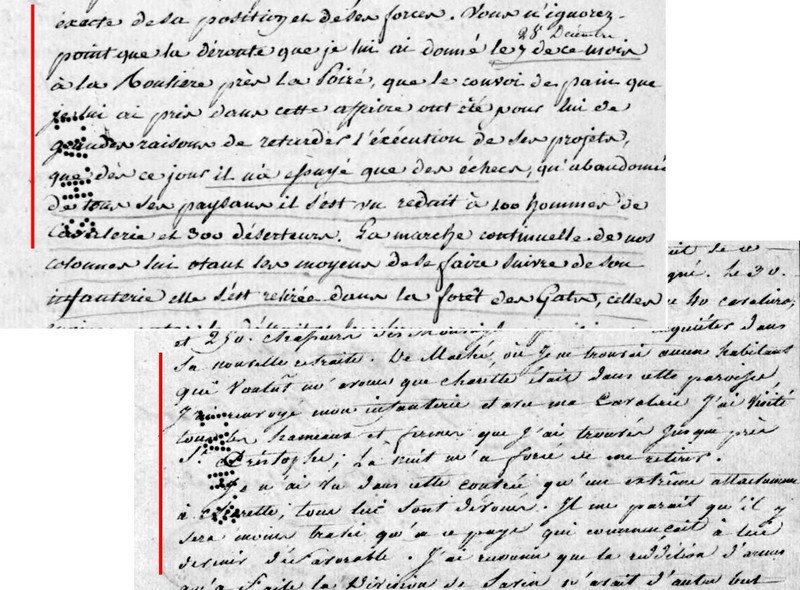

Extraits des lettres envoyées du "Fief" du Poiré par Travot à destination de Hoche, le 19 et le 21 janvier 1796,

dans lesquelles il rend compte des sentiments que la population locale a pour Charette

et de l’état des forces de celui-ci.

Ainsi le 19 janvier écrit-il :

"Vous n’ignorez point que la déroute que je lui ai donnée le 7 de ce mois (28 décembre 1795)

à la Roulière près le Poiré, que le convoi de pain que je lui ai pris dans cette affaire

ont été pour lui de grandes raisons de retarder l’exécution de ses projets,

que dès ce jour il n’a payé que des échecs, qu’abandonné de tous ses paysans

il s’est vu réduit à 100 hommes de cavalerie et 300 déserteurs".

Mais le 21 janvier il fait plus que relativiser cet "abandon de tous ses paysans" :

"De Maché, où je ne trouvai aucun habitant qui voulût m’avouer que Charette était dans la paroisse. […]

Je n’ai vu dans cette contrée qu’un extrême attachement à Charette, tous lui sont dévoués.

Il me parait qu’il y sera moins trahi qu’en ce pays qui commençait à lui devenir défavorable."6

1796-1802 – un nouveau privilégié

La capture de Charette fut le grand fait d’armes de Travot, et deux siècles après sa mort, elle constitue l’élément majeur de sa légende. Elle conforta sa promotion du 13 mars 1796 au grade de général de brigade, puis lui valut d’être nommé commandant de la Vendée, c’est-à-dire en charge de la gestion des troupes ainsi que des opérations de police et de maintien de l’ordre, alors que le mécontentement y était toujours fort chez les catégories modestes de la population et que l’agitation était prête à renaître, comme cela se produisit durant l’été et l’automne 1799

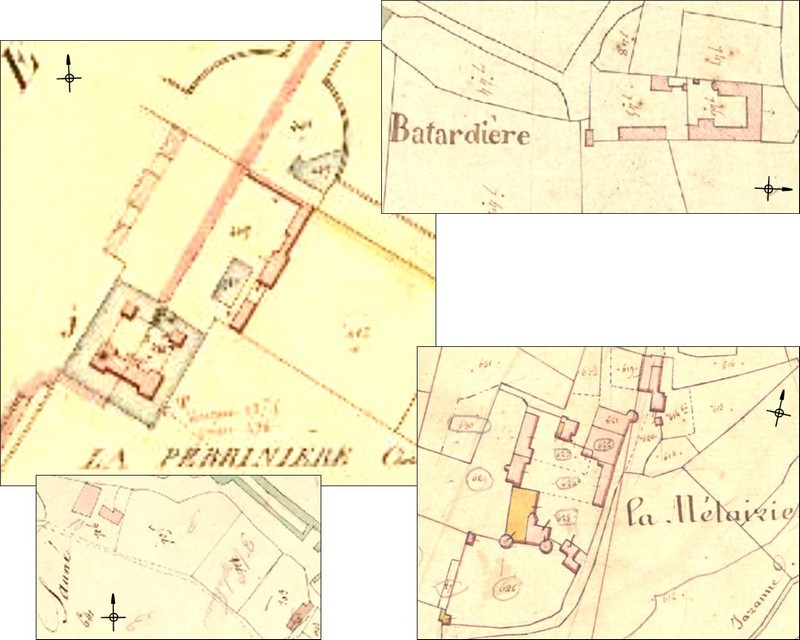

Ce nouveau statut de Travot dans le département lui permit de se créer une fortune personnelle qui devint rapidement considérable grâce à l’acquisition de domaines aux conditions avantageuses des adjudications des biens nationaux7. Le 26 décembre 1797, il récupéra le logis de "la Batardière" de Landeronde et ses 85 ha, le 1er mai 1798 ce fut le château de "la Métairie" du Poiré et ses 162 ha, le 3 juin 1800 ce fut le domaine de "Saulnay" de Notre-Dame-de-Riez et ses 59 ha, et le 3 décembre 1809 ce sera le château de "la Perrinière" et sa quinzaine de métairies dans les Mauges, etc. Soit en douze ans : 2 logis, 2 châteaux et plus de 25 métairies et borderies.

la Batardière de Landeronde (plan cadastral de 1824, 240 x 120 m).

- la Métairie du Poiré (plan cadastral de 1836, 215 x 165 m).

- Saulnay de Notre-Dame-de-Riez (plan cadastral de 1831, 160 x 92 m).

- la Perrinière de la Renaudière (Maine-et-Loire) (plan cadastral de 1834, 245 x 250 m ;

le bâtiment du château a la particularité d‘être traversé

par la limite communale entre la Renaudière et Saint-Germain-sur-Moine).

Au début des années 1800 Travot était devenu une personnalité importante en Vendée, tant par ses fonctions militaires et administratives, que par ses biens au soleil, ou que par ses relations avec les notables locaux bénéficiaires de la Révolution. Ceux-ci, avant tout soucieux comme lui de consolider leur statut social de nouveaux privilégiés et de ne pas voir remises en cause les acquisitions qu’ils avaient réalisées au cours de ces années, protestèrent quand à la fin de 1802 Travot fut appelé sous d’autres cieux1.

1803-1815 – au service de Napoléon

En janvier 1803, Travot arriva dans le département de la Sesia, nouvellement créé après l’annexion du Piémont par la France l’année précédente. Comme en Vendée il y fut en charge de l’administration militaire : police et maintien de l’ordre, conscription...

Puis en mars 1805 il fut promu aux mêmes fonctions à la tête de la 12e région militaire à Nantes.

En 1807, il fit partie de l’armée qui, sous les ordres de Junot, fut envoyée au Portugal pour obliger celui-ci à appliquer le blocus continental qui avait été décrété en 1806 par Napoléon. L’occupation du pays et les pillages et exactions multiples pratiquées selon l’habitude par l’armée française, exaspérèrent la population qui se joignit aux Anglais quand ceux-ci y intervinrent durant l’été 1808. En août Travot fut nommé gouverneur de Lisbonne et réussit à y maintenir un calme relatif jusqu’à ce que les Français soient amenés à quitter le pays à la mi-septembre.

Le 13 novembre 1808, il fut nommé commandant de la 13e région militaire à Rennes, puis le 22 février 1810 de la 10e région militaire à Perpignan. En 1803 il avait été admis chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur, et y fut promu commandeur en 1804 par Napoléon qui disait que "c’est avec des hochets qu’on mène les hommes"8. Enfin le 3 février 1813 il reçut le titre de baron de l’Empire...

Ayant battu les troupes napoléoniennes le 21 juin 1813 à Vitoria, Wellingtion, à la tête d’une armée anglaise grossie de contingents espagnols et portugais, envahit au début de 1814 le sud-ouest de la France. Travot se mit alors aux ordres de Soult, jusqu’à la bataille de Toulouse le 14 avril 1814. Mais l’abdication de Napoléon le 6 avril avait changé les légitimités politiques et mis fin à 22 ans de guerres quasi interrompues, Démobilisé par le gouvernement de Louis XVIII, Travot fut maintenu dans son grade et conserva son traitement. Il sollicita "la croix de Saint-Louis", signe de reconnaissance du nouveau pouvoir, et l’obtint le 27 décembre 1814.

Les principaux lieux où se déroulèrent la vie et la carrière du général Travot,

sur une carte de la fugitive France à 130 départements, début de 1812.

1815-1836 – de la folie à la mythification

Mais quand en mars 1815 Napoléon fit sa vaine tentative pour reprendre le pouvoir, Travot se rallia de nouveau à lui, mésestimant l’absence de chances de réussite de cette entreprise. Envoyé en Vendée pour contrer l’agitation s’y profilant, il y arriva le 15 avril et à la tête de troupes bonapartistes dont "les chasseurs de Vendée" réunissant des fils d’acquéreurs de biens nationaux, il s’opposa aux partisans de la restauration monarchique au cours de combats1 aux Mathes, à l’Aiguillon, à Aizenay, et enfin à Rocheservière le 20 juin, c’est-à-dire deux jours après la défaite de Napoléon à Waterloo.

Le 15 janvier 1816 Travot fut arrêté et passa devant une commission militaire qui après 3 jours d'un procès qualifié "inéquitable"9, prononça une condamnation à mort le 20 mars, pour avoir trahi son ralliement de 1814 et pour ses actions en Vendée. Une peine commuée 7 jours plus tard en 20 ans de détention, qui le fit incarcérer le 10 avril 1816 au fort de Ham, où il sombra dans la folie. Aussi fut-il interné le 21 février 1817 dans une "maison de santé" à Chaillot10. Le 2 janvier 1819, une grâce royale annula la peine. Il fut transféré dans les années 1820 à Montmartre dans une autre "maison de santé", celle du docteur Blanche, qui aura bientôt la réputation d’être le meilleur médecin aliéniste de Paris. C’est là que 18 ans plus tard, le 6 janvier 1836, Travot mourut sans avoir retrouvé la raison.

Estampe de Jean Bruneau, censée représenter le général Travot et qui,

comme ses statues, a peu de chances de lui être ressemblante.

Et ses armoiries de Baron d’Empire, dont le 1er quartier

évoque son principal fait d’armes : la capture de Charette le 23 mars 1796.

Avec Haxo, Travot est le seul acteur des "colonnes infernales" à avoir son nom célébré en Vendée. En 1838 une statue lui fut érigée à la Roche-sur-Yon. Une autre lui fut élevée à Poligny en 1867, et un buste à Cholet en 1840. Ces hommages posthumes ont été complétés par l’inscription de son nom sur l’Arc de Triomphe de l’Etoile à Paris (pilier ouest) tout comme l’est celui de Turreau (pilier est), en reconnaissance pour leurs actions en Vendée ou ailleurs11.

--------------------

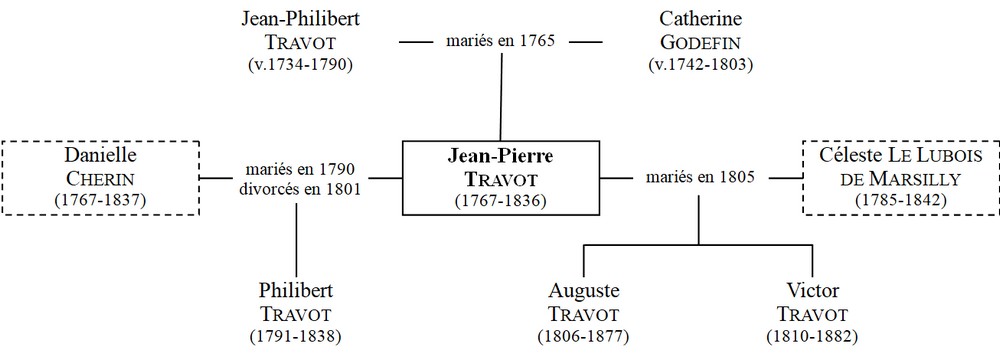

Jean-Pierre TRAVOT – notice généalogique

Jean-Pierre Travot est né à Poligny le 7 janvier 1767 et est mort à Montmartre le 6 janvier 1836. Il est le fils de Jean-Philibert Travot (v.1734-1790), tanneur et corroyeur à Poligny, et de Catherine Godefin (v.1742-1803).

Il se maria deux fois. La première fois en 1790 à Poligny avec Danielle Chérin (1767-1837), dont il eut un fils, Philibert (1791-1838) et dont il divorcera en 1801. En 1805 lors de son second mariage à Nantes avec Céleste Le Lubois de Marsilly (1785-1842), d’une famille fortunée et restée royaliste, il prit pour témoins le préfet de la Loire-Inférieure et le commandant de la 12e division militaire, deux preuves de notabilité. Cette seconde union accrut considérablement le confortable patrimoine qu’il venait de se constituer grâce à ses actions de répression en Vendée. Il en eut deux autres fils : Auguste (1806-1877) et Victor (1810-1882).

------------------------------

Notes, sources et références…

(sauf mentions contraires, illustrations et texte sont dus à M. Mignet)

1 En dehors de quelques opuscules hagiographiques du XIXe siècle, la bibliographie sur le général Travot se limite au Le brave et vertueux général Travot : 1767-1836, de Yannick Guillou, Édhisto, 2018, 407 p., dont le titre est une citation tirée du Testament de Napoléon Bonaparte, 1826, p. 11. Les autres sources proviennent essentiellement des Archives militaires de la guerre de Vendée conservées au Service historique de la Défense (SHD) à Vincennes, série B5 et surtout composées de correspondances des troupes républicaines, ainsi que le dossier personnel de Jean-Pierre Travot (7Yd 398/1). Pour la partie concernant plus particulièrement le temps des "colonnes infernales", voir Turreau (Louis-Marie), Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de la Vendée, 1795, 244 p., Savary (Jean Julien), Les Guerres des Vendéens et des Chouans contre la République française, vol. 2, 1824, 511 p. et Chassin (Charles-Louis), La Vendée Patriote, vol. 4, 1895, 699 p.

2 Kapitulationspunkte von Mayence, Art. 2 (Privilegierte Mainzer Zeitung, Nr. 1 vom 29. Juli 1793).

3 Lucas Championnière (P.-S.), Mémoires de la Guerre de Vendée (1793-1796), 1798, p. 41-51.

4 Kléber (Jean-Baptiste), Mémoires politiques et militaires : Vendée, 1793-1794, éd. Tallandier, 1989, p. 77-153.

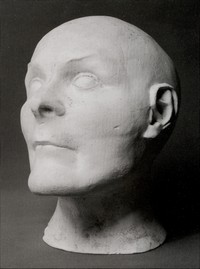

5  La notoriété de Travot doit beaucoup à celle de Charette dont on a une représentation fiable grâce à son masque mortuaire. Masque à partir duquel Jules Michelet (1798-1874), l’historien hagiographe officiel de la Révolution française, a fait un étonnant portrait de ce dernier...

La notoriété de Travot doit beaucoup à celle de Charette dont on a une représentation fiable grâce à son masque mortuaire. Masque à partir duquel Jules Michelet (1798-1874), l’historien hagiographe officiel de la Révolution française, a fait un étonnant portrait de ce dernier...

"On sent là, une race à part, fort heureusement éteinte, comme plusieurs races sauvages. À regarder par derrière la boîte osseuse, c'est une forte tête de chat. Il y a une bestialité furieuse, qui est de l'espèce féline. Le front est large, bas. Le masque est d'une laideur vigoureuse, scélérate, militaire, à troubler toutes les femmes. L'œil arrondi, enfoncé pour d'autant mieux darder l'éclair de fureur et de paillardise. Le nez est le plus audacieux, le plus aventureux, le plus chimérique qui fut et sera jamais. Le tout effraye, surtout par une légèreté incroyable, et pourtant pleine de ruse, mais jetant la vie au vent, la sienne et celle des autres" (Histoire de la Révolution française, éd. 1853, t. 6, p. 87-88, note).

6 Travot, lettre du 19 janvier 1796 / 29 nivôse an IV et lettre du 21 janvier 1796 / 1er pluviôse an IV (Arch. dép. de la Vendée : SHD B 5/34-39 et SHD B 5/34-44). L’interception du convoi de pain évoquée par Travot dans sa lettre du 19 janvier 1796, eut lieu près de "Pont-Martin" du Poiré, et est connue sous le nom de "combat de la Grande Roulière". Elle est rapportée de façon détaillée par Pierre-François Remaud aux pages 215-216 de son manuscrit inédit rédigé en 1796-1797 et qu’il a laissé avec pour titre : "Guerre de la Vendée".

7 Procès-verbaux d’adjudications des biens nationaux (Arch. dép. de la Vendée : 1 Q...).

8 Réplique de Napoléon au conseiller d’État Théophile Berlier qui voyait dans la création de décorations une sorte de création d’une nouvelle aristocratie allant contre le principe d’égalité de l’article 1 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Lequel Théophile Berlier accepta d'être fait commandeur de la Légion d'honneur dès le 14 juin 1804, et de recevoir le titre de comte de l'Empire le 26 avril 1808.

9 Sans remonter à la justice fictive des tribunaux révolutionnaires, les commissions militaires qui avaient eu lieu douze ans plus tôt, telle celle de Bressuire en janvier 1804, n’accordaient alors à leurs prévenus ni la comparution de témoins, ni le soutien d’avocats civils, ni la possibilité de faire appel, et leurs condamnations à mort y étaient exécutées dès le lendemain matin. Par comparaison ce ne fut pas le cas pour Travot qui, malgré les "iniquités" de son procès, a pu bénéficier en 1816 à la fois de son statut social de nouveau notable, de ses relations, et du retour d’un Etat de droit qui avait été mis entre parenthèses après mars 1793.

10 C’est au moins dès 1816 lors de son procès, que des signes du dérèglement mental de Travot s’étaient manifestés. Leur évolution irréversible se suit dans son dossier personnel au SHD (7Yd 398/1), Ainsi en 1818 Travot ne reconnait ni ne se souvient du général Lamarque, son supérieur en Vendée en 1815, lorsque de retour de son court exil celui-ci vient le visiter. De même quand ce sont ses propres enfants...

11 Peu d’acteurs des "colonnes infernales" furent inquiétés pour leurs actions "humanitaires" visant à exterminer la population de la Vendée en tant que telle, qu'ils aient été exécutants ou qu’ils aient été donneurs d’ordres. Le plus connu est Turreau qui, arrêté fin septembre 1794 refusa de bénéficier de l’amnistie d’octobre 1795, tenant à être innocenté et réhabilité n’ayant fait "qu’exécuter les ordres donnés et appliquer les lois du moment" (Mémoires pour servir à l’histoire de la Vendée, 30 messidor an 3 / 18 juillet 1795). Ce qui lui fut reconnu en décembre suivant par le tribunal chargé de le juger. De même en fut-il pour Travot et autres alter ego qui, en exécutant banalement et "en bons citoyens", tout ce qui pouvait leur être ordonné par leurs "autorités" politiques du moment, avaient en massacrant systématiquement le sentiment de n’appliquer que des mesures de salubrité publique devant leur mériter la reconnaissance de la nation.

avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur

◄ page précédente : la Métairie Haut ▲ page suivante : la Micherie ►