Chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle (quartier de la)

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

L'origine quasi légendaire de la chapelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle

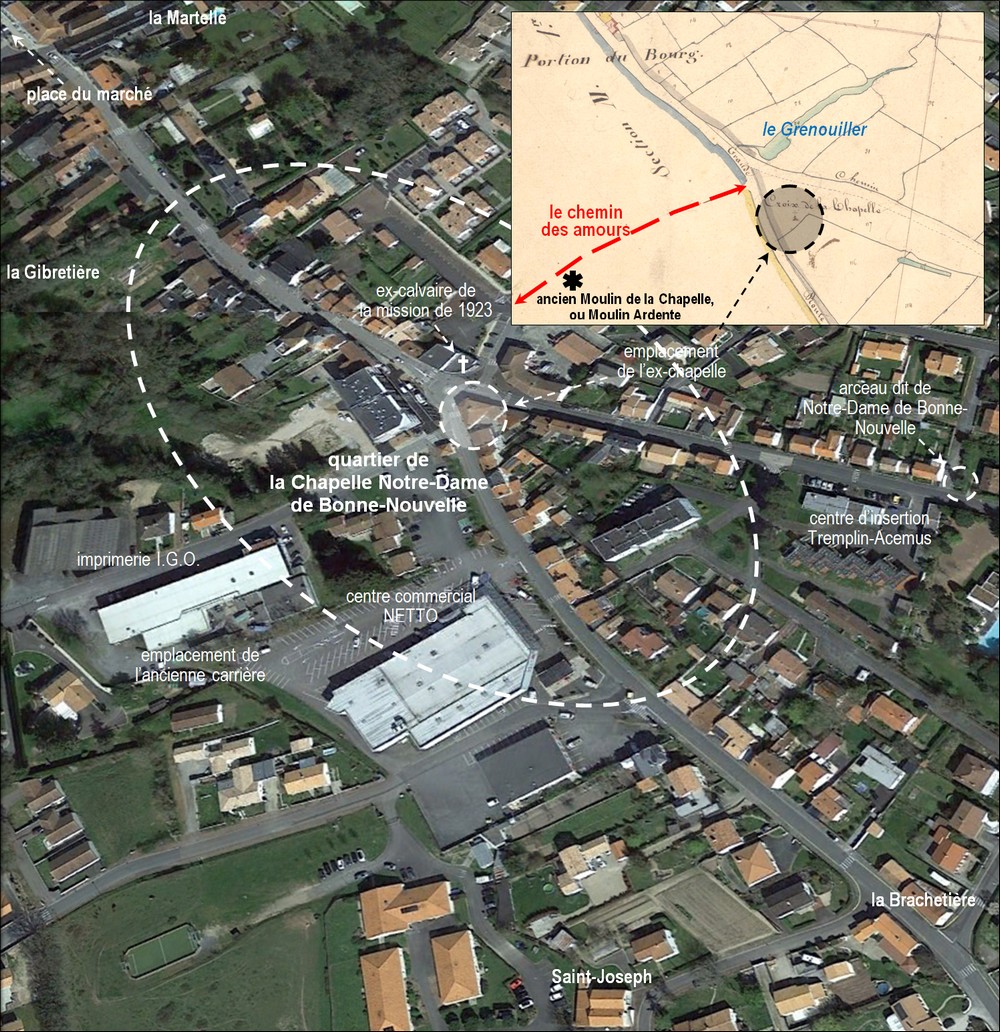

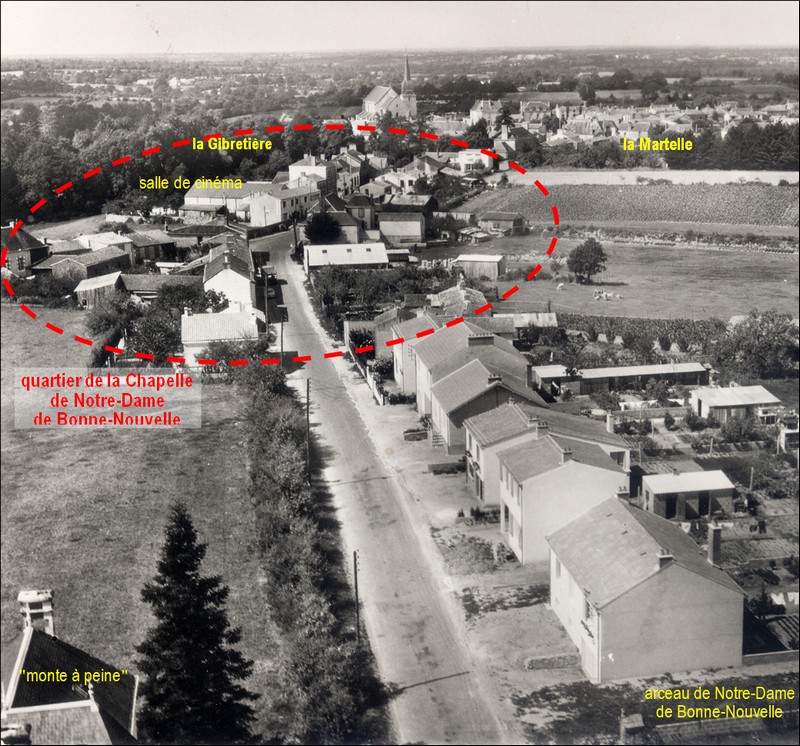

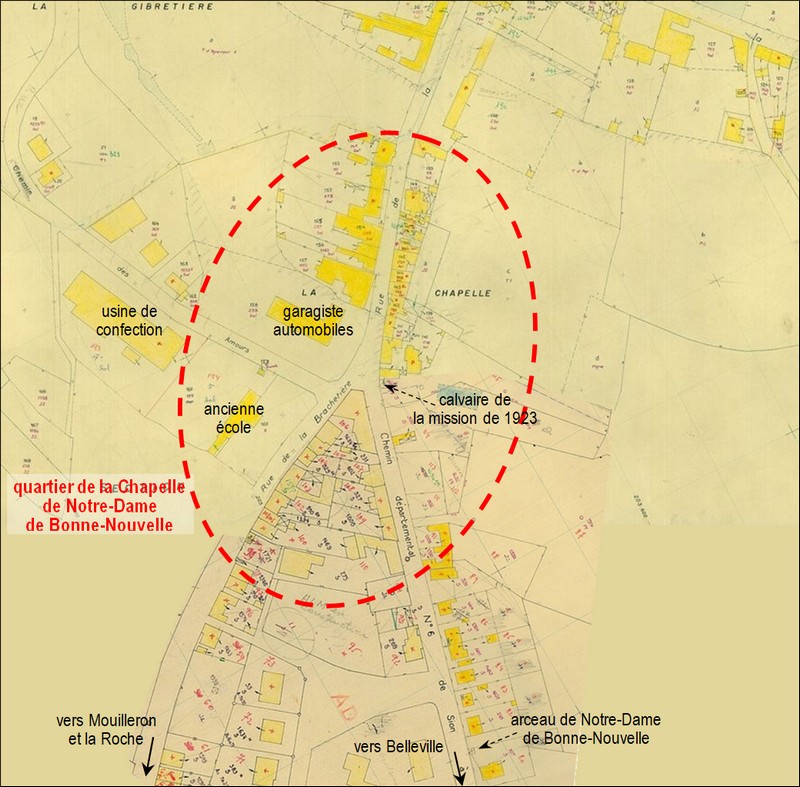

Le "quartier de la Chapelle" (sous-entendu : "Notre-Dame de Bonne Nouvelle") n’existe que depuis la 2e moitié du XIXe siècle. Il est situé à la sortie est du centre-bourg du Poiré qui, au sens strict était considéré se limiter aux maisons environnant l’église et la place centrale, et à celles leur succédant immédiatement.

Le "quartier de la Chapelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle",

sur une vue aérienne du 29 mars 2021 (environ : 450 x 465 m) ;

et, sur le cadastre de 1836 (section C, 1re feuille),

la croix érigée à l’emplacement de cette ancienne chapelle.

Il tenait son nom de l’ancienne "chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle", qui s’élevait à l’embranchement des routes allant l’une vers Belleville et l’autre vers Mouilleron puis la Roche. Le seul reste que l’on en a est un bénitier en granit, encastré à l’intérieur du clocher et portant la date de 1746, qui serait celle de sa construction. Cela correspond à une tradition locale, confinant à la légende et rapportée par la Chronique paroissiale du Poiré et par la Chronique paroissiale de Saligny :

"Une mère avait un fils unique qui était parti à la guerre et dont elle n’avait plus de nouvelles depuis des années. Craignant le pire, elle décida un jour de partir à sa recherche. Alors qu’au cours de cette quête aux résultats improbables elle arrivait au bourg du Poiré, un messager vint lui annoncer que son fils était de retour et venait à sa rencontre. Ils se retrouvèrent bientôt, près du village du Recrédy de Saligny, et en reconnaissance la dame, qui possédait une grande fortune, fit édifier deux chapelles : l’une où elle avait appris la nouvelle du retour de son fils, et ce fut la chapelle dédiée à Notre-Dame de la Bonne-Nouvelle, à l’entrée du bourg du Poiré, et l’autre où elle le revit enfin, et ce fut la chapelle dédiée à Notre-Dame de la Bonne-Rencontre, au Recrédy de Saligny"1.

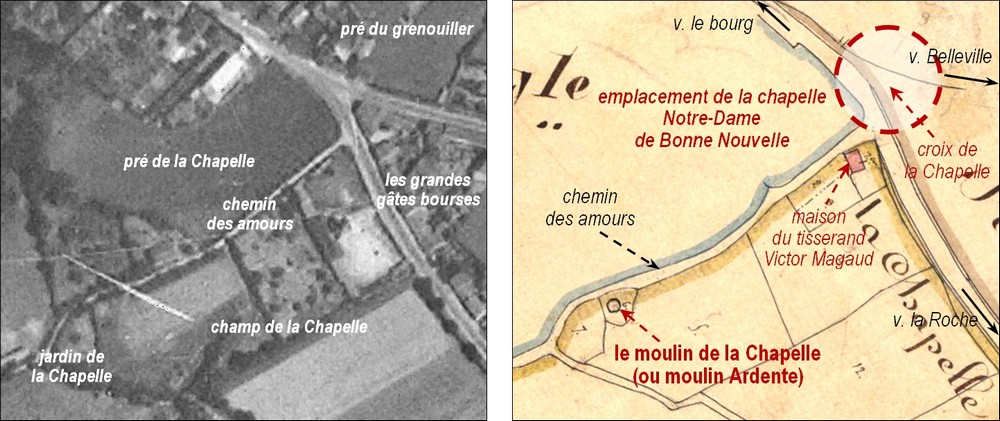

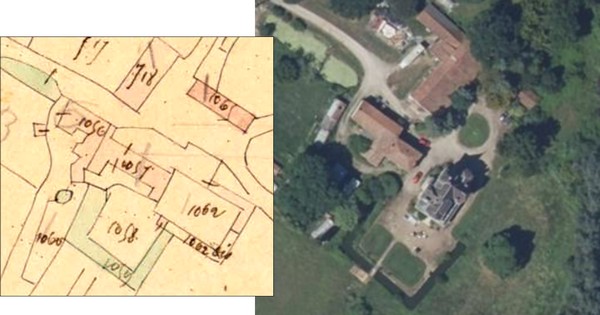

Les environs de l'emplacement de "la chapelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle"

sur le cadastre de 1836 (section G, 1re feuille) et une vue aérienne vers 1950

(environ : 231 x 200 m).

C’était près de cette chapelle que, depuis des temps immémoriaux avait lieu autrefois le "préveil"2 du Poiré. Chaque 8 septembre, des forains y venaient de loin, et c’était aussi un lieu qui favorisait les rencontres, d’où selon certains, le nom de "chemin des amours" donné au chemin voisin3. Le long de celui-ci se trouvait, tout proche, un moulin à vent qui fut détruit en 1866, et qui était appelé le "moulin de la Chapelle" ou le "moulin Ardente"4.

Sous la Révolution, les troupes républicaines ravageant la région ruinèrent cette chapelle qui ne fut pas relevée ; et en 1826, ses pierres servirent avec celle de l’ancienne "église Saint-Michel" ruinée elle aussi par les mêmes, pour la construction du nouveau clocher. Comme le montre le cadastre de 1836 du Poiré, une croix ou calvaire aujourd’hui disparu fut érigée sur son emplacement, et on n’y voit, toute proche, qu’une seule maison, celle du tisserand Victor Magaud.

--------------------

La création du quartier au milieu du XIXe siècle

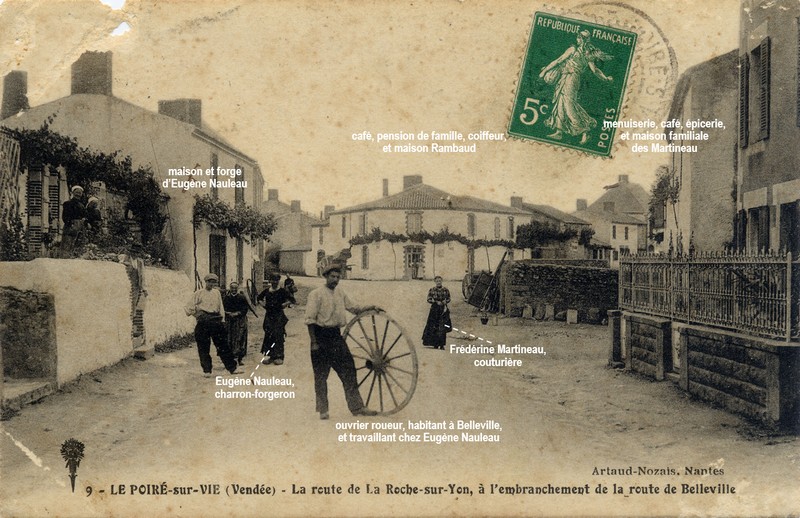

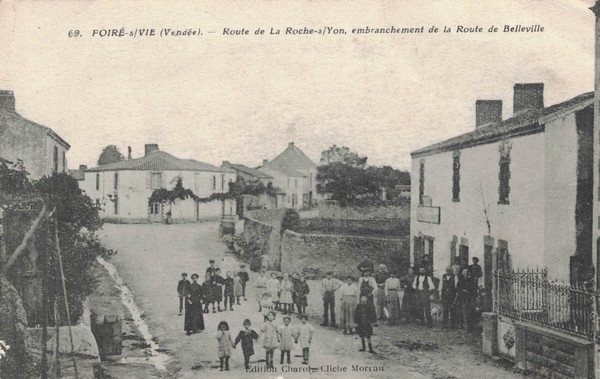

Les années passèrent et d’autres maisons furent construites, créant un nouveau quartier représenté sur différentes cartes postales du début du XXe siècle, avec certains de ses habitants.

Ainsi reconnaît-on trois personnages sur celle ci-dessous. Celui se trouvant au centre était un "ouvrier roueur" (ainsi que l’on disait alors), habitant à Belleville, et travaillant chez Eugène Nauleau, charron-forgeron. On voit celui-ci au second plan, avec son béret sur la tête et son long tablier en cuir lui descendant presque jusqu’aux chevilles ; il habitait la maison située à gauche. Toujours au second plan, mais de l’autre côté : Frédérine Martineau, couturière.

Le "quartier de la Chapelle" aux alentours de 1911,

avec, devant leurs maisons ou ateliers,

quelques-uns de ses habitants prenant la pose.

Frédérine Martineau (1885-1945), était née dans "le quartier de la Chapelle", dans la maison se trouvant à droite sur la carte postale. Elle était l’aînée des enfants de Frédéric Martineau qui y était menuisier, et qui était aussi chantre : une tradition familiale que continua le troisième et dernier de ses fils, Lucien (1899-1966). Les trois frères de Frédérine devinrent tous menuisiers (mais le second mourra à la guerre, en 1918). Pour vivre, la famille exerçait aussi d’autres métiers, tenant une épicerie qui (comme on le devine sur une autre carte postale) dépendait de la société nantaise à succursales multiples, "les Docks de l’Ouest". Elle tenait aussi un café, ainsi que l’indique la branche de houx accrochée à la façade de la maison. Ceci à une époque où les cafés étaient tout aussi nombreux que les épiceries, tant dans le bourg du Poiré que dans ses villages. Frédérine Martineau fut correspondante de guerre en 1914-1918, et il en est resté un abondant courrier dont héritèrent ses neveux et nièces. Contrairement à son voisin d’en face, Eugène Nauleau, elle ne courut pas le monde, mais vécut sa vie durant dans sa maison familiale et natale où elle mourut en 1945, à 60 ans5.

Comme le montrent les différentes cartes postales de cette époque, les constructions avaient alors des caractéristiques architecturales liées au terroir local, en particulier pour ce qui est des matériaux utilisés. Elles ne les perdront progressivement que dans les décennies suivantes. Les ouvertures de la petite maison basse à gauche et de celle au centre de la vue ont des encadrements en brique, ce qui ne s’est généralisé qu’à partir des années 1890. Précédemment, ces entourages étaient en granit qui, lorsqu’il était taillé, provenait habituellement des Lucs : ainsi pour la maison Nauleau, et le rez-de-chaussée de la maison des Martineau. Au fond à droite, une maison a un toit d’ardoise. Ce type de couvertures était plus onéreux mais présentait l’avantage d’avoir une durée de vie trois fois plus longue que celle des couvertures en tuile. Il n’était devenu plus fréquent qu’avec l’arrivée du chemin de fer ; il était aussi parfois choisi pour des raisons ostentatoires.

Deux autres vues du "quartier de la Chapelle", au début des années 1920.

Sur celle du bas, en direction du bourg,

l’ouvrier roueur s’appuie cette fois-ci sur une roue de taille normale,

et en arrière-plan, les arbres du parc de "la Gibretière"

marquent la séparation entre le "quartier de la Chapelle" et le bourg du Poiré au sens strict.

Autre caractéristique de l’époque : l’omniprésence des treilles, surtout sur les façades tournées vers le soleil. Ainsi pour la maison se trouvant au centre de la vue, et qui a de plus une branche de houx accrochée sur sa façade. C’était un café qui faisait aussi pension de famille et était tenu par le sabotier Jacques Rambaud. Son fils, Alphonse, y exerçait son métier de coiffeur, tandis que sa fille, Alphonsine, couturière, allait travailler chez les uns et chez les autres. La présence d’un café en cet endroit s’est perpétuée (avec interruptions) jusqu’au début des années 2020, pour devenir ensuite une librairie.

Ici et là, se voient des charrettes de différentes sortes attendant d’être réparées par Eugène Nauleau, qui se présentait aussi comme "carrossier". Enfin, à droite de Frédérine Martineau, un mur interrompt la suite des maisons : il entourait un pré qui était dans la continuité de la mare dite "le Grenouiller" située de l’autre côté de la rue (cf. plan cadastral), et non construit en raison de son humidité et d’inondations éventuelles.

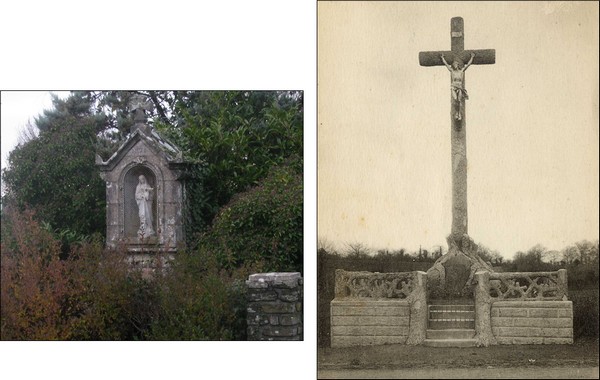

Un peu plus loin le long de la route de Belleville, M. Chaillou fit réaliser en 1891, un petit oratoire, ou "arceau"6 abritant une statue de Notre-Dame du Sacré-Cœur, possible rappel ténu de "Notre-Dame de Bonne Nouvelle".

En 1923, le "souvenir de la mission"7 fut l’érection d’un calvaire près du carrefour même qui avait vu disparaître les derniers restes de l’ancienne chapelle un siècle plus tôt. Ce calvaire de 7 mètres de haut, en béton armé imitant l’écorce des troncs d’arbre, avait été fabriqué par l’entreprise Privat de Belleville, et fut entouré d’une petite clôture dans le même style8. Pour des raisons d’aménagements de voierie, il fut déplacé au début des années 1980 en bordure de la petite gite dominant la retenue d’eau du "moulin à Elise".

L’arceau réalisé en 1891, et dit souvent un siècle plus tard :

"de Notre-Dame de Bonne Nouvelle" ;

et le calvaire "souvenir de la mission" de 1923, peu après son érection.

--------------------

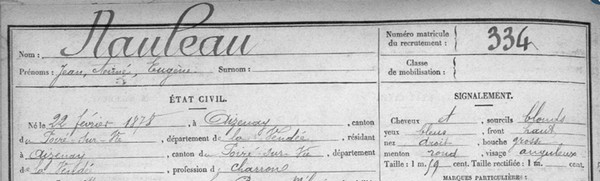

Les tribulations d’Eugène Nauleau en Chine et en Indochine

Eugène Nauleau (1878-1949), était né à "la Boule du bois", près de la forêt d’Aizenay où sa famille avait exercé le métier de charbonnier. En 1898 il décida de s’engager dans l’armée. Après six mois de formation en France, il fut intégré au 10e Régiment d’Infanterie Coloniale (10e R.I.C.) et envoyé en Extrême-Orient. On suit son voyage et son séjour au fil de lettres qu’il envoya à sa famille : il embarqua à Toulon sur le Chodoc, navire de la Cie des Chargeurs réunis, puis, via Bône, Suez, Djibouti, Colombo, Singapour, il arriva un mois et quelques jours plus tard au Tonkin. Au cours de son séjour à Hanoï, il alla avec deux de ses camarades vendéens saluer son compatriote d’Aizenay, Pierre-Marie Gendreau (1850-1935), vicaire apostolique (évêque) du Tonkin occidental9.

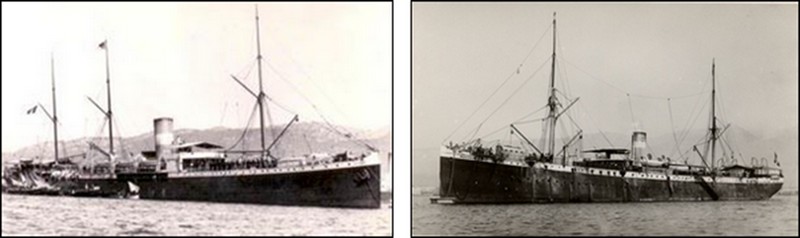

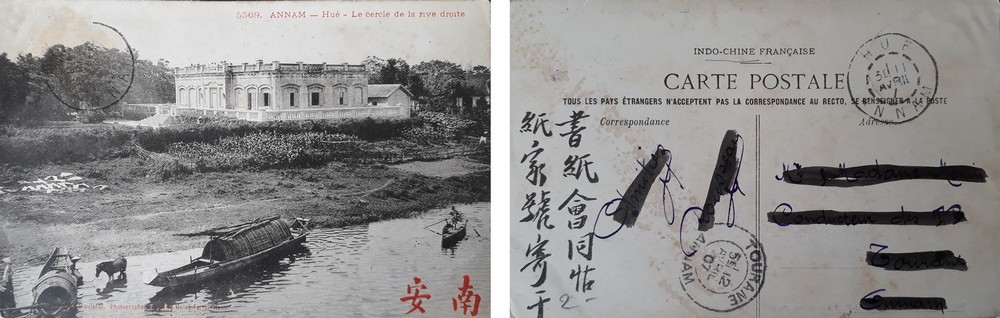

Durant l’été 1900, il partit en Chine avec son régiment qui y était envoyé pour y conforter l’influence des pays occidentaux à l’occasion de la "Révolte des boxers" (Yìhétuán Qiyi), et pour faire lever le siège du quartier des légations à Pékin. Cependant lui-même et son régiment restèrent à proximité de Tientsin (Tiānjīn) où ils avaient débarqué10. De retour en Indochine, il resta durant 8 mois près de Hué, où, racontera-t-il plus tard, il eut l’occasion de "monter la garde auprès du tombeau de Tu Duc empereur d’Annam". Les mois suivants le virent partir vers le Siam sous le commandement du colonel Marchand qui avait été rendu célèbre en 1898-1899 par l’affaire de Fachoda, sur le Nil. Enfin, début septembre 1902, il embarqua pour la France sur le Cachar, navire de la Cie Nationale de Navigation, mais il n’arriva à Toulon qu’au début du mois de novembre, étant resté échoué durant trois semaines sur un banc de corail près de Singapour11.

Le Chodoc, (à gauche) et le Cachar (à droite) les navires grâce auxquels

Eugène Nauleau alla au Tonkin en 1898 et en revint en 1902.

Le premier fit naufrage en juin 1905 sur des rochers du cap Gardafui, à la corne de l’Afrique ;

le second eut une carrière plus longue (1886-1914) et moins mouvementée,

malgré son échouage près de Singapour en octobre 1902.

En 1903, Eugène Nauleau vint s’installer comme charron-forgeron dans le bourg du Poiré, d’abord route de la Genétouze, puis en 1908 "quartier de la Chapelle", dans la maison à gauche sur la carte postale de 1911. C’est là qu’il mourra en 1949, à l’âge de 71 ans. Son entreprise lui a perduré grâce à un de ses gendres, Philémon Piffeteau, puis grâce au gendre de celui-ci, Yves Buton, puis à la génération suivante grâce aux fils de ce dernier, Yves et Roland. Pour s’agrandir, elle s’était aussi ensuite installée le long du "chemin des amours", où on ferrait les roues, puis près du "moulin Guérin". En 2020, l’entreprise portait le nom de "Buton Industries" et était toujours dirigée par Roland Buton, arrière-petit-fils d’Eugène Nauleau11.

Souvenir du séjour d’Eugène Nauleau à Hué, alors capitale de l’empereur Tu Duc,

une carte postale montrant que, concurremment avec le français,

la langue utilisée alors par les administrations locales y était le chinois traditionnel (d'avant 1956).

La transcription12 du verso en chinois moderne donne :

纸 家 号 奇 于 书 纸 会 同 怙

(soit en pinyin : Zhǐ jiā hào ji yú shū zhǐ huì tóng hù).

--------------------

Un quartier aux mutations importantes

Le "quartier de la Chapelle", dans la première moitié du XXe siècle, avait vu s’installer des artisans (menuisier, forgeron, garagiste, coiffeurs, maçons…), des commerçants (cafetiers, épicier, boulanger, modiste, négociant en grain et engrais…). Il a même eu durant environ 25 ans et jusqu’en 1972, une salle de cinéma, qui céda ensuite sa place à une usine de confection.

Le "quartier de la Chapelle" sur une carte postale autour de 1960 (éditions la Pie).

Le "quartier de la Chapelle" sur le plan cadastral de 1975 (sections AD et AE)13.

Etant situé dans la direction de la Roche, c’est surtout à partir de lui que s’est faite l’extension du bourg, surtout de 1975 à 2018, période qui a vu la population communale passer de 3800 à 8500 habitants.

Cela s’est traduit par l’essor de lotissements pavillonnaires que le manque de disponibilités foncières avait longtemps bloqué. Et après une période de déclin il a accueilli au début des années 2020 de nouvelles activités, principalement tertiaires : banque, commerces paramédicaux ; librairie… On peut y voir un glissement de certaines fonctions qui se trouvaient précédemment dans le centre-bourg.

En avril 2021, vues du "quartier de la Chapelle de Notre-Dame de Bonne Nouvelle",

montrant quelques-uns des changements qu’il a connus en un siècle.

--------------------

Notes, sources et références...

(sauf mentions contraires, illustrations et texte sont dus à M. Mignet)

1 Transcription libre de Boutin (Hyppolite), Chronique paroissiale du Poiré, 1901, p. 15-16, et Chronique paroissiale de Saligny, 1901, p. 414-415. Cette dernière chronique ajoute : "Il paraîtrait que la dame dont il est question dans cette légende aurait été de la famille de Montaudoüin, laquelle aurait possédé le Recrédy, ainsi que de nombreuses propriétés, dans les paroisses de Saligny, de Saint-Denis-la-Chevasse et de la Rabatelière". Cette famille, originaire de la région parisienne, était venue au début du XVIIe siècle s’installer à Nantes où elle fit fortune dans la traite négrière "atlantique" (qui se faisait alors concurremment avec la traite négrière intra-africaine dite "interne", et la traite orientale dite "arabo-musulmane"). En 1720, elle avait acheté le château de la Rabatelière.

Le Recrédy de Saligny, où se trouvait l’ancienne chapelle Notre-Dame de la Bonne-Rencontre,

détruite au cours de la Révolution et dont il ne restait rien deux cents ans plus tard.

(cadastre de 1837 de Saligny, et vue aérienne du 28 mai 2022 - environ 120 x 110 m).

2 Cf. le Glossaire étymologique et historique des patois et des parlers de l'Anjou, de Verrier (Anatole-Joseph) et Onillon (René), 1908, t.1, p. 450 (pour "grigne") et t.2, p. 152-153 (pour "préveil"). Contrairement à ce qui est souvent admis, ou ici suggéré, un "préveil" ne correspondait pas automatiquement à la fête patronale d’une paroisse. Ainsi, alors que le patron du Poiré était saint Pierre, c’était le 8 septembre, jour de la nativité de la Vierge (puis, plus tard, chaque premier dimanche de ce mois), que le "préveil" avait lieu au Poiré ; une date qu’il faudrait peut-être mettre en relation avec le nom de la chapelle près de laquelle ce "préveil" se tenait alors.

3 Cadastre de 1836 du Poiré, section G, 1re feuille (Arch. dép. de la Vendée : 3 P 128).

4 Cf. de Vincent (Eugène-Marie) : les Moulins du Poiré-sur-Vie, 2012, 42 p., une étude exhaustive mais inédite, s’appuyant sur la carte de Cassini, les documents cadastraux, les actes notariés, les registres d’impositions, ainsi que sur des relevés systématiques sur le terrain. En 1836, le "moulin de la Chapelle" est signalé appartenant par tiers à Jean Beignon, de "l’Aumère", à Jean Laurent et aux héritiers de Louis Laurent du "Petit-Plessis" ; en 1852, il appartenait à un Jean Laurent et à un Louis Laurent du "Plessis".

5 Les informations sur Frédérine Martineau, proviennent d’un de ses neveux et d’une de ses petites-nièces.

6 Ces petits oratoires, élevés ici et là sont fréquents dans le Haut-Bocage (cantons de Mortagne, les Herbiers…) où ils sont communément appelés "arceaux", mais ils sont rares sur le Poiré et ses alentours. On en rencontrait cependant au moins trois autres sur la commune : un, désormais disparu, dans le "quartier du Sacré-Cœur", un à "la Marinière" (1934), et un autre à "l’Orbreteau" (1986).

7 Sur les "missions", temps forts de prière, de recueillement et de réjouissance pour une paroisse, voir la notice sur le village de "l’Aumère", qui après cette mission de 1923, fut en 1926 le lieu où fut érigé le calvaire du "souvenir du retour de mission" de 1926.

8 L’entreprise Privat, qui venait d’être créée en 1919 à Belleville, fut à l’origine de nombreux calvaires dans le même style tel que, aussi au Poiré, à "l’Aumère" (1926)…

9 C’est en 1873 que Pierre-Marie Gendreau partit comme missionnaire pour le Tonkin, c’est-à-dire dix ans avant que la France vînt s’y installer. Dans les années 1880, cette colonisation fut l’œuvre de Jules Ferry, un des politiciens majeurs de la IIIe République, et qui était intimement convaincu que "les races supérieures ont un droit vis à vis des races inférieures parce qu'il y a un devoir pour elles […] de civiliser les races inférieures" (Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés, 28 juillet 1885, p. 1659 à 1672). Principal représentant du groupe parlementaire "la Gauche républicaine" et Président de la République de 1879 à 1887, il ajoutait à cela des arguments géostratégiques, et de recherche de bénéfices économiques et financiers. La colonisation de l’Indochine est en effet connue pour avoir notoirement enrichi les milieux politiques et affairistes républicains français d’alors ; et ce n’est pas forcément un hasard si l’adresse du photo-éditeur Pierre-Marie Dieulefils (1862-1937), à qui est due la carte postale de Hué qui suit, est le "58, rue Jules-Ferry, à Hanoï".

Quant aux rapports entre politiques coloniales et activités missionnaires, voir les travaux de Claude Prudhomme, en particulier : Missions Chrétiennes et colonisation, 2004, 172 p., qui remettent en cause l’idée, souvent acceptée sans discussion en France, que les missions chrétiennes et la colonisation auraient constitué deux faces d'un même processus de domination occidentale. On voit pourtant mal pourquoi l’Église catholique, en tant que telle, aurait prêté la main à des politiques coloniales faites par des États qui, les uns étaient anticléricaux (telle la France), et les autres étaient protestants (telles la Grande-Bretagne, l’Allemagne ou les Pays-Bas). Au Tonkin, la tendance "pro-indigéniste" (dirait-on en 2020) de la politique de l’Église se trouve confirmée dans le Testament spirituel de Mgr Gendreau, écrit par celui-ci en 1923, mais elle entraînait une opposition de l’administration coloniale républicaine française, qui craignait qu’elle portât atteinte à son autorité.

10 En 2020, si cette expédition antichinoise d’août 1900 était quasiment oubliée en France, n’apparaissant qu’à peine dans les manuels scolaires, on constatait qu’il n’en était pas de même en Chine. Ainsi dans les livres d’histoire (voir, malgré sa traduction difficile, Histoire et Civilisation de Chine, de Zhang Yingpin, éditions du Comité central du Parti communiste chinois en 2006, en particulier les pages 198-199 : "le Mouvement des Yihetuan et l’Agression menée par les Forces coalisées des Huit Puissances"), ou encore par les photos et documents évoquant ces événements, exposés dans certains musées chinois, par exemple (tout au moins en avril 2012) dans ceux du Palais d’Été à Pékin

11 Les archives de la famille d’Eugène Nauleau ont été principalement conservées par une de ses petites-filles, Annick Bonnenfant, vivant en 2020 à la Rochelle, dont une lettre qu’il envoya de Hué, le 28 février 1901. Cependant l’essentiel de ce que l’on connaît de ses années en Extrême-Orient provient d’entretiens qu’il eut peu d’années avant sa mort, avec un de ses gendres, Joseph Bonnenfant, qui fut fondateur en septembre 1944 du journal la Vendée libre, organe du Comité départemental de la Libération de la Vendée, et qui avait été auparavant journaliste à Ouest Eclair puis après à Ouest-France. Probablement dans ce dernier journal, ces entretiens donnèrent lieu, à un article intitulé : "J’ai monté la garde auprès du tombeau de Tu Duc, empereur d’Annam, nous déclare Eugène Nauleau, ancien charron au Poiré-sur-Vie", article qui renseigne sur les petits et grands événements émaillant son voyage : sur les enfants qui, à Colombo, demandaient aux passagers dans un baragouin de français de leur lancer des pièces, et plongeaient pour les attraper ; lors du retour, sur l’évacuation par des remorqueurs des passagers du Cachar échoué près de Singapour, tandis que les militaires restaient à bord durant ces trois semaines ; sur la durée des étapes du voyage : 6 jours de Toulon à Suez, 10 jours de Suez à Colombo, 9 jours de Colombo à Singapour…

Pour plus de détails sur les pérégrinations d’Eugène Nauleau en Extrême-Orient (puis durant la guerre 1914-1918), on pourra aussi se reporter à sa fiche matriculaire, dont la longueur sort de l’ordinaire.

En-tête de la fiche matriculaire d’Eugène Nauleau.

12 Quant à la signification du texte, il semble que ce ne soit qu’une communication anodine faite d’un bureau administratif à un autre. On remarque par ailleurs que, depuis 2010, un certain nombre de jeunes du Poiré se sont lancés dans l’étude du chinois, un choix d’option scolaire des plus pertinents.

13 Cadastre de 1975 du Poiré, sections AD et AE (Arch. dép. de la Vendée : 2313 W 178-65).

avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur

◄ page précédente : le Champ d'avant Haut ▲ page suivante : la Chauchetière ►