aux origines de Montaigu (avant l’an 1000)

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

L'existence de Montaigu en tant que tel – avec son château et sa ville – n’est pas attestée avant la toute fin du Haut Moyen Âge, que l’on fait traditionnellement se terminer avant l’an 1000, à l’époque où Hugues Capet devient, en 987, "roi des Francs" (et non "roi de France"). Des indices ténus font penser que c’est au IXe ou au Xe siècle, devant l'insécurité que faisaient peser les incursions normandes et avec le développement du système féodal, que le site relativement escarpé de l'actuel château fut choisi pour être fortifié, et qu’une nouvelle localité s'établit sous sa protection. Elle prit le pas sur sa voisine Durivum (ou Durinum), l'actuel bourg de Saint-Georges-de-Montaigu, qui, au vu de quelques témoignages et restes archéologiques, avait eu une importance notable durant la période gallo-romaine.

Environ un siècle et demi avant la création de Montaigu, avait eu lieu à sa proximité un événement qui a été rapporté par certains des peu nombreux manuscrits provenant de cette époque.

--------------------

- 843 / 844 : rivalités entre Bretons et Francs près de Montaigu -

C’est à la fin de l’année 843 ou 844 que Bégo (dit aussi Bégon) est mort, à la limite de la Vendée et de la Loire-Atlantique actuelles. Ce qu’on sait se limite à ce qu’en rapporte la Chronique de Nantes, qui porte sur les années 570 à 1049, et qui a dû être rédigée peu après 1050. Les écrits postérieurs évoquant cet événement se basent tous sur elle, et si le texte original a été perdu, il a été reconstitué en 1896, par l’archiviste paléographe René Merlet1, reprenant la Compillation des Cronicques et ystores des Bretons, partie en III livretz rédigée en 1480 par Pierre Le Baud (1458-1505), à partir de diverses sources qui ont depuis disparu2.

--------------------

Bego dans "la Chronique de Nantes"

En 843 Charles le chauve, petit-fils de Charlemagne prit possession de territoires qui plus tard allaient former la France. Il voulut alors contrer Nominoë (v.800-851), roi de Bretagne, qui s’efforçait de faire reconnaître l’indépendance de celle-ci, telle qu’elle était à l’origine, au début du Ve siècle, aux temps du semi-légendaire Conan Mériadec. C’est pour cela qu’il nomma Bego "duc d’Aquitaine", un titre et une charge alors avant tout militaire, afin qu’il aille mettre fin à ces velléités. Un événement que rapporte la Chronique de Nantes....

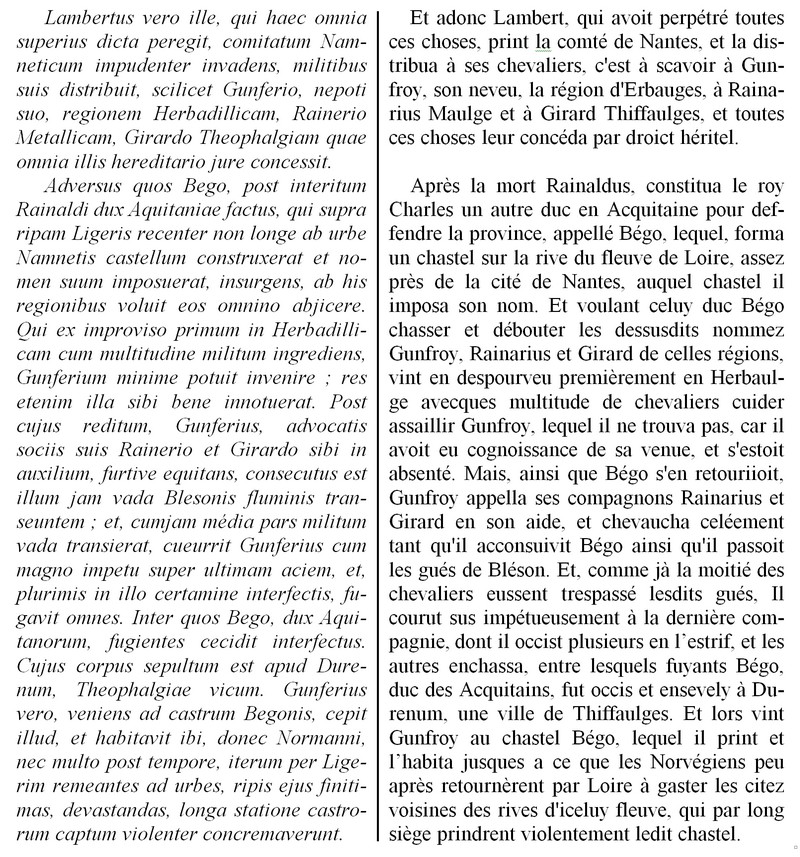

Le passage de la reconstitution par René Merlet de la Chronique de Nantes,

rapportant ce que furent à la fin de l’année 843 (ou 844), la vie et la mort de Bego.

Charles le Chauve avait d’abord envoyé le comte de Poitiers, Renaud, (Rainaldus, † 843), pour ce faire, mais celui-ci fut battu et tué à la bataille de Messac par un allié de Nominoë, Lambert. Après quoi ce dernier prit le comté de Nantes et attribua le pays d’Herbauges à son neveu Geoffroy (Gunfroy), le pays des Mauges à Rénier, et le pays de Tiffauges à Girard.

Charles le Chauve nomma alors à la tête de l’Aquitaine un nouveau duc, Bégo (ou Bégon). Celui-ci se dirigea vers Nantes et fit construire, à proximité de la Loire, un château-fort auquel il donna son nom, mais il ne put affronter ses adversaires qui, avaient été prévenus et s’étaient dérobés. Cependant, alors qu’il prenait le chemin du retour, Bégo fut rattrapé par ceux-ci qui s’étaient rassemblés. Son arrière-garde fut mise en déroute alors qu’elle passait les "gués du Bléson" (ou Blaison), et lui-même fut tué dans cette fuite, et inhumé à Durinum, "une ville [du pays] de Tiffauges". Geoffroy s’empara alors du château de Bégo, mais peu après il en fut chassé par une expédition de Normands venus piller les rives de la Loire et leurs villes.

--------------------

Où Bégo est passé, et où il a trépassé

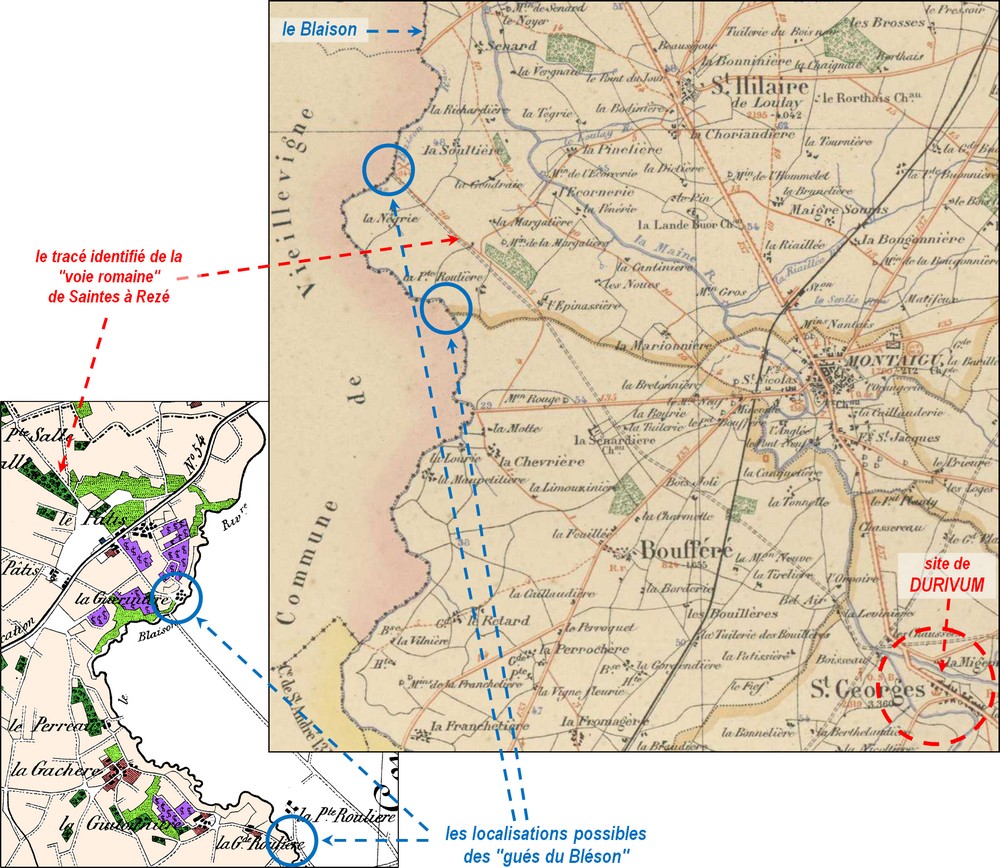

Malgré le peu de détails du récit, les relevés sur le terrain et l’examen attentif du texte permettent de localiser les lieux évoqués et de préciser le contexte local à l’époque. Ainsi, avec une certaine incertitude, le lieu où Bégo fut tué, c’est-à-dire les "gués du Bléson" (ou "du Blaison").

Une première hypothèse les situerait naturellement le long de l’ancienne voie romaine qui joignait Saintes (Mediolanum Santonum) à Rezé (Ratiatum), dont le tracé à été visible dans le paysage jusque dans la seconde moitié du XXe siècle. A l’endroit où elle traversait le Blaison, près de "la Guérinière" de Vieillevigne, se trouve une "planche" faite de longues pierres plates et appelée "pont gallo-romain" par les érudits locaux du XIXe siècle..

Une seconde hypothèse, les situerait dans le bas de "la Guittonnière" de Vieillevigne, face à "la Petite Roulière" de Saint-Hilaire-de-Loulay, endroit où il existe aussi une "planche" du même type, que les mêmes érudits ont en leur temps qualifié de "pont gaulois".

Le caractère exigu de l’un et de l’autre de ces lieux laisse à penser que la "multitude de chevaliers" évoquée par la Chronique de Nantes était toute relative et que les armées de cette époque, particulièrement ici, devaient être constituées d’effectifs assez limités.

Sur la limite entre Vieillevigne et Saint-Hilaire-de-Loulay, en janvier 2016,

les deux lieux ayant pu voir la fin de Bégo, "duc d’Aquitaine" :

- à gauche, en bas de "la Guittonnière" avec la planche dite "pont gaulois",

- à droite, en bas de "la Guérinière" sur le tracé de l’ancienne voie romaine de Saintes à Rezé.

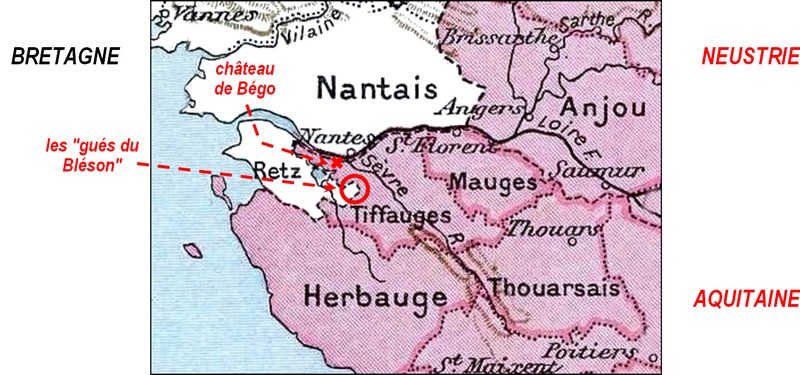

Quant au "château de Bégo", édifié près de Nantes et de la Loire, il a laissé son nom à la commune de "Bouguenais" et à son écart de "Château-Bougon", tandis que "Durenum" (ou "Durivum", ou "Durin") correspond à l’actuel Saint-Georges-de-Montaigu.

Pour les "pays" d’Herbauges, de Tiffauges et des Mauges, il s’agit des "pagi" carolingiens réputés héritiers des circonscriptions administratives de l’empire romain. Cependant leurs limites telles que tracées sur la carte qui suit, présentent un grand degré d’incertitude.

Localisation des "gués du Bléson" sur une carte des "Pays" ("pagi")

à l’époque du traité de Verdun en août 843, avec

- en violet, l’Empire carolingien en cours de démembrement, avec de part et d’autre de la Loire :

au nord le royaume de Neustrie, au sud le royaume d’Aquitaine

(selon Auguste Longnon, Atlas historique de la France depuis César jusqu'à nos jours, 1885).

--------------------

Bégo, témoin du contexte historique local au haut Moyen Âge

La mort de Bégo sur les bords du Blaison, relatée dans la Chronique de Nantes, renvoie à un temps sur lequel les connaissances sont limitées. Au-delà de l’événement lui-même, cette relation apporte indirectement des informations sur cette période qui vit la fin de l’Empire carolingien, partagé en trois en 843 par le traité de Verdun. A cette époque Nominoë, se posant en héritier des "rois de Bretagne", s’opposa à Charles le chauve, "roi de Francie occidentale", et commença une expansion bretonne fluctuante qui, avant de refluer, se prolongea durant près d’un siècle et demi. Y sont aussi confirmées les expéditions des Normands remontant la Loire, pillant et ravageant la région, et étant à l’occasion utilisés comme alliés ou comme mercenaires par les seigneurs locaux.

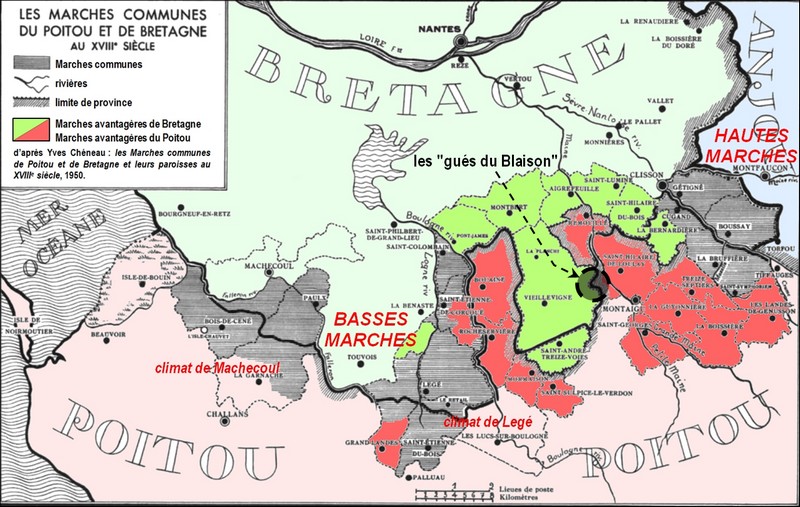

Au sud de la Loire, jusqu’alors considérée comme la limite septentrionale du "royaume d’Aquitaine", cette expansion bretonne s’étendit un temps sur les pays d’Herbauge, de Tiffauges et des Mauges. Les comtes d’Anjou puis ceux du Poitou la firent reculer, donnant naissance autour de l’an Mil aux "Marches séparantes de Bretagne et du Poitou"5... Il se trouve que c’est sur cette zone de marche que fin 844 ou fin 843, Bégo passa de vie à trépas, sur le Blaison, formant la limite entre Vieillevigne et Saint-Hilaire-de-Loulay, entre la Loire-Atlantique et la Vendée et, à quelques détails près, étant depuis plus de mille ans celle de la Bretagne…

Les "Marches communes de Bretagne et du Poitou" à la fin du XVIIIe siècle,

l’île de Bouin en ayant aussi fait partie jusqu’en 1714...

avec la distinction entre les Hautes et les Basses Marches communes,

et les complétant :

les marches "avantagères de Bretagne" et les "marches avantagères du Poitou"

(carte d’après Yves Chéneau6).

--------------------

Notes, sources et références…

(sauf mentions contraires, illustrations et texte sont dus à M. Mignet)

1 René Merlet (1866-1933), sorti en 1891 de l’École nationale des chartes, a aussi fait publier cette même année : Guerres d’indépendance de la Bretagne sous Nominoë et Érispoë, 841-851. Il a laissé son nom à de multiples études et publications sur la cathédrale de Chartres. Pour la mort de Bégo, duc d’Aquitaine, il préfère donner l’année 843 et non l’année 844..

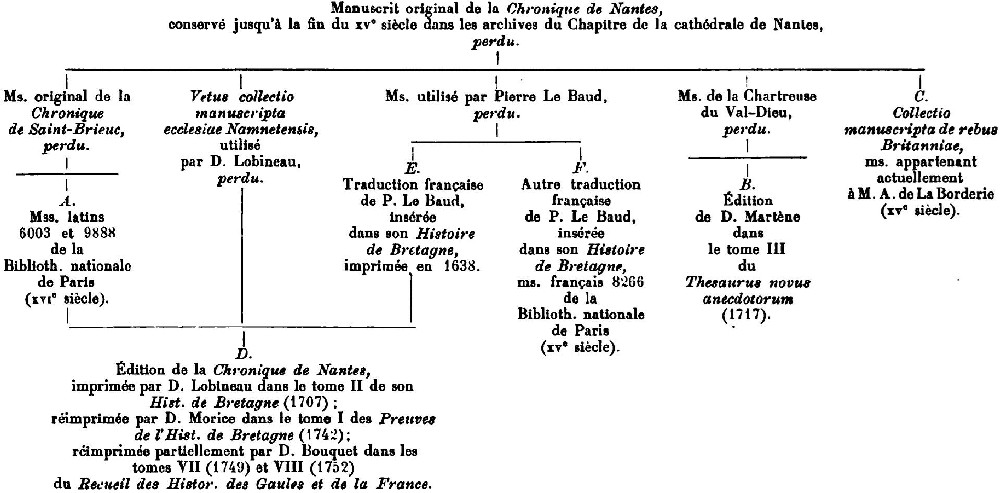

2 Dans la présentation de sa transcription de la Chronique de Nantes, René Merlet établit comme ci-dessous les sources lui ayant permit la reconstituer :

Un manuscrit sur parchemin de cette Compillation des Cronicques et ystores des Bretons, partie en III livretz de Pierre Le Baud est conservée à la Bibliothèque nationale de France (Département des Manuscrits. Français 8266), 395 p.

3 Voir entre autres cartes : de Prévoteau (Raoul) l’Atlas cantonal de la Vendée, 1/50 000, 1887 ; et de Tollenare (Charles de), l’Atlas du département de la Loire-Inférieure, 1/40 000, 1851. Voir aussi le cadastre de 1818 de Saint-Hilaire-de-Loulay, section K-2e, et le cadastre de 1822 de Vieillevigne, section F-1.

4 Longnon (Auguste), Atlas historique de la France depuis César jusqu'à nos jours, 1885.

5 A la fin du XVIIIe siècle on distinguait "les Hautes Marches" à l’est, et "les Basses Marches" à l’ouest, ces dernières étant elles-mêmes composées du "climat de Legé" et du "climat de Machecoul". Elles avaient la particularité d’être une petite région ne faisant partie de fait ni de la Bretagne ni du Poitou, et qui a possédé jusqu’à la Révolution des droits et des "libertés" spécifiques leur donnant une autonomie juridique, administrative et fiscale. En 1789 en tant que telles elles auront aux États généraux leurs propres députés, qu’elles y enverront avec la charge de défendre leurs droits… Mais ce sera en vain : la nuit du 4 août 1789 fera disparaître ces "Marches" à l’origine quasi millénaire et leurs spécificités . Quant aux "marches avantagères", les droits particuliers dont elles bénéficiaient étaient nettement moindres, et juridiquement elles dépendaient les unes de la Bretagne et les autres du Poitou. Pour une étude récente des spécificités des unes et des autres, voir de Brochard (François-Xavier) : "les Marches communes d’entre Bretagne et Poitou au XVIIIe siècle : régime juridique et propriété privée", in Recherches vendéennes n°12, le Miracle économique vendéen, les Pionniers, 2005, p. 279 à 301.

6 Chéneau (Yves), Les Marches communes de Poitou et de Bretagne et leurs paroisses au XVIIIe siècle, 1950, 253 p. Pour une carte plus détaillée et commentée, voir les Marches de Bretagne au Moyen Âge, de René Cintré (1992, p. 9 à 25).

avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur

--------------------

retour à "Histoire de Montaigu"

◄ page précédente : Histoire de Montaigu Haut ▲ page suivante : Des débuts de Montaigu à la guerre de Cent ans (1000-1462) ►