les Tuileries de Lande blanche

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

Un village de "chaumiers" à l'ombre de la Commanderie du Temple de Lande blanche

Depuis toujours et jusqu’en 1850, le village "les Tuileries" faisait partie de la paroisse puis commune du Poiré1 ; à cette dernière date, il sera intégré à celle Belleville. Il était souvent appelé "les Tuileries de Lande blanche", en raison de sa proximité de l’ancienne commanderie templière de "Lande Blanche" avec laquelle il était parfois considéré faire un tout, qui incluait aussi les villages tout proches de "la Grande Croix", "le Champ d’avant", "la Grouillère", voire "la Vignetière" et le village aujourd’hui disparu du "Désert". "Les Tuileries" étaient elles-mêmes composées de plusieurs lieux-dits : "le Placin", "le Verger Drapeau", "le Grand Pré", "le Bois / la Bergeonnée". Au début du XXIe siècle, avec la croissance indéfinie de la population de nombreuses nouvelles maisons se sont ajoutées aux anciennes ou les ont remplacées.

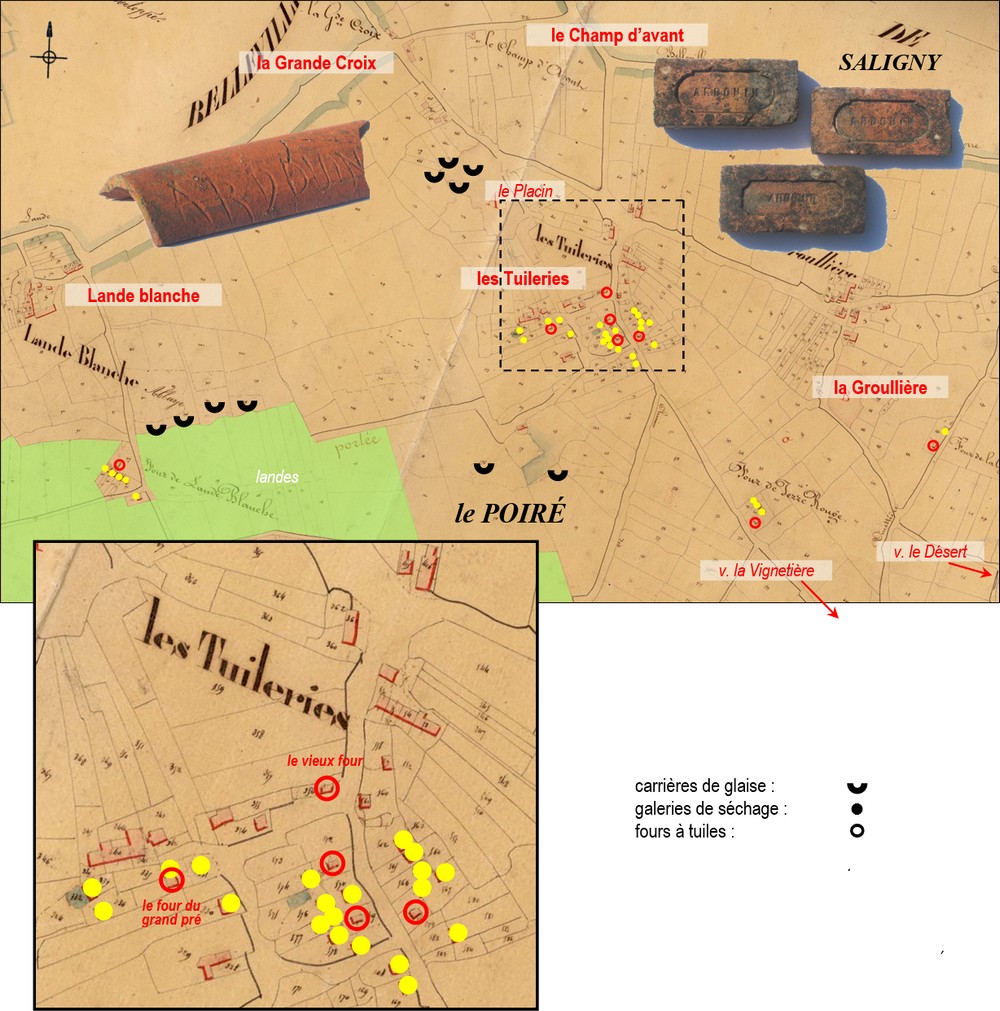

Le village des "Tuileries", ses abords, et les éléments de leurs activités tuilières,

sur le plan cadastral de 1836 du Poiré (environ 1300 x 785 m).

Tuile et briques venant d’une des tuileries Ardouin et datant, a priori,

respectivement de la fin et du début du XIXe siècle.

( provenance : Dominique Ardouin, cf. note 9 )

"Les Tuileries" tiennent leur nom de l’activité principale de leurs habitants qui, longtemps, ont été majoritairement des "chaumiers", c’est-à-dire des fabricants de tuiles, et carreaux ou briques. Au début du XIXe siècle, sur le département de la Vendée les tuileries...

"étaient au nombre de 120 et occupaient à peu près 500 personnes, en 1809. Chacune fait six fournées par an. Chaque fournée peut produire 8000 tuiles, 3000 briques, 300 carreaux et 8 tonneaux de chaux"2.

En 1836, ce secteur de la commune du Poiré comptait 12 tuileries, c’est-à-dire fours à tuiles, dont 8 dans le village même des "Tuileries" ou à proximité immédiate, et 4 autres dans les villages de "Monicq", de "la Rouchère" et du "Bossé" (et un "four à pots" à "l’Aumère").

En 1848, 8 tuileries étaient alors en activité sur la commune. Par an, elles utilisaient 322 m3 de terre glaise, à 2 francs le m3 et extraits sur place. Elles produisaient 2080 milliers de tuiles, à 26 francs chaque millier. Les 24 hommes qui y travaillaient gagnaient 1,50 francs par jour3.

Situé aux limites des bassins de "la Vie", de "l’Yon" et de "la Boulogne", le secteur des "Tuileries" est une zone plate, ce qui y a entraîné la formation d’argile dans le sous-sol. La nature du sol étant médiocre, les landes y ont été longtemps présentes4, fournissant les fagots de fournille utilisés dans ces fours.

La mécanisation mise à part, le processus de fabrication des tuiles5 est resté le même au fil des siècles6, comportant cinq stades, tous présents aux "Tuileries de Lande blanche" en 1836 : extraction, préparation, façonnage, séchage, cuisson. A côté des 8 fours s’y trouvant ou immédiatement proches, on rencontrait 10 carrières de glaise et 30 aires et galeries de séchage.

Le village des "Tuileries" et ses abords sur une vue aérienne de 2014,

avec le report approximatif de leurs activités tuilières de 1836 :

carrières de glaise, aires et galeries de séchage, fours de cuisson

(environ 1300 x 785 m)

Sauf exceptions, chaque carrière et chaque galerie de séchage n’appartenait qu’à une seule personne, tandis que les fours pouvaient avoir jusqu’à six propriétaires différents1, ce qui rentabilisait une utilisation qui pour chacun n’était que ponctuelle. A la production de tuiles s’ajoutait la chaux récupérée dans la cendre résiduelle2.

En 1836 on comptait 14 familles élargies de "chaumiers" : celles de Pierre Louineau, André Louineau, Jacques Louineau, François Barraud, Jacques Billaud, Jean Parpaillon, Pierre Ardouin, aux "Tuileries" ; de François Ardouin, Auguste Ardouin, Jacques Allaizeau à "Lande blanche" ; de Pierre Tessier à "la Grande Croix" ; de Dominique Davisseau à "la Groullière" ; d’Eugène Tessier au "Désert" ; de Benjamin Allaizeau à "la Vignetière"7.

En 1911, on ne comptait plus que 4 familles élargies de tuiliers : celles de Jacques Louineau et de Gustave Louineau aux "Tuileries" ; celle de Jean Barraud à "la Grande Croix" ; celle d’Eugène Ardouin au "Champ d’Avant"7.

La cuisson des tuiles, durant des heures entre 900°C et 1200°C, était à chaque fois un évènement que soulignait le rougeoiement des fours dans la nuit8. Puis les "chaumiers" allaient livrer leurs produits à une vingtaine de kilomètres à la ronde, tel le considéré Henri Ardouin (1866-1937) de "Lande blanche" qui, avec sa charrette à cheval, allait vendre ses tuiles aux Lucs9.

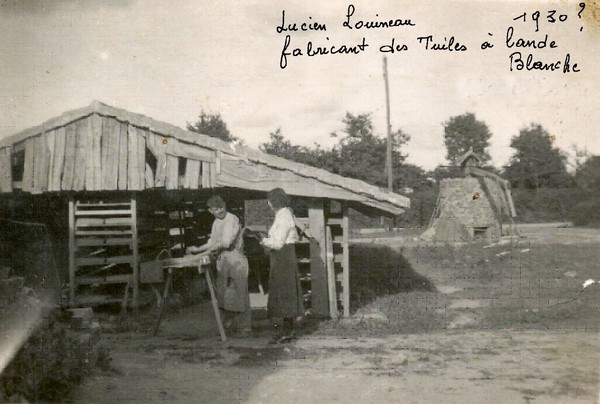

Lucien Louineau (1893-1969), tuilier (chaumier) aux "Tuileries de Lande blanche" vers 1930,

près de l’actuel embranchement du "chemin du Verger Drapeau" avec :

derrière lui sa galerie de séchage,

et à droite en arrière-plan son four de cuisson.

A ses côtés, tenant une tuile, sa nièce Marcelle Louineau, fille de son frère Georges

( photographie prise par Georgine Louineau, sœur de Lucien )10.

Jean Ardouin (1912-1980) fut le dernier tuilier. Son activité cessa en 1939 quand il dut partir à la guerre et il ne la reprit pas en 1945 à son retour de captivité8. En 1975, il subsistait encore…

"en plus des anciens fours éteints, les vestiges de vieux hangars, spécialement aménagés, avec de multiples étagères assez basses, pour le séchage nécessaire avant la mise au four, des tuiles, briques et carreaux d’usage courant, fabriqués sur place avec l’argile ordinaire, une terre jaune très caractéristique et que le feu tournait au rouge"11.

Au début du XXIe siècle, il n’en restait plus rien à l’exception de traces de quelques anciennes carrières de glaise, de l’ombre allant en s’effaçant laissée dans la végétation par l’ancien four de "Lande blanche", et de nombreuses briques trouvées çà et là dans des constructions anciennes, et marquées des noms des anciens tuiliers : Ardouin, Allaizeau, Louineau, Barraud…

Ce qu’il restait de l’activité tuilière aux "Tuileries de Lande blanche"…

- vers 1975 : un tas d’argile jaune qui n’avait pas été transformé en tuiles rouges

et, à proximité et abandonnée, une galerie de séchage ;

- en 2014 et 2017 : les traces allant en s’effaçant du "four de Lande blanche"

avec les restes d’une carrière de terre glaise voisine ;

et des briques y ayant été fabriquées par les Ardouin et par les Louineau autour de 1900.

--------------------

"Les Tuileries de Lande blanche" rattrapée par la rurbanisation

Dans les trois dernières décennies du XXe siècle, la commune de Belleville a vu une explosion de sa population : de 1200 habitants dans les années 1960 comme déjà en 1900, elle est passée à 2532 habitants en 1990 et à 3857 en 2013. Combiné avec l’exode rural, cela s’est aussi traduit par un remplacement d’une partie de la population locale et la création de lotissements centrés sur une vaste zone commerciale.

Le village des "Tuileries de Lande blanche" qui avait vu décliner sa population et était désormais séparé du bourg de Belleville par une route à 4 voies, a vu l’arrivée de nouveaux habitants qui se sont ajoutés à ceux s’y trouvant encore. Souvent, cela se concrétise par des maisons protégées par des clôtures pour les premiers, contrairement à celles des seconds aux abords restant traditionnellement ouverts sur l’extérieur.

En 2018, le nouveau paysage des "Tuileries de Lande blanche"

avec ses maisons restaurées et ses maisons nouvelles

s’enfermant, sauf exceptions remarquables, derrière des portails, des murs ou des grilles.

--------------------

Les tuiliers de Lande blanche et leur soutien à Charette en son temps

Pour "les Tuileries de Lande blanche", la période 1793-1799 fut très difficile. Leurs habitants bénéficièrent, pour leur plus grand malheur, des sollicitudes des troupes républicaines qui en massacrèrent un certain nombre, ainsi que l’a transmis la tradition locale. Les rapports que les colonnes des généraux Huché et Ferrand ont laissés12 de leur passage fin juillet 1794 dans le secteur confirment les souvenirs transmis par la mémoire familiale des Ardouin qui furent parmi leurs victimes8.

Dans les mois qui suivirent, ses habitants soutinrent Charette qui, en août 1794, vint s’établir…

"à Belleville et fit alors de cet endroit son quartier général. Il s’y trouvait à peu près au centre de toutes ses divisions et pouvait aisément se porter dans celle qui avait le plus besoin de son secours. Ce fut sans doute la raison qui lui fit préférer Belleville aux autres bourgs du pays."13…

...ses lieutenants et compagnons ayant des campements aux alentours, à "la Bouchère", dans le "bois des Gâts", à "Montorgueil" et en d’autres lieux du voisinage.

Le 4 mars 1795, Pierre Louineau…

"chaulier demeurant aux Tuileries en cette paroisse [du Poiré] a fourni neuf barriques de chaux estimées 90 livres, et 500 de tuiles estimées 20 livres, ce qui fait en tout cent dix livres dont il lui a été ce jourd’hui délivré un bon14. Délivré le présent bon ce jour 3 mai 1795 : Favereau15"16…

puis le 27 mars, le même Pierre Louineau…

"demeurant aux Tuileries de Lande blanche a fourni pour le besoin du quartier-général de Belleville : 2450 fagots de fournille qui font à 6 livres le cent la somme de 147 livres sur laquelle somme nous lui avons déduit celle de 13 livres 6 sous pour la valeur de quatre boisseaux de bled moitié seigle et mil que nous lui avons délivré conformément aux ordres verbaux du général. Partant il lui reste dû 134 livres 14 sous, le tout suivant la reconnaissance qu’il nous a représenté en date du 14 mars dernier, signée Baumelle commandant, de laquelle somme nous lui avons ce jour délivré un bon […]"16.

C’était entre la signature du traité de la Jaunaye, le 17 février 1795, et la reprise des hostilités durant l’été suivant, brève période de calme relatif durant laquelle, dans le bourg de Belleville tout proche des "Tuileries de Lande blanche", Charette fit édifier à la hâte un logis sur la destination duquel il ne s’exprima jamais mais qui, par la suite, fut réputé avoir été construit dans le but d’accueillir le jeune Louis XVII alors prisonnier au Temple11.

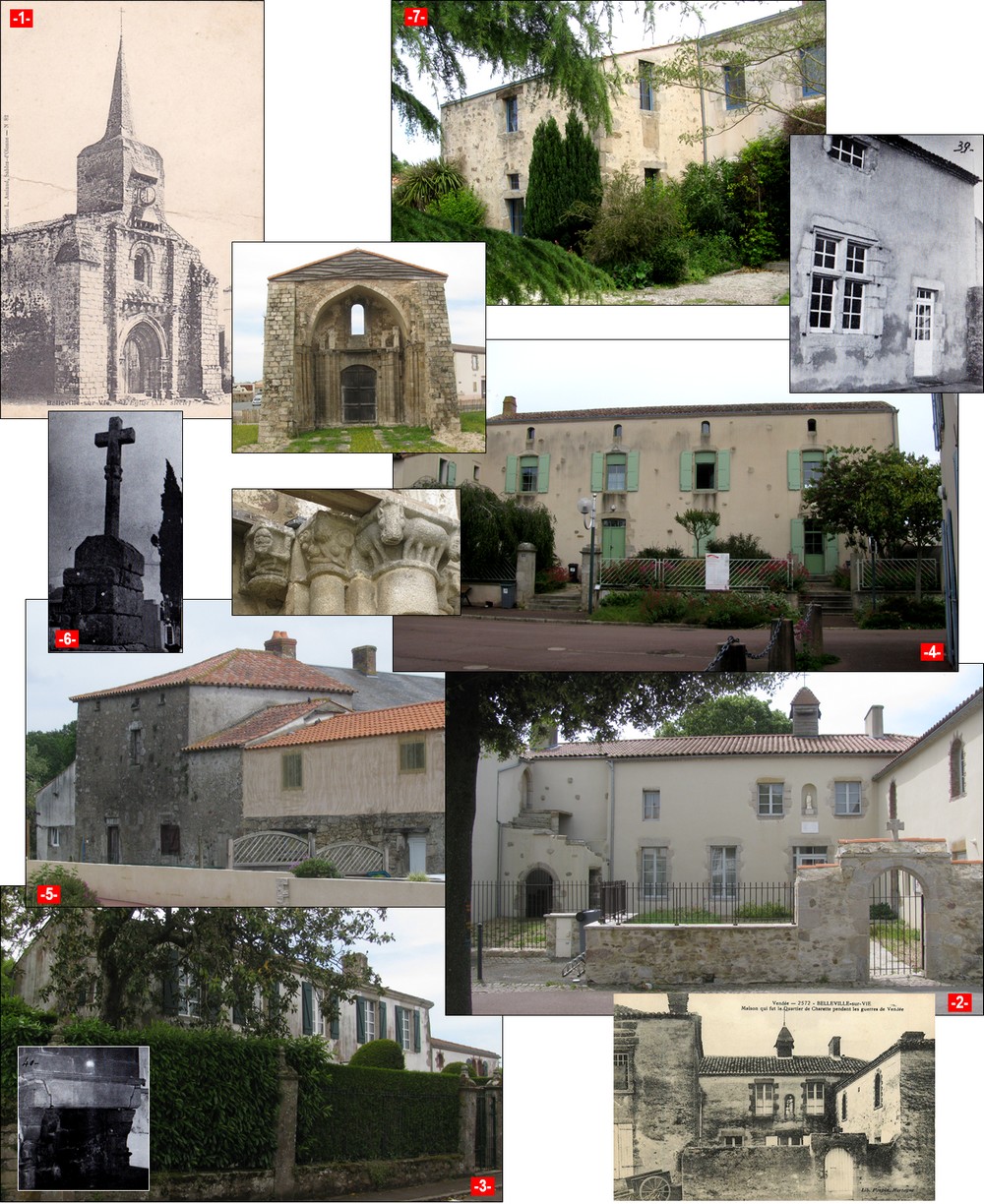

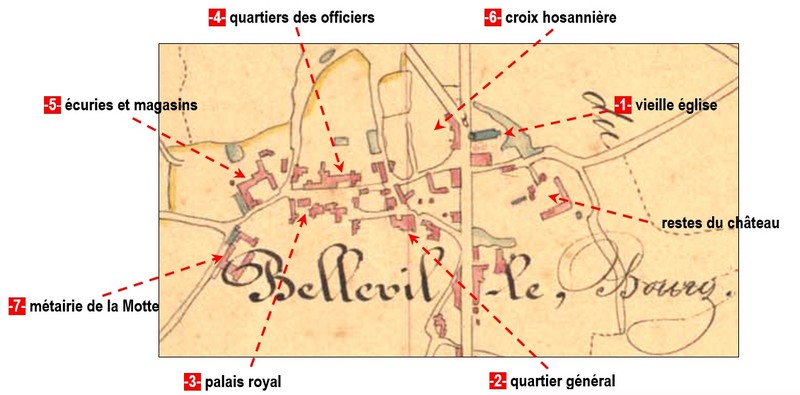

En 2012, le logis dit "le Palais royal", à Belleville.

En janvier 1992, lors de travaux de reprise de toiture au village de "la Gourmaudière" des Lucs, on découvrit une tuile portant gravée l’inscription :

"Ta sacré nasion est aboli

Citoin tu est foutu

je vous jure ça"17.

Etant "courante" (et non "couvrante"), cette tuile n’avait pas trop souffert du temps qui passe et de celui qu’il fait. Elle a toutes les chances de provenir du village des "Tuileries" du Poiré, qui fournissait alors les habitants des Lucs9, et elle rappelait, à deux siècles de distance, l’état d’esprit de la population locale à l’époque.

Provenant très probablement d’un des fours des "Tuileries de Lande blanche"

et du milieu des années 1790 :

une "tuile rebelle" trouvée en 1992 à "la Gourmaudière" des Lucs, et le bâtiment sur lequel elle était.

A Belleville le souvenir de Charette est devenu un argument touristique, voire identitaire, autour des lieux qu’il fréquenta entre 1793 et 1796. Ainsi, un circuit touristique "sur les pas de Charette" parcourt le bourg de Belleville, empruntant la rue portant son nom et passant près des lieux ayant conservé sa mémoire. Ceci à bénéficier du passage d’une "histoire officielle" héritée du romancier Jules Michelet dont les adeptes se font plus rares, à une histoire partant des faits18.

A seulement 1500 mètres des "Tuileries de Lande blanche",

différents lieux de Belleville tels que Charette a pu connaître en son temps,

et comme on pouvait encore les voir en 202119.

Localisation de ces lieux sur le plan cadastral de 1837 de Belleville

( tableau d’assemblage - environ 750 x 400 m ).

--------------------

La mythique "vie fastueuse" de Charette à Belleville

Les sources de première main sur ce que fut la vie de Charette de 1793 à 1796 à Belleville, ou ailleurs, sont peu nombreuses. La plupart viennent de ses adversaires dont les évolutions de carrière pouvaient dépendre de la façon dont ils présentaient leurs succès sur le terrain, réels ou non. Celles venant de ceux qui furent à ses côtés tout au long de ces trois ans sont très rares, la plupart d’entre eux ayant aussi perdu la vie. Les seuls qui ont survécu et ont laissé des écrits sont Lucas Championnière13 et Pierre-François Remaud20. S’y ajoutent quelques témoignages ponctuels, tels ceux d’Amédée de Béjarry21, ou encore ceux de Jean Brumauld de Beauregard qui, passant à Belleville à la mi-juillet 1795, donnent une idée de ce que pouvait y être la vie de Charette et de ses compagnons…

"En revenant de Saint-Laurent, je passai chez le général de Charette, et je dînai avec lui. Nous étions assis sur des bancs de bois ; le repas, très pauvre, très pauvrement servi, se composait de deux plats. Seulement le chef vendéen avait reçu une bouteille de vin de Bordeaux que nous bûmes dans de petits pots de terre, à la santé du Roi : nous étions six personnes à ce festin. On vivait bien autrement au quartier de Stofflet. Son aumônier surtout était servi grandement"22.

Cinq mois plus tôt, le 5 février 1795 à Chavagnes tout proche, Osmane Guerry s’était mariée avec un officier de Charette, et celui-ci lui avait offert une "Croix de Saint-Louis" brodée et présentée sur un rond de feutre rouge, à la mesure de la modicité de ses moyens d’alors.

La "Croix de Saint-Louis", (diamètre, environ 8 cm)

que Charette offrit le 5 février 1795 à Osmane Guerry à l’occasion de son mariage

( avec l’autorisation de ses descendants ).

Cette période ayant été la plus faste de Charette, c’est dire combien les récits diffusés par ses adversaires de "vie festive" voire débauchée, qu’il y aurait menée sont sujets à caution. Cette vie frugale et le plus souvent de misère étant confirmée à maintes reprises par Lucas Championnière13. Celui-ci rapporte aussi ce qu’était la nouvelle organisation établie par Charette dès la fin de l’année 1794 et tant qu’il put se maintenir à Belleville. Elle rappelle celle que les révoltés s’étaient déjà donnée aux printemps et été 1793 :

"Jusqu’alors, l’armée n’était qu’un rassemblement de paysans qui suivaient le Général lorsque l’ennemi les gênait chez eux et s’en retournaient après une affaire soit qu’elle fût gagnée ou perdue. M. Charette sépara son pays en onze divisions, et mit à la tête de chacune un chef qui formait les rassemblements, faisait exécuter les ordres supérieurs, venait rejoindre l’armée lorsqu’il était nécessaire et défendait lui-même sa division autant qu’il lui était possible d’y tenir. Chaque chef de division se nomma des officiers et l’ordre étant mieux établi, nos marches devinrent plus faciles.

On nomma en outre des commissaires pour la fourniture des vivres ; jusque-là on avait pris partout indistinctement où l’on trouvait de quoi prendre ; par les lois nouvelles, les revenus des biens des absents furent déclarés appartenir à l’armée et les conseils nommés dans chaque paroisse furent chargés de leur régie. On fixa le prix des assignats à moitié de leur valeur nominale, on établit des peines, des amendes, etc."

Quelques manuscrits de cet embryon d’administration ont été conservés tel, localement, le "Cahier des réquisitions de la paroisse du Poiré"16 (où on trouve les noms de ses nombreux partisans dans cette paroisse et de ceux l’administrant en son nom), ou encore des éléments de sa correspondance... C’est aussi dans ce cadre que fut organisé à "Pont-de-Vie" le synode diocésain du 4 août 179522.

La période de paix relative qui suivit le traité de la Jaunaye (17 février 1794)23 ne dura que cinq mois, ses violations multipliées par les républicains ne donnant d'autre choix à Charette que celui de reprendre les armes. Lucas Championnière évoque sa rupture le 24 juillet 1795 :

"M. Charette avait mandé toutes ses divisions ; nous étions tous rassemblés à Belleville et nous n’avions point encore la certitude si on nous avait réunis pour recommencer la guerre ou pour recevoir notre licenciement. Le même jour arrivèrent vingt-quatre chasseurs républicains, apportant l’ordre aux chefs vendéens de remettre leurs armes et tous les magasins militaires. M. Charette fit démonter les cavaliers et donna l’ordre de les mettre en prison ; il convoqua ensuite les officiers de tous grades de son armée, il parut au milieu de nous et, nous rappelant toutes les perfidies de la République, la mort du petit prince arrivée récemment et qu’on ne pouvait attribuer qu’au poison, il nous annonça de nous préparer à la guerre, qu’elle était inévitable, que les républicains avaient juré notre mort et que nous n’avions d’autres moyen de nous en garantir qu’en prenant les armes."13

Si les 11-12 août suivants il reçut des armes à Saint-Jean-de-Monts, c’est vainement qu’il attendit l’arrivée du frère du futur Louis XVIII fin septembre 1795, et le mois suivant il dut abandonner Belleville. Sa victoire le 4 décembre aux Quatre-chemins, fut sa dernière, et "la déroute" qu’il subit à la Bruffière, le 3 janvier, réduisit sa troupe à peu de choses. Le 23 mars 1796, il était pris à la Chabotterie, à douze kilomètres de Belleville, et tué six jours plus tard à Nantes24.

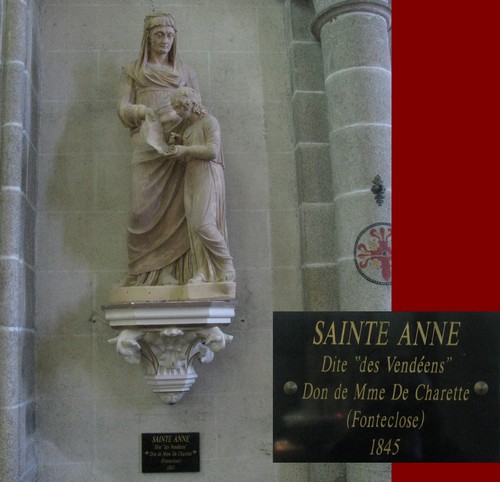

"Sainte Anne des Vendéens",

statue offerte en 1845 par Mme de Charette (née Sapinaud) à l’église de Belleville.

Peu après 1900, elle fut placée dans la nouvelle église.

--------------------

Notes, sources et références...

(sauf mentions contraires, illustrations et texte sont dus à M. Mignet)

1 Plans, états de sections, matrices cadastraux du Poiré, 1836 (Arch. dép. de la Vendée : 3 P 178).

2 Cavoleau (Jean-Alexandre), Description du département de la Vendée, et considérations générales sur la guerre civile de 1793, 1794, et 1795, 1re édition, 1818, p. 248 pour la fabrication de tuiles. La chaux produite provenait des cendres de bois récupérées, qui contiennent entre 20 et 50 % d'oxyde de calcium.

3 Bureau de la statistique générale de la France, ministère du Commerce : Statistique de France – industrie, Département de la Vendée (Arch. dép. de la Vendée : 6 M 1235).

4 Cf. la carte de Cassini, feuille n°132, des Sables d’Olonne (1768-1770). Ces landes étaient sur l’emplacement de l’ancienne "forêt de la Roche-sur-Yon", et elles avaient aussi permis le développement d’une activité verrière à "la Vieille Verrie" du Poiré et à "Rortheau" sur Dompierre, du XVe siècle au milieu du XVIIIe siècle.

5 Voir : Tuilerie - étapes de la fabrication de tuiles, sur le site de la Fédération Française des Tuiles et Briques, regroupant certains des artisans de cette profession, dont en Vendée les Gauvrit, briquetiers de père en fils depuis 1868, soit six générations, à "la Gombretière" d’Aizenay.

6 Duhamel du Monceau (Henri-Louis), Fourcroy de Ramecourt (Charles-René) et Gallon (Jean-Gaffin), "L’art du tuilier et du briquetier", in Descriptions des arts et métiers […], tome 4, 1776, p. 1 à 170. Ch.-R. Fourcroy (1715-1791) ne doit pas être confondu avec le chimiste Antoine-François de Fourcroy (1755-1809), chimiste de renom, à qui Louis-Marie Turreau de Lignières demanda, fin 1793, "un gaz capable de tuer en une seule fois quelques centaines de Vendéens enfermés dans un lieu clos, comme une église". Antoine-François de Fourcroy étudia sérieusement ce projet et sa faisabilité, mais ne réussissant pas à résoudre certains problèmes techniques qu’il présentait, il dut l’abandonner et ce n’est qu’un siècle et demi plus tard qu’il fut repris avec plus de résultats (cité par Yves Pouliquen, Félix Vicq d’Azyr : les Lumières et la Révolution, 2009, p. 184).

7 Recensements du Poiré, 1836, et de Belleville, 1911 (Arch. dép. de la Vendée : 6 M 280 et 6 M 54).

8 Entretiens en 2016, 2017 et 2018, avec Irène Roy, née en 1931 au "Champ d’avant", qui compte dans ses ancêtres de nombreux "chaumiers" locaux : Allaizeau, Ardouin… et qui rapportait des souvenirs de ses jeunes années.

L’îlot et la pointe Ardouin, situés dans la baie de Port Olry (15° 02’ Sud, 167° 04’ Est, carte marine française 3777) dans l’île d’Espiritu Santo en Vanuatu, tiennent leurs noms d’un grand-oncle d’Irène Roy, Alphonse Ardouin (1880-1940) de "Lande Blanche" qui, missionnaire mariste, partit sans retour aux Nouvelles Hébrides en 1906, et fut à Port Olry de 1921 à sa mort. On lui doit un Dictionnaire français-tolomako, une des 108 langues de Vanuatu (182 p.).

C’est près du "Champ d’avant" que plusieurs Ardouin furent tués fin juillet 1794 par les troupes républicaines "pacifiant" la région ; la mémoire familiale a rapporté qu’ils furent enterrés dans le "champ des Landes" voisin, près duquel une croix de bois a longtemps conservé leur souvenir.

9 Voir la page 13 de l’enquête généalogique faite en 2016 par Dominique Ardouin sur la famille d’Émile Ardouin (1913-1982) et de Radégonde Gauvrit (1918-1999), 24 p.

10 Lucien Louineau (1893-1969) a été le dernier tuilier-briquetier de la lignée des Louineau, tuiliers de père en fils aux "Tuileries de Lande Blanche" pendant au moins deux siècles et demi, à savoir en remontant les générations : Gustin (1855-1929), Jacques (1820-1871), Jacques (1797-1864), Pierre (1758-1827), Pierre (v.1723-1785), Pierre (v.1685-1749), lui-même fils de… Avec le déclin inexorable de la tuilerie artisanale, Lucien Louineau quitta ce métier vers 1930 pour devenir facteur aux PTT. (renseignements et photos dus à Jean Edelin, un de ses petits-fils)

Lucien Louineau (3e à partir de la droite) avec famille et amis

aux "Tuileries de Lande blanche" entre 1930 et 1932.

11 Fréneau (François-Xavier), Monographie Bellevilloise, 1975, 238 p. Pour "les Tuileries de Lande Blanche" voir p. 182 à 184, et pour les traditions sur "le Palais Royal" les pages 225 à 227.

12 Sur le passage de la colonne des généraux Huché et Ferrand dans les parages des "Tuileries" : voir les "Rapport et déclarations concernant la colonne des généraux Ferrand et Huché du 22 messidor au 7 thermidor an 2 (10 au 25 juillet 1794)", cité dans les pages sur le village du "Champ d’Avant".

13 Cf. Lucas Championnière (P.-S.), Mémoires de la Guerre de Vendée (1793-1796), édition 1994, p. 98, 90, 113... Pierre-Suzanne Lucas de la Championnière (1763-1825) qui, sommé le 10 mars 1793 par les insurgés de Brains et du Pellerin de se mettre à la tête, a combattu aux côtés de Charette d’octobre 1793 à février 1796. Sur cette époque, il est une des rares sources de première main qui ne soit pas dépendante du pouvoir révolutionnaire d'alors.

14 Ce système de rémunération par des "bons" fut pratiqué très tôt lors de l’insurrection vendéenne. Ainsi Jean Vincent, le maître de la poste aux chevaux de Montaigu, livra en mai 1793 ses treize chevaux et leur équipement à l’armée vendéenne qui, après estimation contradictoire, les lui paya en "bons". Ces "bons" ne lui furent évidemment jamais échangés contre une véritable monnaie, d’autant plus que Jean Vincent mourut à la fin du mois suivant. Cependant, quelque vingt ans plus tard, après les défaites napoléoniennes et la restauration des Bourbons, le fils de Jean Vincent, Pierre Vincent alors domicilié à Nantes, présenta au nouveau pouvoir en place une demande avec justificatifs pour obtenir que ce qui était dû à son père lui fût payé. On ne sait si le descendant de cette famille, qui avait été par ailleurs ruinée par la destruction de tous ses biens à Montaigu par les troupes républicaines, reçut satisfaction.

15 Gabriel Favereau, du village de "l’Auroire", et "administrateur de la paroisse du Poiré" en 1795 (donc avec Charette) sera maire du Poiré de 1808 à 1821, succédant au notaire André-Philippe Danyau de la Roulière (1762-1813). Ce dernier avait quant à lui, fait partie des notables du Poiré (les familles Tireau, Faveroul-l’Aubonnière, Gibotteau, Fumoleau ou Bardoul) qui rallièrent le gouvernement républicain, ce qui leur permit de conforter leur situation sociale et financière pour plusieurs générations.

16 Cahier des réquisitions de l’armée catholique et royale dans la paroisse du Poiré (Méd. mun. de la Roche-sur-Yon : ms 019) ; voir aussi de Lorvoire (Jean-Claude), "les Réquisitions de l’armée catholique et royale dans la paroisse du Poiré-sur-Vie", in Recherches vendéennes, n° 3, 1996, p. 257-299.

17 Voir le journal Vendée Matin du 30 janvier 1992, p. 11. En 2018, cette "tuile rebelle" se trouvait toujours dans la famille de son découvreur. Ce n’est pas le seul cas de "tuile rebelle" puisqu’une autre de ces tuiles a été trouvée dans les années 2000 sur une grange du moulin de "la Berthelière" à Monsireigne, portant l’inscription : "Grignon a fait sette tuile en 1793 / l'an quatrième de la grande / misère" ; elle a été présentée à deux reprises à l’Historial de la Vendée, aux Lucs : du 12 avril au 31 août 2016, "Exposition : Mémoire/s" ; du 14 juin au 9 septembre 2018, "Exposition : Les magiciens de la Terre", et elle est (en 2023) l'objet de recherches plus poussées.

18 Jules Michelet dans son Histoire de la Révolution française (éd. 1853, tome 6, p. 87-88, note) fait la description suivante du masque mortuaire de Charette :

"On sent là une race à part, fort heureusement éteinte, comme plusieurs races sauvages. À regarder par derrière la boîte osseuse, c'est une forte tête de chat. Il y a une bestialité furieuse, qui est de l'espèce féline. Le front est large, bas. Le masque est d'une laideur vigoureuse, scélérate, militaire, à troubler toutes les femmes. L'œil arrondi, enfoncé pour d'autant mieux darder l'éclair de fureur et de paillardise. Le nez est le plus audacieux, le plus aventureux, le plus chimérique qui fut et sera jamais. Le tout effraye, surtout par une légèreté incroyable, et pourtant pleine de ruse, mais jetant la vie au vent, la sienne et celle des autres."

Jusque dans le troisième quart du XXe siècle, seuls des noms de "héros républicains", tels Haxo ou Travot réputés n’avoir tué qu’avec modération pour pacifier le pays, étaient autorisés par les préfectures pour des rues, places ou autres lieux. Depuis, des noms évoquant des personnages ou événements "vendéens" de la Guerre de Vendée sont autorisés, ce qui a permis d’avoir une "rue Charette" à Belleville.

19 Si les photos en couleurs sont de 2012, les illustrations en noir et blanc proviennent surtout de "l’Album bellevillois" clôturant la Monographie Bellevilloise, écrite en 1975 par François-Xavier Fréneau ; elles sont de dates variées, comprises entre 1880 et les années 1950.

20 Remaud (Pierre-François), Mémoire sur la Guerre de la Vendée, 1796-1797, manuscrit inédit, 240 p. Pierre-François Remaud fut Commissaire général de Charette, c’est-à-dire en charge de la petite administration de la région qui s’était ralliée à lui. Il fut des quelques-uns qui réussirent à s’échapper le 23 mars 1796, lors de la capture de Charette. Après le Concordat de 1801, il sera curé de Maché jusqu’à sa mort en 1830.

21 Béjarry (Amédée de), Souvenirs vendéens, 1884, 248 p. Ces "Souvenirs" sont un recueil de notes et de documents qu’il avait laissés et qui furent réunis quarante ans après sa mort par un de ses petits-fils.

22 Brumauld de Beauregard (Jean), Mémoires de Mgr de Beauregard, tome 1, p. 78, Vicaire général, c’est-à-dire, adjoint de l’évêque de Luçon alors émigré, il venait de débarquer clandestinement sur la plage entre Sion et Saint-Jean-de-Monts avec pour mission de soutenir et organiser le clergé dit "réfractaire" en butte à une persécution qui conduisit bien de ses membres à la mort. C’est ce qu’il fit lors du synode diocésain qu’il réunit au Poiré à "Pont-de-Vie", le 4 août 1795, rassemblant 57 prêtres rescapés. Ses relations avec Charette seront distantes, laissant à penser qu’il nourrissait peu d’espoir quant au succès de la révolte vendéenne. Arrêté peu après, déporté en 1797 au bagne en Guyane, il fera partie des peu nombreux qui en reviendront. Il sera évêque d’Orléans entre 1822 et 1839, et mourut en 1841 à l’âge de 91 ans.

23 Une des clauses du traité de la Jaunaye dispensait les Vendéens de la conscription. C’est de celle-ci que se revendiquèrent fin 1803 ceux qui à Aizenay et ailleurs refusèrent la conscription de l’an XII, et ce qui valut à Jean You, de "la Rételière", d’être exécuté pour l’exemple.

24 La principale raison ayant motivé Charette pour reprendre les armes semble être la conviction que ses interlocuteurs républicains ne respecteraient jamais leurs engagements, ce qui fut confirmé par les faits dès la fin mai / début juin 1795. Sur cette question, lire dans : "Sur le traité de paix de la Jaunaye, février 1795. Les conditions d'un compromis" (Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, 1997, p. 73-88), une façon de voir intéressante de l’ancien professeur Jean-Clément Martin, historien-hagiographe de Robespierre et fervent défenseur de sa mémoire, qui y souligne le mérite qu’eut la République à bien vouloir accorder son pardon aux Vendéens qui avaient survécu aux massacres qu’elle avait ordonnés.

avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur

◄ page précédente : la Thibaudière Haut ▲ page suivante : la Turquoisière ►