le quartier de la Martelle

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

Le "fief de la Martelle" à l’origine du quartier et de la rue du même nom

Le "quartier de la Martelle" borde immédiatement l’angle nord-est de "la place du marché" du Poiré. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, il n’était qu’un "fief" de terres avec quelques jardins et un lavoir, le long du chemin menant à "la Croix Bouet", puis de là aux villages du "Cerny", de "la Remaudière"… Les deux seules maisons y existant alors étaient celles situées de part et d’autre de l’entrée de ce chemin. Ce nom de "la Martelle", qui était un peu tombé dans l’oubli, fut repris en 1973 quand il fut nécessaire de donner systématiquement des noms aux diverses rues et places de la commune du Poiré.

"La Martelle" sur les plans cadastraux de 1836 du Poiré

(environ : 140 x 120 m, nord à 55° à droite),

et sur une vue aérienne, le 16 mai 2021

(environ : 270 x 220 m, nord en haut).

En 1860-1861, la maison formant l’angle avec la rue conduisant vers "le quartier de la Chapelle" (le n°2 de l’actuelle "rue de la Martelle") fut acquise en partie par Arthur-Eugène Péchereau. Arrivant de Saint-Denis-la-Chevasse, il s'y établit comme maréchal-ferrant. Sa famille y exercera cette activité pendant un siècle. Après lui ce sera son fils Auguste-Alphonse Péchereau, qui avait appris son métier chez les "compagnons du tour de France" sous le nom de "Vendéen le victorieux", et qui conforta l’entreprise. En 1913 il fit reconstruire la maison et y créa (ou y continua) une activité de cabaretier. C’était une époque où il était habituel de pratiquer plusieurs métiers à la fois, ce qui permettait d’occuper les temps morts laissés par les unes et par les autres de ces activités, et surtout d’améliorer les revenus familiaux. La succession fut assurée ensuite par le petit-fils, Léon Péchereau, puis par l’arrière-petit-fils, Pierre Péchereau.

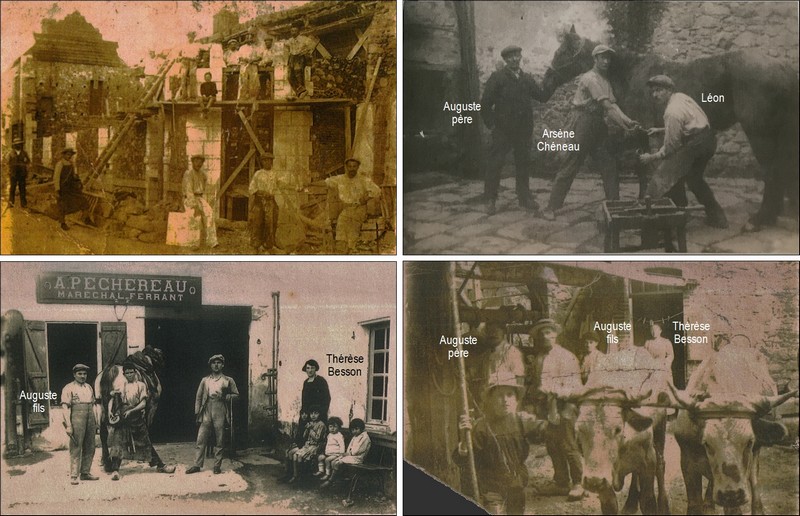

La maison et la maréchalerie des Péchereau en 1912 et vers 1920, avec...

- la nouvelle maison Péchereau en cours de construction en 1912-1913 ;

- le ferrage à froid (dit "à l’anglaise") de chevaux vers 1920,

- une paire de bœufs venus pour être ferrés,

avec en arrière-plan le "tramail" indispensable pour le ferrage de ceux-ci,

ou pour le ferrage à chaud (dit "à la française") des chevaux.

En dehors des clients et de l’apprenti, Arsène Chéneau, on reconnaîtra sur les photos :

Auguste-Alphonse Péchereau-père (1875-1953), ses fils Léon (1901-1995) et Auguste-Justin (1898-1945),

et l’épouse de ce dernier, Thérèse Besson.

( collections particulières familiales )

Dans les années 1960 les tracteurs se généralisant, l’activité de maréchalerie se réduisit à rien. Cependant, comme beaucoup d’artisans et d’agriculteurs du Poiré, après 1945 les Péchereau s’étaient mis à aussi cultiver quelques ares de tabac. C’est grâce à cela qu’ils eurent en 1968 l’opportunité, de changer de profession, et de se reconvertir dans les équipements d’irrigation, une activité qu’ils ont exercée jusqu’en 20181.

De leur ancienne activité ne subsistent que l’enseigne et la canne de "tour de France" de l’ancêtre Auguste-Alphonse Péchereau, conservées chez un de ses descendants. Et en 2021, la plupart des "tramails" des différents maréchaux-ferrants travaillant sur le Poiré avaient disparu, que ce soit ceux des Péchereau dans le bourg et à "la Maldemée", ou ceux des Buton dans le bourg et à "la Marinière" ; seuls subsistaient inutilisés ceux de "la Bouchère" et de "la Grande Roulière".

L’enseigne de la maréchalerie d’Auguste-Alphonse Péchereau (1875-1953) ;

présentant un échantillonnage des fers qui étaient proposés :

pour les bœufs pour les ânes et pour les mulets, pour les chevaux

y compris pour ceux qui pouvaient avoir des sabots ayant des malformations

(sans parler des pointures, des antérieurs et postérieurs, de droite ou de gauche)…

Et la canne de son "tour de France" avec, sur son pommeau,

le dessin des outils de son métier et son nom de compagnon :

"Vendéen le victorieux".

------------------------------

"La Martelle" et le début de la rue menant au "quartier de la Chapelle"

Au début du XIXe siècle, la rue partant de "la place du marché" pour aller vers l’emplacement de l’ancienne "chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle", séparait "la Martelle" du "quartier de la Gibretière". Elle n’était alors bordée de part et d’autre que par trois ou quatre maisons qui étaient la fin du bourg du Poiré proprement dit.

La maison contiguë à celle des Péchereau fut elle aussi reconstruite en 1912-1913, en élargissant d’un mètre ou deux la rue particulièrement étroite en cet endroit. Elle était habitée par Arsène Remaud (né en 1861) qui l’avait acquise une quinzaine d’années plus tôt. Il y avait établi son "café" qui, comme celui de ses voisins, conservera toujours sa configuration traditionnelle, c’est-à-dire sans bar. Ses ancêtres, sept générations plus tôt au début du XVIIIe siècle, vivaient déjà dans le bourg du Poiré, portant le nom de "Macaire", puis plus tard par celui de "Remaud dit Macaire". Ses père et grand-père avaient été eux aussi cabaretiers, près de l’église2. Ils ont fait partie des nombreuses autres familles d’artisans ou d’agriculteurs nommément connues du Poiré qui, dans le bourg ou dans les villages, ont gardé jusque dans les années 1950 une "fidélité" aux engagements et au souvenir de leurs ancêtres poursuivis comme "brigands", un siècle et demi plus tôt. Une "fidélité" que la mémoire de la répression s’étant alors abattue sur eux, avait confortée chez leurs descendants.

Un peu plus loin, sur l’autre côté de cette rue, se trouve, au n°7, la maison où vivait à la sortie de la Révolution Gabriel Favereau, maire du Poiré de 1808 à 1821, puis à ses héritiers jusqu’à la fin du XXe siècle. Il avait succédé à André-Philippe Danyau, maire de 1800 à 1808, notaire et ancien "commissaire du Directoire départemental près de la municipalité cantonale du Poiré" de 1796 à 1800, c’est-à-dire chargé de surveiller et de dénoncer les faits, gestes et opinions de la population locale3. Gabriel Favereau avait été, quant à lui, de ceux s’étant soulevés contre la dictature révolutionnaire, et il avait fait partie de 1793 à 1795 de la petite administration locale de Charette4. Sa nomination comme maire a pu être un élément de la politique d'apaisement poursuivie à l’époque par le pouvoir impérial.

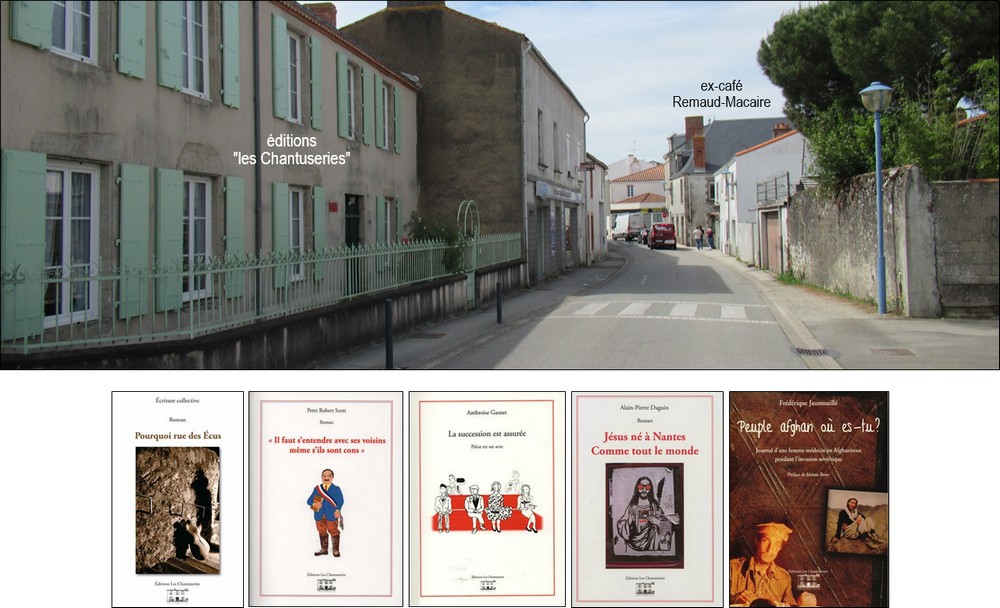

C’est dans cette maison qu’en octobre 2009 ont été créées les éditions "Les Chantuseries". Leurs livres abordent les genres les plus divers, et nombre d’entre-eux ont été primés lors de salons ou de manifestations littéraires.

En 2021, l’entrée du bourg du Poiré, dans ses dimensions de 1836,

quand on venait du "quartier de la Chapelle",

avec la prolifique maison d'édition "Les Chantuseries".

Et quelques-uns des romans, essais, témoignages, enquêtes… qu’elle a publiés,

dont le premier en 2010 : "Pourquoi rue des Écus ?".

------------------------------

Les prolongements jusqu'à la gare du Poiré

Bien que quelques constructions aient déjà vu le jour dans les dernières années du XIXe siècle, l’événement le plus marquant pour "le quartier de la Martelle" a été en 1901, la création à proximité de "la gare du Poiré", le long de la ligne de chemin de fer à voie étroite joignant la Roche-sur-Yon à Legé. La route fut dès lors appelée "la rue de la Gare".

C’est à la même époque que le quartier accueillit le long de cette rue, le service de la poste aux lettres qui était jusqu’alors établi à la mairie. Il fut installé dans un bâtiment spécial (l’actuel n°12 de "la rue de la Martelle") où il assura aussi la transmission des télégrammes. A la fin des années 1920, il accueillit un téléphone public. Ce service téléphonique accessible à tous ne se généralisa que lentement dans la commune, commençant par l’installation dans chacun des principaux villages d’un poste établi dans la maison d’un des habitants, mais à la disposition de tous les autres : à "la Touche", au "Recrédit", au "Bouchaud", à "la Maumernière"…

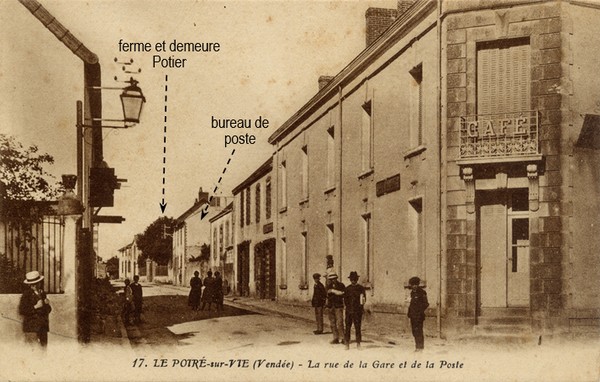

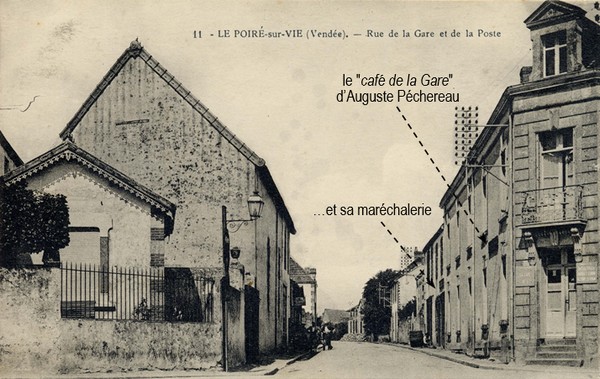

L’entrée du "quartier de la Martelle" au début et à la fin des années 1920,

avec le bureau de poste et la multiplication au fil des ans des fils télégraphiques et téléphoniques,

ainsi que le café Péchereau, dit alors "café de la Gare".

Vu en venant de la gare : "le quartier de la Martelle" vers 1920.

Au-delà de la maison Péchereau et de ses annexes professionnelles, "la rue de la Martelle" compte deux maisons de notables (actuels n°14 et 15).

La première a été construite dans les années 1890 par la famille Potier. On y retrouve les caractéristiques des demeures de propriétaires fonciers de l’époque : vaste maison d’habitation couverte d’ardoises avec des ouvertures aux entourages en granit ; avec ses dépendances et sa ferme annexe aux toits couverts de tuiles et aux ouvertures aux entourages en brique. .

La seconde possède des dépendances et une ferme annexe aux caractéristiques architecturales similaires, mais dont le bâtiment principal, de construction plus tardive, a une façade le faisant parfois appeler "château Mignen", du nom de son propriétaire5.

Quelques aspects caractéristiques des anciennes propriétés Potier et Mignen,

dans les années 2020-2021.

(avec l’autorisation des propriétaires du moment).

--------------------

Des lieux de culture et de sociabilités

En 1985, la création de "la maison de la Martelle" a repris le nom du quartier. Elle fut réalisée par l’architecte Jean-Claude Pondevie. Son rôle est d’être un endroit permettant des rencontres et des animations. C’est ainsi qu’y ont lieu des séances théâtrales et de cinéma, que s’y activent des associations caritatives tel le Secours catholique ou la banque alimentaire ; et c’est aussi là que fut créée la première bibliothèque communale animée par des bénévoles…

L’entrée principale de "la maison de la Martelle" en avril 2021.

En 1988 un "Comité de la Martelle" fut créé, qui organisa, avec le soutien matériel de commerçants, artisans et industriels de la commune, le premier "Salon de Printemps" – exposition d’art contemporain, du Poiré. Ce salon eut lieu, pendant vingt-cinq ans, jusqu’en mars 2012.6

Le catalogue de la première exposition d’œuvres d’art à "la maison de la Martelle" intitulée :

"Raphaël Toussaint et ses amis exposent à la Martelle".

Cliquer sur l'image pour ouvrir le diaporama

En 2010, il s’avéra nécessaire de repenser la bibliothèque pour lui donner une nouvelle dimension, et de créer une "Médiathèque de la Martelle". En collaboration avec la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), le projet fut confié à l’architecte Dominique Pelleau qui le réalisa en collaboration avec un groupe de travail communal. Présenté au conseil municipal en septembre 2012. Accepté, il fut réalisé dans les mois suivants, et inauguré en 20147.

En mai 2021, devant "la Médiathèque de la Martelle" :

"Transmission", une œuvre du sculpteur Philippe Pateau de "la Bobière".

--------------------

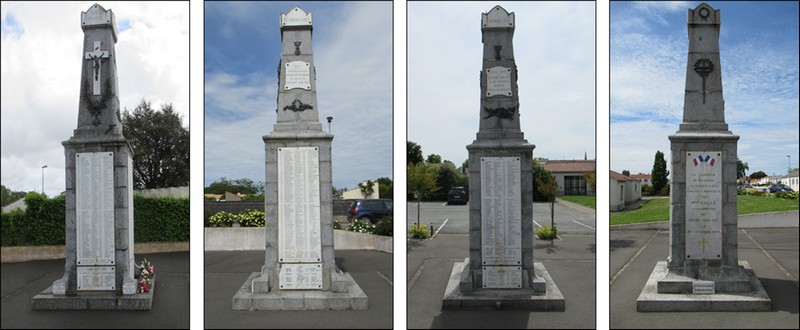

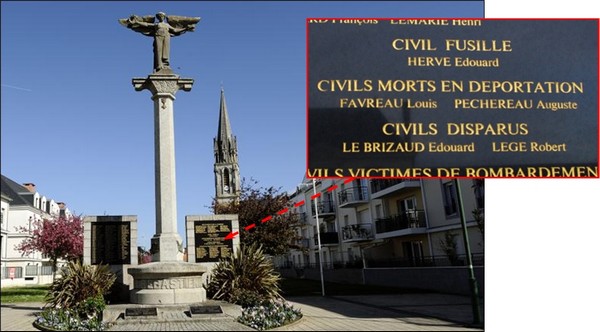

Le monument à ceux du Poiré "morts pour la France" depuis 1914

En 2010, le monument aux "morts pour la France", qui se trouvait à l’angle de la route de Palluau et de la rue donnant sur "le quartier de la Montparière", fut déplacé en deux étapes pour être installé près de la "maison de la Martelle". Après que son érection eut été décidée le 13 juillet 1919 par le conseil municipal, il avait été inauguré le 18 septembre 1921. Son financement fut assuré à environ 60 % par une souscription publique8.

Vue en 1994 du monument aux morts pour la France, du Poiré,

érigé à l’extrémité de l’actuelle "rue de la Messagerie", et inauguré le 18 septembre 1921

( photo Dominique Mignet ).

Devant les changements locaux du paysage et du trafic urbains,

il sera alors bientôt décidé de le déplacer.

Et, en 2021, son nouvel emplacement près de la "maison de la Martelle",

avec les trois inscriptions de son couronnement :

" DIEU PATRIE " – " RECONNAISSANCE " – " HONNEUR ".

Sur trois des plaques de marbre posées sur chacune de ses faces, sont inscrits les noms de 215 soldats du Poiré "morts pour la France" depuis 1914 : 190 pour la Première Guerre mondiale, 23 pour la Seconde Guerre mondiale, 1 pour la guerre d’Indochine, 1 pour celle d’Algérie9.

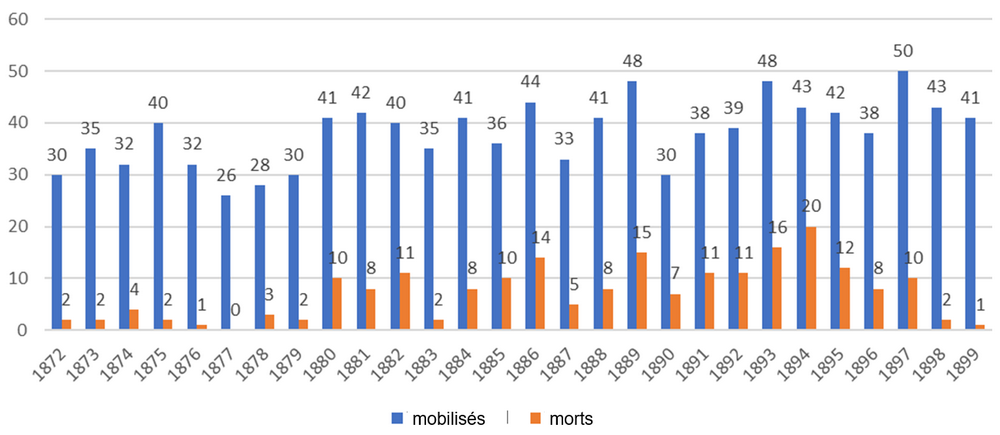

La Guerre de 1914-1918 réunit à elle seule 88 % des "morts pour la France" issus de la commune, ce qui inclut a priori ceux qui y sont nés, qui y ont été recensés aux conseils de révision, ou qui pouvaient y être domiciliés au début de la guerre... une liste qui présente cependant quelques incertitudes. Une estimation à partir des fiches matriculaires des hommes nés au Poiré (en se limitant aux années de mobilisation de 1872 à 1899) donne 1067 ou 1076 hommes mobilisés. La population du Poiré était de 3834 habitants en 1872, de 4325 en 1896, et de 4257 en 1911, et descendit à 3661 en 1921. Comparée au 4257 habitants de 1911, la mobilisation a été de l’ordre de 25 % de la population, soit 50 % des hommes de la commune. La chute de la population en 1921 est due non seulement aux morts de la guerre, mais aussi à l’effondrement de la natalité qui en a été consécutive, en particulier durant les années de guerre.

Sur ces 1076 soldats, 206 sont morts ou sur le front, ou à l’hôpital ou chez eux des suites de leur blessures (tous n’étant pas inscrits sur le monument) : soit 19% des soldats, environ 9,6% de la population masculine et 4,8% de la population totale. Mais la répartition diffère par classe, ainsi :

- classe 1913 (1893), 16 morts sur 48 (33 %) ;

- classe 1914 (1894), 20 morts sur 43 (47 %).

Quant à la répartition au long des années de la guerre, sur 197 morts comptabilisés : 39 moururent en 1914 (25 dans les deux premiers mois), 60 en 1915, 30 en 1916, 32 en 1917, 36 en 1918.

Les soldats du Poiré mobilisés et ceux morts de 1914 à 1919, par classe d’âges / année de naissance.

(enquête effectuée par D. Mignet, à partir de la base "Soldats de Vendée – 1914-1918" des Archives de la Vendée)

62 soldats du Poiré furent faits prisonniers en 1914-1918, dont 17 en septembre 1914 (batailles des frontières et de la Marne), 9 en septembre 1915 (bataille de Champagne), 14 d’avril à juin 1918 (offensive allemande du printemps 1918).

On a parfois fait des comparaisons entre les pertes de natifs par rapport à sa population, de la Vendée ou du Poiré (soit 9 à 9,5 %), et celles de la France entière (dans les 4,5 %), ou d’autres départements10. On constate que la Vendée fut de ceux les plus touchés, d’autres l’étant moins telle la Seine dont Paris (± 3,5 %). Les politiques de l’époque ont privilégié la main-d’œuvre industrielle aux dépends de celle agricole et rurale estimée moins "utile" et de ce fait plus "exposable" au front. Que ces choix aient aussi été faits en fonction des sympathies politiques dominantes de telle ou telle région, comme cela a pu être le cas en 1870-1871, est une possibilité à prouver.

Pour la Guerre de 1939-1945, les 23 "morts pour la France" du Poiré n’incluent pas les noms de certains, morts dans la Résistance. Au souvenir des mobilisés pourrait être ajouter (ou non) celui des déportés, des requis du Service du Travail obligatoire (S.T.O.), de ceux ayant rejoint la France Libre ou ayant pris le maquis durant l’été 1944, ou encore de celles et de ceux - moins connus - ayant protégé réfugiés et fugitifs.

--------------------

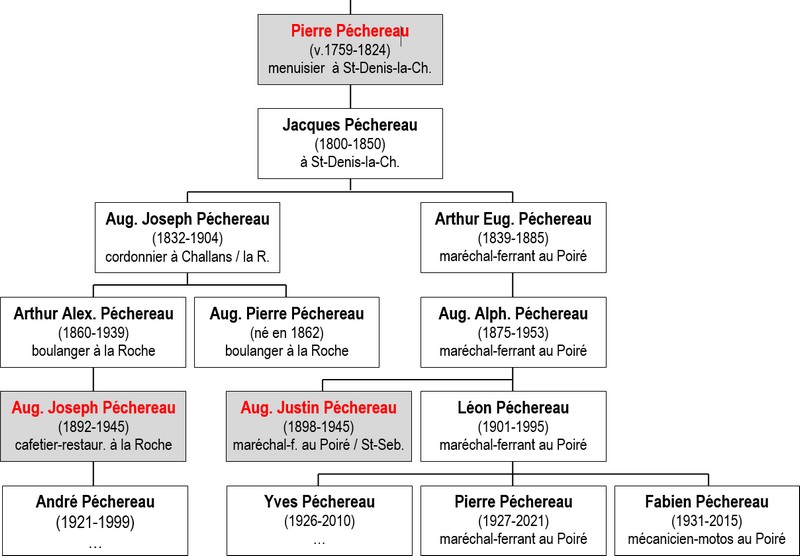

Les engagements d’une famille vendéenne au cours de l’Histoire

La famille des Péchereau, qui était issue de Saint-Denis-la-Chevasse, s’est scindée au milieu du XIXe siècle en deux branches principales l’une s’installant au Poiré et l’autre à la Roche. Elles ont toutes deux conservé une fidélité à la mémoire de leurs ancêtres et de leurs engagements.

Généalogie simplifiée des descendants du "brigand" Pierre Péchereau11,

avec la branche de la famille venue sur la Roche

et la branche de la famille venue sur le Poiré.

( Aug. = Auguste ; Alex. = Alexandre ; Alph. = Alphonse ; Eug. = Eugène )

Selon la tradition, confirmées par divers papiers de famille, les Péchereau du Poiré et de la Roche descendent de Pierre Péchereau (v.1759-1824) qui prit les armes contre la Convention et fut un des derniers compagnons de Charette. Cette résistance face aux nouveaux détenteurs du pouvoir à l’époque, lui valut d’être déclaré "brigand" par les autorités révolutionnaires et poursuivi comme tel. C’est ce que, racontait Arthur Péchereau (1860-1939) à ses petit-enfants, dont André Péchereau (1921-1999) qui le rapportait en 199012 :

"J'entends déjà l'un de mes petits-enfants : Alice, Sylvain, Isabelle, Camille ou François me poser la question de confiance :

— Dis-moi, papy, c'est vrai que notre ancêtre était un brigand, un bandit ?

— Non, rassure-toi, Pierre Péchereau n'était pas un bandit. C'était un homme au vrai sens du terme qui s'est battu pour une grande et noble cause, comme le fit ton arrière-grand-père Auguste [-Joseph]. Avoir été taxé de ‘brigand’ par les Robespierre, Carrier, Turreau et autres Westermann est un honneur insigne. Plus tard, quand tu apprendras l'Histoire de ces années tragiques, tu seras fier, comme moi, d'être l'un des lointains enfants de ce ‘brigand’-là !"

Et terminant la biographie de son père, Auguste-Joseph, il écrivait sur sa mort anonyme en avril 1945, en camp de concentration :

"C’est ainsi que disparut [Auguste-Joseph Péchereau] digne en tous points de ces Vendéens de 1794, de ces ‘brigands’ dont il descendait en droite ligne, et qui préférèrent mourir que de renoncer à leur idéal."

Pierre Péchereau fut des quelques-uns qui réussirent à s’échapper le matin du 23 mars 1796 quand Charette fut capturé près de la Chabotterie, et que ses autres compagnons furent tués13. Parti se réfugier du côté de Bordeaux, il en revint trois ans plus tard et alla habiter à Saint-Denis-la-Chevasse, d’où il sortait et où il mourut.

Auguste-Joseph Péchereau (1892-1945), le père d’André, était le fils d’Arthur Alexandre Péchereau (1860-1939), boulanger au 27 de la rue des Sables (actuelle rue Clémenceau) à la Roche-sur-Yon où il était né. Ancien élève du collège Richelieu, il avait appris le métier de cuisinier à Paris où il avait travaillé chez Larue, place de la Madeleine, et chez Maxim’s. Il revint à la Roche-sur-Yon pour travailler à "l’Hôtel de l’Europe", place Napoléon, mais fut bientôt mobilisé pour partir à la guerre. Fait prisonnier en 1915, il fut interné à Ingolstadt, puis à Wurtzbourg où il côtoya de nombreux officiers français et russes prisonniers14. Au début des années 1920, il revint en Vendée et prit la succession de la boulangerie familiale qu’il transforma en un café-restaurant, appelé plus tard le "Café de la Paix". Ce nom lui fut donné par Marc Sangnier15 qui y établit en 1932 une permanence lors d’une candidature malheureuse à la députation. Dès le début de l’occupation en 1940, il rallia la résistance qui à l’époque était avant tout gaulliste16. Il fut arrêté le matin du 12 août 1943, dans son café, "boite aux lettres" des mouvements de Résistance. Déporté en Allemagne, il arriva à Buchenwald le 24 janvier 1944, fut envoyé à Mauthausen le 22 février suivant, puis le 1er décembre à Jawischowitz, un "kommando" de travail d’Auschwitz. Le 22 janvier 1945, devant l’avancée des troupes soviétiques, il fut ramené à Buchenwald, puis déporté le 10 avril vers le camp de Flossenburg. Un voyage dont il ne reviendra pas.

Son fils André Péchereau (1921-1999) était entré dans la Résistance au début des années 1940. En juin 1943, il franchit clandestinement les Pyrénées et après un internement de cinq mois dans des prisons franquistes, il rejoignit la France Libre à Casablanca. En août 1944, il débarqua en Provence à Cavalaire, fit la campagne de France jusqu’en Alsace. Puis de décembre 1944 à la fin de la guerre dans le Tyrol, il fut affecté à l’escorte de sécurité du général de Lattre de Lattre de Tassigny.

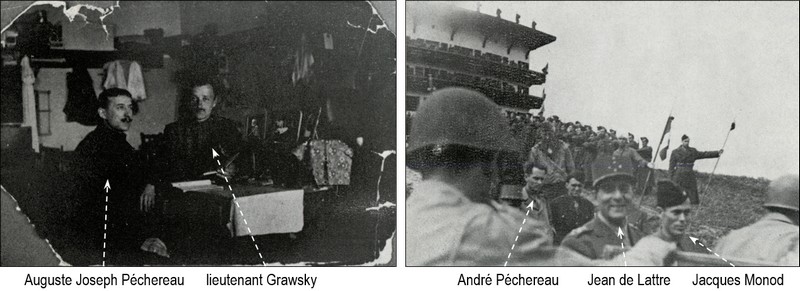

Auguste-Joseph Péchereau (1892-1945) et son fils André Péchereau (1921-1999),

durant la Guerre 1914-1918 et la Guerre 1939-1945 :

- à gauche, Auguste-Joseph apprenant le russe dans le camp de Wurtzbourg, en 1916 ;

- à droite, André quelques jours après l’armistice de mai 1945, dans le Tyrol autrichien.

Un mois auparavant était aussi mort en déportation, Auguste-Justin Péchereau (1898-1945), cousin d’Auguste-Joseph Péchereau et comme lui arrière-arrière-petit-fils du "brigand" Pierre Péchereau. Il était le petit-fils d'Arthur-Eugène Péchereau (1839-1885)17, qui vint s’établir autour de 1860 comme maréchal-ferrant dans le bourg du Poiré. Il fut combattant volontaire à la fin de la Première Guerre mondiale au cours de laquelle il fut gazé en juin 1918. Devenu lui aussi maréchal-ferrant, il quitta en 1923-1924 l’affaire familiale qui fut continuée par son frère Léon Péchereau (1901-1995), pour aller s’établir à Chantonnay. Bien qu’il y eût acquis une bonne réputation pour son savoir-faire professionnel, il fut amené à quitter la Vendée pour aller habiter à Saint-Sébastien-sur-Loire, où vivait sa belle-famille et où il continua d’exercer son métier. Après 1940, il rejoignit le mouvement de résistance Libération-Nord qui avait été créé en décembre de cette année-là. Mais il fut arrêté, et fut déporté le 12 mai 1944 de Compiègne vers l’Allemagne, où il mourut le 5 mars 1945 à Ohrdruf, un camp de concentration annexe de celui de Buchenwald.

Le "monument aux morts pour la France" de Saint-Sébastien-sur-Loire,

où habitait Auguste-Justin Péchereau (1898-1945) quand il s’engagea dans la Résistance.

C’est ainsi que moururent deux descendants du "brigand" Pierre Péchereau pour, comme lui, n’avoir pas voulu "renoncer à leur idéal"11. Ce souvenir de l’un et des autres rappelle la continuité familiale que l’on rencontre ou que l’on retrouve dans bien d’autres mémoires locales.

--------------------

Notes, sources et références...

(sauf mentions contraires, illustrations et texte sont dus à M. Mignet)

1 Les informations sur la famille Péchereau et sur son activité de maréchalerie proviennent de rencontres en leur temps avec Pierre Péchereau (1927-2021) et ses enfants, auxquels sont dues toutes les illustrations s’y rapportant.

2 Auguste Remaud (né en 1835) fut élu en 1888 1er adjoint du nouveau maire Jean Tenailleau. Cette élection fut la première lors de laquelle le maire fut véritablement élu par les membres du Conseil municipal, et non nommé par le préfet comme l’avaient été ses prédécesseurs pour les villes et les chefs-lieux de canton. Ainsi Camille Gouin avait été nommé maire du Poiré de 1878 à 1888 en raison de ses sympathies pour les "républicains opportunistes" tels que Jules Ferry et Léon Gambetta, arrivés au pouvoir en 1877. Dans les décennies suivantes son fils, Arsène Remaud (né en 1861), fut après lui élu membre du Conseil municipal du Poiré.

3 La famille d’André-Philippe Danyau (1762-1813) fut de la petite demi-douzaine de familles de notables du Poiré à y avoir été durablement républicaines sous la Révolution. Ayant quitté la commune elle conserva génération après génération ses comportements politiques d’alors. Ainsi, un de ses héritiers, émigré au Chili, a eu pour descendant César Ruiz-Danyau (1918-1990) qui, ministre d’Allende en août 1973, rejoignit Pinochet en octobre de la même année. Parmi les autres familles ayant adopté les mêmes positions, la plus connue est celle de son proche parent, le juge Joseph-Philippe Tireau (1753-1815), qui fut membre du tribunal révolutionnaire des Sables et y envoya alors des dizaines de personnes à la mort.

4 Ainsi voit-on Gabriel Favereau signer les bons de réquisitions de la petite administration des insurgés, de 1793 à 1795 (Cahier des réquisitions de l’armée catholique et royale dans la paroisse du Poiré - Méd. mun. de la Roche-sur-Yon : ms 019).

5 Du nom de Samuel Mignen (1893-1976), originaire de Legé et ayant épousé une demoiselle Potier. Il possédait une quinzaine de fermes, soit environ 350 hectares, ce qui à l’époque permettait de vivre en "propriétaire-rentier" mais ne le pourrait plus au début du XXIe siècle. Politiquement, il se présentait comme membre de "la gauche radicale". Les fermes annexes de ces demeures des n° 14 et 15, respectivement tenues par les familles Lambert et Robin, ont cessé leurs activités agricoles dans les années 1980

6 Rapidement, les expositions qui succédèrent à ce salon de 1988 se déroulèrent sur une dizaine de jours. Pour les artistes y ayant exposé, on se reportera aux catalogues de chacune d’elles.

7 Voir, dans les pages 11 à 13 du Poiré magazine, de septembre 2012, le dossier de présentation de ce qui n’était encore que le projet d’une future Médiathèque.

8 Cf. les Délibérations municipales du Poiré-sur-Vie, mai 1914 – mai 1922 (Arch. dép. de la Vendée : AC 178 14).

9 Pour ce qui concerne la mémoire de ceux qui sont "morts pour la France" depuis 1914 et pour ceux ayant combattu alors pour la France, voir les recherches de Daniel Aubret et leurs concrétisations dans le Mémorial du Poiré-sur-Vie. Pour ce qui concerne plus particulièrement le Poiré et la Guerre 19l4-1918, voir Joseph Mignet combattant de la Grande Guerre, de Dominique Mignet, inédit, 2023.

10 Voir entre autres références : de Fr. Héran : "Générations sacrifiées : le bilan démographique de la Grande Guerre", in Population et Sociétés, n° 510, avril 2014 ; ou encore de J. Winter, "Victimes de la guerre : morts, blessés et invalides", in Encyclopédie de la Grande Guerre, t. II, 2e éd., 2012, p. 715-728 ; etc.

11 La présence des prénoms Arthur et Auguste à toutes les générations et dans toutes les branches de la famille Péchereau rend délicats les repérages généalogiques. Parmi ceux portant ces prénoms on trouve ainsi Arthur-Auguste Péchereau, né au Poiré en 1888 et habitant ensuite à la Rochelle, lieutenant "mort pour la France" le 1er novembre 1918 (cf. le Mémorial du Poiré-sur-Vie).

12 Sur le "brigand" Pierre Péchereau, voir dans Les Enfants du brigand, 1990, 184 pages, d’André Péchereau, le prologue et le chapitre XXV. Sur ce dernier et son père Auguste-Joseph Péchereau, y voir les chapitres correspondants, ainsi que Les Vendanges de Miranda, 1983, 249 p., autre livre d’André Péchereau.

13 Au matin du 23 mars 1796, Charette n’avait plus que 45 compagnons qui périrent pour la plupart ce jour-là, et les deux ou trois capturés avec lui furent abattus sur le champ par le général Travot qui n’avait pas l’habitude de s’encombrer de prisonniers inutiles. Selon une enquête minutieuse d’Alain de Goué, 12 à 16 purent s’échapper, dont 8 qu’il identifie comme étant : Pierre Remaud, de Chavagnes et aumônier de Charette ; Joseph Jaunâtre, garçon meunier aux Lucs ; Pierre Delhommeau, fils d’un des métayers de la Pellerinière des Lucs ; Jean Fresneau, journalier à Saint-André-Treize-Voies ; Pierre Morineau, charpentier à Saint-Philbert-de-Bouaine ; Louis Sorin, forgeron ; Jacques Renolleau, de Chauché ; et le chevalier de Goussinot ("La prise de Charette (23 mars 1796) – Étude historique et critique d’après des documents inédits", Revue du Bas Poitou, 1910, p. 113-147 et 337-409).

Pierre Péchereau était des 4 à 8 autres, parmi lesquels on peut aussi compter Charles-Henri La Roche Saint-André dont les états de services, en 1815, rapportent qu’il était "resté auprès de ce général lui trentième dernier" (Arch. dép. de la Vendée, 1 Num 273/1, vue 2/22).

14 Auguste-Joseph Péchereau côtoya dans celui de Wurtzbourg le futurs général et résistant Louis de Goÿs de Mézeyrac (1876-1967) et le futur général et membre de la France Libre Georges Catroux (1877-1969). Il y apprit quelques rudiments de langue russe grâce à un de ses compagnons de captivité, le lieutenant Grawsky (ou Gaevsky). Dans l’un ou l’autre de ces camps il a pu peut-être côtoyer aussi Michel Toukhatchevski (1893-1937), que Staline nomma maréchal, puis fit exécuter un peu plus tard, ou encore un certain Charles de Gaulle…

15 Marc Sangnier (1873-1950) fut en 1894, le créateur du mouvement politique "le Sillon", qu’on classera plus tard comme étant un courant politique "chrétien de gauche", une expression qu’il aurait peu appréciée, lui qui est connu pour avoir été contre toute bien pensance.

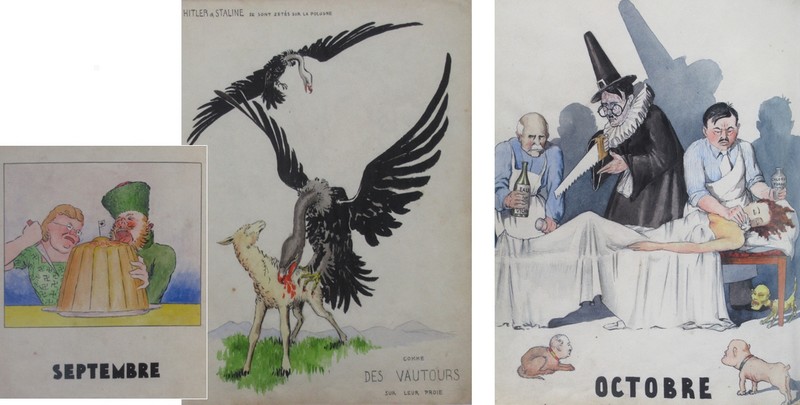

16 En cette année 1940 et à quelques individualités près, la Résistance était essentiellement gaulliste et éloignée des partis politiques traditionnels, dont du parti communiste rallié depuis août 1939 au Pacte germano-soviétique, et qui attendit l’été 1941 pour entrer en résistance. Cet état d’esprit d’Auguste-Joseph Péchereau se retrouvait aussi en général au Poiré, en particulier chez ceux qui furent amenés à protéger les personnes recherchées, à aller s’engager dans les forces de la France Libre ou plus tard à rejoindre des maquis… Le fait que Les Enfants du brigand, d’André Péchereau ait été préfacé par Pierre d’Angles (alias Emile Gauvrit, dont la famille est originaire de "la Jaunière") est représentatif. Cet Emile Gauvrit fut dès 1940 et jusqu’en 1944 le créateur et animateur de "la Mère Ageasse", seul journal clandestin de Vendée, et qui, entre autres actions, fut à l’origine en 1944 du "maquis des Bouillères" à Boufféré. Parmi ces résistants vendéens de la première heure, on citera Maurice de la Pintière (1920-2006), de Vouvant, déporté en 1943 à Buchenwald, puis à Dora (matricule 31115), puis à Bergen Belsen… et le témoignage de ses dessins engagés de 1939 à 1945, publiés dans Un chemin de déporté (2005, 170 p.).

Les prises de position internationales et nationales de Maurice de la Pintière en 1939-1940……

- septembre 1939, la Pologne partagée entre une Gretchen nazie et un Ivan communiste,

et entre deux vautours hitlérien et stalinien ;

- octobre 1940 (entrevue de Montoire), Hitler avec l’aide de Pétain (et de sa bouteille d’eau de Vichy)

a amputé de l’Alsace-Lorraine et occupe aux deux-tiers, une France endormie par Laval ;

l’Espagne, l’Italie et le Japon s’apprêtant à se saisir des restes...

( dessins au jour le jour de Maurice de la Pintière – Un chemin de déporté, p. 20, 21, 50 )

17 Dans la généalogie des Péchereau du Poiré, la mère d’Auguste Justin et de Léon Péchereau était Léontine Achallé. L'arrière-grand-père de celle-ci, Pierre Achallé (né en 1774) était charpentier-amoulangeur dans le bourg du Poiré comme le seront ses descendants. Il fut tué dans un combat près du bourg de l’Aiguillon-sur-Vie le 19 mai 1815, lors du soulèvement qui eut lieu pour s’opposer à la vaine tentative faite par Napoléon afin de reprendre le pouvoir, et qui aboutit pour la France après Waterloo le 18 juin suivant au résultat catastrophique que l’on sait.

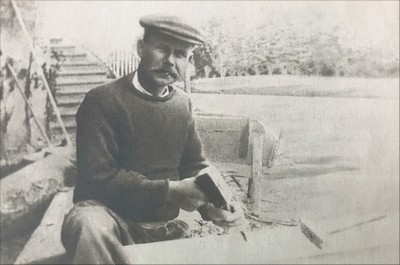

Ferdinand Achallé (1838-1909), père de Léontine, grand-père d’Auguste Justin Péchereau,

et charpentier-amoulangeur comme l’avaient été ses père et grand-père,

c’est-à-dire fabricant et réparateur d’ailes, de toits et de mécanismes de moulins.

avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur

◄ page précédente : la place du Marché Haut ▲ page suivante : la Mélanière ►