la Métairie

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

Le village de "la Métairie" fait tout un avec le "château de la Métairie" auquel il est étroitement lié. Malgré sa situation difficile au début du XXIe siècle, le château fait partie de la douzaine de lieux ou monuments emblématiques de la commune du Poiré.

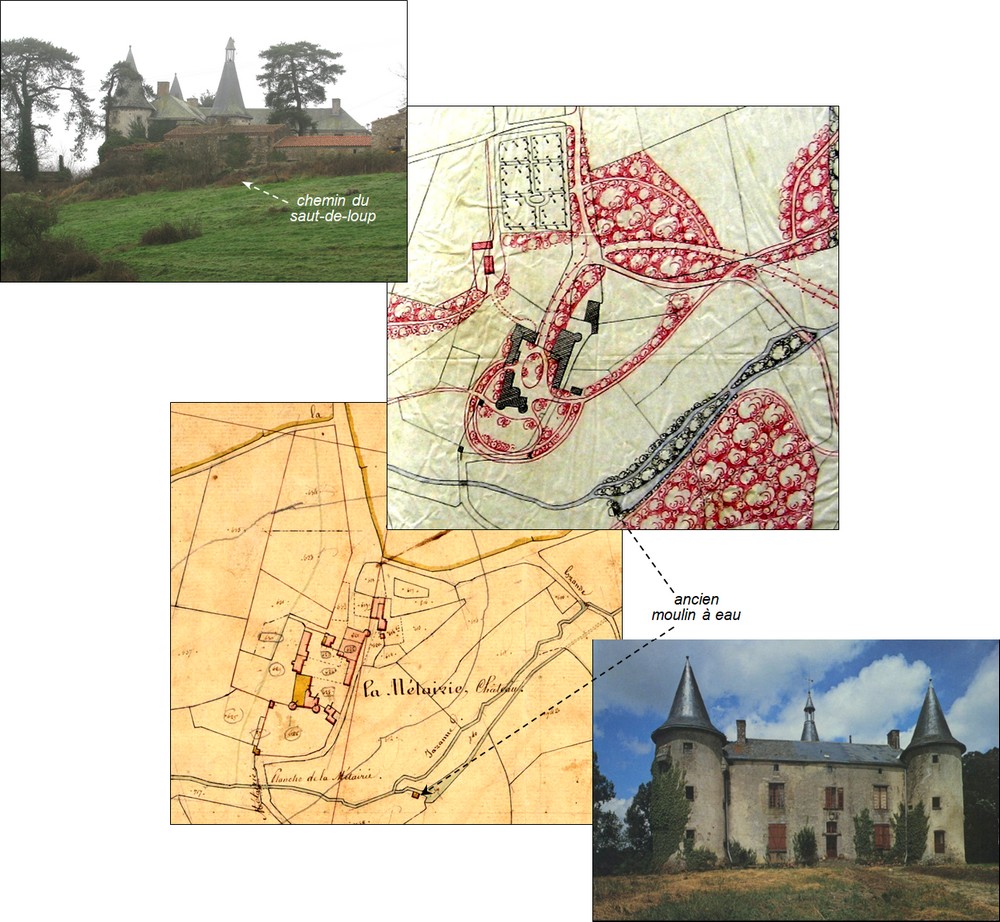

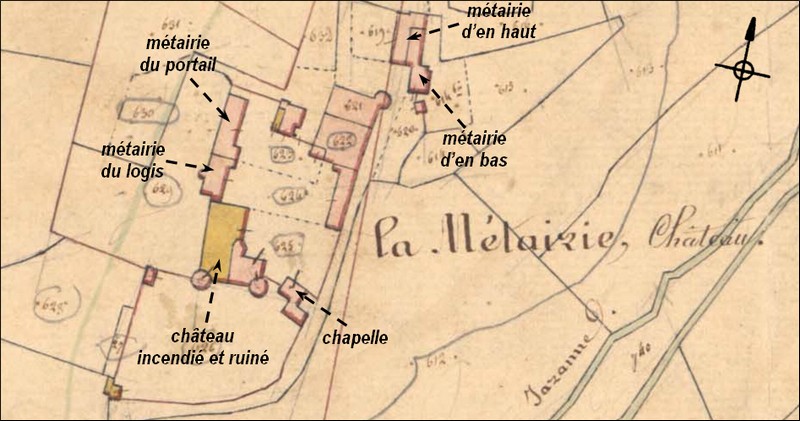

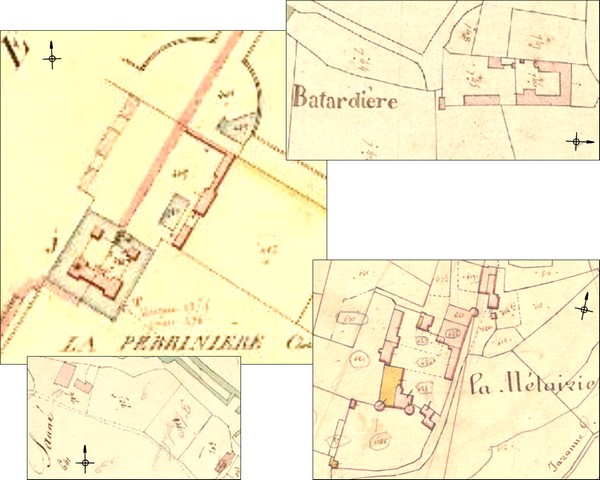

Le site du château et du village de "la Métairie" en 1836 sur le plan cadastral du Poiré,

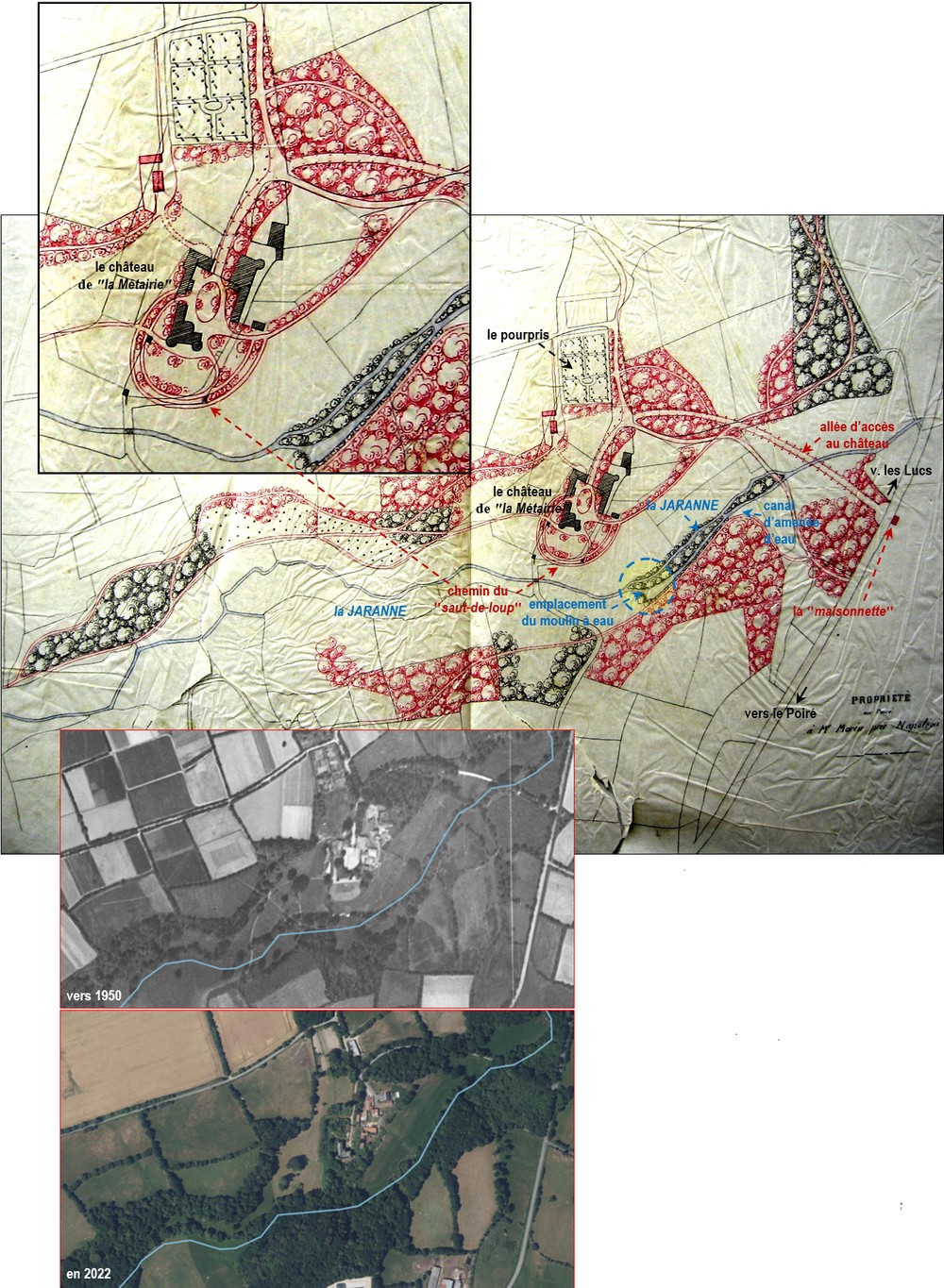

et en 1849 sur le projet d’aménagement proposé par le paysagiste André Leroy

(environ 450 x 480 mètres).

Le 23 décembre 2016 le château vu de l’est, et sa façade sud dans les années 1970 (carte postale Ed. Gauvrit).

------------------------------

Une localisation en marge et des origines obscures

Bien que dominant d’une dizaine de mètres le vallon de "la Jaranne", le site de "la Métairie" n’est pas plus favorable que d’autres lieux pour une implantation défensive, et l’évocation de la présence de souterrains semble y relever de la rumeur, même si des fouilles effectuées au XIXe siècle en avant de la façade sud de l’actuel château, auraient "permis de reconnaître des substructions et des souterrains, appartenant probablement à un castel antérieur"1.

Les sources les plus anciennes sur "la Métairie" sont surtout généalogiques, remontant au mieux au XIVe siècle avec de façon incertaine en 1343 un Jean de la Métairie, tandis que d’hypothétiques Chabot auraient pu le précéder2. A partir de la fin du XVe siècle, succédant par mariage aux Merleau, y apparaissent les Marchand qui, au milieu du XVIIe siècle et toujours par mariage, laisseront la place aux Vaz de Mello, lesquels seront exterminés sous la Révolution3…

Louis MERLEAU avant 1475,

Jean MARCHAND qui épousa Anne Merleau vers 1470,

Louis MARCHAND qui épousa Jeanne de Saligné vers 1494,

Jacques MARCHAND qui épousa Françoise Bérard vers 1530,

Claude MARCHAND qui épousa Antoinette de Barrot,

Jean MARCHAND († 1594) puis sa sœur Catherine, tous deux sans descendance,

"la Métairie" passa après 1648 à Jeanne de Pontceau qui leur était apparentée

et qui avait épousé en 1626 Alphonse Vaz de Mello.

Ci-dessus, la succession des possesseurs du "château de la Métairie",

de la fin du XVe siècle au milieu du XVIIe siècle.

Les Marchand étaient seigneurs de "la Métairie" au moment de la Réforme protestante. C’était à une époque où le pouvoir royal s’efforçait d’accroître son autorité aux dépens des pouvoirs seigneuriaux. Alors que les Marchand restèrent catholiques, les autres familles nobles du Poiré, les Bonnevin de "la Rételière", les Guinebaud de "la Millière", les Nicolleau du "Fief", les Buor de "l’Eraudiere", les Aulnis de "Pont-de-Vie"... rejoignirent le camp protestant, participant aux ravages commis dans la région entre 1562 et 15984. Cela valut à Jean Marchand, de "la Métairie", d’être tué le 21 juillet 1594 dans un combat par les Protestants. On rencontre de nombreux membres de sa famille dans le clergé ou comme religieux dans ces années-là. On dit aussi que cela entraîna pour la famille des difficultés pour trouver des partis pour ses filles.

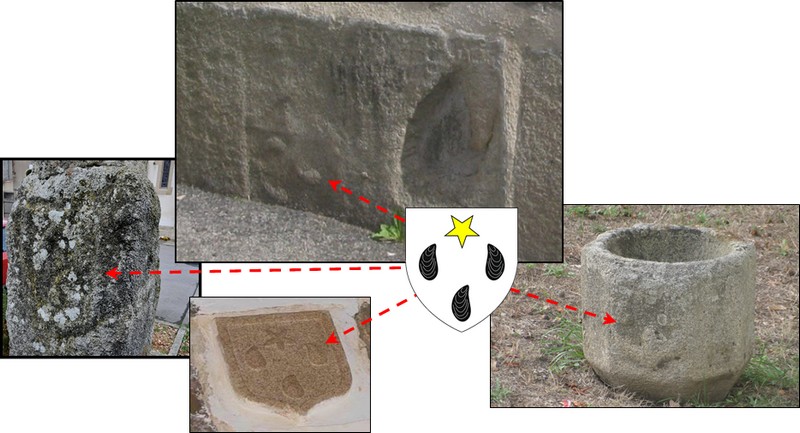

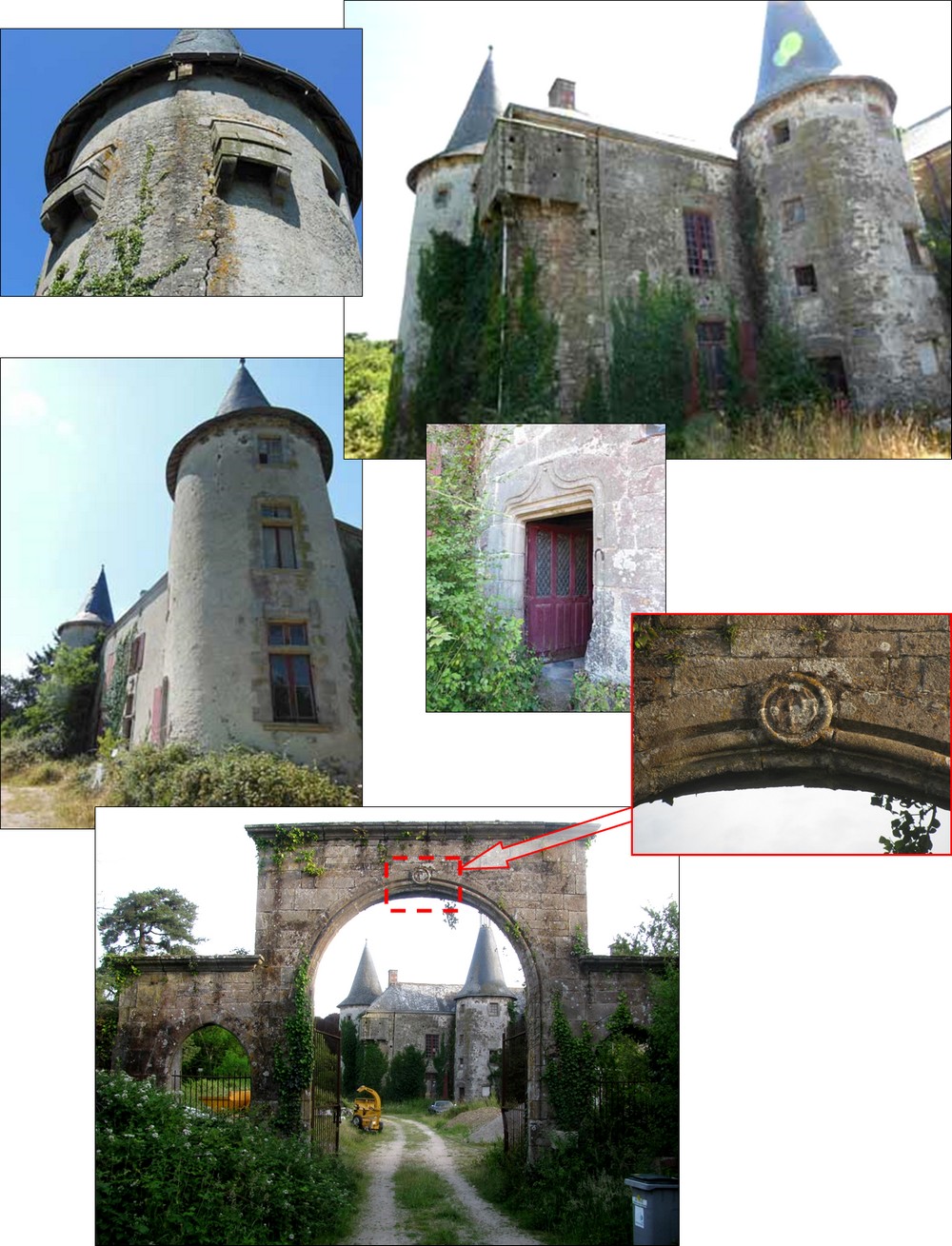

La présence du blason de la famille Marchand...

- sur une clé de voûte dans la tour centrale du "château de la Métairie" (photo E-M Vincent),

- sur un bénitier venant de ce château et en 2022 chez P. Br. à Mareuil-sur-Lay (diamètre : 39 cm),

- sur la pierre tombale de Jean Marchand († 1594) insérée en bas du mur de l’église du Poiré longeant le parvis,

- et, peu lisible, au dos du fût de la croix du parvis de cette église.

Ne serait-ce qu’en raison de l’existence d’une clé de voûte à leurs armes en bas de sa tour centrale, c'est aux Marchand qu'on attribue la construction de l'actuel "château de la Métairie", il est composé de deux corps de bâtiments en équerre avec, dans l’angle intérieur, une tour ronde servant d’escalier. Celui faisant face au sud est encadré par deux autres tours. Les façades de celui faisant face à l’ouest ont une allure paraissant plus ancienne.

Sur le côté est de la cour se trouvait une chapelle, qui était sous le vocable de l'Annonciation de la Sainte Vierge, et dont l’autel était dédié à sainte Catherine5. Elle a disparu suite à la Révolution. Jusque dans les années 1970, deux statues en pierre calcaire en provenant pouvaient se voir au pied de l’escalier de la tour centrale du château. Avec une troisième se trouvant dans la niche de sa façade ouest, elles furent cédées un peu plus tard à la Conservation des musées de Vendée et sont exposées désormais à l’Historial de la Vendée6, aux Lucs. Ce sont des statues de sainte Barbe, de sainte Marie-Madeleine, et de sainte Catherine d’Alexandrie.

Les statues de la chapelle de "la Métairie" d’avant la Révolution7 : de gauche à droite...

- sainte Barbe (104 cm) et la tour où elle fut enfermée,

- saint Marie-Madeleine (77 cm) et son vase de parfum,

- sainte Catherine d’Alexandrie (90 cm) et la roue de son supplice.

------------------------------

Les destinées tragiques des Vaz de Mello

Alphonse Vaz de Mello, qui devint possesseur de "la Métairie" après 1648, descendait de familles d’origine portugaise, venues s’installer à la fin du XVIe siècle à Nantes où leurs noms se retrouvent dans les registres de diverses paroisses de la ville. Il était médecin et en 1626 son intervention sauva la vie à la reine-mère Marie de Médicis (1575-1642), venue en juillet-août à Nantes pour le mariage de son fils Gaston d’Orléans avec la duchesse de Montpensier. Cela lui valut le titre de "médecin du roi".8

C’est par les héritages de son épouse, Jeanne de Pontceau qu’Alphonse Vaz de Mello devint seigneur de "la Métairie" et sieur de "Barrot". Ils sont à l’origine des biens de taille limitée (4 métairies autour du château, celle de "la Brossière", une autre à "Barrot", un moulin à eau et deux à vent), des Vaz de Mello au Poiré, avant la Révolution qui les fera disparaître, S’y ajoutera une maison dans le quartier de "la Gibretière".

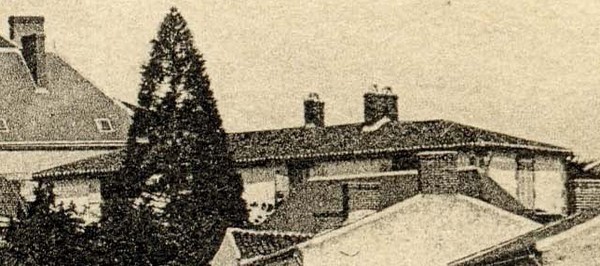

En 1900, la maison des Vaz de Mello construite dans le bourg du Poiré dans les années 17809...

...et ci-dessous leur succession à "la Métairie",

du milieu du XVIIe siècle jusqu’à leur extermination à la fin du XVIIIe siècle :

Alphonse VAZ de MELLO qui épousa en 1626 Jeanne de Pontceau,

André VAZ de MELLO († 1687) qui épousa Jeanne Prévost,

André VAZ de MELLO qui épousa en 1723 Marie-Louise Buor

et qui eut neuf enfants dont :

Madeleine (1726-1794),

André (1727-1777) qui suit,

François (1731-1797),

Louis (1733-1812),

Suzanne (1743-1794)...

André VAZ de MELLO (1727-1777) qui épousa en 1760 Marguerite Charette (1743-1789)

et qui eut sept enfants dont, vivants en 1790 :

Gabrielle (1762-1793),

Marguerite (1764-1793),

Claire (1765-1793),

Alexandre (1769-1794),

Cézaire (1771-1795),

Olympe (1776-1793).

La destinée des quatre sœurs, Gabrielle, Marguerite, Claire et Olympe

Au début de septembre 1793, Gabrielle, Marguerite, Claire et Olympe Vaz de Mello, accompagnées de leur servante Jeanne Roy (1771-1793, de Saint-Etienne-du-Bois), quittèrent "la Métairie", Après les décrets du 1er août 1793, les troupes républicaines venant de Nantes, dont les soldats dits "Mayençais", envahissaient le pays et, appliquant les ordres reçus, semaient la mort, l’incendie et le pillage10. Elles et leur servante s’enfuirent vers le Haut-Bocage... La défaite de Cholet le 17 octobre les conduisit à suivre l’armée vendéenne outre-Loire. Le 17 décembre au soir elles firent partie d’un groupe de 27 personnes, 7 femmes et 20 hommes, qui furent capturées près de Nozay, et transférées à Nantes dès le lendemain matin.

Ecrouées à la prison du Bouffay, elles étaient le 19 décembre sur une liste signée par le représentant du peuple Carrier et remise au président du tribunal révolutionnaire Phelippes de Tronjolly, lui ordonnant "de faire exécuter sur le champ, sans jugement, les 27 brigands ci-dessus qui ont été arrêtés les armes à la main"11. Elles furent toutes les cinq guillotinées le jour même.

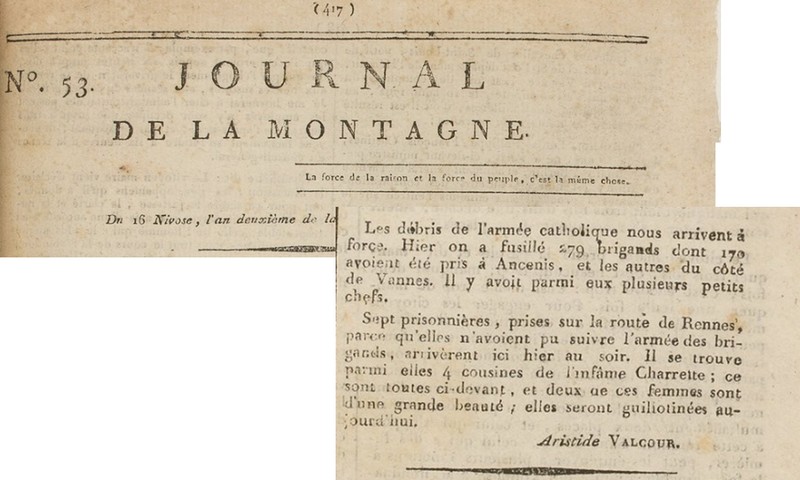

L’exécution de Gabrielle, Marguerite, Claire et Olympe Vaz de Mello12,

le 19 décembre 1793, sur la place du Bouffay à Nantes.

...et cette même exécution telle qu’elle est rapportée et célébrée

dans le Journal de la Montagne, n°53, du 16 nivôse an II (5 janvier 1794).

Les destinées de leurs frères Alexandre et Césaire

En 1789, Alexandre Vaz de Mello faisait partie des "Gardes du Corps de Louis XVI", a priori jusqu’à leur dissolution, le 21 septembre 1791. A cette date, ils furent remplacés par la "Garde constitutionnelle de Louis XVI", elle-même supprimée le 10 août 1792, et ses membres licenciés. Alexandre prit le chemin de l’exil et rejoignit l’armée des princes puis, en qualité de chasseur à cheval, la "légion de Béon" qui en dépendait. Il fut tué le 26 avril 1794, probablement à Bousignies, à 22 km à l’et de Maubeuge sur la frontière séparant la France des Pays-Bas autrichiens d’alors (Belgique actuelle)13.

Ce que l’on sait de la destinée de Césaire Vaz de Mello provient de son interrogatoire par la Commission militaire de Quiberon le 13 thermidor an III (31 juillet 1795), au cours duquel il dit avoir émigré en février 1792 et, continuant, il répond...

"qu’ayant été menacé dans sa propriété il partit avec peu d’argent croyant que les troubles n’auraient point duré que ses ressources étant taries et apprenant qu’on accordait des secours en Angleterre aux français émigrés ou autres indistinctement, il y était passé pour en profiter, mais qu’un ordre du parlement britannique enjoignait à tous les français de prendre service dans le corps des émigrés, qu’alors il est entré au Loyal Emigrant il y a environ deux ans en qualité de soldat, et qu’il est actuellement caporal."

Il avait fait partie de cette expédition dite "de Quiberon" qui débuta le 23 juin 1795 et prit fin le 21 juillet suivant quand ses membres se rendirent à Hoche contre promesse de vie sauve. Une fois prisonnier Césaire Vaz de Mello fut fusillé le 3 août 1795. Plus tard ses ossements et ceux de ses compagnons d’infortune seront exhumés et conservés dans la Chartreuse d'Auray où leurs noms ont été gravés14.

L’interrogatoire de Césaire Vaz de Mello (13 thermidor an III / 31 juillet 1795)14-27.

Les destinées de leurs tantes et de leurs oncles

En quittant "la Métairie" les quatre sœurs y avaient laissé deux de leurs tantes, Madeleine et Suzanne Vaz de Mello, nées en 1726 et 1743. Leur destin est connu par ce qu’en a raconté à ses enfants Pierre Mollé, (1775-1860), un des métayers du village, et qui a été consigné dans la Chronique paroissiale du Poiré ainsi...

"Aussi, est-ce dans leur propre chambre que les bleus se saisirent d'elles et les déclarèrent prisonnières. Sans respect et sans pitié pour ces femmes inoffensives, ces soldats inhumains les forcèrent à assister au pillage et à l'incendie de leur château ; puis, leur sinistre besogne achevée, les emmenèrent à Nantes dans une charrette à bœufs, pour y être jugées par le tribunal révolutionnaire. Leur sort fut vite décidé : les innocentes victimes marchèrent au supplice comme à une victoire, au chant des cantiques et du Salve Regina.

Quant à la charrette et aux bœufs dont les bleus se servirent pour conduire à Nantes les deux bonnes demoiselles, ils appartiennent à Pierre Mollé, un de leurs fermiers. Bien entendu que ni la charrette, ni les bœufs, ne revinrent à la Métairie."1

Les quatre sœurs avaient aussi deux oncles vivants à cette époque ; François et Louis Vaz de Mello.

Sur le second, Louis, on ne sait que peu de choses, sinon qu’il est né en 1733 et qu’il serait mort en 1812. En 1762, il faisait partie des Gardes du corps du Roi, compagnie de Luxembourg. Il a fait souche, et au XXIe siècle il a des descendants dans les régions rémoise et parisienne15.

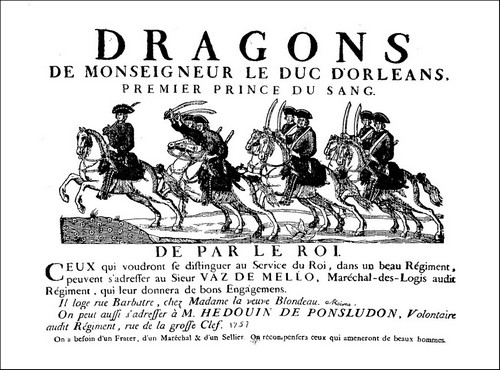

Quant au premier, François, il est né en 1731 et serait mort en 1797. Dans les années 1770, il est officier de dragons du régiment d’Orléans. En 1790 il devient maire de la Chaize-le-Vicomte et démissionne en 1791. Il est au Poiré en 1793 où il fait partie du "Comité de la paroisse" alors constitué pour son administration, et il est un des signataires des "bons de réquisitions" émis par celui-ci. On trouve son nom aux côtés de celui de Pierre-Louis Bougreau (1755-1793), régent (instituteur) et "capitaine de paroisse" du Poiré, lors de plusieurs combats durant l’année 179316.

Affiche de recrutement en 1787 du régiment de dragons d’Orléans

mentionnant François Vaz de Mello16.

------------------------------

"La Métairie", profit de guerre pour un général aux ordres

Les Vaz de Mello ayant été considérés comme émigrés, leurs biens (leur "château de la Métairie", leurs 6 métairies, leurs 2 moulins à vent et leur maison du bourg du Poiré) furent séquestrés comme "biens nationaux". Leurs estimations furent faites par deux notables locaux, "l’expert" Henri-Jean Caillé et le notaire André-Philippe Danyau, entre le 21 ventôse et le 4 germinal de l’an VI (11 et 24 mars 1798). Leurs adjudications eurent lieu à Fontenay le 16 floréal de l’an VI (5 mai 1798), à l’exception de leur maison du bourg adjugée le 29 prairial an VI (17 juin 1798). La maison du bourg, les métairie et moulin à vent de "Barrot" furent acquis par le juge de paix du Poiré, André-Philippe Tireau, Le moulin à vent de "la Métairie" le fut par le meunier André Guillet, du bourg. Quant au "château de la Métairie", les quatre métairies voisines et celle de "la Brossière" - c’est-à-dire 85 à 90 % des biens des Vaz de Mello - ils échurent au général Travot17.

Jean-Pierre Travot (1767-1836) s’était engagé dans l’armée fin 1786 et, l’avait quittée dix-huit mois plus tard avec le grade de sergent-fourrier, pour reprendre du service en 1791 devenant lieutenant-colonel. A la fin de l’été 1793 et dans les années suivantes, il fit partie de "l’armée de Mayence" envoyée faire de la répression en Vendée. On lui a attribué la bonne réputation d’y avoir "fait tuer avec modération". Le 23 mars 1796, avec plusieurs centaines d’hommes, il réussit à vaincre Charette et ses 45 compagnons, et si sur le champ il fit abattre ceux qu’il avait fait prisonniers, il épargna leur chef qui, envoyé à Nantes, y sera exécuté six jours plus tard.18 Ce fut son fait d’armes le plus connu et qui consacra son grade de général. Chevalier puis commandeur de la Légion d’honneur, il reçut en 1813 le titre de baron d’Empire, avec armoiries19. Mais en 1815 il rallia Napoléon lors de sa vaine tentative pour reprendre le pouvoir. Traduit devant un conseil de guerre l’année suivante, il fut emprisonné. De santé mentale fragile, il sombrera dans la folie et mourra vingt ans après dans une "maison de santé" à Montmartre, le 6 janvier 1836.20

Durant les trente-huit années durant lesquelles le général Travot fut propriétaire de "la Métairie", ses métairies furent relevées mais son château y resta en ruine.

Le général Travot selon une estampe de J. Bruneau et selon la statue érigée en 1838 à la Roche-sur-Yon ;

en 1942 elle sera enlevée par l’occupant pour en récupérer le bronze.

Son blason de baron d’Empire, avec son premier quartier à la signification transparente.

Le dénombrement de la population de l’An V (1797)21 comptait 20 habitants de 12 ans et plus à "la Métairie". Ils s’y répartissaient en 4 familles élargies, incluant domestiques et "personnes de confiance". Ce sont celles de...

- François Prouteau (46 ans), 6 personnes ;

- Jean Prouteau (28 ans), 6 personnes ;

- Jean Phelippeau (40 ans), 2 personnes ;

- Jean Mollé (35 ans), 6 personnes dont son frère Pierre Mollé, 22 ans.

En 1798, cinq ans après le passage des troupes révolutionnaires, les procès-verbaux d’estimation des biens nationaux donnent l’état dans lequel se trouvaient à "la Métairie" le château et ses dépendances, ainsi que les habitations et bâtiments des métairies l’entourant et qui avaient aussi jusque-là appartenu aux Vaz de Mello...

(1 pied y valant 32,5 cm ; 1 boisselée y valant 0,114 ha)22

- "La maison principale et la borderie exploitée par Jean André...

composée d’une salle, salon, plusieurs chambres basses et hautes, cabinet, tours, offices, cuisine, caves, greniers, toits à bestiaux, écuries, gerberies, granges, volailleries, chenil, buchetterie et une chapelle et sa sacristie, le tout se joignant.

Les dits bâtiments en partie brûlés et en partie en masure, de longueur 150 pieds, de largeur autant, formant un carré, et de hauteur 40 pieds ou environ au principal corps de la maison. [...]

Plus un jardin au devant de la maison, planté de petits arbres nains, contenant 1 boisselée ou environ [...]"

suit l’énumération de ses terres.

- "la borderie exploitée par Jean Mollé, la maison principale...

composée de deux chambres basses, deux greniers au-dessus, le tout en mauvais état ; de longueur 15 pieds, de largeur 18 pieds et de hauteur 15 pieds, le tout se joignant. [...]

Plus les toits et granges des bestiaux dans l’enclavement de la maison principale du ci-devant château, incendiés, ainsi qu’un toit à cochons [...]"

suit l’énumération de ses terres.

- "une métairie de la Métairie, exploitée par Jean Mollé, la maison principale...

consistant en deux chambres basses se joignant, de longueur 50 pieds, de largeur 18 pieds, et de hauteur 8 pieds, [...] les dits bâtiments ci-dessus en médiocre état.

Plus une autre chambre et un toit à cochons où il ne reste que les murs, de longueur 30 pieds, de largeur 11 pieds, et de hauteur 8 pieds. [...]

Plus le toit des bestiaux, ne restant que les murs, de longueur 40 pieds, de largeur 20 pieds, de hauteur 12 pieds au pognon. [...]

Plus la grange joignant le toit à bestiaux, ne restant que les murs, de longueur 40 pieds, de largeur autant, et de hauteur 20 pieds. [...]

Plus une chambre et un petit toit joignant le toit des bestiaux, de longueur 18 pieds, de largeur autant, et de hauteur 8 pieds, [...] en assez mauvais état. [...].

suit l’énumération de ses terres.

- "une métairie à la Métairie, exploitée par François Prouteau, la maison principale...

consistant en une chambre basse, un grenier au-dessus, la boulangerie, et une autre chambre au bout, le tout se joignant, de longueur 60 pieds de largeur 20 pieds, et de hauteur 12 pieds. [...]

Les dits bâtiments en médiocre état, excepté la boulangerie où il ne reste que les murs. Plus le toit des bestiaux de longueur 40 pieds, de largeur 20 pieds et de hauteur 12 pieds au pignon, [...] le dit toit en assez bon état.

Plus la grange joignant le toit des bestiaux, de longueur 40 pieds, de largeur autant, et de hauteur 20 pieds au pignon. [...]"

suit l’énumération de ses terres.

Le village de "la Métairie" sur le plan cadastral de 1836 (environ 315 x 165 m),

avec son château, ses métairies et les noms qu’on leur donnait alors.

Pour les autres biens ayant appartenu aux Vaz de Mello, l’état des bâtiments de la métairie de "la Brossière", contiguë aux terres de "la Métairie" et aussi acquise par le général Travot, sont dits "en médiocre état". Pour les autres biens qui passent à d’autres acquéreurs : le moulin à vent de la Métairie "est en médiocre état" ; le moulin à eau de la Métairie "est tout à fait rasé" ; le moulin à vent de Barrot "est en mauvais état, la moulange et autres ustensiles du dit moulin étant presque à bout" ; les bâtiments de la métairie de Barrot dépendant de la Métairie sont "en un état passable" ; et leur maison du bourg, à "la Gibretière", est "dans sa presque totalité ruinée"17-31.

A titre de comparaison, sur les 8107 ha du Poiré de l’époque, 48 métairies avaient été séquestrées comme biens nationaux. Selon leurs procès-verbaux d’estimation, leurs bâtiments étaient, en tout ou en partie, dits : "brûlés" ou "incendiés" pour 20 d’entre elles, "en ruine" ou "en masure" pour 6, "en état mauvais" ou "en état médiocre" pour 11, "en assez bon état" pour 5, et il n’était pas renseigné pour 6. Vu le nombre de bâtiments concernés, cela peut donner une idée de l’état de l’ensemble de la commune à cette époque.23

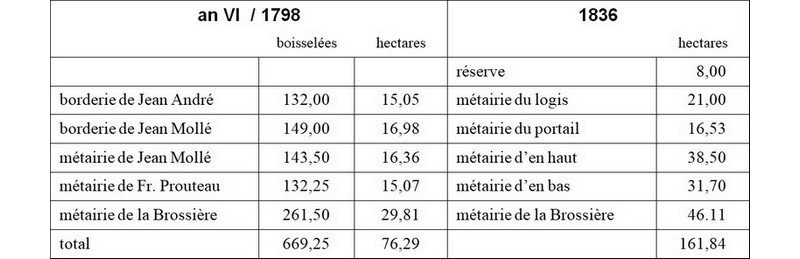

Il semble que le général Travot ne soit jamais venu à "la Métairie" et que lorsque le premier cadastre du Poiré fut levé en 1835-1836, l’ensemble de son domaine y était le même qu’en 1798. Cependant, les surfaces relevées par les estimateurs en 1798-1799 se révèlent être de tailles deux fois moins grandes que celles mesurées en 1836 sur le cadastre, que ce soit pour la globalité de ces biens nationaux, ou que ce soit pour les parcelles prises individuellement.24

"La Métairie" en l’an VI / 1798, vue par les estimateurs des biens nationaux,

avec selon eux les noms de ses habitants et, en boisselées, les surfaces de leurs métairies.

Ainsi que les surfaces des métairies de "la Métairie" sur le cadastre du Poiré de 1836.

(en mesure locale : 1 ha = 8,77 boisselées et 1 boisselée = 0,114 ha)

En 1836, année de la mort du général Travot, le recensement de la population comptait à "la Métairie" un total de 40 habitants. Ils s’y répartissaient en 6 familles élargies dont 5 de "laboureurs". C’étaient les familles de...

- Charles Gauvrit (40 ans) 9 personnes ;

- Cézaire Mollé (50 ans) 5 personnes ;

- Pierre Mollé (40 ans) 8 personnes ;

- Pierre Martineau (66 ans) 7 personnes ;

- Louis Rocheteau (38 ans) 4 personnes ;

- Pierre Mollé (60 ans), qui n’est pas dit "laboureur", 7 personnes.

------------------------------

"La Métairie", de sa restauration au XIXe siècle à son avenir incertain au début du XXIe

En 1837, "la Métairie" avec ses métairies et ses dépendances fut achetée par Ossian Morin d’Yvonnière, qui était né le 12 août 1814 à Champtoceaux (Maine-et-Loire) et qui mourra au Poiré le 27 janvier 1890. Il entreprit de restaurer le château, incendié plus de quarante ans plus tôt par les troupes révolutionnaires et qui était resté dans cet état.

Pour aménager ses alentours en parc paysager, suivant les tendances de l’époque, il fit appel à l’architecte-paysagiste angevin André Leroy25. Le projet proposé se concrétisa d’abord par un plan qui peut être daté de 1849 ou 1850, la nouvelle route du Poiré aux Lucs créée en 1839 y figurant, et étant titré "Propriété au Poiré à Mr Morin près de Napoléon".

Ci-dessous, pour comparaison entre les boisements proposés en 1850 et ceux existant 100 ans puis 175 ans plus tard,

le même emplacement vers 1950 et en 2022 (environ 1100 x 800 mètres).

L’hydrographie qui y est figurée est celle de 2022, et n’a qu’une valeur indicative.

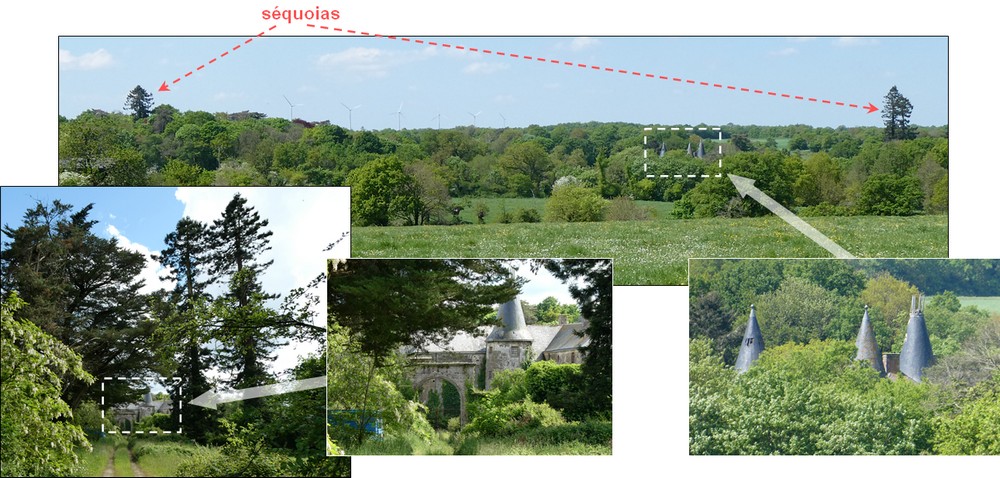

Il fut réalisé, avec quelques modifications. Ainsi une allée fut tracée, rejoignant la nouvelle route des Lucs où fut créé un accès en demi-lune bordé de bornes liées par des chaines, avec en face un pavillon couvert d’ardoises. Le nom du "chemin du saut de loup"26 donné au chemin passant en dessous de la prairie au sud du château en est sans doute un reste, tout comme la présence de plusieurs séquoias émergeant au-dessus des boisements envisagés pour compléter ceux existant déjà sur les versants de "la Jaranne". Mais ceux-ci ne furent qu’en partie réalisés.

Au début du chemin menant à "la Métairie", deux restes des réalisations proposées par André Leroy :

- fin avril 2025, une des bornes en ornant autrefois son entrée,

- fin décembre 2022, "la maisonnette" lui faisant face, tombée en abandon après 1950.

Et la croix de 3 m de haut qui y a été érigée en 1924 (inscription peu lisible : "O Crux Ave").27

Une partie des dépendances et métairies du château furent reconstruites en style clissonnais avec son usage de la brique dans les corniches, les bandeaux... les entourages de ses ouvertures en plein-cintre et aux dispositions ternaires, ou de ses oculus et de ses fenêtres géminées... Un style se retrouvant au Poiré dans d’autres constructions de la même époque, comme dans le parc de "la Gibretière", et ponctuellement ailleurs28.

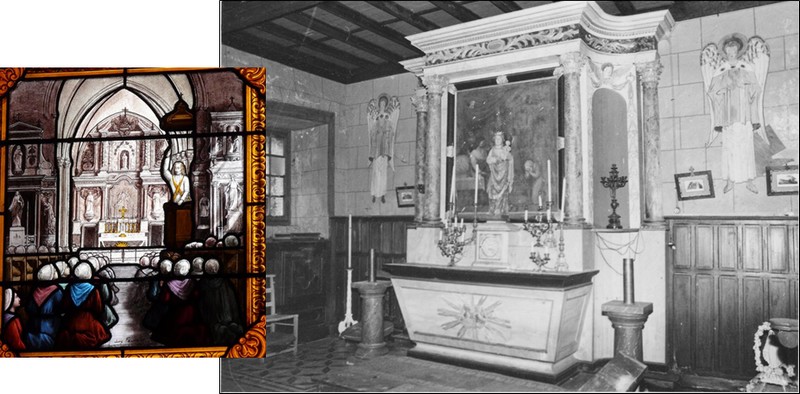

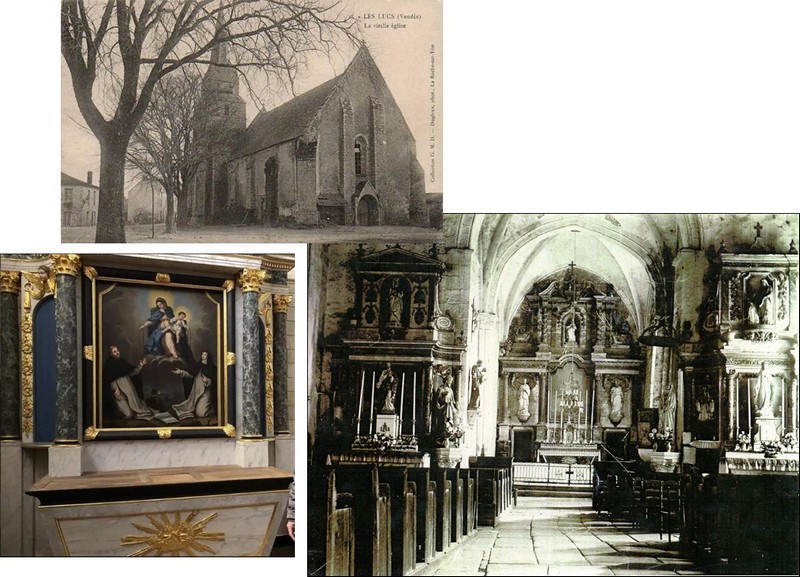

La chapelle des origines, qui était en ruine, ne fut pas reconstruite ; une autre fut édifiée à droite en entrant dans la cour du château. L’épouse d’Ossian Morin d’Yvonnière, Joséphine Mercier, était originaire des Lucs, et quand il fut question d’y édifier une nouvelle église elle en offrit le terrain. En remerciement, le conseil de paroisse des Lucs lui fit don d’un autel latéral de l’ancienne église avec son retable (sans sa partie haute), dénommé "autel de la charité" et orné d’une toile où un prêtre donne le viatique à un mourant.29

Vers 1978-1981, l’autel et le retable de la chapelle du XIXe siècle de "la Métairie" venant de l’ancienne église des Lucs

et qui est représenté sur la gauche d’un des vitraux de son église actuelle (photos J.-Cl. Lorvoire),

Ossian Morin d'Yvonnière a été a été maire de la commune du Poiré de 1871 à 1878, et il y sera conseiller municipal jusqu’en 1890. Au niveau départemental il a été élu conseiller général du canton du Poiré de 1871 à 1885, année où il démissionna.30

Après lui sa succession se fit par des femmes, et le dernier de sa famille à être propriétaire de "la Métairie" fut son arrière-petit-fils Yves de La Thébeaudière qui est décédé en 1992.

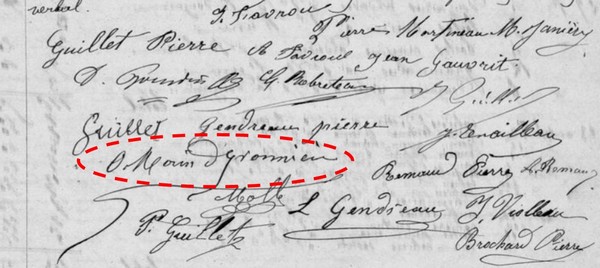

Signatures du procès-verbal de la réunion du 30 juin 1889 du conseil municipal du Poiré...

...et ci-dessous la succession des possesseurs du "château de la Métairie",

de 1837 à 2003 :

Ossian MORIN d’YVONNIERE (1814-1890) qui épousa Joséphine Mercier en 1842,

Berthe MORIN d’YVONNIERE (1845-1876) qui épousa Miguel Allard en 1869,

Yvonne ALLARD (1870-1946) qui épousa Louis de La Thébeaudière en 1894,

Yves de LA THEBEAUDIERE (1901-1992) qui épousa Josette Lyotard31 en 1942,

dont descendance.

En 2002 / 2003, le "château de la Métairie" a été vendu

par les enfants d’Yves de La Thébeaudière.

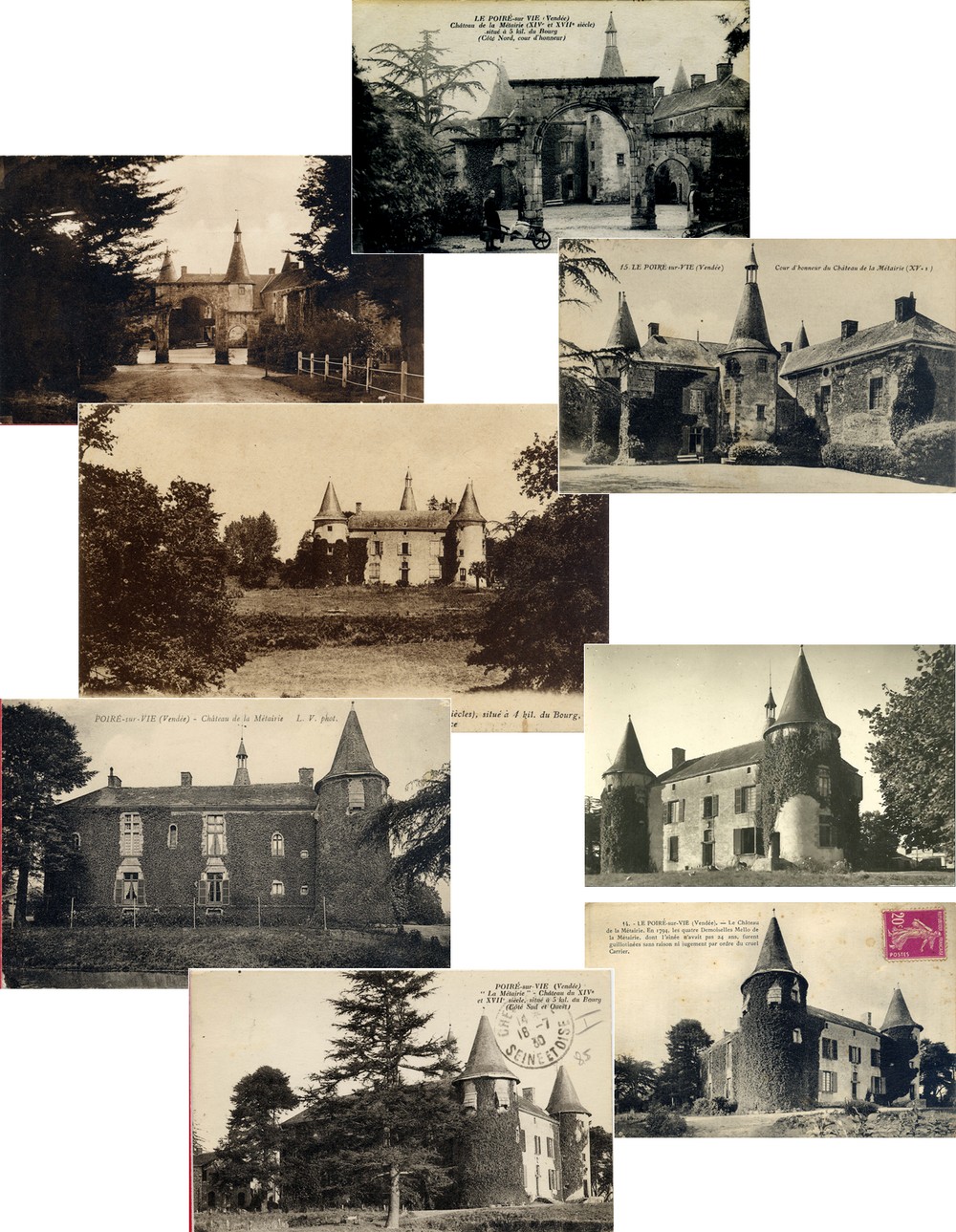

Le dernier quart du XIXe siècle et la première moitié du XXe ont sans doute vu une apogée de "la Métairie", qui s’est traduit sur de nombreuses cartes postales. Cet âge d’or a pu se prolonger jusque dans les années 1970-1980 voire un peu au-delà, par les photographies ou encore par les peintures et dessins d’une "Métairie rêvée" du peintre vendéen Raphaël Toussaint.32

L’intérieur de l’aile ouest du "château de la Métairie" :

la cheminée avant les années 1950, et détails des plafonds autour de 200033.

"Le château de la Métairie" en cartes postales, autour de 1910 et dans les années 1920-1930 :

l’entrée et son porche, la cour et la tour de l’escalier avec son clocheton et sa cloche,

la façade sud et ses deux tours, la façade ouest avec sa niche et ses fenêtres à meneaux...

"la Métairie" rêvée et représentée par Raphaël Toussaint dans les années 1983 à 2002,

à partir de son entrée et à partir de "la Jaranne", avec ou sans neige.

Le "château de la Métairie" au début du XXIe siècle :

son entrée, ses tours et ses herbes folles en 2016 et en 2020.

Si au XVIIIe siècle le revenu de deux métairies de taille moyenne suffisait à leur possesseur pour vivre de ses rentes34, et si jusqu’au milieu du XXe siècle le statut social pouvait être mesuré à partir de l’importance de ses biens fonciers, après 1950 voire un peu avant ce ne fut plus le cas.

De même que les agriculteurs et les artisans ruraux qui leur étaient associés, les propriétaires de "la Métairie" furent particulièrement affectés par ces changements. Le simple entretien du château, de ses dépendances et des bâtiments de ses métairies ne pouvait plus être assuré par les revenus agricoles du domaine. A partir des années 1940 Yves de La Thébeaudière (1901-1992)35, qui en avait hérité, tenta de trouver de nouvelles ressources, à commencer par la création d’une conserverie de légumes et de viande installée dans les annexes du château... Mais ses efforts ne furent pas récompensés et le manque de moyens financiers l’obligea à abandonner l’entretien des bâtiments qu’il vit, sa vie durant, peu à peu se dégrader et tomber en ruine.

L’inscription, le 27 juillet 1988, du "château de la Métairie" aux monuments historiques, les éléments protégés étant "les façades et toitures ; les cheminées intérieures et le portail d'entrée"36 ne changea rien à cette évolution paraissant devoir être inéluctable.

Ruines d’anciennes dépendances en style clissonnais de la "la Métairie" en 2016-2017,

sur une vue aérienne du village en avril 2017 (environ (160 x 150 m),

dont sa chapelle disparue, telle qu’elle était dans les années 1954-1955 (photo Armand Mignet).

Quand dans les années 1980 les agriculteurs exploitant les métairies prirent leur retraite, ils ne furent pas remplacés. En 1994-1995 le village n’avait plus qu’une habitante, Alphonsine Perrin (1925-2019), et depuis déjà des années il était "visité" de nuit comme de jour par des pilleurs. C’est alors qu’entre autres choses, fut volé dans sa chapelle le tableau du début du XVIIIe siècle qui ornait le retable de son autel venu des Lucs.

Après la mort d’Yves de La Thébeaudière puis de son épouse leurs enfants durent vendre en 2002-2003 le château et les constructions qui en dépendaient.

Après ses annexes le château a continué à se dégrader, des trous percent ses toitures, ses ouvertures sont éventrées... cependant dans le village deux des anciennes métairies et leur grange ont été reprises, réhabilitées et restaurées.

Début mai 2025, les anciennes "métairie d’en bas" (en haut à gauche) et "métairie d’en haut" (en bas à droite)

avec leurs granges, dont les rénovations sont des modèles du genre.

En 2025, les chances de voir renaître "le château de la Métairie" lui-même semblaient plus que limitées, son état étant devenu aussi catastrophique que celui dans lequel il était dans les années qui suivirent la Révolution et son avenir paraissant être aussi sombre qu'alors.

Fin avril et début mai 2025, les séquoias hérités du projet de parc paysager proposé par André Leroy 175 ans plus tôt,

et dont les 45 à 50 mètres émergent au-dessus de la ligne de cimes des arbres

environnant le "château de la Métairie", et les toits de ses tours.

Le 10 juin 2025, en arrière-plan, le dernier des cèdres du Liban37

plantés cent soixante-dix ans plus tôt à "la Métairie"...

...et "la Métairie" sur des vues aériennes dans les années 1960, puis 1990.

--------------------

Notes, sources et références

(sauf mentions contraires, illustrations et texte sont dus à M. Mignet)

1 Boutin (Hippolyte), la Chronique paroissiale du Poiré, 1900, p. 117-126.

2 Les éléments se rapportant au Poiré aux Chabot, sont le blason à leurs armes sur une des clefs de voûte du chœur de son église du début du XIIIe siècle, et le nom du village du "Puy Chabot".

3 Outre les actes généalogiques ou notariés, et la Chronique paroissiale du Poiré, les sources sur "la Métairie" sont De Châteaux en Logis - Vendée, par Guy de Raigniac (1992, t. IV, p. 85-87). Les tragiques destinées des Vaz de Mello ont, par ailleurs, suscité des écrits d’inspiration historique, de Ouragan sur la Vendée (1982, 288 p.) d’Elie Fournier, au projet de son et lumière de Paul Tallonneau, dans les années 1970, en passant par les Lettres vendéennes du nantais Jacques-Alexis Walsh (1823, t. 1, p. 228-232) ou encore La Commune et la milice de Nantes (t. 8, 1840, p. 339-346) de Camille Mellinet (1795-1843), autre nantais, pour prendre des récits de sensibilités de bords opposés...

4 Les écrits et chroniques de l’époque évoquent ces combats, pillages, profanations, meurtres et incendies, perpétrés par les bandes armées huguenotes aux alentours du Poiré ou ailleurs. Ainsi en 1564 aux Lucs et à Beaufou ; en mars 1568 à Legé ; en avril de la même année à Rocheservière, Beaufou, Saint-Denis-la-Chevasse et Aizenay... Sur les événements de cette période dans la région, voir à titre d’exemple : "Montaigu dans les violences et calculs des Guerres de Religion (1563, 1569, 1575, 1579-1580, 1588)".

5 Citée par Eugène Aillery dans Pouillé de l’évêché de Luçon, 1860, p. 60-61.

6 Ci-dessous en 1970-1980, les statues provenant de l’ancienne chapelle de "la Métairie" (photos de Pierre Parois), dont à gauche celle de sainte Catherine d’Alexandrie, patronne de cette chapelle et de qui Catherine Marchand, dame de "la Métairie" à partir de 1594, doit son prénom.

7 Voir : Voragine (Jacques de), La Légende dorée, 1261-1266, aux dates des fêtes de ces trois saintes : 4 décembre, 22 juillet, 25 novembre.

8 Archives du couvent de la Visitation de Nantes, citées par Etienne Ravilly dans "les Demoiselles de la Métairie et la société portugaise de Nantes", in [la 6e] Journée historique de Legé, 1er juillet 2000, p. 89-95.

9 Cette maison des Vaz de Mello à "la Gibretière" fut séquestrée en tant que bien national, alors que son paiement n’était pas terminé, ce qui entraîna une réclamation des créanciers. Mais l’état de délabrement dans lequel les troupes révolutionnaires l’avait mise ne leur permit pas de recouvrer ce qui leur était dû (Pétitions adressées à l’administration municipale du canton du Poiré, 1798, Arch. dép. de la Vendée, L 1238).

10 Sur l’affolement qui, en septembre 1793, jeta sur les routes et chemins les populations fuyant les troupes révolutionnaires envahissant la région, et y perpétrant des exactions de tous ordres en conséquence des ordres qu’elles avaient reçus de détruire le pays et ses habitants, voir de Lucas Championnière : Mémoires sur la Guerre de Vendée (1793-1796), écrits dès 1797-1798 (éd. 1994, p. 45-46). Ceci dès avant la période des colonnes dites "infernales".

11 Auguste Debay dit avoir pris pour réaliser son œuvre, des témoignages de nantais ayant vécu à cette époque. Cependant sur son tableau il fait figurer la mère des quatre sœurs, morte quatre ans plus tôt, et on n’y voit pas leur servante Jeanne Roy, qui partagea leur sort. Par ailleurs, Camille Mellinet prétend que leur bourreau en fut si affecté qu’il en mourut trois jours plus tard (La Commune et la milice de Nantes, t. 8, 1840, p. 346).

La mémoire de Gabrielle, Marguerite, Claire et Olympe Vaz de Mello : "Quatre sœurs martyres",

évoquée sur un des vitraux de l’église de la Boissière-de-Montaigu

(médaillon de la verrière du transept sud, 1921, ateliers du verrier Dragant de Bordeaux).

12 Registre du Tribunal criminel de Loire Inférieure (Arch. dép. de Loire-Atlantique : registre classé en 1 J 746).

13 Sur Alexandre Vaz de Mello de 1789 à 1794, voir : Bodinier (Gilbert), Les gardes du corps de Louis XVI, 2005 ; Grouvel (Robert), Les corps de troupe de l'émigration, t. 1, 1957, p. 241-247.

14 Sur Césaire Vaz de Mello, cf. les archives de la période révolutionnaire, commission militaire Dinne, 13-15 thermidor an III / 31 juillet - 2 août 1795 (Arch. dép. du Morbihan : 1 Lz 868). Dans un rapport daté du 6 février 1821 Joseph de Puisaye, un des chefs de l’expédition de Quiberon, raconte la faible surveillance des soldats républicains lui ayant permis de s’échapper, et la vaine confiance des prisonniers en la promesse de vie sauve qui leur avait été faite. Une confiance en la parole donnée par des révolutionnaires qui étonne rétrospectivement, vu que cette même promesse faite à Savenay fin décembre 1793, et à Noirmoutier début janvier 1794, avait à chaque fois été suivie de l’exécution en masse de ceux y ayant cru. (Xavier du Boisrouvray, La Révolution dans l’ouest de la France vue de l’Angleterre, 1989, p. 329 sq.).

15 L’existence de Louis Vaz de Mello est toujours attestée le 16 octobre 1802 par une minute notariale concernant une estimation de meubles et effets venant d’être découverts dans le "château de la Métairie" (Arch. dép. de la Vendée : 3 E 26/16). Il eut deux filles, dont descendance au XXIe siècle.

16 François Vaz de Mello se dit officier de dragons le 9 avril 1777 sur l’acte de décès au Poiré de son frère André (1727-1777). Quant à son rôle dans le "Comité de la paroisse" du Poiré entre 1793 et 1796, voir de Lorvoire (J.-Cl.), "les Réquisitions de l’armée catholique et royale dans la paroisse du Poiré-sur-Vie", Recherches vendéennes, n° 3, 1996, p. 257-299. Pour l’affiche, conservée à la bibliothèque de Reims, voir : Depréaux (Albert), Les affiches de recrutement du XVIIe siècle à nos jours, 1911, 95 p., planche 10).

17 Procès-verbaux d’estimation et procès-verbaux d’adjudication des biens nationaux du Poiré (Arch. dép. de la Vendée : 1 Q 212, 1 Q 250, 1 Q 261, 1 Q 265). C’est par l’administration municipale cantonale du Poiré que l’estimateur Henri-Jean Caillé (1753-1804) avait été déclaré "expert", quant à l’estimateur André-Philippe Danyau (1762-1813), il y était notaire depuis 1777. Les confusions dans les relevés des patronymes peuvent être dues aux relations et considérations distanciées qu’ils avaient avec "les gens de la campagne".

On a prétendu que ce qui fut acquis par le général Travot – c’est-à-dire 85 à 90 % des biens des Vaz de Mello – le fut en paiement des arrérages du traitement que la République lui devait.

18 La faible propension que Travot avait à faire des prisonniers lui sera reprochée. Il s’en défendra, mais avec moins de succès que Turreau, en invoquant comme ce dernier (ou d’autres en d’autres temps) qu’il n’avait fait qu’obéir aux ordres donnés et qu’appliquer les lois du moment.

19 C’était au temps où Napoléon répliquait au conseiller d’État Théophile Berlier, le 8 mai 1802 : "c’est avec des hochets que l’on mène les hommes". Ces hommages à Travot seront complétés post mortem par l’inscription de son nom sur l’Arc de Triomphe de l’Etoile à Paris (pilier ouest) tout comme celui de Turreau (pilier est), en reconnaissances pour leurs actions humanitaires en Vendée ou ailleurs.

20 Sur la figure mythifiée de Travot "pacificateur de la Vendée", voir Le brave et vertueux général Travot : 1767-1836, de Yannick Guillou (2018, 407 p.). C’est à sa venue en Vendée pour réprimer les révoltés qu’il doit sa fortune : outre le domaine de "la Métairie", il y récupéra celui de "la Batardière" à Landeronde dès 1797, celui de "Saulnay" à Notre-Dame-de-Riez en 1800, celui de "la Perrinière" dans les Mauges en 1809, etc. soit en douze ans : 2 logis, 2 châteaux et plus de 25 métairies et borderies. Avec Haxo, autre "Mayençais", Travot est le seul acteur des "colonnes infernales" à avoir eu son nom célébré en Vendée.

- la Batardière de Landeronde (plan cadastral de 1824, 240 x 120 m).

- la Métairie du Poiré (plan cadastral de 1836, 215 x 165 m).

- Saulnay de Notre-Dame-de-Riez (plan cadastral de 1831, 160 x 92 m).

- la Perrinière de la Renaudière (Maine-et-Loire) (plan cadastral de 1834, 245 x 250 m ;

le bâtiment du château a la particularité d‘être traversé

par la limite communale entre la Renaudière et Saint-Germain-sur-Moine).

21 Dénombrement de l’An V (Arch. dép. de la Vendée : L 288) ; si les plus jeunes âges y sont précis, ceux plus élevés y sont souvent arrondis à la dizaine voisine.

22 L’état de sections du cadastre de 1836 du Poiré indique sur sa première page que "l’hectare vaut 8 boisselées 232 toises mesures locale". La toise étant une unité de longueur valant 6 pieds, soit 32,5 cm x 6 = 1,95 m, le carré de toise faisait 3,8 m², et 232 carrés de toise faisaient 881,6 m². Au Poiré, 1 hectare = 8,77 boisselées et 1 boisselée = 0,114 hectare (ou 1140 m²).

23 Les autres sources sur les destructions causées au Poiré par les troupes révolutionnaires sont les actes notariés, les écrits et mémoires rédigés à l’époque tels ceux du sablais André Collinet ou de Pierre-François Remaud, en passant par les relevés du cadastre. Ainsi relève-t-on sur celui de 1836 à "l’Ebrière", non concernée par les séquestres de biens nationaux, que sur 22 bâtiments, 18 y étaient en ruine ; et le village sera abandonné vers 1860, ses derniers restes disparaissant dans les années 1980.

24 La comparaison peut être faite parcelle par parcelle entre 1798 et 1836 aux "Petits Oiseaux", où les mêmes estimateurs trouvent une surface de de 80 boisselées (9,12 ha) et le cadastre une surface de 25 ha. De même pour la métairie du "Deffend" estimée par eux à 150,25 boisselées (17,3 ha) en 1798 et mesurée 67 ha en 1836, ou celle de "la Vieille Verrerie" estimée à 135 boisselées (15,4 ha) et mesurée 34 ha, ou encore celles de l’amenage de "la Bouchère" estimées à 660 boisselées (75 ha) en 1798 et mesurées 210 ha en 1836. Les compétences des estimateurs ne pouvant être mises en cause, on peut s’interroger sur les raisons de tels écarts.

25 André Leroy (1801-1875) fait partie d’une dynastie de pépiniéristes et jardiniers angevins. Il fut aussi un dessinateur de nombreux projets de jardins dans tout l’ouest de la France. Parmi les 260 plans et projets et 47 études conservés dans le Fonds André Leroy au moins 39 concernent la Vendée, dont celui proposé pour "la Métairie" du Poiré (Arch. dép. du Maine-et-Loire : 34 Fi 225). Cf. Lévêque (Isabelle), La Vendée des jardins au fil de l’histoire, 2017, p. 180-183.

26 Un "saut-de-loup" (ou un "ha-ha") est un fossé ou un dénivelé vertical, établi en limite d’un parc ou d’un jardin d’agrément, afin d’éviter que ceux-ci soient envahis par du bétail ou des animaux sauvages, tout en leur conservant une vue dégagée sur le paysage extérieur.

27 "Ange gardien du Poiré-sur-Vie" (bulletin paroissial), n° 41, 12 octobre 1924.

28 Dans les années 1860 dans le bourg du Poiré, Armand Landois qui avait hérité de la famille Tireau de la demeure de "la Gibretière", y fit aménager un parc où il fit aussi planter des séquoias, creuser une pièce d'eau et bâtir des dépendances en style clissonnais. Les uns et les autres existant toujours en 2025.

29 Au décès d’Yves de la Thébeaudière et avant la destruction de cette petite chapelle, son autel et son retable ont été récupérés par l’association "Lucus", des Lucs. En 2020, il a été restauré et installé dans l’église actuelle des Lucs. Le tableau qui en ornait le retable ayant été volé, il fut remplacé par celui venant de l’autre retable latéral de l’ancienne église des Lucs, représentant "la Dation du Rosaire" et qui avait été conservé. (communications de l’association "Lucus").

L’ancienne église des Lucs et son intérieur en 1900,

et son ancien autel latéral gauche qui, restauré, a été installé en 2020 dans l'église actuelle.

30 Jusqu’en 1880 les maires étaient nommés par le préfet, ce qui explique qu’en 1878 Ossian Morin d'Yvonnière fut remplacé par Camille Gouin, plus en accord avec la nouvelle orientation politique au niveau national, et jusqu’à ce que le maire soit élu par les conseillers municipaux. Les conseillers généraux (conseillers départementaux à partir de 2015) sont élus depuis 1871 au suffrage universel direct.

31 Josette Lyotard (1922-2010) est la sœur du philosophe Jean-François Lyotard (1924-1998) connu pour son usage critique de la notion de postmodernité. Dans La condition postmoderne (1979), il affirme la mort des "grands récits" de la modernité prétendant apporter des explications englobantes de la société moderne, délégitimés qu’ils sont par l’histoire (ainsi le marxisme avec le goulag), et qu’ils ne sont pas remplacés dans la mesure où, dans la vie intellectuelle, les nouveaux ‘ismes’ ne forment pas un tout cohérent. Ce non-remplacement serait à l’origine de l’exacerbation de l’individualisme dans le monde contemporain.

32 Raphaël Toussaint, peintre vendéen renommé ayant choisi d’habiter au Poiré et qui y a été en 1990 l’auteur de la peinture murale des "Mariés du Poiré-sur-Vie", devenue depuis un des monuments emblématiques de la commune. Pour ses représentations de "la Métairie", voir dans son Catalogue raisonné (2025)... un dessin sanguine (H.B-(5)) et des peintures de ses galerie 11 (œuvre 528, de 1983), galerie 15 (œuvres 707-708-735, de 1992 et 1995) et galerie 17 (œuvre 804, de 2002).

33 Ces photos et les cartes postales des pages suivantes sont dues aux associations "Passion Château" et "les Amis du Pont-Paillat" (de la Flocellière), ainsi qu’aux éditeurs de cartes postales locaux (Poupin de Mortagne, Amiaud des Sables et Artaud-Nozay de Nantes...) ou nationaux (Ramuntcho et Lapie...).

34 Sur ces questions, voir les travaux de Philippe Bossis, historien dix-huitièmiste et ruraliste, en particulier sur la région : Le laboureur des bocages du Centre-Ouest, principalement au XVIIIe siècle, 1999, La propriété nobiliaire en pays vendéen avant et après la Révolution, 1977...

35 Yves de La Thébeaudière (1901-1992), dernier "châtelain" de "la Métairie", a laissé le souvenir d’un personnage sortant de l’ordinaire et qui, de plus, était doué en de nombreux sports. L’âge venant, il consigna par écrit un certain nombre d’épisodes de sa vie. Parmi ceux-ci sa participation en mars 1928 à la course motos Paris-Nice : il arriva premier dans sa catégorie... mais fut déclassé pour avoir commis une erreur de parcours (en raison des chutes de neige, le tracé de l’étape Nantua-Grenoble avait été modifié le soir pour le lendemain matin, ce qui perturba un certain nombre de concurrents). Le 8 juillet 1928, L’Echo des Sports écrivait dans un article sur le motocyclisme : "les meilleurs [français] paraissant être actuellement Tanton, Birbaum, De La Thébeaudière". Il s’impliqua aussi dans le Comité Olympique Français, ce qui le fit aller aux Jeux de Londres (1948), d’Helsinki (1952), de Melbourne (1956), de Rome (1960), et même de Mexico (1968). Il se rappelait qu’en 1936 aux Jeux de Berlin, lui et ses camarades n’avaient pas de billets pour entrer dans le stade olympique mais que, grâce à des relations avec l’équipe de France, ils obtinrent des places dans la tribune voisine de la tribune centrale où ils virent arriver, à quelques pas d’eux, Hitler et sa suite... Rétrospectivement cela lui donnait encore des frissons 50 ans après.

Yves de La Thébeaudière le 9 mars 1928 sur sa Triumph 750 cm3, avant la course Paris-Nice.

(photo : collection particulière, Agence Rol, 1904-1937)

Parmi les autres sports pratiqués par Yves de La Thébeaudière à un moment ou à un autre de sa vie, on compte la natation, la boxe, l’équitation, le ski... Et en 1946 il fut au Poiré l’initiateur et le président du club de foot "De Gaulle Sports Vendée" (un nom qui lui fut donné avec l’accord écrit du général, daté du 6 juillet 1946).

36 Une "inscription" du "château de la Métairie" au titre des monuments historiques souligne son intérêt régional, un "classement"... aurait souligné un intérêt national.

37 En 2025, le tronc de ce dernier cèdre avait une circonférence de 5,75 mètres à 1 mètre du sol, ce qui en faisait, avec un chêne proche du "château de la Métairie" (de 5,85 mètres de circonférence), un des deux plus gros arbres de la commune du Poiré. Les tempêtes de mars 1964 et du 13 février 1972 ont fait disparaître quelques dizaines de ces cèdres qui avaient été plantés dans les bois de "la Métairie" au milieu du XIXe siècle, ainsi qu’une partie de leurs pins laricios.

avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur

◄ page précédente : Henri-Jean CAILLÉ (1753-1804) Haut ▲ page suivante : Jean-Pierre TRAVOT (1767-1836) ►