1563-1588 - Montaigu dans les Guerres de Religion

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

- Montaigu dans les violences et calculs des Guerres de Religion -

(1563, 1569, 1575, 1579-1580, 1588)

Bien que cela ait été parfois avancé, il est difficile de prétendre que la diffusion du protestantisme dans la région de Montaigu a été due aux effets de la prédication que Calvin a pu faire lors de son passage à Poitiers en 1534. Cependant, en 1560, quand les guerres de Religion commencèrent, une majorité de la noblesse locale avait déjà adhéré à la religion réformée, ainsi qu’une minorité de la bourgeoisie, tandis que les catégories populaires étaient restées massivement catholiques.

On démêle mal dans les adhésions à la nouvelle religion, la part des convictions spirituelles et celle d’autres motivations telle que l’opposition de la noblesse1, surtout la petite, à la montée du pouvoir monarchique qui se faisait au détriment de ses droits, pouvoirs et privilèges seigneuriaux, issus de l’époque féodale ; ou telles que les prétentions de la bourgeoisie, en particulier de la basoche, à remplacer l’influence que le clergé avait, pensait-on, sur le petit peuple, ou à faire main basse sur certains de ses biens.

Montaigu se trouvait alors situé aux limites entre, au nord la Bretagne et l’Anjou dominés par le parti pro-catholique et par "la Ligue", et au sud la Saintonge et régions voisines acquises au parti huguenot bientôt dirigé par le roi de Navarre, le futur Henri IV. Le pouvoir royal, qui s’efforçait de maintenir son autorité sur l’ensemble du pays, devait louvoyer entre ces deux partis qui, au bout du compte, le remettaient l’un et l’autre en cause. De 1562 à 1588, sinon 1598, la ville de Montaigu, dont les fortifications avaient été modernisées moins d’un siècle plus tôt par Louis XI, fut largement concerné par les huit guerres de Religion qui opposèrent les protestants aux catholiques. Les événements peuvent y être résumés ainsi :

1re guerre : en 1563, Montaigu fut envahi par des petits seigneurs protestants des environs qui, à la tête d’une bande de 300 à 400 hommes, "saccagèrent tous les habitants qui y étaient, hormis les huguenots".

2e guerre : en 1568, le 3 mars, Montaigu fut pris par les huguenots qui en incendièrent les églises et la collégiale (la chapelle du château), et ravagèrent le plat pays environnant.

3e guerre : en 1569, l’armée royale de Landreau2 vint devant Montaigu tenu depuis un an par le huguenot Plessis-la-Gayne. Après avoir échoué dans un assaut contre la porte Nantaise, elle tenta une attaque contre la porte Notre-Dame et, grâce à des canons amenés de Nantes, prit la ville le 23 mars, puis obtint la reddition du château le lendemain3.

5e guerre : en 1575, incursions de protestants qui, "à l’ombre des principes pratiquent le brigandage"4.

7e guerre : en 1579, lors de la guerre dite "des Amoureux" (1579-1580), le château puis la ville de Montaigu furent de nouveau pris, "par ruse et sans coup férir", par les huguenots qui y installèrent une garnison de 1500 hommes. En mai 1580, Landreau vint une nouvelle fois assiéger Montaigu. Les multiples tentatives d’assauts ne donnant pas de résultats décisifs, il établit un blocus de la ville sans que les escarmouches ne cessent pour autant. C’est alors que le 26 novembre, la paix du Fleix (en Périgord) mit fin à cette septième guerre de Religion, les protestants s’y engageant à évacuer Montaigu, ce qu’ils firent au début de l'année 1581. Une autre décision fut prise lors de cette paix : démanteler la ville de Montaigu et son Château, ce qui finit par être réalisé, mais seulement en septembre 1586.

8e (et dernière) guerre : en 1588, durant l’été, les protestants revenus à Montaigu repoussèrent une attaque des troupes de "la Ligue" et, rejoints par Henri de Navarre, le futur Henri IV, les poursuivirent jusqu’aux portes de Nantes. Mais en novembre, le duc de Nevers5, à la tête des armées royales, revint attaquer la ville et en chassa définitivement les occupants protestants en décembre. Cela mit fin localement aux guerres de Religion qui, ailleurs, ne se terminèrent qu’en 1598 avec l’édit de Nantes.

Le déroulement de ces événements à Montaigu est connu par les documents de l’époque et par les nombreuses relations qui en ont été faites par leurs participants. Ainsi, Louis de La Trémoille se plaint, dans une requête déposée fin 1563 devant le Parlement, du sac de la ville et du château le 28 mars de cette année-là ; Lancelot de La Popelinière, dans son Histoire de France depuis l'an 1550 jusqu'à ce temps, et une commission de Bouillé au capitaine Cardelan en mars-mai 1569, rapportent ce qui concerne le siège de Montaigu venant d’avoir lieu ; Théodore Agrippa d’Aubigné témoigne dans son Histoire universelle6, des affrontements de 1580 autour de Montaigu (auxquels il prit personnellement part et au cours desquels son frère perdit la vie), puis de ceux qui de nouveau eurent lieu en 1588.

Par la suite, ceux qui ont écrit sur l’histoire de Montaigu ont, pour cette époque, essentiellement utilisé les récits des chroniqueurs et historiens protestants.

La Mise à sac de Montaigu, fin mars - début avril 1563

Le samedi 28 mars 1563, de petits seigneurs protestants du secteur de Montaigu assaillirent, prirent et saccagèrent la ville et le château de Montaigu, bénéficiant semble-t-il de la complicité de certains habitants huguenots et de l’apparente connivence du sieur de Bois-Basset, gouverneur du Château. La requête déposée peu après par Louis III de La Trémoille, alors seigneur des lieux, est une des nombreuses qui ont été faites pour demander réparation des pillages et destructions perpétrés par les protestants lors de cette première guerre de Religion. Elle donna lieu à une instruction et à une information. La rédaction d’un mémoire les consignant fut confiée à René Robin de la Pènerie, greffier de Montaigu ; ce mémoire est conservé dans le Chartrier de Thouars (Archives nationales, 1 AP) :

Instruction et mémoire pour faire information à la requête de Mgr de La Trémoille et du procureur du roy, joint avec lui, des voleries, saccagements, meurtres proditoires, assemblées illicites, forces et violences qui lui ont été faits en sa terre, ville et château de Montaigu, les vendredi, samedi et dimanche premier de la Passion dernière 1563.

Convient entendre que le sieur de la Bellotière, de Saint-Mars et son fils, le capitaine Orgueil, hôtellier, demeurant à Bordeaux, le sieur de la Forte-Escuyère, paroisse de la Boissière et en la baronnie du dit Montaigu, le sieur de la Mussetière, le sieur de l'Esmaingeardière, le sieur de la Bouguenière, paroisse de Saint-Hilaire-de-Loulay, aussi de la terre du dit Montaigu ; le sieur de Bois-Corbeau, demeurant près Beaufou, et beau-frère du dit Forte-Escuyère, tous accompagnés de trois ou quatre cents hommes, dont ils se disaient capitaines et conducteurs, vinrent assaillir la ville, la prirent d'assaut, pillèrent et saccagèrent tous les habitants qui y étaient hormis les huguenots ; contraignirent les habitants de leur bailler grande somme de deniers, autrement ils achèveraient de piller et saccager tout. Item, le dit jour de dimanche assaillirent le château du dit lieu de Montaigu de Montaigu, le firent rendre entre leurs mains par le sieur de Bois-Basset, lors garde d’icelui, pillèrent tous les meubles de mon dit seigneur, saccagèrent son église canoniale, la pillèrent entièrement de tous les joyaux qui y étaient, soit trésors, croix, calices, reliques, ornement de drap d’or, velour, satin, linge, qu’autres choses qu’ils y purent trouver, valant le tout vingt-cinq à trente mille livres.

Firent brûler les lettres, titres et enseignements de mon dit seigneur, rompirent et brisèrent les vitraux, tant du dit château que de la dite église, arrachèrent et emportèrent le plomb du clocher, dalles et égouts du dit château.

Demeurèrent en ce château et ville huit ou dix jours, vivant à discrétion et faisant mille maux violents, pillages et larcins, tant dans la dite ville que les paroisses circonvoisines et villages et sur le laboureur ; emmenèrent bœufs, vaches, moutons, poulailles et autres bestiaux, et contraignaient les pauvres gens à racheter leur dit bétail ; emportaient lard, graisse, beurre, foin, avoine et toute autre provision des dits pauvres gens ; et encore leur dérobaient et volaient leurs meubles et ustensiles de maison ; et qui pis est, les gènaent, les battaient, et outrageaient pour leur faire enseigner leurs trésors ; leur mettant des œufs chauds sous les aisselles, comme ils firent en la Benâtière, en la paroisse de Chavagnes, près et en la terre du dit Montaigu ; dont un nommé Chaillou en depuis présumé mort.

Tuèrent le vicaire et deux autres prêtres de la dite paroisse de Chavagnes, en la dite terre de Montaigu, et les tirèrent et firent inhumainement mourir à coup d’arquebuses, et encore après leur mort, les ayant dépouillés tout nus, leur donnèrent plusieurs coups d’épées, en grande horreur et cruauté inhumaine.

Se vérifirons les dits excès, crimes et délits, à savoir : ceux qui ont été faits en la dite ville de Montaigu, par le sieur du Chesne, homme d’honneur, riche et d’autorité ; le sieur Brethomé et sa femme ; maître René Robin, greffier du dit Montaigu ; sire Jean Menanteau ; Francin le Mercier, sa femme, fils et brue ; honnête femme Marie Bretonneau ; Jean le Fevre ; Jean de Faye ; maître Blays Bredoit.

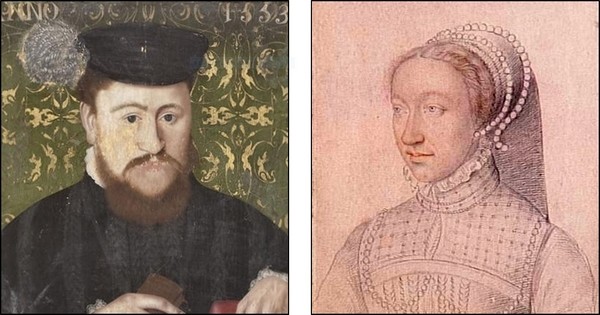

Louis de la Trémoille (1522-1577), duc de Thouars,

et son épouse Jeanne de Montmorency (1528-1596).

Ils étaient en 1563 seigneurs de Montaigu

de par leur père et beau-père, Louis II de La Trémoille (1460-1525)

qui, en 1517, avait acheté cette seigneurie à Jean IV Belleville-Harpedane.

Et ceux qui ont été faits au dit château se vérifiront par le sieur de Bois-Basset ; messire Noël Guerry, curé de Saint-Jacques ; messire Nicolas, curé de Notre-Dame ; messire Clément Berthonneau ; un nommé le Pin de Saint-Laurent-sur-Sèvre, et autres qui lors étaient soldats avec le dit Bois-Basset, au dit château.

Toutefois, qui voudra regarder de près et examiner la vérité du fait, l’on trouvera que le dit Bois-Basset ne se saurait excuser qu’il ne soit tenu du dit sac et pillage fait en la dite ville et château, aussi bien que les devant nommés.

Car premièrement il se disait capitaine et garde du dit château, avait soldats avec lui, était garni, quelque chose qu’il dit, d'armes, arquebuses, fauconneaux, poudre, boulets, harnais blancs, piques, javellines et autre munition propre et suffisante pour la tuycion et défence du dit château, eu égard à la grande forteresse d'icellui, et que les ennemis n'étaient que sédicieux, sans autorité valable, n'ayant canons quelconques pour l'assaillir et la pluspart de ceux-ci sans armes que de fourches et bâons, les uns ferrez les autres non.

Est le dit château près et joignant la porte7 par laquelle entrèrent lesdits ennemis, battant en plein et à découvert devant elle, pour empêcher d'en approcher, si le dit Bois-Basset eût aucunement voulu tirer et se mettre en devoir de bon et loyal capitaine, comme il était tenu ; ce qu'il ne voulut oncques faire, ains le prohiba à ses soldats et prêtres sus-dits étant avec lui au dit château.

Plus étant ainsi ladite ville prise, soudain et dès le même jour rendit aux dits ennemis ledit château sans coup frapper, moyennant seulement qu'il eut ses bagues sauves, sans aucunement parler ne faire composition des meubles de monseigneur et trésors de son église, ni des dits pauvres prêtres qui y étaient.

Et pour péremptoire et montrer de sa faute évidente, malice et intelligence que le dit Bois-Basset avait avec les dits ennenis voulut jamais permettre que les dits prêtres cachassent les dits meubles, de mon dit seigneur et trésors de sa dite église, combien que les dits prêtres et autres étant au dit château lui remontrèrent, auparavant que les dits ennemis arrivassent, qu’aisément ils en auraient le moyen par échelles et cordes pour les descendre au pied et par le derrière du château, où il y avait citernes, caves et lieux secrets et cachés fort propres pour cet effet, sans être su de personne.

Par quoi, vu qu'il ne voulait sauver ni biens, ni personnes, qu’il a ouvert les portes sans coup frapper, que le dit château était imprenable hors de sape et d'escalade, que les ennemis n'avaient moyen de l'offencer, qu'il ne s'est mis en deffence ni de parole ni de fait, comme un fidèle et loyal capitaine est tenu et obligé faire, tant de droit commun que par les ordonnances du roy, premier que de se rendre, et que la nécessité et contrainte n'y soit apparente ; il est sans difficulté toutes ces choses bien considérées, que le dit Bois-Basset ne se saurait excuser de crime si clair et manifeste que celui-ci.

Quant aux homicides, meurtres, voleries et excès, publiquement faits sur les champs, paroisses et villages, et dont l'interêt et punition appartiennent à mon dit seigneur, comme étant faits et commis en sa terre, l'on en trouvera témoins à suffire, et en tel nombre que l'on voudra.

Mêmement, si mon dit seigneur prend la peine d’aller sur les lieux et en sa présence, faire faire la dite informacion, en quoi faisant il est à présumer qu'il n'y aura celui qui ne désire faire son accord et satisfaction à mon dit seigneur, attendu mêmement que, par l'édit de la paix, sont exceptés les voleurs et meurtriers ; joint en outre la grandeur, autorité et puissance de mon dit seigneur, et encore que les dits excès ont été faits après la conclusion de la dite paix.

Faut noter qu'il y a plusieurs artisans et coquins de Montaigu, qui étaient du nombre des dits sédicieux, lesquels, s'ils étaient pris confesseraient aisément la vérité, découvriraient et enseigneraient où ont été mis et portés les trésors et meubles de mon dit seigneur. Et déjà on a su quelques lieux et maisons où il y a encore à présent partie des dits meubles, comme l'on pourra dire de bouche à mon dit seigneur.

Ne sera oublié de mettre, par les dites informations, maître Hilaire Méance, frère du châtelain de Montaigu, parce que il a été l'un de ceux qui plus a fait de mal aux dits meubles et trésors de mon seigneur.

1569 : les troupes protestantes occupant Montaigu en sont chassées

Le 3 mars 1568, les huguenots prirent Montaigu (et Tiffauges) et y établirent une garnison. De là, gouvernés par Plessis-la-Gayne et malgré leur petit nombre, ils ravagèrent tout le pays environnant : les églises et autres monuments religieux furent incendiés, "les traitements les plus indignes furent infligés aux gens soupçonnés de catholicisme"… Aussi, pour y mettre bon ordre, les gouverneurs de Nantes et d’Angers décidèrent d’envoyer une armée qui, sous le commandement de Charles Rouault du Landreau, prit Montaigu les 23 et 24 mars 1569.

Ce siège est surtout connu par ce qu’en écrit le protestant Voisin de La Popelinière (1541-1608), dans son Histoire de France depuis l'an 1550 jusqu'à ce temps8 :

Comme l’armée de son excellence le duc d'Anjou se préparait à la journée de Bassac, Puygaillard et Bouillé, gouverneurs d'Angers et de Nantes, voyant les courses et incommodités ordinaires, que les protestants de la garnison de Montaigu leur apportaient, et notamment incités à ce, tant par les catholiques de Clisson, qui sont voisins de Montaigu et de Tiffauges, d’où ils recevaient de grandes pertes, que par Landreau, qui les assurait que Montaigu pris, tiendrait en bride tous les protestants du Poitou, assistés de Frontenay, puîné de Rohan, la Motte, Châteauroux et plusieurs autres chevaliers de l’Ordre, lèvent trois mille hommes, et avec le canon qu’ils tirent de Nantes se vont camper devant la ville , qui est assez forte, s’il y eût eu des gens en suffisant nombre.

Mais Plessis-la-Gayne, y établi gouverneur par les Princes, y avait si mal pourvu, que un tel exemple devrait rendre sages les uns et les autres chefs d’armées, et les faire considérer à ce fait, qu’ils ne commissent place de telle importance, à gens qu'ils ne connaissent que par le rapport de leurs parents et amis, ainsi à ceux de la vie et suffisance desquels, ils fussent oculaires témoins ou autrement assurés. Il n'avait fortifié ni ville, ni château, qui de jour à autre tombe par pièces, mais seulement bien ferré sa bourse de tout ce qu'il avait pu prendre ; ce qu'il devait employer pour l'entretien et sûreté tant de sa vie, que de son honneur qu'il hasarda après. Car une fièvre chaude l'enleva de ce monde, le deuxième jour du siège, pour soutenir lequel, il n'eut su avoir vingt hommes, au lieu de deux cents, qu'il devait avoir avec lui en garnison. Quinze jours devant le siège, près de vingt soldats se débandant de la cornette de Lavardin, quittèrent Niort, pour s'y aller rafraîchir. Où arrivés, furent aussitôt assiégés par les catholiques, lesquels firent leur approche du côté du moulin à vent9, qui est vers la porte Nantaise, dont ils battirent les courtines. La Brosse et près de quarante qui étaient dedans, se défendirent quelque temps, notamment pour voir l'endroit qu'ils battaient des plus forts de la place. Même osèrent faire une sortie sur les plus avancés des tranchées ; qu'ils mirent en assez grand effroi. Mais pour être peu de gens, furent bientôt contraints de tourner face à la ville, où ils se retirèrent.

La petite garnison protestante assiégée à Tiffauges ayant, entre temps, été obligée de se rendre, en raison des irrémédiables dissensions internes qui la minaient, Landreau put concentrer tous ses efforts contre Montaigu.

[…] Revenons à Montaigu : Landreau étant retourné et voyant le peu d'effet du canon, conseilla de remuer l'artillerie vers l'étang10, ou ayant divisé leur batterie, firent telle brèche qu'aucun ne s'y osèrent présenter pour la débattre, tellement que avertis par le son de la clochette, que la vedette qui était au donjon leur fit, pour signal qu'on écholait la muraille par un autre endroit, tous se retirèrent au château, laissant la ville au sac et entier pillage des catholiques.

Le même jour de la prise, on leur fit une chiamade [semonce] aux fins de parlementer. Puygaillard et autres, leur voulant persuader d'entrer en quelque bonne composition, leur remontraient le peu de gens et munitions qu'ils avaient, la grande armée des catholiques, et la résolution que tous prenaient de n'en bouger tant que la place fut prise. Au reste, qu'ils ne devaient espérer aucun secours, pour le désastre advenu à Bassac11, et la mort du prince de Condé qu'ils leur assurèrent (pour avoir avec leurs espions et messagers surpris les lettres que la reine de Navarre12 leur écrivait, qui portaient cela), tellement qu'avec le cris et lamens des femmes et autres qui s'y étaient retirés (voyez que c'est d'avoir en une place gens qui ne servent que de détourner !), se rendent vie, armes et bagues sauves [bagages]. Ce qui leur fut mal tenu, car après avoir pris le nom de tous, ils les distribuèrent comme ils voulurent, dont tel a payé dix mille livres de rançon. Ceux qui se voulaient retirer au camp des princes étaient dévalisés et fort maltraités13.

En 2016, l’entrée murée du coursier de l’ancien moulin situé sur l’Asson,

non loin de la queue de l’étang Saint-Michel,

et qui fut ruiné par les combats qui se livrèrent dans ces parages durant l’hiver 1569.

(à gauche, vue du côté du canal d’amenée d’eau ;

à droite, vue de l’intérieur des restes du moulin ; largeur, environ 1 m).

Quant au reste, Châteauroux y demeura pour commander. Depuis Landreau eut le gouvernement de la ville du château, qui mit la place en beaucoup meilleur état de défense qu'elle n'était et y faisait ses retraites si sûres, que plusieurs protestants ne vivaient auprès, plus contents qu'assurés d'un tel voisin.

Le Siège de 1580, et le huguenot Agrippa d’Aubigné à Montaigu

En 1579, cela faisait dix ans que le château de Montaigu était tenu par une petite garnison du parti pro-catholique, composée de soldats peu regardants quant aux façons de compléter leurs soldes. Ils furent surpris par un audacieux et astucieux coup de main mené par le capitaine protestant Pommier, à la tête de seulement seize compagnons, comme le raconte longuement Agrippa d’Aubigné14 :

[…] Le gascon de Pommiers15, duquel nous avons parlé au discours de Luçon, avait familiarité avec les mortes-payes16 de Montaigu. Ils le convièrent à quelques voleries sur les chemins de Nantes, ce qu'il accepta par le conseil des entrepreneurs, et qui, plus est, se trouva à détrousser un marchand de deux cents écus, qui depuis lui furent rendus.

Ce compagnon, rusé et persuasif, exhorta les mortes-payes à ne faire plus ces petits coups, par lesquels ils pouvaient être découverts et ruinés, comme par un plus grand. Pourtant il leur promit de les tenir avertis d'un marchand, qui, au retour de la foire de Fontenay, logeait toujours à Vieillevigne, près la demeure de Pommiers.

Il les avertit donc à point nommé, ajoutant qu'ils étaient quatre marchands ensemble, et par ainsi qu'il fallait venir pour le moins autant. A ce mandement ne faillit de se trouver Urban, qui commandait au château, accompagné de cinq autres. Tout cela étant au guet en la forêt de Grâla fut investi par Vrignaye et Goupilière, accompagnés de huit ou neuf. Ces voleurs, menacés de mort s'ils ne faisaient ouvrir la poterne du château à l'heure et en la façon qu'ils avaient accoutumé d'y rentrer, donnèrent le mot de Matelot, qu'ils avaient laissé pour faire ouvrir la porte. Tout cela fut gardé en une maison jusqu’à la nuit d'après que La Boulaye, Bastarderaie et celui qui leur faisait prendre les armes, ayant donné à Pommiers cinq bons hommes, mènent Urban lié. Et ne furent si tôt à la poterne, qu'ayant répondu au "qui va là ?" — "Matelot" — et fait parler Urban, que Pommiers se jeta dans le guichet demi-ouvert. Ainsi fut pris le château, où La Boulaye fut bien étonné, quand, de tant d'amis qu'il avait conviés, il se trouva dix-septième. Encore falut-il, de ce petit nombre, saisir la ville, dans laquelle il y avait un assez grand peuple ; et, entre cela, plus de six-vingt capables de tirer une arquebusade. Il fut bon aux entrepreneurs de donner en la ville avant jour, pour ce qu'étant compté ils étaient perdus. Ainsi le bruit fut partisan du petit nombre, et, presque tous les hommes s'en étant fuis, on se trouva plus empêché à garder qu'on n'avait été à conquérir. […]

Vu leur petit nombre, les nouveaux maîtres du château et de la ville étaient d'avis de s’y tenir tranquilles, espérant ainsi que leurs adversaires ne viendraient pas les inquiéter. Cependant deux d’entr’eux (La Vallière et d’Aubigné), estimant que cette attitude avait peu de chances de succès, firent aller chercher de l’aide à la Rochelle… où ils rencontrèrent des avis pareillement divisés quant à l’attitude à adopter.

L’aide que, après bien des difficultés, ils en ramenèrent se limita à peu de choses, mais elle permit d’organiser des "courses" terrorisant et pillant la région autour de Montaigu, et poussant même jusqu’aux portes de Nantes. Elles en rapportaient des butins qui attirèrent spontanément des renforts bassement intéressés…

En cet état furent ceux de Montaigu six semaines, sans pouvoir amasser plus de trente-six hommes de guerre. Ils vinrent donc par force à essayer le conseil de La Valière et son compagnon, qui eut permission de mener à la guerre vingt sallades et dix arquebusiers à cheval, ne laissant dans la ville que La Boulaye, cinq maistres et la vailletaille. Nos trente chevaux, partis devant jour, enfilent en trois troupes trois chemins de Nantes, un jour de marché. Puis, s'étant ralliés, trouvent qu'ils avaient soixante et tant de prisonniers à cheval. Ils rompent trois ou quatre églises, arborent deux bannières en cornettes et vont mettre dans la prairie, à main droite de Pirmil, leurs prisonniers en bataille, gardés par les dits arquebusiers à cheval et un de deux trompettes qu'ils avaient. Les vingt salades, qui venaient de prendre la Janière et un procureur du roi, ayant appris par eux que quelques gentilshommes de la compagnie de Vaudré se sauvaient dans le faubourg, l'enfilèrent tout du long, quelques-uns passant la tour de Pillemil jusqu’au commencement du pont ; et furent longtemps là avant que ceux de la tour leur envoyassent quelque mauvaise arquebusade. Ce butin amené à Montaigu, cette même troupe ne fit que changer de chevaux pour faire une autre course sans passer la Sèvre. A cette fois, ils ajoustèrent au pillage le brûlement de six ou sept églises. Sur cette nouvelle, Montaigu se vit dans dix jours quatorze cents soldats. Landreau, avec Les Roches-Bariteaux et la troupe du Bas-Poitou, qu'ils appelaient la Ligue, ne se vint plus promener devant Montaigu pour montrer des cordeaux à ceux de la garnison, comme ils faisaient auparavant.

Le château de Pirmil après son démantèlement effectué en 1626

afin de faciliter l’accès au pont du même nom ;

ce château protégeait au sud de la Loire l’entrée de la chaîne des ponts conduisant à Nantes.

A plusieurs reprises il fut inquiété par des troupes de huguenots

qui ravageaient le pays environnant.

Voilà cette ville équipée en guerre. On ordonne en la ville les compagnies du gouverneur de Jarrie, celui duquel nous avons parlé dans le siège de Poitiers, de Mosquart, de Nesde17, de la Serpente et Jamoneau, desquels quelques-unes ne se parfirent pas. Au château fut mis Vrignais avec une compagnie de six-vingts hommes, quelques autres petites troupes mal complètes, comme celle de chevau-légers de Grandris, et les arquebusiers à cheval de Deffites. Tout cela, comme aussi tout le reste de la garnison, prêta serment de rendre obéissance hors les murailles à Aubigné, qui n'avait nulle charge au dedans. Landreau avait commencé à fortifier Saint-Georges. Ceux de Montaigu, ayant mis leurs forces aux champs, firent quitter cela premièrement. De là ils prennent d'effroi le château de l'Herbergement, grand et assez bon ; puis ils tournent vers Mortagne, escallent de nuit le château ; et ces troupes se parfirent et rafraîchirent dans la ville. En même temps, ils marchent vers la Garnache, où quelques gentilshommes s'étaient retirés, escallent la ville, prennent le château d'effroi ; et de force prisonniers (qu'ils espéraient y trouver) n'empoignèrent rien que le ministre. En cet état, nous les laissons, ayant changé leurs discrétions ruineuses en une insolente et nécessaire témérité.

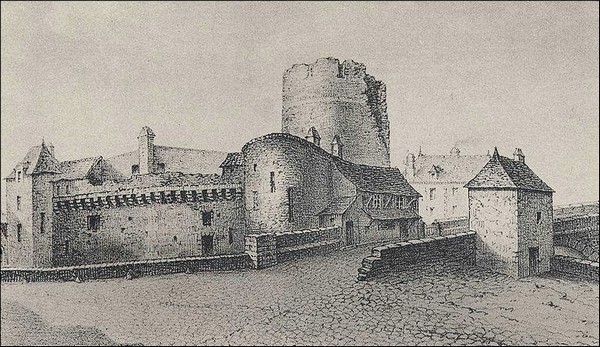

Trois des châteaux pris "d’effroi" ou de force en 1580

par des compagnons d’Agrippa d’Aubigné,

plus motivés par l’intérêt du butin que par des convictions spirituelles :

- le château de la Garnache vers 1500,

- le château de l’Herbergement en 1838,

- le château de Mortagne en 1910.

Ces exactions et brigandages, ajoutés à la menace planant en permanence sur Nantes, poussèrent le lieutenant général du Roi en Bretagne, La Hunaudaie, et le gouverneur du Poitou, le comte Du Lude, à envoyer contre Montaigu des troupes dirigées par Landreau, qui l’avait déjà assiégé et pris onze ans plus tôt. L’arrivée de ces troupes devant la ville provoqua une panique dans sa garnison protestante commandée par La Boulaie, et parmi ceux qui l’avaient rejointe.

Toutes les petites conquêtes de La Boulaye18 et leurs garnisons prenaient l'effroi et commençaient à se dérober, quand il envoya une bonne troupe pour les lever honorablement et les conduire sûrement. Il est bon de savoir comment Landreau et ses amis avaient en six mois ou jeté ou gagné des hommes dans Montaigu jusqu’à dix entreprises ; desquelles chacune coûta la mort à quelques-uns. Après la neuvième et sur le bruit du siège, le conseil de la ville se résolut de juger, à la mine et à la façon de vivre, tous ceux qu'ils trouvaient tristes, pensifs, conférant ensemble ; et de ceux-là en choisirent trente qu'ils jetèrent sous la charge d'un capitaine Chesne dans l'Herbergement. Ils choisirent si bien que Le Chesne, voyant qu'on lui avait donné tous ceux de sa faction et un autre, nommé La Bourgogne, envoyé là-même, et y trouvant tous les siens, s'étant confessé l'un l'autre et s'étant reconnus vingt-neuf traitres, ils chassèrent le trentième qui était un boulanger, lequel ne se trouva pas de leur menée, et, avec un coup d'épée sur la tête, l'envoyèrent à Montaigu. L'abandon que l'on faisait de ces petites places refroidit si bien le courage des compagnons qu'il n'en arriva pas le tiers dans la ville, où encore, s'étant mis l'effroi par les remontrances des gentilshommes du pays, quelques capitaines prirent leurs caisses et leurs tambours et firent un ban en ces termes : "A tous poltrons, à qui le siège fait mal au cœur, qu'ils aient à quitter et on leur donnera passeport pour s'en aller à tous les diables". Tant y a que, de quinze cents hommes qu'il y avait, il n'y demeura que trois cents cinquante arquebusiers et quarante-cinq salades. Le conseil de la ville partagea la noblesse, qui y était, en trois escouades, pour avoir toujours un corps d'hommes armés au secours de ce qui serait attaqué, sous les charges du gouverneur de Saint-Etienne19 et d'Aubigné. Lequel aussi fut élu lieutenant-colonel des compagnies de gens de pied : à savoir de celle de Vrignez, poignardé, comme nous avons dit, à une des entreprises pour avoir vendu le château au maréchal de Retz ; cette compagnie donnée après à Goupilière ; celle de Jarrie, qui en avait une dedans Poitiers au siège, et qui, au lever du siège, fit encore montre de trois cents hommes ; celle de Grandris, laissée à son lieutenant ; celle des capitaines Moquar, Jean Monneau, Nesde, et celle du gouverneur, que je mets la dernière pour avoir été la moins complète.

Comme les troupes approchèrent, il y eut peu de nuits qu'il n'y eût quelque corps de garde enfoncé. Aubigné partit avec quarante chevaux et alla charger une compagnie du régiment Des Bruères, comme il venait au siège, tout contre le puits Notre-Dame, avec quelques autres petits exploits. Tant y a que, ayant appris d'un capitaine Des Bruères, prisonnier, qu'on leur donnait huit jours de loisir pour venir au siège, lui aussi ne hâta point son retour. […]

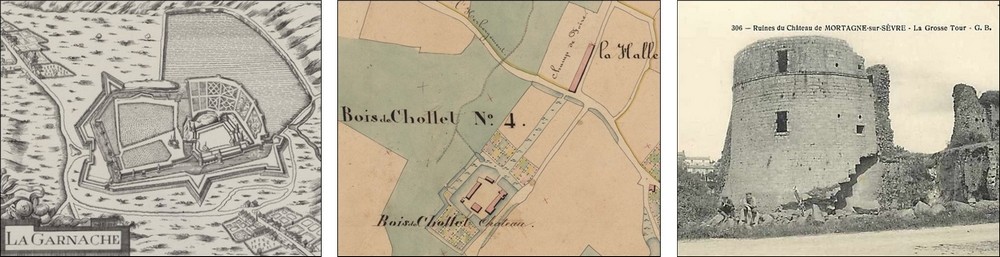

Landreau, ayant su que la troupe la plus redoutée de Montaigu en était dehors, pria Briandière, chef de soixante gentilshommes ligués et de la meilleure troupe de l'armée, de lui aider à presser le comte du Lude, pour, avec les forces qu'ils avaient, aller commencer le siège et brider toutes les avenues pour n'avoir à faire qu'à ce qui était dedans. Ceux-là pressèrent tellement le siège que, le dernier samedi de septembre [27 septembre 1580], l'armée gagna le logis de Saint-GeorgesA, la BarrillèreB, MateflonC, la LandeD, la BretonnièreE, la BorderieF, les OulièresG et la PâtissièreH ; Saint-GeorgesA pour le général, avec trois compagnies de cavalerie et six de gens de pied ; à la BarrillèreB cinq compagnies, à savoir de Derville, Chemaux, le capitaine Jouannes, La Brosse et Mespieds. Ces cinq compagnies sont nommées pour ce que les autres ne se battaient pas souvent, étant distribuées trois à trois ou deux à deux en tous les lieux que nous avons nommés, le gros s'étant avancé vers le faubourg20 de la porte JaillezJ. Les réformés s'amusèrent de ce côté-là à une escarmouche assez froide ; ce qui fut cause que tous les autres logements se firent sans combat21.

Le dimanche, les assiégés ayant mis le feu dans le faubourgJ, le comte marcha pour le faire éteindre ; et là on se vit de plus près. Mais il n'y eut point moyen de gagner les jardins du faubourgJ pour être opiniâtrés. Le lundi, l'armée étant venue à la BarillèreB, s'attaqua une meilleure escarmouche, réchauffée par le capitaine Péricart, qui amenait au siège près de trois cents hommes. Le baron de Neubourg, son enseigne, donna si brusquement à la queue de l'étangK qu'il enferma Saint-Etienne avec vingt-cinq gentilshommes22 ; mais, comme ils étaient prêts de se rendre, l'enseigne de Jarrie, avec trente des siens, perça tout pour les dégager, et, comme il faisait sa retraite, Landreau et Briandière, avec leurs troupes, prirent la charge. Un vieil soldat, pressant l'enseigne de se retirer, lui cria : "Voici de la cavalerie". La réponse fut : "Ce ne sont que des bêtes de plus". Ce jeune homme fit bien sauter la haie à tous ses arquebusiers. Mais lui, ne daignant quitter le chemin, eut Landreau sur les bras, lequel il abattit par terre d'un coup d'épieu, son cheval pris par ceux de la ville. Et puis ceux qui suivaient Landreau vengèrent sa chute de quelques coups d'épée à travers le corps du jeune Aubigné, qui, étant secouru mais mort, fut enterré dans les sépultures des ducs de Thouars23 ; chose qui a depuis été agréable aux seigneurs. J'en dis beaucoup, mais c'est un frère ; duquel vous saurez encore qu'au premier jour que La Hunaudaye24 avait paru avec deux cents lances et six-vingt arquebusiers, celui-ci, avec trente hommes, encore soutenu de dix salades, avait apporté tel désordre aux six-vingt arquebusiers et les avait si rudement menés entre les jambes de leur cavalerie, que ces lanciers, ne pouvant pas venir à la charge à cause d'une haie, et se voyant déjà plusieurs hommes et chevaux blessés, pour prendre une place plus favorable, gagnèrent le chemin, que les dix chevaux enfilèrent à leur cul ; et les trente arquebusiers, qui avaient mis en fuite les six-vingt, gagnèrent les côtés des haies et mirent tel effroi que tout s'en courut au galop demi lieue et plus ; et les dix qui mêlèrent dans le désordre en tuèrent plus qu'ils n'étaient et emmenèrent six prisonniers. Pour ce trait et quelques autres, l'aîné, partant pour aller à la guerre, dit à son cadet : "Tu as gagné réputation de soldat, ne sois pas avare de ta vie, mais ménager". La réponse fut : "J'aurai bientôt le plaisir d'être honoré ou celui de n'être point".

Localisation des événements du siège de Montaigu de 1580, lors de la 7e guerre de Religion, avec :

- les lieux de campement (A à H) de l’armée royale

investissant Montaigu qui était tenu par les huguenots.

- les lieux de combats, qui se déroulèrent principalement

en avant de la porte Notre-Dame (K),

dans le secteur du faubourg Saint-Jacques (J) et de la "porte Jaillez",

et secondairement en avant de la porte Nantaise (L).

(carte de 1887 - environ 6 x 6 km - avec les routes et les limites communales à cette date)

Durant ces choses, les quarante, ayant appris à Chemillé par leurs prisonniers que le siège était commencé, se résolurent de s'y venir jeter, et, pour cet effet, vinrent repaître à Villiers-Boivin [Vihiers], où ils prirent quelques gens d'armes de Chemeraut et puis arrivèrent à vue de la ville sur la minuit. Le chef de ces estradiots25, l'ayant vue bien ceinturée de feux, partagea à Davers et à Charbonnières, qui faisait lors son apprentissage, à chacun dix soldats ; et lui mit pied à terre avec dix autres et autant de carabins, laissant entre les mains de leurs valets, qui étaient bien armés, les chevaux et les prisonniers qu'ils avaient. En cet équipage, il prend résolution d'aller sentir les corps de garde de la BarillèreB ; mais, les trouvant trop bien garnis, il prit à main droite du côté de MateflonC, où il n'y avait que deux compagnies, donna de tête baissée sur celle qui était en garde à sa main droite. Le corps de garde, après fort peu d'arquebusades, gagna bientôt la maison. Avant qu'ils fussent secourus, lui et ceux qui étaient à pied ouvrirent une claie et ôtèrent quelques branches pour enfiler le chemin, qui le mena sans contredit jusques à la contrescarpe. Là il fut reçu d'une sentinelle perdue, qui, sans parler, lui planta une arquebusade dans l'estomac de sa cuirasse ; et, comme il le reconnut, lui apprit la mort de son frère.

Le conseil empêcha toutes sorties jusques au dimanche ; mais, ce jour-là, le comte du Lude vint faire la montre générale de son infanterie dans le champ de la BarillèreB. Etant permis aux nouveaux venus de sortir, six soldats, bien en point, se coulent par-dessous le rocher, montent dans le champ de la BarillèreB, demandent si on les voulait recevoir, et quand donnent chacun une arquebusade dans le bataillon. Vingt ou trente gentilshommes, qui étaient là, mettent les épées à la main et courent confusément aux six. Nesde, qui s'était avancé avec quinze, ayant tiré aux plus proches, reprend la pente du roc pour recharger. Lancosme demande quatre cents arquebusiers ; c'est-à-dire que tout s'ébranla, et voilà près de trois mil hommes de pied qui prennent la course dans la vallée26, au fond de laquelle ils trouvent vingt gentilshommes la hallebarde en la main, six-vingt arquebusiers triés, et, un peu plus haut en gagnant vers la ville, Jarrie avec quatre-vingt en un lieu plus avantageux. Tous ces capitaines, qui avaient pris leur course, ne se purent ou ne voulurent pas s'arrêter, que dix-huit ou vingt qu'ils étaient, n'ayant armes que le satin, avec plus de quatre cents arquebusiers, ne mêlassent les six-vingt. Là se donnèrent force coups d'hallebarde et coups d'épée. D'abordée le maître de camp des réformés fut porté par terre entre les capitaines Chemaux et Jouannes, relevé par Charbonnière et Nesde, Derville et Courtigny blessés avec quinze ou seize des leurs croisés sur la place. Tout ce qui avait couru gaiement perdit sa colère au bout des épées des autres, si bien qu'ils leur donnèrent loisir de repasser le pré et se partager aux deux côtés du chemin. Lors, toute la foule de l'armée étant arrivée, tout donne à l'envie les uns les autres, et au chemin et aux deux côtés. Là fut blessé à mort Goupilières, et quatorze ou quinze de dedans tués ou blessés, mais les hommes de main, qui étaient là, bien soutenus par leurs arquebusiers, vinrent aux mains si heureusement que d'abordée ils mirent à leurs pieds trente mauvais garçons : entre ceux-là les capitaines Chemaux et Jouannes, frère du maître de camp. Et, sur cette bonne bouche, remontèrent encore vers la ville quelques quarante pas, et puis, à un ormeau, qui était abattu au chemin, fermèrent leur retraite. Sur cet arbre les uns et les autres mirent les pieds. Un sergent de La Brosse, nommé La Borde, seul le passa et s'en démêla en bon compagnon.

Les assiégeants, ayant reconnu l'opiniâtreté et verdeur de leurs ennemis et voyant qu'ils ne pouvaient avoir que quatre mille hommes, changèrent le dessein de siège en blocus seulement et refusèrent le canon qu'on leur préparait à Nantes, ne pensant peut-être pas avoir affaire à si peu de gens.

En ce siège de blocus se passèrent en quatre mois quarante ou cinquante escarmouches, fort peu desquelles se démêlèrent sans coup d'épée, et, pour ce qu'il n'y va que de quatre cents hommes d'un côté, je n'en oserai particulariser que quatre. Quelques gentilshommes, étant allé voir les capitaines Ponts et Ages à la BretonnièreE, leur demandèrent moyen de donner un coup d'épée. Ceux-là vinrent avec quarante arquebusiers de chaque compagnie choisis auprès de la LandeD, la rivière entre deux. Et là se mirent à l'escopetterie avec Les Ouches, Nivaudière et quelques soldats qui étaient de l'autre côté. Un des chefs de la ville mande à Nesde qu'il le suivît avec vingt arquebusiers, et lui neuvième passe l'eau. Et, s'étant coulé jusques où les capitaines Ponts et Ages étaient, se voyant découvert, il va aux mains avec ses neuf, mêle la première troupe qui était sur le bord de l'eau, et, sans le désordre, va mêler à l'entrée d'un chemin quelques épées dorées qui firent ferme. Comme ils étaient aux mains et que les premiers qui avaient fui se ralliaient pour venir au combat, Nesde arriva avec ses vingt bien à propos, et lors les assiégés, rompant tout, ne laissèrent sur la place que deux morts, mais emmenèrent ou tuèrent, pour épargner le foin, quarante-six chevaux, que perdirent autant de volontaires qui, à l'ouïr de l'escarmouche, s'étaient venus convier d'y prendre part.

Du même côté de la LandeD, soixante arquebusiers de la ville ôtèrent à cinquante arquebusiers, conduits par le capitaine Arragon, dix charretées de munitions et les vinrent passer à cent cinquante pas de la LandeD. Les compagnies des blocus y accoururent. Les soixante, étant renforcées d'encore autant, font tête à droite et à gauche à ceux qui s'avançaient et emmènent tout à Montaigu.

Il y eut une autre gaillarde escarmouche à la porte JailletJ, où l'ordre de dix hommes de commandement, qui en avaient chacun vingt affidés et marchaient séparés pour recevoir les commandements, renversa plus de huit cents hommes jusques derrière leur blocus, pour ce que, dans le milieu de la confusion, ces dix faisant un corps de deux cents bien serrés, avec une menace de vingt-cinq chevaux que La Boulaye et Saint-Etienne amenèrent. A même temps, tout ce qui était confus fut réduit à la fuite.

La dernière des escarmouches fut la plus glorieuse, pour ce qu'elle se fit contre raison, sur le dessein de l'ennemi. Car telle était l'audace des assiégés sur les autres qu'ayant vu de dessus une tour loger sur le ventre quatre cents arquebusiers dans un bois à leur gauche, comme on va à la BarillèreB, et puis voyant venir Mespieds avec sa compagnie pour attaquer à la mode accoutumée en se retirant, les assiégés se plaignaient de ne venir plus aux coups d'épée. Mais celui qui commandait aux sorties, ayant choisi cent cinquante hommes, parmi cela quinze ou seize armés, ayant envoyé les capitaines Paillez et Mocquart avec soixante convier Mespieds à se retirer, lui prend sa course dans le bois et mêle tellement cette embuscade qu'en faisant demeurer trente sur la place, il mène le reste dans le fossé de la BarillèreB ; et, pour ce que les valets de la ville étaient courus pour butiner au bois, on leur fit emporter le capitaine Sourcil, qui, pour avoir rendu plus de combat que les autres, fut enterré par les assiégés hors de la ville avec les enseignes et beaucoup d'honneur.

Sur une vue aérienne de 2009, les fortifications de Montaigu

dans la seconde moitié du XVIe siècle, époque des guerres de Religion ;

et la localisation des noms de lieux et des édifices de Montaigu évoqués dans cet article.

(le nord se trouve en bas de l’image – environ 670 x 590 m).

Les coureurs de Montaigu ne laissaient pas, pour le siège, de faire des équipées assez loin ; comme en ce temps-là neuf des leurs défirent deux compagnies de gens de pied marchant dans un chemin creux, auprès de Pont-Rousseau27. Et les mêmes furent chargés par dix-huit chevaux de l'armée que les neuf tuèrent tous, hormis le capitaine La Coste qui, pour avoir porté le chef par terre, et avoir très bien fait, fut sauvé par lui. Il a depuis servi à Fontenay. Tous les traits que nous disons faits hors d'apparence, par l'estime en laquelle étaient les réformés de ce côté-là envers leurs ennemis. Mais, parmi ces choses qui seront louées, j'en ai une à dire qui sera blâmée des plus judicieux. C'est que Guébriand, du côté de La Hunaudaye, ayant envoyé demander un coup de lance, il arriva que celui qui reçut le trompette, comme étant fortuitement préparé à cela, s'avança avec lui et lui mit le marché au poing, ce qui ne s'exécuta pas, pour ce que le chef de ce côté l'empêcha. Les Poitevins de Saint-Georges se firent de fête pour réparer ce défaut. Cela vint par divers cartels que je supprime jusques là que, les assiégés étant défiés pour se trouver dix des principaux dans le champ de la BarillèreB, qui est à dire entre les mains de leurs ennemis, avec épée et poignard, ces gens furent si francs du collier qu'ayant pris la parole de La Brosse et Mespieds, ils se vinrent mettre dix en chemise entre deux rangs de leurs ennemis, qui faisaient six cents hommes au lieu-dit et une heure avant l'assignation. Or, comme le cartel était signé par le comte et son conseil, aussi furent envoyés Lagot et Guimenière dudit conseil pour conter et visiter les combattants, et puis, ayant agréé toutes leurs conditions, ils s'en retournèrent, comme ils disaient, pour leur envoyer de quoi passer le temps. Mais, ayant demeuré là cinq heures, ils reçurent une lettre d'excuse. Les soldats des compagnies, frémissant et criant la honte la plus évidente que jamais armée eût reçu, se convièrent à tenir la place de leurs chefs, et, comme ils furent acceptés, les capitaines La Brosse et Mespieds se jetèrent entre deux et jurèrent avant se départir de se venir mettre dans le régiment de La Boulaye, que Monsieur avait déjà pratiqué pour la guerre de Flandres ; ces promesses leur étant permises pour le bruit certain de la paix.

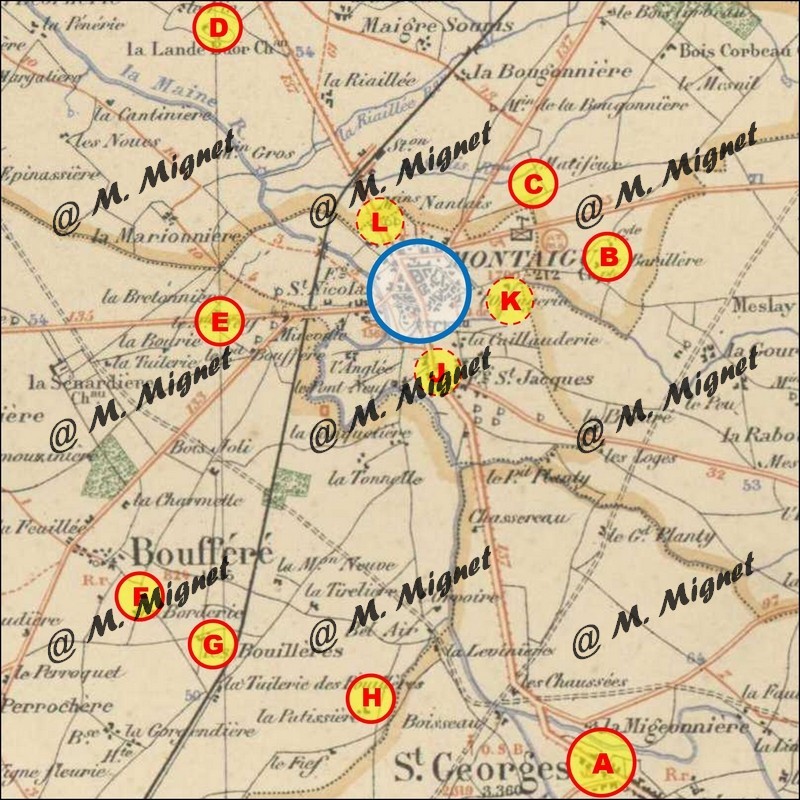

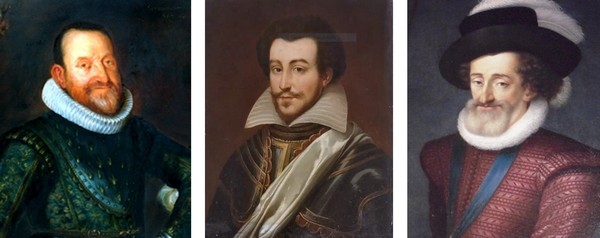

Trois des protagonistes du camp protestant lors des sièges de Montaigu de 1580 ou de 1588 :

- Théodore Agrippa d’Aubigné (1552-1630), soldat, écrivain

et huguenot intransigeant ;

- Claude de La Trémoille (1566-1604), duc de Thouars, seigneur de Montaigu,

qui passa du catholicisme au calvinisme ;

- Henri de Bourbon (1553-1610), roi protestant de Navarre,

qui deviendra Henri IV roi catholique de France.

Aussi fut-elle reçue par le comte du Lude le lendemain, et, comme on disputait à qui la ferait publier le premier, le comte fit cet honneur à un capitaine des assiégés d'en vouloir prendre son avis ; et pourtant mit Roussière-Cul-de-Braye en otage pour lui. Le capitaine fit voir deux choses : l'une, que tous les mouvements et commencements de trêves et parlements étaient bien séant aux maîtres de la campagne et non aux autres ; d'ailleurs que par la paix les assiégés entraient en l'obéissance du comte, ne lui devant rien auparavant; que, pour leur première reconnaissance, il était bien séant qu'ils reçussent, non seulement la paix, mais encore de lui l'exemple de la paix. Entre autres discours, on lui demanda s'il prévaudrait de l'appel des dix. Celui-ci (quoique principal de la partie, commet depuis le coup de lance accepté, ayant maintenu la querelle seul et défié Landreau, lui à pied et armé en capitaine de gens de pied, contre l'autre monté et armé en capitaine de gens d'armes) répondit : "Si notre chef nous traitait à la rigueur des anciennes lois, n'ayant pas tenu à nous que la place ne soit perdue pour notre gloire particulière, il nous ferait trancher la tête à tous dix".

Il est temps d'aller où nous sommes obligés par notre ordre accoutumé, après un mot du Dauphiné, où le duc de Mayenne, ayant reçu ses commissions, s'acheminait sur la fin de cette guerre, avec peu de forces, pour ce que l'on était bien instruit à la cour de la division générale où étaient les réformés de cette province, qui s'employaient les uns contre les autres. Et par là donnèrent de la besogne bien facile et de grande réputation à ce prince, comme nous verrons. Et, quelques remontrances qu'on leur fît, ils aimaient mieux devenir esclaves de leurs ennemis que compagnons de leurs frères ; regardant plutôt d'où était Lesdiguières, médiocre en moyens mais bon gentilhomme, que quel il était et quel il se montra, quand la nécessité châtia les orgueilleux, et quand ils eurent senti leur péril et leur devoir par leurs accidents et par l'industrie du vicomte de Turenne, comme nous vous dirons au livre suivant.

Le siège se termina en quelque sorte sans vainqueurs ni vaincus, mais lors de la paix du Fleix (26 novembre 1580) qui marqua la fin de cette 7e guerre de Religion, les protestants s’engagèrent à livrer la ville aux armées d’Henri III. Ce qu’ils firent deux mois plus tard. Et sous la pression des Nantais qui voulaient supprimer tout risque de nouvelles incursions en provenance de Montaigu, Henri III décida de démanteler la place forte que constituaient cette ville et plus particulièrement son château.

Jeanne de Montmorency, qui en était seigneur depuis la mort de son époux Louis III de La Trémoille en 1577, et duchesse de Thouars essaya d’empêcher la destruction de son château, et fit tout pour que l’application de cette décision traîne en longueur. Ce fut vainement : après plus de cinq ans de retardements et de tergiversations le château de Montaigu et ses abords furent démantelés en seulement quatre mois, de juillet à octobre 1586.

Le Siège de 1588 : le roi de Navarre face à "la Ligue" à Montaigu

Cette paix ne fut cependant qu’une trêve. Une 8e (et dernière) guerre de Religion avait débuté au printemps 1585. Les La Trémoille changèrent cette année-là de parti et rejoignirent celui des calvinistes. Durant l’été 1588, les protestants, qui avaient encore une fois occupé Montaigu quelques mois plus tôt, repoussèrent une attaque des troupes de "la Ligue" et, rejoints par Henri de Navarre (le futur Henri IV), les poursuivirent jusque devant Nantes. Mais dès novembre suivant, les armées royales, renforcées et commandées par le duc de Nevers, vinrent de nouveau mettre le siège devant la ville28 :

L'armée marche de là vers Montaigu, ville et château encore plus ruinés que Mauléon29. En la plupart des endroits, il n'y avait que des murailles sèches de hauteur d'homme, et en fort peu de lieux avait-on usé de mortier. Et toutefois, les restes de cette place forte autrefois et son naturel donnaient de la difficulté, car c'est une croupe élevée qui a à sa main gauche une grande hauteur et la rivière au fonds, à la droite un grand étang, qui se vient joindre dans la rivière à la pointe, où est le château. La tête de la ville avait encore un fossé de quinze brasses de gueule et cinq de profond30, taillé en roche vive, et dans lequel ne paraissaient guère les ruines des fausses-brayes qu'on y avait jeté pour le remplir. Là-dedans commandait Colombière, avec une compagnie de chevau-légers, une de gens de pied et une d'arquebusiers à cheval. Préau, avec quatre compagnies, avait charge de se jeter dedans, qui n'y manqua pas. Le roi de Navarre y avait aussi envoyé des magasins proportionnés à l'espace qu'il estimait que la place pourrait tenir ; ce fut au commencement de décembre.

Miraumont partit des Brouzils avec six compagnies de chevau-légers et huit cents arquebusiers à cheval. Il trouva sur son chemin, un peu plus avant que la Barrillère, le capitaine Bœuf, avec ce qu'il y avait de gens de cheval, qui amenèrent les premiers coureurs de l'armée jusques à une petite garenne à main gauche du camp, où le capitaine Beauvois était sur le ventre. Les arquebusiers, ayant pris à main droite vers Mateflon [Matifeu], y laissèrent leurs chevaux ; et, soutenus de leur cavalerie, employèrent une escarmouche assez opiniastrée, avec perte du capitaine Brichanteau, et peu de soldats de l'autre côté. Le capitaine Bœuf étant blessé, et les régiments commençant à paraître, il fallut gagner la contrescarpe. Le soir, l'armée se saisit de tous les faubourgs ; le duc de Nevers logé à Saint-Georges. Le quatrième jour, commencèrent les approches du coin de la rivière au-dessous de la porte Nantaise, pour aller gagner un vieux talus de la ville, battu en courtine du faubourg du pont, à la portée du pistolet. Comme les tranchées étaient avancées à mi-chemin de la porte, Préau fit une sortie par-dessous le pont, et de bas en haut enfila la tranchée, de laquelle il fut maître un quart d'heure, et, ayant ruiné la besogne, se retira par-dessous la porte Nantaise, avec perte de trois soldats seulement, en ayant laissé dix-huit ou vingt des autres sur la place.

Le lendemain commença un temps si étrange que l'armée passa huit jours sans rien avancer. Les mauvais chemins avaient aussi longuement retardé l'artillerie, à la vue de laquelle Colombière perdit la souvenance de ce que son père avait fait à Saint-Lô ; commença à faire part de sa peur aux compagnons ; et, ayant gagné quelques capitaines, ils parlèrent ouvertement de se rendre. Préau, qui de longtemps connaissait, à ses vices et légers mécontentements, l'envie de se donner lui-même aux ennemis, tâta s'il pourrait, en mettant la main sur le collet à son gouverneur, mener le reste à faire mieux. Mais enfin, trouvant que la place et les hommes étaient assez faibles sans être divisés, obtint, par capitulation, trêve pour autant de temps qu'il fallait à savoir du roi de Navarre ce qu'ils avaient à faire ; et, à condition de n'être point secourus, se devaient rendre la mèche éteinte, drapeaux rendus, et être conduits en sûreté jusques à Saint-Aubin [-la-Plaine], deux lieues et demie de Fontenay. Ceux qui étaient envoyés dans cette armée de la part de la Ligue, hormis La Chastre, avaient commencé de murmurer dès Mauléon sur ce qu'on donnait la vie aux huguenots par courtoisie et sans nécessité; et, à cette seconde capitulation, s'émurent encore davantage31. Mais le duc de Nevers, ayant remontré combien le mauvais temps dégâtait son armée, avec cela le commandement et le désir de passer outre, fit mettre en effet la capitulation32 et conduire surement Préau et ses compagnons jusques à Saint-Aubin ; et Coulobière fit présent de sa personne à l'autre parti33.

Sagonne34, pour montrer le différent traitement que les reformés recevaient des royaux et des ligués, se met aux trousses du convoi avec toute la cavalerie légère, de laquelle il était maître de camp, et Chastaigneraye, ayant rempli les arquebusiers à cheval de ce qu'il put tirer des régiments. Le sauf-conduit de Préau portait : "Pour arriver à Saint-Aubin". Les compagnons, ne se doutant pas d'une si exacte mesure, se voulurent reposer tout le lendemain de leur arrivée, et même ne daignèrent faire garde. Aussi, une heure et demie après la sûreté expirée, ils virent leur bourgade pleine de cavalerie légère et d'arquebusiers croisés. Ce qui fut trouvé par les rues fut mis en pièces. Ce qui gagna les maisons se mit aux remontrances et à quelques mauvaises arquebusades, et de là à une reddition, par laquelle ils s'en allèrent en chemise, avec le bâton blanc, non sans reproches de leur général ; et le fait de Sagonne approuvé de l'un et de l'autre parti.

Sans perdre de temps, l'armée prit le chemin de la Garnache, à huit lieues de là. […]

Les huguenots assiégés dans Montaigu s’étaient donc rendus, et les combats se déplacèrent vers d’autres lieux. Dix ans plus tard, leur chef Henri de Navarre finit par l’emporter en s’étant converti au catholicisme. C’est ainsi qu’il devint Henri IV, roi de France, et, par l’édit de Nantes (1598) qu’il put mettre fin aux "guerres de Religion".

Les La Trémoille, seigneurs de Montaigu, s’étaient convertis au protestantisme en 1585, à une époque où les chances du roi de Navarre d’accéder au trône de France se renforçaient. Cependant en 1628, Henri de La Trémoille se convertit au catholicisme, au moment du siège de la Rochelle par Richelieu, se voyant octroyer au même moment la charge de "Maître-de-camp-général de la Cavalerie légère royale"… Mais en 1633 il vendit sa baronnie de Montaigu au très protestant Gabriel de La Lande de Machecoul, seigneur de Vieillevigne, qui, passant outre aux articles de l’édit de Nantes régissant l’exercice du culte, fit édifier en ville en 1637-1638 un temple contigu à l’église-collégiale Saint-Maurice qui y avait été construite en 1613. En 1696 leurs héritiers et successeurs, les de Crux, abjurèrent le protestantisme, tandis que leur baronnie était érigée en "marquisat de Montaigu".

Localement, la politique royale de Louis XIV de forte incitation à la conversion au catholicisme dans la seconde moitié du XVIIe siècle, semble avoir été convaincante sans y avoir pris des formes coercitives. Gabriel-Antoine de Crux († 1713) fut le dernier seigneur de Montaigu à avoir été adepte de la religion réformée, et après 1700, on n’y trouve plus de traces de protestants. Leur temple avait été fermé quinze ans plus tôt, au moment de la révocation de l’édit de Nantes, puis le cimetière Saint-Michel qui leur était réservé. Cependant, la tradition de donner d’une génération à l’autre des prénoms évoquant l’Ancien Testament (Abraham, Samuel, Elie, Esther, Judith, Zacharie, Isaac, Moïse…) est souvent la trace d’une ancienne appartenance à la "Religion Prétendue Réformée", par exemple dans nombre de familles engagées en 1793 dans l’insurrection vendéenne.

Les ravages causés par quelque vingt-cinq années de guerres de Religion dans la région de Montaigu, en avaient profondément changé le visage. La ville avait été dévastée et, malgré les obstacles et retards que les La Trémoille y avaient mis, le démantèlement du Château avait fini par être réalisé. Et en 1588, le dernier siège de Montaigu montra que le rôle militaire de l’une et de l’autre était désormais terminé.

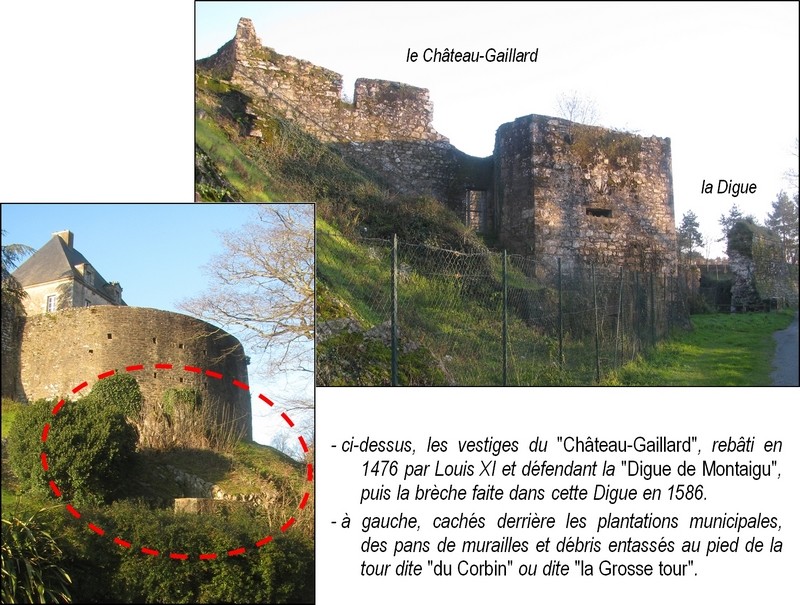

En 2016, des vestiges des destructions faites à Montaigu durant les guerres de Religions :

quelques-uns des restes de l’extrémité sud du Château démantelé en 1586.

Le faubourg Saint-Jacques, théâtre de nombreux combats, avait été particulièrement touché. De plus, le fonctionnement de l’aumônerie-hôpital y avait été mis à mal : les vassaux protestants des seigneurs de Montaigu ayant profité des bouleversements religieux et politiques pour se dispenser de leurs devoirs de financement de cet établissement, au prétexte qu’ils le considéraient comme une émanation de l’Eglise catholique. Comme la plupart de celles de la région, les quatre églises de Montaigu et leurs constructions annexes avaient été incendiées par les huguenots en 1568, dont l’église Notre-Dame qui fut l’année suivante en bonne partie détruite par les canons de Charles Rouault du Landreau quand celui-ci prit la ville.

Au sortir de ces guerres, dans la ville intra-muros, la paroisse Saint-Jean comptait moins de 120 "communiants" tandis que la paroisse Notre-Dame n’en comptait plus que 16. Si bien que les paroissiens de cette dernière demandèrent à être réunis à la paroisse Saint-Jean35, ce qui finit par avoir lieu le 15 juin 1627. Ces chiffres font estimer que dans les années précédant 1600, la population de Montaigu avec ses faubourgs devait être tombée sous les 500 habitants.

Les guerres de Religion ayant détruit la plupart des constructions existant alors à Montaigu, rares y sont au début du XXIe siècle, les vestiges antérieurs au XVIe siècle. Ce sont :

- du XIIe siècle, sinon d’avant : le Pont Neuf, les chaussées des moulins de l’Egault et de Saint-Nicolas ; les substructures du Château et des fortifications de la ville même ; le porche aujourd’hui déplacé de la chapelle Saint-Léonard, édifiée en 1215.

- du XVe siècle : l’ancienne maison dégradée du sénéchal Nicolas Queyré qui vécut dans la cour de la Poterie, faubourg Saint-Jacques, au milieu de ce siècle ; anecdotiquement, la girouette en fer du n° 1 de la rue Noire qui porte la date de 1434 ; quelques-unes des modernisations des fortifications faites entre 1476 et 1480 par Louis XI, à savoir les restes de la tour du Moulin et de la tour Richard, ceux du Château-Gaillard, et ceux des bastions de la porte Saint-Jacques et de la porte Notre-Dame.

- quant à la datation des caves voûtées de la vieille ville, elle est difficile à déterminer, mais il est possible que certaines d’entre elles puissent remonter au XIIe siècle voire à auparavant.

Dans leurs ouvrages sur l’histoire de Montaigu, Gustave Mignen et Georges Laronze36, avancent que les guerres de Religion ont été la cause de la plus faible densité du bâti de la partie orientale de la vieille ville, les destructions systématiques réalisées dans ce secteur par les troupes républicaines sous la Révolution n’ayant fait que les accentuer. Il semblerait cependant que cette différence de densité ait une origine beaucoup plus ancienne, et qu’elle témoigne de l’agrandissement que la ville connut à la fin du XIIe siècle, époque à laquelle de nouvelles murailles furent construites, annexant à la ville primitive ce qui n’avait été jusqu’alors que son faubourg Notre-Dame.

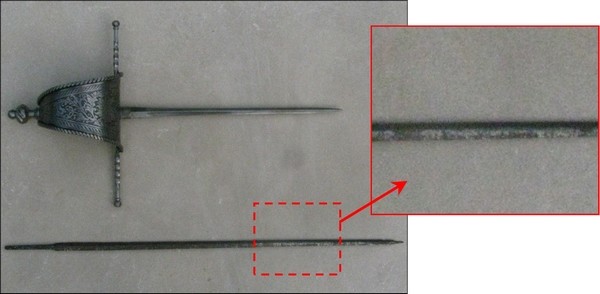

Comparaison entre, en bas, une lame (longueur 61 cm) découverte près de la "porte Saint-Jacques" en 1967-1968,

le long de la rive gauche de l’Asson qu’une crue venait de dégrader37,

et en haut, une reproduction d’une "dague main gauche" (longueur 51 cm) du début du XVIIe siècle.

La forme de la lame ancienne et la présence à sa surface de "pailles de forge"

peuvent la faire dater de la fin du XVIe siècle

(l’absence d’homogénéité de l’acier à cette époque est au fil du temps à l’origine

de l’apparition dans le métal de manques causés par son oxydation inégale).

Cette lame pourrait être un "souvenir" d’un des combats ayant eu lieu en cet endroit durant les guerres de Religion,

entre les huguenots occupant Montaigu et les troupes royales ou de la Ligue venant les assiéger.

--------------------

Notes, sources et références...

(sauf mentions contraires, illustrations et texte sont dus à M. Mignet)

1 A Montaigu, les seigneurs dont l’origine est présumée remonter à la fin du Xe siècle, avaient eu, avec leurs multiples possessions et alliances, une forte assise territoriale. Mais au fil du temps, les liens avec les habitants de leurs seigneurie et ville de Montaigu s’affaiblirent, en particulier à partir du XIVe siècle quand les événements de la guerre de Cent ans les éloignèrent. Ainsi Jean III Harpedane, seigneur de Montaigu et, dit-on, un des compagnons de Jeanne d’Arc lors de la délivrance d’Orléans, vécut sa jeunesse auprès du futur Charles VII, à Chinon et ailleurs. Cette tendance fut aggravée par l’abandon plus ou moins forcé, de 1473 à 1491, de la ville et de son Château aux rois de France quand ceux-ci voulurent s’emparer de la Bretagne. En 1517, la vente de Montaigu aux La Trémoille, famille qui n’y résidera que rarement et qui avait des ambitions avant tout nationales, fut sans doute favorisée par la disparition de ces liens...

2 Charles Rouault, chevalier, seigneur du Landreau, de Bournezeau, etc., l’un des chefs catholiques en Poitou après qu’il eut abjuré le protestantisme autour 1568.

3 "Chroniques du Langon", in Chroniques fontenaisiennes, d’A.-D. de La Fontenelle de Vaudoré, 1841, p. 125.

4 Laronze (Georges), Montaigu, Ville d'histoire (IVe-XXe s.), 1958, p. 30.

5 Louis de Gonzague (1539-1595), duc de Nevers et prince de Mantoue, était un influent conseiller d’Henri III. Catholique fervent, mais fidèle aussi au roi et à l’intérêt supérieur de l’Etat, il refusa de se rallier à "la Ligue" tout en s’opposant dans le même temps à toute alliance avec les protestants. Cela lui fera prendre ses distances avec Henri III lorsqu’en 1589 celui-ci se rapprocha du roi de Navarre, le futur Henri IV.

6 Cf. l’édition de 1626 de l’Histoire universelle d’Agrippa d’Aubigné, republiée et annotée en 1886-1909 par Al. de Ruble : tome 6 (1579-1585), p. 1 à 8, 30 à 24, 76 et suivantes ; tome 7 (1585-1588), p. 368 à 376.

7 Le Château de Montaigu domine "la porte Saint-Jacques" qui est située de l’autre côté de son étang et qui, à l’époque, était appelée communément "porte Jaillet". Au début du XXIe siècle, il en reste le nom du "pont Jarlet".

8 La Popelinière (Henri Lancelot Voisin de), Histoire de France depuis l'an 1550 jusqu'à ce temps, édition 1582, tome 1er, livre 2nd, p. 368-372.

9 Ce moulin à vent, situé en avant de la "porte Nantaise", eut des successeurs qui au XIXe siècle étaient nommés "les moulins Nantais".

10 Cet étang était "l’étang Saint-Michel", occupant le fond du vallon de l’Asson. Le champ où fut positionnée cette artillerie en garda le nom "d’Ouche aux canons", et la brèche que ceux-ci ouvrirent se situait entre "l’étang Saint-Michel" et la "porte Notre-Dame".

11 C’est à Bassac, près de Jarnac, que le 13 mars 1569 eut lieu la bataille qui porte ce nom, et au cours de laquelle Louis Ier de Bourbon, prince de Condé (1530-1569) fut tué.

12 Jeanne III d’Albret (1528-1572), reine de Navarre par son père, était l’épouse d’Antoine de Bourbon, le frère aîné de Louis de Bourbon, prince de Condé. Comme ce dernier, elle était une fidèle huguenote, tandis que son époux finit par pencher pour le parti catholique. Elle était la mère d’Henri de Bourbon, né en 1553, futur chef du parti protestant, et qui après sa conversion au catholicisme devint en 1594 le roi Henri IV.

13 Ces événements furent fatals au moulin à eau situé sur l’Asson, en contrebas de la porte Notre-Dame et près de la queue de l’étang Saint-Michel : en 2017, il en restait le canal d’amenée d’eau, d’environ 200 m de long et toujours fonctionnel en hiver, ainsi que quelques vestiges de murs et de radier. Au vu de l’appareillage de sa maçonnerie, ce moulin ne devait pas être très ancien à l’époque de sa destruction. Il n’en est pas fait mention au début du XVIIe siècle lorsque le couvent Notre-Dame de Saint-Sauveur fut fondé sur ces lieux.

14 Aubigné (Agrippa d’), Histoire universelle, édition 1626, livre 4 du tome 2.

15 Peut-être Philippe de Guillet, seigneur de Pomiers, enseigne de la compagnie d'Albert de Gondy, duc de Retz.

16 Soldats dont le service se limitait à la garde de certains châteaux.

17 Ce capitaine Nesde, commandant à Montaigu, portait aussi le nom de Pidou.

18 Charles Eschallard, seigneur de La Boulaye, capitaine protestant, alors gouverneur de Montaigu.

19 Le seigneur de Saint-Etienne (…-de-Mer-Morte) était un capitaine huguenot qui, comme son père Jean de Machecoul, était aussi seigneur de Vieillevigne. Il se signala pour ses pillages et ses excès dans le diocèse de Luçon, et, ainsi qu’il est dit, il commandait à Montaigu une brigade de cavalerie.

20 Il s’agit du "faubourg Saint-Jacques" situé au-delà de la porte du même nom, mais qui est ici nommée "porte Jaillez". En 1967-1968, y fut découverte une dague pouvant dater de cette époque, et possible témoin de ces combats de 1580.

21 Les lettres suivant chacun des noms "de logis" de l’armée royale permettent de les localiser sur la carte ci-jointe. Ceux de la Barrillère, Mateflon (Matifeux) et la Lande sont situés sur Saint-Hilaire-de-Loulay ; ceux de la Bretonnière, la Borderie, les Oulières (les Bouillères) et la Pâtissière sont situés sur Boufféré.

22 Il s’agit de "l’étang Saint-Michel" formée sur l’Asson et protégeant la ville au sud ; la queue de cet étang était située à l’est de la ville, en contrebas de la "porte Notre-Dame".

23 Jean d’Aubigné, frère de l’écrivain, fut inhumé dans la crypte de la chapelle du château, lieu traditionnel des sépultures des seigneurs de Montaigu. Depuis la vente de 1517, ceux-ci étaient les La Trémoille, duc de Thouars, du parti pro-catholique mais qui rejoindront le parti pro-protestant en 1585. En conséquence, les chanoines constituant la collégiale Saint-Maurice qui y avait été fondée 1438 en furent expulsés, et dans les années 1630, elle fut démolie par Gabriel de Machecoul, protestant et nouveau seigneur de Montaigu. Seule en subsista la crypte qui, avec "ses voûtes en ogives, ses colonnettes, ses frises, ses peintures murales, ses dalles tumulaires" (Dugast-Matifeux) fut détruite à son tour dans les années 1850 par le maire de Montaigu, Armand Trastour..

24 Pierre de Tournemine, seigneur de la Hunaudaye, lieutenant du roi en Bretagne.

25 Les estradiots étaient des mercenaires, constituant des unités de cavalerie légère.

26 Il s’agit du vallon de l’Asson.

27 Pont-Rousseau, situé à la limite entre Nantes et Rezé-lès-Nantes, est le dernier pont en aval sur la Sèvre nantaise ; son existance est déjà attestée en 1132.

28 Aubigné (Agrippa d’), Histoire universelle, édition 1626, livre 2 du tome 3. Ce récit du siège de Montaigu de 1588, par Agrippa d'Aubigné, est une quasi copie conforme de la relation faite de ce même siège dans les Mémoires de la Ligue (réédition 1758, tome 2, p. 535-537).

29 Les nouvelles troupes royales, réunies à Thouars le 6 novembre 1588 et commandées par le duc de Nevers, avaient pris Mauléon (Châtillon-sur-Sèvre) le 13 du même mois.

30 La brasse faisant cinq pieds, soit 1,62 m, les dimensions des fossés auraient donc été, selon Agrippa d’Aubigné, d’environ 24,30 m d’ouverture sur 8,10 m de profondeur.

31 La générosité du duc de Nevers vis-à-vis des réformés prisonniers alliait ses principes d’humanité à son souci de préserver l’unité et l’avenir politique du royaume. Elle fut cependant critiquée par quelques courtisans et le duc fut obligé de se justifier auprès de roi. Ainsi pendant le siège de Montaigu, le 3 décembre 1588, dut-il envoyer au roi, le seigneur de Gèvres avec un mémoire justificatif de sa conduite, puis de de nouveau un second mémoire allant dans le même sens, après la prise de la ville.

32 La prise de Montaigu par le duc de Nevers eut lieu le 8 décembre 1588.

33 Colombières quitta l'armée du roi de Navarre avec son lieutenant La Courbe et sept ou huit soldats. Il ne revint de nouveau se joindre au parti d’Henri IV que quelque temps après la mort d’Henri III (1589).

34 Georges Babou de la Bourdaisière, comte de Sagonne.

35 Requête non datée des habitants de Montaigu à l’évêque de Luçon, attestant de la quasi disparition de la paroisse Notre-Dame à la fin du XVIe siècle :

"[…] supplient et vous remontrent très humblement les curés, recteurs, paroissiens et habitants de Notre-Dame et Saint-Jean de Montaigu, que les dites paroisses, qui sont au-dedans la ville du dit Montaigu, sont si petites qu’il n’y a pas en celle de Saint-Jean six-vingt communiants et y a en celle de Notre-Dame seize communiants seulement, étant les deux églises à six-vingt pas l’une de l’autre, celle de Saint-Jean au cœur et milieu de la ville, et celle de Notre-Dame à l’une des portes d’icelle ; la cure de Saint-Jean n’étant que de cent livres de revenu, et celle de Notre-Dame environ de six-vingt livres, à cause duquel petit revenu les curés ne peuvent faire autre service en leur église que dire la sainte messe à basse voix ; désireraient les suppliants qu’il vous plait Monseigneur, incorporer les dites deux cures en une, et que le service divin s’en fasse en l’église Saint-Jean qui est bâtie grande et spacieuse à suffire, celle de Notre-Dame étant ruinée, n’y en ayant qu’une petite partie couverte, et les logis du presbytère totalement ruinés."

"Arch. du dioc. de Luçon", in Manuscrits de Dom Fonteneau, t. XIV, p. 823, Bibl. mun. de Poitiers.

36 Mignen (Gustave), Paroisses, églises et cures de Montaigu (Bas-Poitou), 1900, et les Religieuses Fontevristes de Notre-Dame de Saint-Sauveur à Montaigu, Bas-Poitou (1626-1792), 1902 ; Laronze (Georges), Montaigu, ville d'histoire (IVe-XXe siècle), 1958, p. 26 à 37.

37 Photo prise en 2015 par Jean-Bernard Piveteau (de l’association "Lucus"), découvreur de cette "dague" en 1967-1968.

avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur

----------------------

Ce chapitre de "l'Histoire de Montaigu" est constitué des parties suivantes, qui sont susceptibles d’évoluer au fil du temps……

• 1473-1491 - Louis XI, Montaigu, et la fin de l’indépendance bretonne

• 1517 - les La Trémoille deviennent barons de Montaigu

• 1563-1588 - Montaigu dans les violences et les calculs des Guerres de Religion

• 1586 - le Démantèlement de Montaigu et de son château

Toute remarque sur ce qu'elles contiennent (ou ne contiennent pas), sera la bienvenue (cf. "Contact").

----------------------

retour à "Histoire de Montaigu"

◄ page précédente : Des prémices de la Renaissance aux Guerres de Religion (1463-1598) Haut ▲ page suivante : Les efforts de redressement du XVIIe siècle (1598-1711) ►