la Rételière

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

Des vestiges d’un passé depuis longtemps oublié

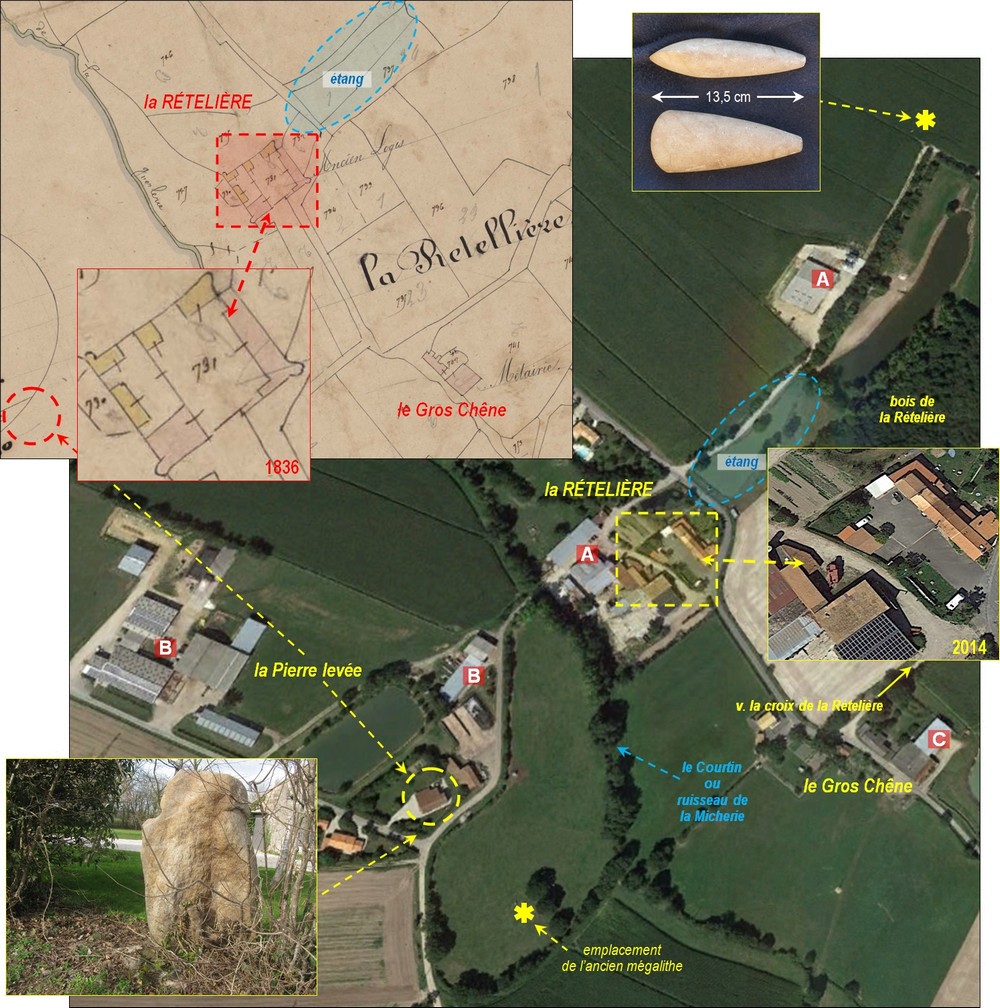

"La Rételière"1, village du Poiré-sur-Vie, est située en bordure de la commune voisine d’Aizenay dont elle est séparée par le "ruisseau de la Micherie" (ou "de la Guerlerie", ou "Courtin", ou "Cortin"…). Sur le cadastre de 1836, elle groupait un ancien logis et, un peu à l’écart, une métairie en dépendant, appelée "le Gros Chêne". L’ancien logis était constitué de bâtiments organisés autour d’une cour rectangulaire d’environ 50 m sur 36 m, avec une tour à chaque angle. Suite à la Révolution, la moitié de ces bâtiments étaient en ruine. Ils ont continué à se dégrader au fil des ans, et la dernière tour, au sud-ouest, a vu ses restes disparaître dans les années 19302.

"La Rételière" et les villages voisins du "Gros Chêne" et de "la Pierre levée",

Extrait du plan cadastral de 1836 (environ 400 x 330 m),

et vue satellitaire en 2014 (environ 660 x 460 m),

Encarts du plan et de la vue de l’ancien logis : environ 65 x 60 m.

Localisations d’un des restes de l’ancien mégalithe de "la Pierre levée"

et de l’endroit où fut trouvée une pierre polie à proximité de "la Rételière".

"A", "B", "C" : locaux des trois exploitations agricoles

présentes autour de "la Rételière" en 2017.

On ignore à quand remonte l’origine de "la Rételière", mais la succession de ses anciens "seigneurs" fait apparaître les noms des Rasclet avant 1416 (aussi "seigneurs de la Blanchère"), des Bonnevin du XVe au XVIIe siècle. Des actes de procès montrent le dernier de ce nom, Charles, pour le moins vindicatif, mais soutenant aussi ses métayers, en 1635, contre les exactions de "malfaiteurs surnommés : les Mallets, le Ventre, Chat de lièvre, Barbe rouge, etc."3.

Par une des filles de Charles de Bonnevin, "la Rételière" passa aux Jaucourt puis par héritages successifs aux Mauclerc de Marconnay4, qui disparurent au cours de la Révolution. Leurs biens de "la Rételière", soit 198 ha 55 avec les terres voisines de "la Pierre levée", échurent alors à des parents éloignés des Mauclerc : les Guinebaud de la Grossetière, à Saint-Christophe-du-Ligneron, qui en étaient encore propriétaires en 18365.

Les armoiries des Rasclets, des Bonnevin, des Jaucourt, des Mauclerc, des Guinebaud3,

ayant été propriétaires de "la Rételière" du XIVe siècle aux débuts du XIXe siècle.

Comme la plupart des familles nobles du Poiré, au XVIe siècle les Bonnevin, Jaucourt et Mauclerc optèrent pour le protestantisme6 ; et certains de leurs membres quittèrent la France après la révocation de l’édit de Nantes en 1685.

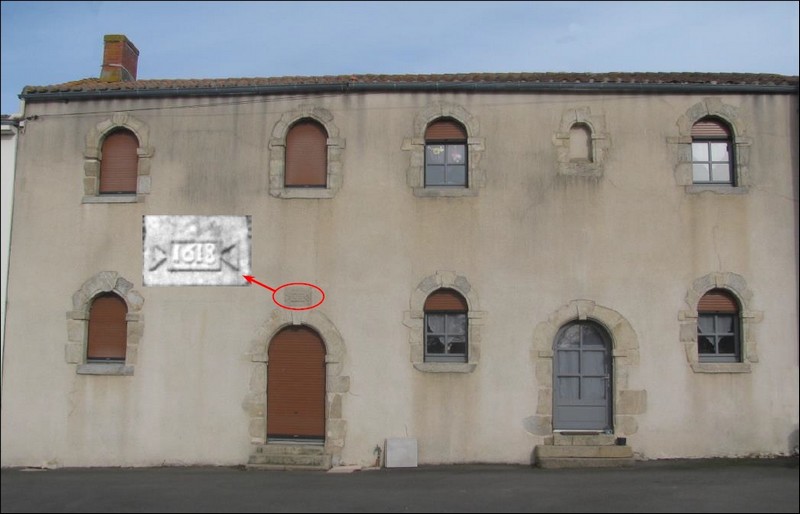

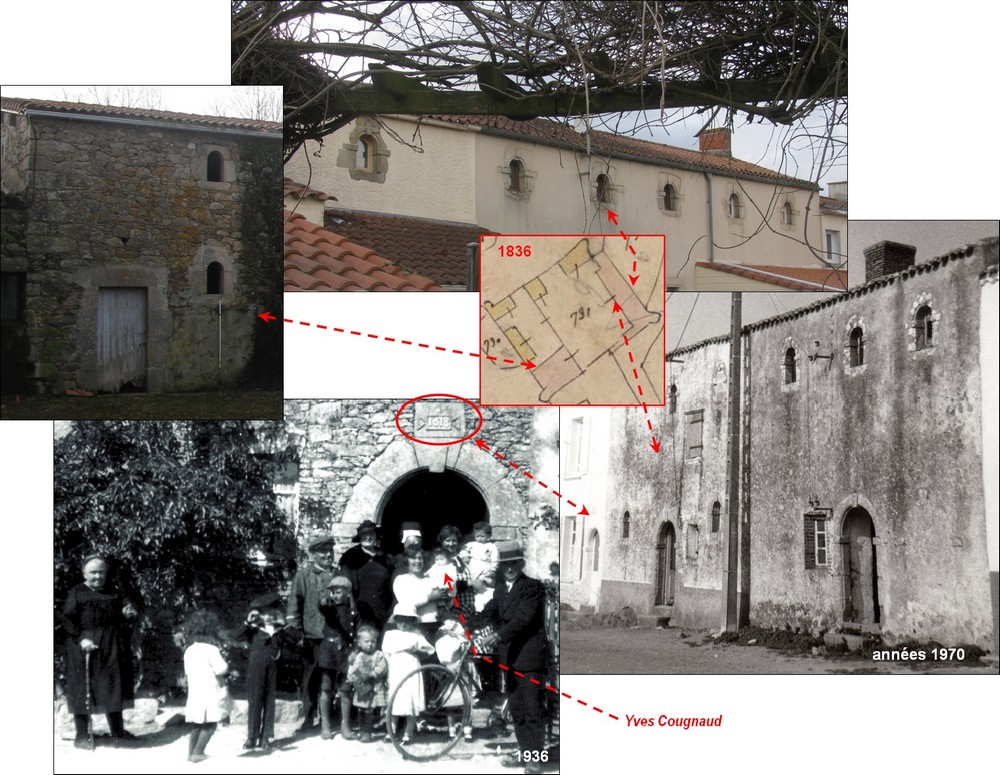

Le style de ce qui reste des anciens bâtiments de "la Rételière" se retrouve dans ceux de "la Millière" du Poiré. Ils pourraient remonter au début du XVIIe siècle voire, plus probablement, au XVe siècle7. On peut voir au-dessus d’une des portes, une pierre avec la date de "1618".

Tout comme à "la Millière", ces bâtiments étaient bordés par un étang artificiel créé sans doute à la même époque, mais qui, ici, existe toujours quatre siècles plus tard. Par contre, la partie "logis" au sens strict, qui abritait les seigneurs de "la Rételière", n’existe plus aujourd’hui, et semble avoir disparu dès avant la Révolution. Ce qui montrerait que ses propriétaires d’alors avaient dû cesser d’y habiter depuis longtemps. Sa localisation est incertaine, mais on peut penser qu’il faisait face au portail d’entrée. Ceci bien que ces logis aient été le plus souvent tournés franchement vers le sud.

Le principal bâtiment subsistant aujourd’hui était au départ une dépendance. Sa façade, après avoir perdu sa partie la plus à l’est qui menaçait ruine, a été remaniée en 1998. Les portes ont été conservées telles qu'elles étaient à l’origine, les fenêtres qui avaient été percées au cours du temps furent supprimées, tandis que d’autres ont été agrandies tout en leur conservant le style primitif du bâtiment.

La façade du principal des bâtiments anciens de "la Rételière" en 2017,

après son importante rénovation de 1998.

En haut : des détails des anciens bâtiments de "la Rételière" en 2017.

En bas à gauche : devant chez Antoine Bourmaud (1896-1988) en 19362.

A droite : la façade principale de "la Rételière" vers 1970.

--------------------

"La Rételière" et son voisinage au cours de ces deux derniers siècles

Près de "la Rételière" mais de l’autre côté du "Courtin" et donc sur la commune d’Aizenay, se trouve le village de "la Pierre levée", qui tient son nom de la présence d’un mégalithe aujourd’hui disparu. Sa destruction, à une date indéterminée, en a laissé des restes qui se caractérisent par leur type de roche, différent des pierres utilisées dans les constructions environnantes. Autour de 1970, ils ont été collectés par l’agriculteur d’alors à "la Pierre levée", bien connu pour sa curiosité et son indépendance intellectuelles8. En 1980-1981, des travaux de canalisation ont permis de retrouver, à proximité, l’emplacement que ce mégalithe occupait autrefois2.

Entre 1965 et 1970, on a aussi trouvé dans un champ à 450 m au nord-est de "la Rételière", une pierre polie, en dolérite et d’une longueur de 13,5 cm.2

L’ancienne habitation de "la Pierre levée" en 2017,

avec, peintes à la chaux au-dessus d’une porte et d’une fenêtre,

des traces des croix blanches qu’on traçait chaque année autrefois,

au moment de Pâques.

Sous la Révolution, "la Rételière" et "le Gros Chêne" étaient habités par les familles de Jean Texier et de Louis Vrignon, soit environ 20 personnes8. On les retrouve tout au long de cette période dans les rangs des insurgés vendéens, que ce soit en tant que participants aux réquisitions que ceux-ci furent amenés à organiser entre 1793 et 17959, ou que ce soit dans les troubles qui continuèrent jusqu’en 1804.

A la fin du XIXe siècle, "la Rételière", "la Pierre levée" et "le Gros Chêne" étaient trois métairies s’étendant respectivement 36 ha, 41 ha et 42 ha. Deux nouvelles exploitations appelées "la Grossetière" (ou "la Groussetière", sur Aizenay) et "le Printemps" (sur le Poiré), qui avaient été créées en 1852 et 1859, furent vendues dans les années 1890. Dans le même temps celle de "la Rételière" était rachetée par ses agriculteurs, ce qui entraîna son morcellement en trois fermes qui, au sortir de la guerre de 1939-1945, exploitaient respectivement 18 ha, 13 ha et 3 ha2.

Les transformations agricoles des années 1980 et 1990 : regroupements d’exploitations, développement technologique, agriculture en commun, ont réduit leur nombre. Après 2002 il en restait deux : d’une part le GAEC "le Logis" spécialisé dans l’élevage laitier bovin (environ 450 bêtes), réunissant quatre travailleurs et s’étendant sur 230 ha (avec sur Aizenay, les terres de "la Grossetière" et de "la Pierre levée", sur le Poiré celles de "la Nilière" et une partie de celles de "la Rételière") ; et d’autre part une exploitation avec 72 ha de labours (composée des autres terres de "la Rételière", et de terres sur "la Proutière" d’Aizenay et sur la Ferrière), avec un atelier de floconnage en continu de maïs, fèves, petits pois… destiné aux agriculteurs utilisant pour leur bétail une alimentation personnalisée. Quant aux terres du "Gros Chêne", elles font désormais partie du GAEC du "Printemps", village tout proche, sur le Poiré2.

Tout au long du XIXe siècle, le nombre d’habitants de "la Rételière" et du "Gros Chêne" oscilla entre vingt et trente-cinq10. Au début de 2017, ils y étaient 23 et y occupaient huit logements7.

En pleine nature et à une croisée de chemins, se trouve une croix en granit entourée d’arbres et avec dans sa niche les restes d’une statue en terre cuite, dite "la croix de la Rételière" bien qu’elle soit située à plus de 700 mètres de ce village. Réédifiée en cet endroit en 1898, elle venait du carrefour de "la croix Bouet" et porte l’inscription "Jean Tenailleau, 1875". Celui-ci, venu à "la Rételière", y fit apposer durant la Première Guerre mondiale, deux plaques métalliques à la mémoire de deux de ses petits-fils, Alphonse Bernard et Pierre Remaud, "morts pour la France" en septembre 1914 et en août 1917.

"La croix de la Rételière" en 2018.

--------------------

Jean You, exécuté pour servir d'exemple

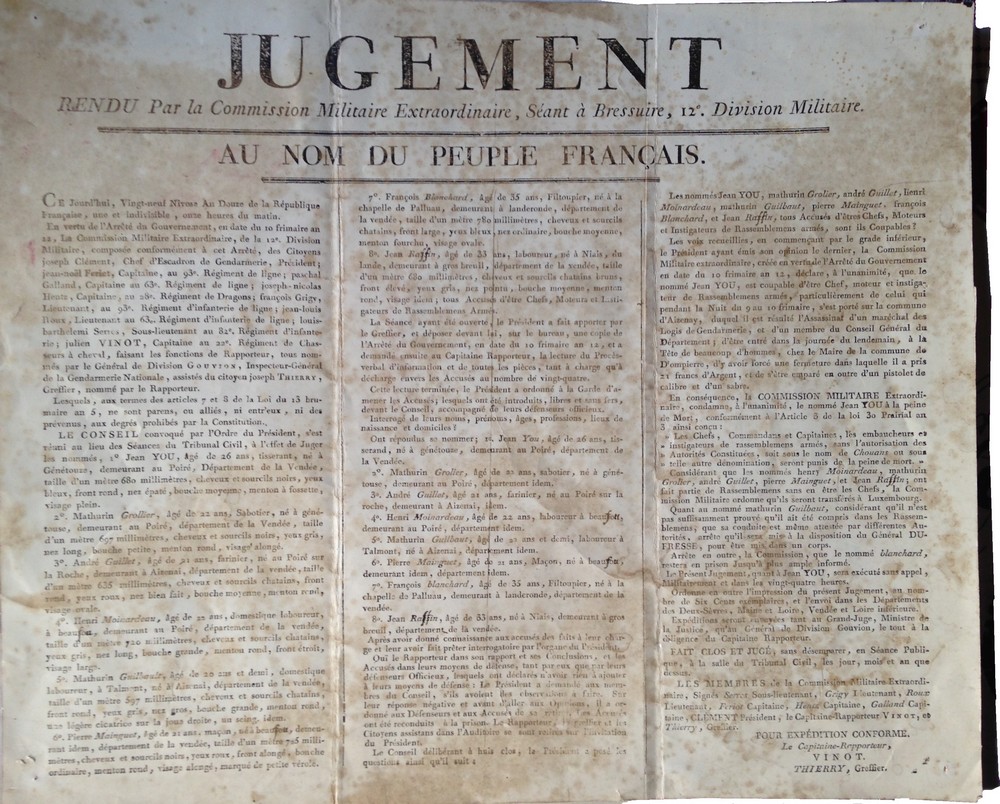

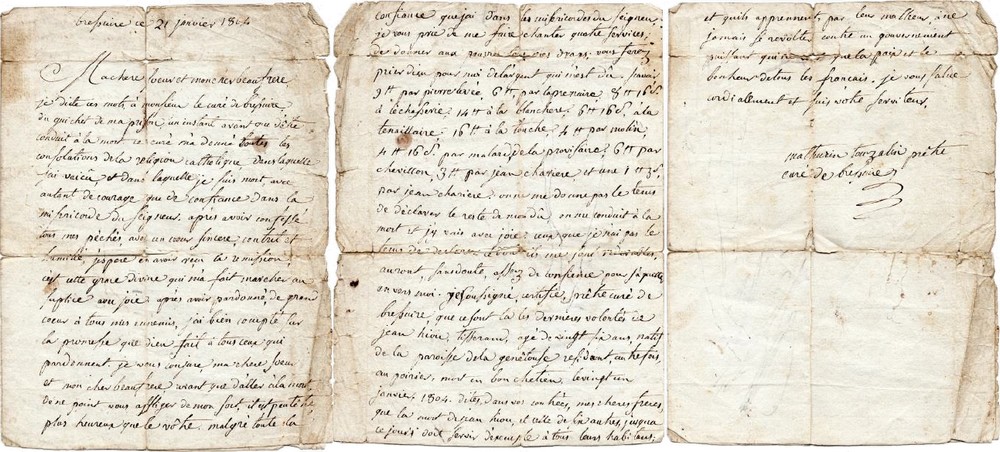

Le 21 janvier 1804 (30 nivôse de l’an XII), quelques instants avant sa mort à 10 heures du matin, à Bressuire11, Jean You (ou Hiou) envoyait sa dernière lettre à sa sœur et son beau-frère Marie et Louis Vrignon, de "la Rételière"12 du Poiré : la veille, une Commission militaire l’avait condamné à mort13.

Sept autres jeunes gens, en plus de Jean You, avaient été concernés par ce jugement qui s’était fait sans appel et sans avocat ni témoins à décharge. La commission ajoutera aux condamnations l’ordre d’imprimer le "jugement au nombre de six cents exemplaires et l’envoi dans les départements de Deux-Sèvres, Maine-et-Loire, Vendée et Loire-inférieure" ; des affiches que des familles du Poiré ont conservées jusqu’à aujourd’hui.

Une des affiches annonçant l’exécution de Jean You

et de ses sept compagnons d’infortune,

après un jugement expéditif par une commission militaire,

dont le but était avant tout de dissuader les "mauvais sujets" de se révolter.

Jean You, né le 23 avril 1777 à la Genétouze, était le fils de Jacques et de Marie Arnaud, venus de "l’Aumère". Tisserand, il habitait au moins depuis 1797 chez sa sœur et son beau-frère à "la Rételière". En 1803, il fit partie de ceux, nombreux si l’on en croit le jugement, qui voulurent échapper à la conscription de l’an XII, et qui furent recherchés par les troupes occupant le pays. Dans la nuit du 9 au 10 frimaire an 12 (du 1er au 2 décembre 1803), une échauffourée eut lieu à Aizenay entre un groupe de ces fugitifs et les autorités en charge de la conscription. Il s’en suivit la mort d’un gendarme et d’un conseiller général du département14. Arrêté peu après, Jean You fut conduit à Bressuire et déclaré par une commission militaire "chef, moteur et instigateur de rassemblements armés"15, et donc en tant que tel il fut condamné à mort, avec exécution dans les vingt-quatre heures.

Le lendemain matin, Jean You dicta sa dernière lettre au curé du lieu tenu de l’assister dans ses derniers instants. On l’y voit se diriger vers la mort serein sinon fataliste, et en chrétien sincère...

"Ma chère sœur et mon cher beau-frère,

Je dicte ces mots à monsieur le curé de Bressuire du guichet de ma prison un instant avant que d’être conduit à la mort. Ce curé m’a donné les consolations de la religion catholique dans laquelle j’ai vécu et dans laquelle je suis mort avec autant de courage que de confiance dans la miséricorde du seigneur, après avoir confessé tous mes péchés avec un cœur sincère, contrit et humilié. J’espère en avoir reçu la rémission. C’est cette grâce divine qui m’a fait marcher au supplice avec joie. Après avoir pardonné de grand cœur à tous mes ennemis, j’ai bien compté sur la promesse que Dieu fait à tous ceux qui pardonnent. Je vous conjure, ma chère sœur et mon cher beau-frère, avant que d’aller à la mort de ne point vous affliger de mon sort. Il est peut-être plus heureux que le vôtre. Malgré toute la confiance que j’ai dans la miséricorde du Seigneur, je vous prie de me faire chanter quatre services ; de donner aux pauvres tous mes draps ; vous ferez prier Dieu pour moi de l’argent qui m’est dû, savoir 9 livres par Pierre levée, 6 livres par la Prenaire [ ? ], 8 l. 6 s. à l’Echasserie, 14 l. à la Blanchère, 6 l. 16 s. à la Tenaillère, 16 l. à la Touche, 16 l. par Moulin, 4 l. 16 s. par Mallard de la Prévisière, 6 l. par Chevillon, 3 livres par Jean Charrier et 1 l. 3 s. par Jean Charrier. On ne me donne pas le temps de déclarer le reste de mon dû, on me conduit à la mort et j’y vais avec joie. Ceux que je n’ai pas le temps de déclarer ce dont ils me sont redevables auront, sans doute, assez de conscience pour s’acquitter envers moi"12.

La dernière lettre de Jean You, dictée quelques minutes avant sa mort

le 21 janvier 1804 à 10 heures du matin.

...tandis que son confesseur ne lui accorde qu’une empathie limitée. Alors que le premier a pu se rebeller contre le pouvoir en place, le second se comporte en agent servile de celui-ci, dans la droite ligne du Concordat signé deux ans et demi plus tôt en juillet 1801, ajoutant à la fin de la lettre pour ses destinataires des injonctions appuyées à une soumission inconditionnelle :

"Je soussigné, certifie prêtre curé de Bressuire, que ce sont là les dernières volontés de Jean Hiou, tisserand âgé de vingt-six ans, natif de la paroisse de la Genétouze, résidant autrefois au Poiré, mort en bon chrétien le vingt et un janvier 1804. Dites dans vos contrées, mes chers frères, que la mort de Jean Hiou, et celle de six autres jusqu’à ce jour, doit servir d’exemple à tous leurs habitants, et qu’ils apprennent, par leur malheur, à ne jamais se révolter contre un gouvernement puissant qui ne veut que la paix et le bonheur de tous les Français.

Je vous salue cordialement et suis votre serviteur.

Mathurin Touzalin, prêtre curé de Bressuire"12.

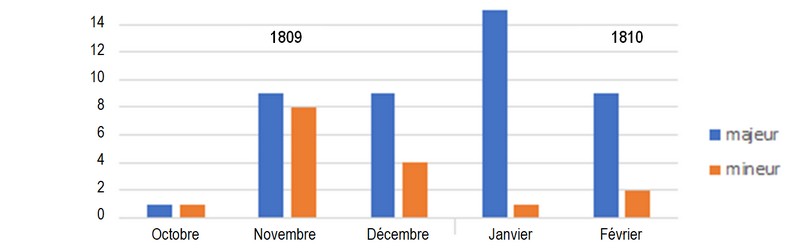

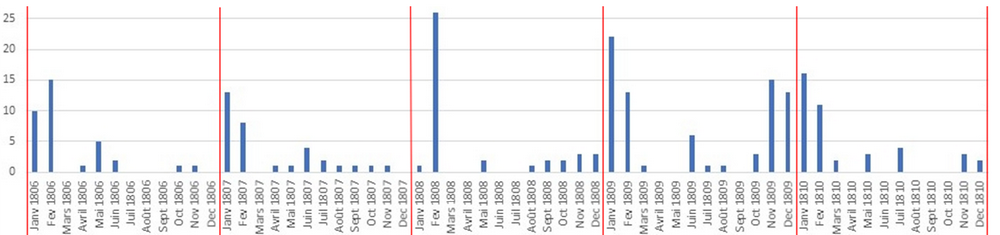

Ces injonctions ne furent guère suivies. Lorsqu’en octobre 1809, Louis Vrignon fils (1790-1858), neveu de Jean You, se trouva concerné par la nouvelle levée de recrues pour les armées napoléoniennes, son père le poussa à se marier au plus vite, lui trouvant une future conjointe : Marie-Anne Buton (1787-1858), de "l’Auroire", qui, si elle était orpheline et simple domestique, était aussi la fille d’un ancien courrier de Charette, tué durant la guerre de Vendée. Louis Vrignon ne fut pas le seul à se marier pour échapper à la conscription : dans les quatre mois qui suivirent, cinquante-sept mariages eurent lieu sur le Poiré, à une époque où il y en avait en moyenne entre trente et quarante par an16.

Malgré l’affichage du jugement dans toute la région, l’événement que constitua la mort de Jean You n’a pas laissé d’échos dans les archives municipales du Poiré dont le maire de l'époque devait sa charge au pouvoir en place. C’est par des familles d’agriculteurs et d’artisans d’alors que son souvenir s’est perpétué. Cependant, plus de deux cent dix ans après sa mort, ses arrière-arrière-arrière-petits-neveux, descendants de Louis Vrignon et de son épouse, ont conservé solidement ancré un fort sentiment antibonapartiste contre celui qui, soulignent-ils, envoya vainement pour ses guerres tant de gens à la mort, à commencer par leur ancêtre dont ils ne sauraient se désolidariser17.

--------------------

Notes, sources et références...

(sauf mentions contraires, illustrations et texte sont dus à M. Mignet)

1 L’orthographe de "la Rételière" connaît de nombreuses variantes. Pour se limiter à celles apparaissant sur les différentes couvertures cartographiques générales de la France, on trouve : "la Rétélière" sur la carte de Cassini (1768-1770) ; "la Rétellière" sur la carte dite d’état-major au 1 : 80 000 de 1835-1845 ; "la Retellière" sur la même mise au 1 : 50 000 de 1950 ; "la Rételière" sur la carte de l’I.G.N. de 2016. Cette dernière orthographe se trouve justifiée par sa correspondance avec la prononciation locale. Ceci sans parler des "Restelière" ou "Réthelière" que l’on trouve ici et là.

2 Entretiens en 2017 avec M. Georges Bourmaud, né à "la Rételière" en 1938, et y ayant, sauf de 1952 à 1961, toujours vécu et travaillé.

3 Voir les pages 30 et 31 du tome 2 du catalogue du Fonds Dugasr-Matifeux, à la Bibliothèque municipale de Nantes, inventoriant 98 pièces de ce fonds concernant la famille Bonnevin entre 1524 et 1640 : titres de famille et de de propriété, correspondances, minutes de procès... D’autres sources du même fonds apprennent que cinq générations avant Charles de Bonnevin, son quadrisaïeul, Jean, participa début mai 1488 dans l’armée du roi de France au siège d’Ancenis, lors de la guerre qui finit par aboutir à la fin de l’indépendance de la Bretagne.

4 Raigniac (Guy de), De Châteaux en Logis, 1998, t. IX, p. 198-199.

5 Etats de sections et matrices du cadastre du Poiré, 1836 (Arch. dép. de la Vendée : 3P 178).

6 Pour la présence du protestantisme sur le Poiré (familles membres, pasteurs, évolution…), voir la notice sur "le cimetière et le pré des Huguenots" du Poiré, en particulier les notes 2 et 5.

7 Gérard (Alain), les Vendéens des origines à nos jours, 2001, illustrations p. 224.

8 Entretiens vers 1970 avec M. Gabriel Grondin (1911-1975), agriculteur de "la Pierre levée".

9 Cahier des réquisitions de l’armée catholique et royale dans la paroisse du Poiré (Méd. mun. de la Roche-sur-Yon : ms 019), réquisitions à "la Rételière" ; voir aussi de Lorvoire (Jean-Claude), "les Réquisitions de l’armée catholique et royale dans la paroisse du Poiré-sur-Vie", in Recherches vendéennes, n° 3, 1996, p. 257 à 299.

10 Dénombrement de la population du Poiré de l’An V, 1798 (Arch. dép. de la Vendée : L 288).

11 On remarque que l'acte de décès de Jean You, consigné sur l’état civil de Bressuire à la date du 21 janvier 1804, évite de faire allusion aux circonstances de sa mort (Arch. dép. des Deux-Sèvres : 2 MI 260, p. 32) :

"MAIRIE de Bressuire, ARRONDISSEMENT communal de Thouars

Le trentième jour du mois de nivôse l’an douze de la République française.

Acte de décès de Jean You décédé le même jour à dix heures du matin, profession de tisserand, âgé de vingt-six ans, né à Genétouze, département de la Vendée, demeurant ordinairement au Poiré de ce même département et depuis peu à Bressuire département des Deux-Sèvres.

Sur la déclaration à moi faite par le Cit. Pierre Faveroult demeurant à Bressuire, profession de coutelier qui a dit être voisin du défunt, et par le Cit. Jacques Chabaut demeurant à Bressuise, profession de tisserand qui a dit être voisin du défunt, et ont déclaré ne savoir signer.

Constaté par moi Jean-Baptiste Louis Leclerc, adjoint du maire de Bressuire, faisant les fonctions d’officier public de l’’état civil, soussigné.

Lû aux parties

[signé] Leclerc, adjoint"

12 Entretiens en 2017 avec Paul et avec Joseph Vrignon, arrière-[…]-petits-neveux de Jean You, et consultation de leurs archives familiales, en particulier le Soulèvement vendéen de 1815, manuscrit inédit, rédigé en 1972 par Joseph Vrignon (1897-1976), pages 13 à 16.

13 Affiche de 38 x 31,5 cm, conservée chez une famille d’artisans vivant au Poiré depuis le milieu du XVIIIe siècle.

14 Des relations de cette échauffourée de la nuit du 1er au 2 décembre 1803 / 9 au 10 frimaire an XII à Aizenay sont rapportées par diverses sources gouvernementales : un procès-verbal de la justice de paix d’Aizenay du 2 décembre 1803 (Arch. dép. de la Vendée : 4 U 20-2, acte n°14), un article du Journal des Sables du surlendemain, relayé par un article dans le "Journal des débats et des décrets" du lundi 12 décembre 1803 / du 20 frimaire suivant. Pour justifier leur refus d’être tirés au sort, les révoltés du moment en avaient appelé à une clause du traité de la Jaunaye de février 1795, par laquelle les autorités républicaines avaient alors dispensé les habitants de la région de la conscription.

15 Comme l’évoque le curé de Bressuire, six autres condamnés à mort pour l’exemple avaient précédé Jean You, et un huitième suivra vingt jours plus tard, correspondant à huit groupes d’arrestations (cf. aussi le Journal de Paris, an XII, à ces différentes dates) qui eurent lieu sur l’ensemble de l’ancienne zone insurgée : à Combrand (Deux-Sèvres), à Yzernay (Maine-et-Loire), à Commequiers et à Saint-Fulgent (Vendée), etc. Les compagnons de Jean You arrêtés avec lui - François Blanchard filtoupier (batteur de chanvre), Mathurin Guilbaud laboureur, Jean Raffin, Mathurin Grollier sabotier, André Guillet farinier, Pierre Mainguet maçon, Henri Moinardeau laboureur - échappèrent à la mort, mais furent aussi condamnés... dont les quatre derniers à être enfermés pour une durée indéterminée en prison disciplinaire dans la forteresse de Luxembourg. Lors du procès, la commission militaire avait désigné un de ses membres pour tenir pour la forme le rôle de défenseur des accusés, et elle n’avait fait comparaître aucun témoin des événements en cause.

Henri Moinardeau réussira à s’évader durant l’été 1805, et il reviendra se cacher au Poiré (cf. Copie des archives du préfet Merlet aux Arch. dép. de la Vendée : 1Num 110), où les autorités municipales ne semblent pas avoir cherché à l’appréhender. Mais on le retrouve ensuite dans les armées napoléoniennes, où il finit sergent-major. Cet Henri Moinardeau était l’arrière-arrière-grand-oncle du charpentier Maxime Moinardeau (1912-1986), bien connu en son temps et qui fut un actif membre du théâtre paroissial du Poiré.

16 L’étude dans l’état civil du Poiré de la répartition mensuelle des mariages pour les années 1806 à 1810 (Arch. dép. de la Vendée : AD 2E 178/6-7) montre non seulement la saisonnalité de ceux-ci, inexistants durant le carême et peu fréquents durant les gros travaux d’été, mais aussi, que d’octobre 1809 à février 1810, sur 59 mariages, 30 ont été de conscrits des classes de 1806 à 1810, concernés par la levée de 36 000 hommes décidée le 3 octobre 1809, et s’ajoutant aux levées précédentes. Parmi ceux-ci, 16 étaient mineurs, à une époque où les mariages de garçons ayant moins de 21 ans n’étaient habituellement que de quelques unités par an.

Ages des hommes au mariage au Poiré, d’octobre 1809 à février 1810,

et répartition mensuelle des mariages de 1806 à 1810 au Poiré.

Répartition mensuelle des mariages de 1806 à 1810 au Poiré,

majeurs et mineurs confondus.

Ces comportements, à la fois sociaux et matrimoniaux, poussent à s’interroger sur la façon de considérer en France les guerres que la Révolution puis l’Empire déclarèrent, en avril 1792 puis au début de 1793, à tous les pays d’Europe, et qui, depuis la mise en récit du roman national français entre 1833 et 1875 par Jules Michelet, sont présentées officiellement comme des événements exaltants et intégralement positifs. Ceci bien qu’elles aient fait plusieurs millions de morts et qu’elles aient fini par entraîner la France dans une suite de défaites aboutissant en 1814-1815 aux catastrophiques traités du Congrès de Vienne. Une vision des choses ne semblant pas avoir été tant partagée à l’époque, et pas seulement en Vendée, comme en témoigne la chanson "le Conscrit de 1810" (ou "le Conscrit du Languedô"). Ou encore les descriptions faites dans la Rabouilleuse (1843) par Honoré de Balzac, où les anciens combattants de ces guerres qui après avoir parcouru l’Europe tuant et vivant sur les pays traversés, sont incapables, la paix revenue, d’intégrer la vie civile et bien décidés à ne rien faire pour cela, se fabriquant des passés de héros aux réalités souvent invérifiables...

17 Les opinions de la famille de Jean You sur Napoléon Bonaparte sont rarement partagées en France où celui-ci est vu officiellement comme un "héros de l’histoire". Cependant parfois on se permet de donner de celui-ci des images iconoclastes, telle celle présentée ci-dessous par un auteur belge de bandes dessinées, pratiquant le second sinon le troisième degré…

Faut-il être un paranoïaque frappé d’un délire mégalomane,

pour être un Napoléon Bonaparte ?

(cf. les Cigares du Pharaon, éd. 1955, p. 44)

avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur

◄ page précédente : la Raymondière Haut ▲ page suivante : Jean YOU (1777-1804) ►