la Blanchère

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

Le village de "la Blanchère" du Poiré1 est composé de deux éléments : au sud-est, "la Petite Blanchère" (se limitant initialement à une seule ferme) et "la Grande Blanchère" au nord-ouest. A 200 mètres au nord-ouest de celle-ci, se trouvait autrefois "le moulin à vent de la Blanchère", déjà présent au XVIIIe siècle, et qui fut démoli en 19212.

"La Blanchère", "petite" et "grande" avec leur ancien moulin à vent,

vers 1820 sur la carte dite d’état-major, en 1836 sur le premier cadastre du Poiré,

sur des vues aériennes vers 1950 et le 28 mai 2022 (environ 550 x 460 m).

-----------------------------

Une ancienne seigneurie disparue ?

Bien qu’il n’y en existe plus aucun reste aujourd’hui, "la Blanchère" a eu une certaine importance en des temps lointains. Elle est citée en 1260 dans les "Hommages d’Alphonse, comte de Poitiers"3 :

"Dominus Gaufridus Normandius est homo planus. Hec tenet a domino de Rocha super Oyum. Hoc sciendum est, primo la masure de la Blanchere, unam dimidiam masuram que vocatur la Brocardere, et de alia masura supradicta dimidia debet dictus miles, domino de Rocha, in meis de garde in castello de Rocha et est la garde commancee apres Loiron. Sans estage et doit rachat haut et bas."

Ce qui peut être traduit librement par :

"Messire Geoffroy Normandeau tient ses terres en hommage du seigneur de la Roche-sur-Yon. D'abord le domaine de la Blanchère, et un demi-domaine appelée la Brocardière. Et du domaine ci-dessus, le susdit soldat doit au seigneur de la Roche, un service de garde un demi-mois sur deux au château de la Roche, cette garde commençant après Loiron ( ? ). Sans que ce service puisse être racheté."

Plus d’un siècle plus tard, en 1396, on trouve Jean Rasclet (Râclet) par sa femme, Marguerite Barillon, seigneur de "la Blanchère", qui appartient ensuite, en 1442, à Louis des Forges, puis aux Marchand4 après 1491 et, passant par eux, en 1537 aux Bonnevin, de "la Rételière". Au-delà du milieu du XVIIe siècle, "la Blanchère" n’apparaît plus dans leurs partages familiaux5.

Les armoiries des Barillon, des Rasclets, des Forges, des Marchand, des Bonnevin,

qui successivement sont dits seigneurs de "la Blanchère"

au XIVe siècle et jusqu’au milieu du XVIIe siècle.

------------------------------

"La Blanchère" depuis la fin du XVIIIe siècle

En 1797, dans le dénombrement de la population dit de l’An V, "la Blanchère" comptait 29 habitants âgés de 12 ans à 66 ans : 8 à "la Petite Blanchère" et 21 à "la Grande Blanchère". En 1836 elle avait toujours 29 habitants mais de tous âges, et 64 en 1901, puis 32 en 19466.

Jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale des familles de meuniers s’y sont succédé de père en fils ou en gendre : les Douaud, Guillet, Birotheau. La mémoire locale avait gardé le souvenir d’un fait ayant concerné leur moulin...

"Pendant la Révolution, en revenant des landes où elles s’étaient cachées au passage des ‘rouges’ les femmes du village ont entendu du bruit dans le moulin, il y en avait encore un dedans, elles l’ont tué à coup de bâton et de fourche."7

Bien qu’en 150 ans sa population ait doublé puis soit revenue à sa situation initiale, "la Blanchère" a eu un nombre à peu près constant de maisons : 5 en 1836, 8 en 1901 et 7 en 1946. Et de 1836 jusqu’en 1970, elle a toujours eu 5 exploitations agricoles dont les terres s’étendaient sur un peu plus d’une centaine d’hectares8.

Le 30 mai 2017 entre "la Petite Blanchère" et "la Grande Blanchère" :

le rappel du temps des charrettes à bœufs et des granges-étables des années 1900.

Depuis 1950, la mécanisation puis la motorisation de l’agriculture ont réduit le nombre d’exploitations du Poiré de plusieurs centaines à une cinquantaine au plus. Cependant en 2025 à "la Blanchère" il existe une Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée, héritière de l’une de celles de 1970, héritière de l’une de celles de 1970, ayant repris en partie les autres terres du village et des terres d’anciennes exploitations des villages voisins de "la Micherie" et de "l’Audardière"9.

Le nombre de maisons de "la Blanchère" n’a pas pour autant diminué, de nouvelles ayant vu le jour, et les constructions anciennes ayant été souvent reprises par des nouveaux venus en résidences principales ou secondaires, désormais entourées de clôtures comme le veut l’air du temps.

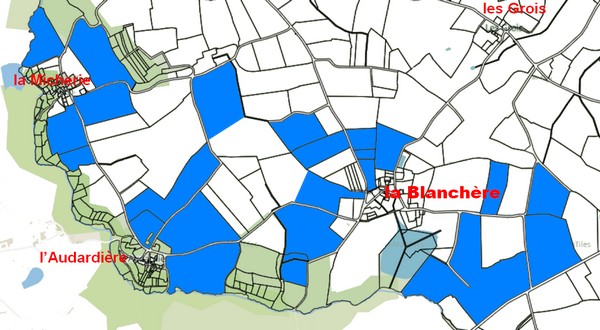

L’E.A.R.L. "les Vignes", de "la Blanchère",

et les terres qu’elle exploitait sur le Poiré en 2017 (environ 3,0 x 1,6 km).

------------------------------

Notes, sources et références

(sauf mentions contraires, illustrations et texte sont dus à M. Mignet)

1 Sur la Chapelle-Palluau, et à 4 km au nord-ouest de "la Blanchère" du Poiré, se trouve un autre village portant le même nom et constitué d’une seule habitation.

2 Voir, d’Eugène-Marie Vincent : les Moulins du Poiré-sur-Vie, 2012, inédit, p. 12.

3 Bardonnet (Abel), Hommages d'Alphonse, comte de Poitiers, frère de saint Louis : état du domaine royal en Poitou (1260), 1872, p. 6. Cette transcription d'un manuscrit en latin (mêlé de français) conservé aux registres du trésor des chartes (Archives nationales : JJ xi et JJ xxiv), énumère tous les fiefs y relevant du comte, avec le nom de leurs titulaires et l'indication de leurs dépendances, avec les impositions et les devoirs leur étant attachés.

4 Pour la famille Marchand, voir les pages concernant le château de "la Métairie".

5 Raigniac (Guy de), De châteaux en logis, itinéraires des familles de la Vendée, t. IX, 1998, p. 198-199.

6 Recensements et dénombrements de la population du Poiré, de l’An V à 1982 (Arch. dép. de la Vendée : L288, 6M280 à 282, 497W et suivants). Le dénombrement de 1797 est d’une fiabilité relative, en particulier parce que certains villages ont été comptabilisés avec d’autres.

7 Témoignage recueilli en 1988 par Eugène-Marie Vincent, auprès de Madame Guillet qui allait voir sa mère à la maison de retraite (laquelle mère est morte centenaire). Le terme de "rouges", et non de "bleus", qu'elle rapportait bien précisément, peut rappeler que certains des régiments qui œuvrèrent à cette époque à la répression en Vendée, avaient un uniforme à dominante rouge : les 63e, 66e, et 76e Régiments d’Infanterie, et le 11e hussard (Tradition Magasine, armes, uniformes, figurines, janv. 1990, n°36, p. 16-17 et p. 36).

8 Cf. les Etats de sections du cadastre du Poiré de 1836, et le Recensement Général de l’Agriculture (R.G.A.) de 1970.

9 D'après le Diagnostic agricole P.L.U.I – Atlas cartographique, de la Communauté de Communes Vie et Boulogne, 2017.

avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur

◄ page précédente : Bellevue Haut ▲ page suivante : la Blélière ►