1434-1462

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

1434-1462 - les ambitions de Jean III Harpedane, seigneur de Montaigu

Jean III Harpedanne naquit en 1408. Il était le fils de Jean II Harpedanne et de sa seconde épouse, Jeanne de Mussidan. En mai 1428, il épousa Marguerite de Valois (1407-av.1458), fille naturelle de Charles VI et d’Odette de Champdivers, légitimée en janvier de la même année par son demi-frère le roi Charles VII. Ils eurent au moins quatre fils : Louis, Gilles, Jacques, Antoine ; et une fille : Marie. Devenu veuf, il se remaria en 1458 avec Jeanne de Blois dite Jeanne de Bretagne, car descendante du duc Jean III par la branche des Penthièvre. Il mourut après juin 1462.

A partir de Jean III, le patronyme Harpedanne fut de plus en plus délaissé au profit de celui de Belleville.

Jean III Harpedanne est né en 1408. Il était le fils de Jean II Harpedanne et de sa seconde épouse, Jeanne de Mussidan. En mai 1428, il épousa Marguerite de Valois (1407-av.1458), fille naturelle de Charles VI († 1422) et d’Odette de Champdivers, légitimée en janvier de la même année par le demi-frère de celle-ci, le roi Charles VII. Ils eurent au moins quatre fils : Louis, Gilles, Jacques, Antoine ; et une fille : Marie. Devenu veuf, il se remaria en 1458 avec Jeanne de Blois dite Jeanne de Bretagne, car descendante du duc Jean III de Bretagne par la branche des Penthièvre. Il mourut après juin 1462.

A partir de Jean III, le patronyme "Harpedanne" fut de plus en plus délaissé au profit de celui de "Belleville".

--------------------

Esprit de chevalerie et intéressements personnels

Jean III Harpedanne passa ses premières années aux côtés de son père, dans l’entourage du roi Charles VI puis de son fils le dauphin Charles, futur Charles VII dont il fut un des chambellans. Son mariage avec Marguerite de Valois lui apporta une dot de 20 000 moutons d’or1, cadeau de son royal demi-frère. La moitié cette dot fut remise au père du marié afin d’être employé à des achats de terres et héritages au nom de la mariée. Cette dernière fut attachée à la personne de l’épouse de Charles VII, la reine Marie d'Anjou, et elle était connue à la cour sous le nom de "Mademoiselle de Belleville".

Jean III Harpedanne se trouvait probablement à Chinon quand Jeanne d’Arc y arriva le 23 février 1429. Son nom est cité par certains chroniqueurs parmi ceux qui participèrent à ses côtés à la délivrance d’Orléans en mai suivant2.

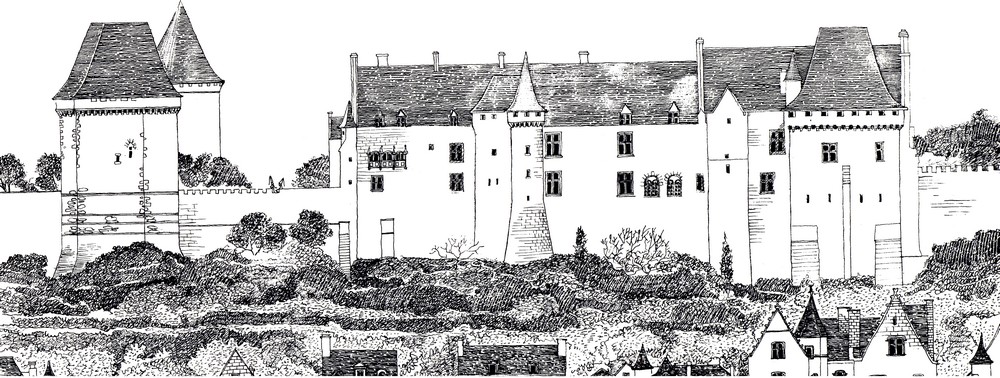

La partie centrale du château de Chinon, tel qu’il était en 1428 (d’après Albert Laprade, 1959),

avec la tour du Coudray, les douves intérieures, le château du milieu ou logis du roi

(longueur du premier plan : 165 m).

Le 7 octobre 1433, le roi Charles VII ratifia par un acte royal, le règlement que Jean II Harpedanne, seigneur de Belleville, Montaigu et autres lieux, s’apprêtait à faire de sa succession au profit de son fils aîné le futur Jean III Harpedanne, qui, après la mort de Jean II Harpedanne en juillet 1434, eut tendance à appliquer strictement son testament, rédigé le 13 juin précédent, et dont il se trouvait être le presqu’unique bénéficiaire.

Dans ce testament Jean II Harpedanne léguait à Jeanne de Mussidan, sa veuve, une rente viagère de 2000 livres qui ne lui fut pas versée. Pour son application elle dut intenter contre son fils aîné, un procès qui se déroula durant l’année 1435 devant le Parlement siégeant à Poitiers3, et dans lequel elle demanda de plus en douaire la moitié des acquêts réalisés lors de son mariage. Cette affaire se termina par un accord amiable, le 24 novembre ou le 2 décembre de la même année.

Jean II Harpedanne avait d’autre part déshérité dans ce testament son fils cadet, Olivier. Ce que ce dernier contesta, bien que son frère aîné lui eût octroyé la terre et le manoir de Saint-Hilaire-le-Vouhis, ce qui à ses dire n’était que "une aumône". L’opposition entre Olivier et Jean III Harpedanne donna lieu à un autre procès qui ne se termina que le 4 août 14364, et dans lequel Olivier prétendit que les malversations de tous ordres qu’on lui reprochait et qui avaient motivé son déshéritement, avaient été des accusations fabriquées de toutes pièces par son frère. Jean III Harpedanne récusa ces affirmations, avançant qu’au contraire il avait tout fait pour réconcilier son frère avec leur père... Le Parlement finit par donner raison au cadet, mais la majeure partie de la succession revint cependant toujours à l’aîné, dont les seigneuries de Montaigu et de Belleville. Olivier reçut quant à lui une part considérée comme équitable de l’héritage, avec entre autres possessions, la seigneurie de Mirambeau dont il prit le titre.

L’une des sœurs de Jean III Harpedanne, Jeanne, était encore mineure et non mariée lors du décès de leur père. Se considérant comme le nouveau chef de la famille, celui-ci la promit à Le Galois de Villiers, contre l’avis de son frère et de leur mère qui saisirent le Parlement pour la soustraire à son autorité. Le Parlement prit une suite décisions contradictoires pour finir par demander son sentiment à l’intéressée, qui épousa un peu plus tard et toujours contre l’avis de sa mère, Le Galois de Villiers5.

--------------------

La collégiale Saint Maurice de Montaigu et l’Ordre du Croissant

Le 23 décembre 1438, Jean III Harpedanne fonda une collégiale, communauté de chanoines, qu’il établit dans la chapelle de son château de Montaigu. Il lui donna le nom de "saint Maurice" qu’avait porté plusieurs de ses ancêtres, anciens seigneurs du lieu. Et dès lors ce fut à un de ses chanoines qu’échut la responsabilité de l’école de la ville. Par cette création, Jean III Harpedanne imitait son voisin et grand oncle Olivier de Clisson qui, quelques décennies plus tôt, en 1407, avait fondé par testament une collégiale dans l’église Notre-Dame de Clisson.

Quelque dix ans plus tard il se joignit à René, duc d’Anjou et "roi de Sicile et de Jérusalem" (1409-1480), qui venait de refonder l’Ordre du Croissant6. En reprenant le nom de celui qui avait été créé en 1268 à Messine par Charles d’Anjou, René d’Anjou lui donnait une ancienneté que ne possédaient pas les autres ordres du temps. Cet Ordre du Croissant fut mis sous le patronage de saint Maurice, qui était aussi le patron de la cathédrale d’Angers où il fut fondé. Il reçut tous les attributs que se devait d’avoir tout ordre de chevalerie, dont une devise : "loz en croissant", c’est-à-dire : "en avançant en vertus, on mérite des louanges".

Jean III Harpedanne fut le trente-deuxième chevalier de cet Ordre du Croissant.

Les armoiries de "Jehan de Belleville et de Montaigu" en 1448 dans les "Statuts de l’Ordre du Croissant",

et la maison dite "du Croissant" à Angers,

qui a la réputation d’avoir été le lieu de réunion des chevaliers de cet Ordre

au cours des trente-deux années de son existence.

--------------------

L’affaire Nicolas Queyré et Jean III Harpedanne

A la série de procès qui opposèrent Jean III Harpedanne de 1434 à 1436 au reste de sa famille, s’en ajoutèrent de nombreux autres dont un qui, commencé en 1430 n’était toujours pas terminé en 1457. Ce qui tend à montrer que Jean III Harpedanne avait aussi hérité de l’esprit chicanier de son père Jean II Harpedanne.

L’affaire qui fut plaidée le 28 février 1447 devant le Parlement de Paris, opposant Jean III Harpedanne à Nicolas Queyré, son sénéchal à Montaigu8, est particulièrement représentative du caractère de celui-ci et de sa propension à utiliser la force pour imposer sa volonté. Tout aumoins si on se rapporte aux minutes de ce procès...

Nicolas Queyré s’y dit noble, clerc, licencié ès lois9, ayant longtemps pratiqué en Poitou, et marié à Montaigu où il a toujours exercé son office au profit du seigneur et des habitants. Souvent il avait fait des prêts d’argent au dit seigneur de Belleville. Celui-ci devant aller à Bourges pour un procès qu’il y avait contre l’évêque de Luçon, "à cause de quatre bonnes cures qu’il désirait faire unir à sa chapelle de Montaigu", il voulut encore emprunter à son sénéchal une somme importante. Queyré refusa et fut emprisonné, puis relâché grâce à une requête de sa femme.

Mais Jean III Harpedanne, seigneur de Belleville, ayant perdu son procès, accusa le sénéchal d’en être cause, sur l’argument que Joseph Queyré, son frère, était vicaire de l’évêque de Luçon, et il jura qu’il se vengerait et lui ferait payer tous les dépens qui s’élevaient à 500 écus. Le 9 janvier 1446, il fit équiper et mettre en embuscade "à la porte Jaillet de Montaigu" deux de ses hommes, les nommés Fredaine et Hurtebise, "qui sont gens bannis", et au moment où Nicolas Queyré entrait en ville, ceux-ci se saisirent de lui et le menèrent en prison.

Les amis de Nicolas Queyré requirent alors Jean Macaire, sénéchal de Belleville, de faire mettre son collègue en liberté, puisqu’il n’y avait pas d’information contre lui. Mais ce dernier n’osa rien faire sans en référer à Jean III Harpedanne de qui il tenait lui aussi sa charge, et celui-ci déclara que son prisonnier ne serait pas délivré avant d’avoir payé les 500 écus.

L’affaire ayant été portée à Poitiers, Jean Chèvredent, procureur du roi en Poitou, fut envoyé à Montaigu pour exécuter un mandement du sénéchal royal du Poitou ordonnant que le prisonnier lui fût remis. Mais Jean III Harpedanne fit fermer les portes de la ville et dit "qu’il faillait gecter en la rivière telz ribaulx qui apportaient telles lettres".

L’affaire fut alors portée devant le Parlement de Paris où, en février 1447, l’avocat de Nicolas Queyré conclut par une requête de renvoi devant le sénéchal royal du Poitou, tandis que de son côté Jean III Harpedanne répliquait que Nicolas Queyré avait commis dans l’exercice de sa charge de sénéchal à Montaigu, quantité de prévarications et d’abus de pouvoir, motivant suffisamment son emprisonnement. Son avocat fit un exposé détaillé de ces délits, et le procureur du roi au Parlement abonda dans le sens de Jean III Harpedanne : quand celui-ci avait nommé Nicolas Queyré sénéchal à Montaigu, cela avait été après avoir reçu une grande somme d’argent de sa part, et qu’ainsi ce dernier tombait sous le coup de "la loi contre le péculat", c’est-à-dire sur le détournement des deniers publics.

A la suite de ces plaidoiries, la cour décida ce 28 février 1447 qu’elle examinerait les informations et jugerait s’il y avait lieu de renvoyer de nouveau la cause au sénéchal du Poitou… Ce qui fut sans doute fait, car on ne retrouve plus par la suite de traces de cette affaire au Parlement de Paris...

--------------------

La fin des Harpedanne à Montaigu

Quand peu après juin 1462 Jean III Harpedanne mourut, sa seigneurie de Montaigu passa à son fils aîné, Louis. Onze ans plus tard, après accord amiable, Louis XI (roi de France de 1461 à 1483) acquis le château et la ville de Montaigu, dans le cadre de sa politique visant à conquérir la Bretagne qui était jusqu’alors indépendante. Mais en 1491, après le mariage imposé à Anne de Bretagne avec Charles VIII, héritier et successeur de Louis XI, cette prise de possession n’ayant plus de raison d’être, Montaigu revint à ses anciens seigneurs. Puis en 1517, Jean IV de Belleville-Harpedanne, petit-fils de Jean III Harpedanne, vendit la "baronnie de Montaigu" aux La Trémoille. Cela mettait fin aux liens seigneuriaux ayant pu y exister depuis les origines et de génération en génération entre cette famille et leurs sujets, mais que les accidents de l’histoire avaient rendus de plus en plus ténus.

Cependant, quelque six siècles après sa mort, Jean III Harpedanne possède à Montaigu une bonne image diffusée par l’Office du Tourisme, et due à l’érudit local du XIXe siècle, Charles Dugast-Matifeux10. Une image dont l’excellence semble à relativiser au vu des témoignages laissés sur lui par ses contemporains.

--------------------

Notes, sources et références…

(sauf mentions contraires, illustrations et texte sont dus à M. Mignet)

1 Les "moutons d’or", ou "agnels d’or", étaient des pièces tenant leur nom de l’agneau pascal ornant une de leurs faces, et dont la bonne réputation venait du fait que leur origine était attribuée au roi saint Louis, c'est-à-dire d’avant les manipulations et dépréciations monétaires opérées par la suite par Philippe IV le Bel et, plus encore, par ses successeurs Valois.

2 Colrat (Jean-Claude), les Compagnons d’armes de Jehanne la Pucelle et du siège d’Orléans, 1997, tome 2.

3 Archives nationales, X1a 9194, f° 102, 108, 115 ; X1a 9193, f° 106 ; X1a 9200, f° 359, 370 ; X1a 8604, f° 21.

4 Archives nationales, X1a 9200, f° 380 ; X1a 9194, f° 122 et f° 144 ; X1a 9193, f° 106v° et 159bis.

5 Archives nationales, X1a 9194, f° 121 v°, 125 et 126.

6 Statuts de l'Ordre du Croissant, 1448, p. 98 (BnF, Département des manuscrits, 25204), avec les armoiries de 32 des premiers membres de l’ordre.

7 Archives nationales, X2a 9201, f° 46 ; X2a 18, f° 201 ; X2a, f° 135v° ; X2a 28 aux 08/02, 15/02 et 07/04 1457.

8 Archives nationales, X2a 24, aux 27 et 28 février 1447. Un sénéchal seigneurial était un juge nommé par le seigneur du lieu où il exerçait sa charge, ici à Montaigu (où à Belleville, où à...) ; l’appel se faisant devant le sénéchal royal, ici à Poitiers...

9 "Maître Nicolas Queyré" était marié avec Jovine (Jeanne) La Bretonne et demeurait à Montaigu (très probablement l’actuelle "cour de la Poterie", dans le "faubourg Saint-Jacques"), où il exerçait la fonction de sénéchal seigneurial. Il avait un frère, Jean, qui était prêtre et qui décèdera en 1465 à Bois-de-Cené où il était curé / recteur, ainsi que trois sœurs, Marguerite, Perrote et Denise qui toutes eurent une postérité, contrairement à lui. Les Queyré possédaient des biens dans le secteur de Mareuil en particulier, sur Bessay, le fief de Salidieu, acquis semble-t-il peu après 1413 et où l’on peut encore voir des restes du XVe siècle de leur "maison" où Jean Queyré fit élever une chapelle en 1464. A Montaigu, le logis de Nicolas Queyré (actuelle "cour de la poterie"), revint vers 1490 à Aléanore, sa petite nièce par sa sœur Marguerite, et épouse de Louis Prévost, puis à leurs descendants, jusqu’à ce qu’il soit vendu trois siècles plus tard comme Bien national en 1796.

Le 18 février 2018 : à défaut de la demeure de Nicolas Queyré, "cour de la poterie" à Montaigu,

l’intérieur du logis du Vieux-Salidieu à Bessay, près de Mareuil,

remontant au moins au XVe siècle et qui lui appartint en son temps.

(à ne pas confondre avec le château de Salidieu, construit à la fin du XIXe siècle)

10 Cf. l’article sur Marguerite de Valois dans la revue de Charles Dugast-Matifeux, Échos du Bocage, janv.-févr. 1889, p. 5-25.

avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur

-------------------------

Cette page est l'une de : Des débuts de Montaigu à la guerre de Cent ans (1000-1462), chapitre qui devrait être à terme constitué au moins des parties qui suivent, elles-mêmes susceptibles d’évoluer au fil du temps…

- 1000-1150 : les incertains premiers seigneurs de Montaigu

• 1174-1202 : Maurice II et le Montaigu de la fin du XIIe siècle

- 1174-1182-1241, les Chartes de fondations de l'Aumônerie-Hôpital de Montaigu

• Marguerite de Montaigu épouse de Pierre Mauclerc, baillistre de Bretagne

- XIIe-XIIIe siècles : Montaigu entre les Plantagenets et les Capétiens

• 1337-1359 : Jeanne de Belleville, "dame de Montaigu", veuve justicière et héroïne de romans

• 1361-1372 : Jean 1er Harpedane, un anglo-aquitain seigneur de Montaigu

• 1372-1434 : Jean II Harpedane, un seigneur de Montaigu pro-Valois

- 1411 : Montaigu en révolte contre son seigneur

• 1434-1462 : les ambitions de Jean III Harpedane, seigneur de Montaigu

- 1447 : Nicolas Queyré, sénéchal de Montaigu, en procès contre Jean III Harpedane

L'insertion de ces différentes parties ne se fera que progressivement. Toute remarque sur ce qu'elles contiennent (ou ne contiennent pas), sera la bienvenue (cf. "Contact").

--------------------

retour à "Histoire de Montaigu"

◄ page précédente : Des débuts de Montaigu à la guerre de Cent ans (1000-1462) Haut ▲ page suivante : Des prémices de la Renaissance aux Guerres de Religion (1463-1598) ►