Jean Ier Harpedanne (v.1330-1389)

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

1361-1372 - Jean Ier Harpedanne, un anglo-aquitain seigneur de Montaigu

On est peu renseigné sur la vie de Jean Ier Harpedanne qui, par mariage, fut seigneur de Belleville, de Montaigu et autres lieux au XIVe siècle. On n’en sait guère plus sur celles de ses descendants et à plus forte raison sur celles de ses ascendants. Elle nous est surtout connue par des citations fugitives de chroniqueurs de l’époque et au hasard d’archives juridiques diverses (actes royaux, minutes de procès, testaments, actes matrimoniaux). De plus, pour les années de la fin de ce XIVe siècle et du début du suivant, les dictionnaires nobiliaires et ouvrages généalogiques confondent souvent ce qui le concerne avec ce qui concerne son fils Jean II Harpedanne († 1434)1.

--------------------

Les origines des Harpedanne

Les Harpedanne2 sont originaires d’Angleterre. Un bourg (Harpenden) situé à quelques dizaines de kilomètres au nord de Londres porte leur nom. Celui-ci pourrait être d’origine scandinave : le suffixe "dan" pouvant venir de "danois". En 1300, un Guillaume (William) de Harpedene apparaît dans les registres du parlement de Londres3, et un peu plus tard comme grand bailli (high sheriff) du comté d’Essex. En 1312, son blason ("d’argent à une molette de gueules") est parmi les armoiries4 des trente-six bannerets (les seigneurs dont le nombre de vassaux était suffisant pour constituer une "bannière", unité de combat dans une troupe de l’époque) du comté de Berks ("Barkschire" alias Berkshire). Ce Guillaume de Harpedene est soit le père soit le grand-père de Jean (John) Ier Harpedanne et de son frère Thomelin Harpedanne.

</p

</p

Les armes des Harpedanne parmi celles des 36 bannerets du "Barkschire" / Berkshire

représentées dans le "Rôle des Bannerets" vers 1312.

--------------------

Jean Ier Harpedanne et les seigneurs de Belleville-Montaigu et de Clisson

Jean Ier Harpedanne est né vers 1330. Quand il se maria vers 1361 avec Jeanne de Clisson, fille de Jeanne de Belleville († 1359) et d’Olivier IV de Clisson († 1343), la famille celle-ci était en train de recouvrer ses possessions qui lui avaient été confisquées quelque vingt ans plus tôt par le roi de France Philippe VI de Valois. Ces biens restèrent cependant en indivis entre Jeanne († v.1372) et son frère Olivier V de Clisson, jusqu’à la mort de celui-ci en 1407. En Poitou c'était, entre autres, les seigneuries de Belleville et de Montaigu, auxquelles s’ajoutaient ceux recouvrés en Bretagne..

Avec Jeanne de Clisson Jean Ier Harpedanne eut un fils vers 1363, le futur Jean II Harpedanne, qui fut élevé par son oncle Olivier V de Clisson. Devenu veuf, il se remaria autour de 1372 avec Catherine Le Sénéchal Mortemer. C’est par le remariage de celle-ci en juin 1390 que l'on sait que Jean Ier Harpedanne mourut durant l'été 1389 en Angleterre, après avoir quitté Bordeaux à la fin juin de cette même année5.

Durant les neuf ans de calme relatif pour les anciens domaines des Plantagenets récupérés par Edouard III après la bataille de Poitiers, Jean Ier Harpedanne se vit confier le 1er octobre 1361 la charge du château et du gouvernement de Fontenay-le-Comte, à laquelle s’ajouta plus tard celle de sénéchal de Saintonge où il avait reçu un certain nombre de fiefs.

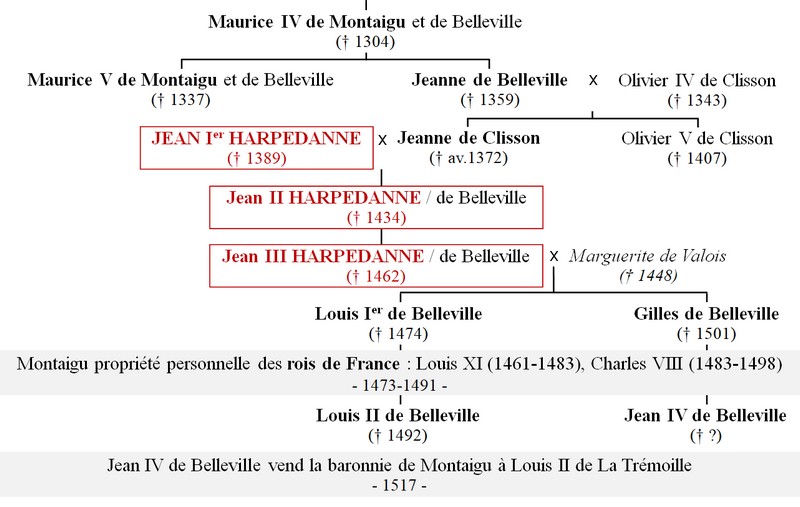

Les Harpedanne dans la généalogie des seigneurs de Belleville et de Montaigu,

de 1361, date présumée du mariage de Jean Ier avec Jeanne de Clisson

à 1517, année où son arrière-arrière-petit-fils Jean IV vendit ces seigneuries aux La Trémouille.

(dès avant 1462, le nom de Belleville prit le pas sur celui d’Harpedanne)

--------------------

Jean Ier Harpedanne un fidèle des Plantagenets dans la Guerre de Cent ans

Pendant la plus grande partie de sa vie Jean Ier Harpedanne fut au service d’Edouard III roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine († 1377). Il guerroya aux côtés de Jean Chandos († 1369) dont le rôle fut décisif dans les succès anglo-aquitains des débuts de la guerre de Cent Ans, participant aux "chevauchées" du "Prince noir" (le prince de Galles Edouard, 1333-1376). En particulier à celle de 1355, puis en 1356 à celle au cours de laquelle le roi de France Jean II le Bon fut battu et fait prisonnier à Poitiers.

Cependant quand, devenu roi de France en 1364, Charles V s’efforça de rallier à lui les grands féodaux, Olivier V de Clisson, beau-frère de Jean 1er Harpedanne, quitta le camp du duc de Bretagne Jean IV de Montfort et rejoignit celui du roi de France. Profitant des difficultés financières du "Prince noir", Charles V pratiqua à partir de 1369 une habile politique de reconquête6 faite de tractations, d’escarmouches, de trêves, de sièges de petites villes et châteaux… récupérant mois après mois le Rouergue, le Quercy, l’Armagnac, le Périgord, le Limousin. En 1372-1373 cette reconquête s’étendit au Poitou et à la Saintonge dont les seigneurs s’étaient pourtant majoritairement ralliés à Edouard III.

Pour Jean Ier Harpedanne, ce fut une période de combats et de déplacements incessants. L’année 1372 fut pour lui particulièrement noire. Sénéchal de Saintonge et homme de guerre de son suzerain Edouard III, il était en juin de cette année-là dans la Rochelle qui fut investie par le connétable de Charles V, Bertrand Du Guesclin, soutenu par une flotte castillane alliée au roi de France. Une flotte anglaise commandée par Jean de Hastings comte de Pembroke fut envoyée au secours de Jean Ier Harpedanne qui le 22-23 juin se porta au devant de ce renfort, mais sans réussir à s’adjoindre le soutien des Rochelais qui voulurent se limiter à garder la ville. Profitant du jeu des marées, des hauts fonds et des tirants d’eau plus faibles de leurs bateaux, les Espagnols détruisirent la flotte adverse et firent de nombreux et illustres prisonniers qu’ils envoyèrent en Espagne7. Jean Ier Harpedanne fit partie du nombre, et il n’en reviendra qu’au début de l’année 1375.

La Rochelle s'étant rendue le 23 août suivant, Du Guesclin se porta devant Fontenay qui, selon le chroniquer Jean Froissart, fut vaillamment défendue par Catherine Le Sénéchal. Mais ne pouvant espérer être secourus, la ville et son château se rendirent les 9 et 10 octobre8, leurs défenseurs obtenant de se replier avec leurs armes sur Thouars où se tenaient les chevaliers du Poitou, qui étaient alors fidèles au roi d'Angleterre9.

La bataille navale de la Rochelle entre Anglais et Castillans, les 22 et 23 juin 1372,

suite à laquelle Jean Ier Harpedanne fut fait prisonnier.

(illustration dans les Chroniques de Froissart, livre premier, chapitres DCLVIII à DCLXI, f°393)

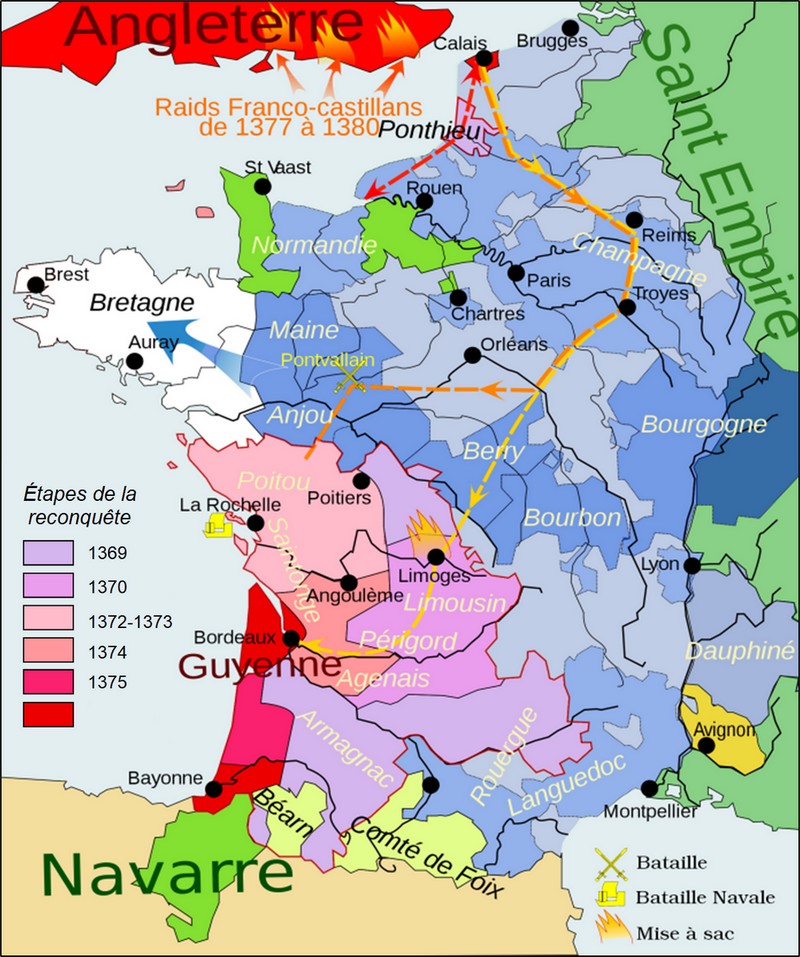

Les reconquêtes de Charles V entre 1369 à 1380 :

avec en rouge sombre les territoires toujours "anglais" en 1380,

et les dévastatrices et contreproductives "chevauchées" anglaises de

- 1369 de Calais à Harfleur et retour,

- 1370 de Calais aux abords du Poitou,

- 1373 de Calais à Bordeaux.

--------------------

Jean Ier Harpedanne sénéchal de Gascogne

De retour de captivité Jean Ier Harpedanne se retira avec Catherine Le Sénéchal en Angleterre où il possédait, dit-on, un manoir à Raine dans le Devon, mais dont on ne trouve pas de traces six siècles et demi plus tard. A cette époque, tous ses biens sur le continent, que ce soit en Poitou, en Saintonge ou ailleurs, avaient été confisqués par le roi de France, y compris ceux que sa première épouse avait retrouvés après 1360.

Puis en 1385, il fut nommé sénéchal de Gascogne par les conseillers-régents de Richard II (1377-1400) successeur de son grand-père Edouard III. C’était une charge qui faisait de lui le représentant direct du roi d’Angleterre dans son duché de Guyenne, et qui était considérée comme le point d’orgue d’une carrière8. Le 1er mars 1385, il arrivait à Bordeaux où il fut amené à soutenir l’oncle de celui-ci, Jean de Gand duc de Lancastre, dans ses ambitions au trône de Castille. Il exerça cette charge judiciaire, politique et militaire jusqu’au 25 juin 1389, c’est-à-dire jusqu’à seulement quelques semaines avant la date présumée de sa mort.

Par ses mariages, par ses possessions, et plus encore par sa culture comme la plupart des nobles anglais de ce temps, Jean Ier Harpedanne bien que né en Angleterre eut une vie essentiellement française. Cependant, sa fidélité durant toute son existence à ses suzerains Edouard III puis Richard II, a été d’une remarquable constance à une époque où les allégeances étaient changeantes11. Aussi, peut-on s’interroger sur ce que furent ses relations avec son fils, le futur Jean II Harpedanne, qui très tôt avait été confié à son oncle maternel Olivier V de Clisson qu’il suivit dans son ralliement aux Valois. Enfin, il parait très incertain que Jean Ier Harpedanne ait séjourné, ne fût-ce que brièvement, à Montaigu ou Belleville dont il ne pût être possesseur du fait de son épouse au mieux que de 1361 à 137212.

--------------------

Notes, sources et références…

(sauf mentions contraires, illustrations et texte sont dus à M. Mignet)

1 Bien qu’étant considérés comme une référence, les Dictionnaires biographiques, généalogiques et armoriaux des familles de l'ancien Poitou, dits "le Beauchet-Filleau" (cf. Arch. dép. de la Vendée, tome 4, p. 712-726), sont exemplaires pour les confusions faites entre les générations successives de "Jean Harpedanne" et en sont peut-être à l'origine.

2 Le nom "Harpedanne" se rencontre avec une orthographe variable : "Harpeden", "Harpedane", "Harpedenne", "Harpedaine", "Harpedène", etc.

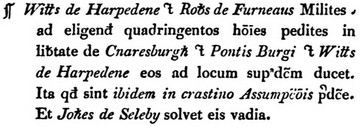

3 The Parliamentary Writs and Writs of Military Summons, éd. 1827, volume 1, p. 345. Pour William (Guillaume) de Harpedene :

4 Le "Rôle du Parlement" ou "Rôle des Bannerets", recense les noms et armoiries des 1110 principaux vassaux anglais du roi d’Angleterre aux environs de 1312. Il est composé de 19 feuilles de vélin, mesurant 15,25 sur 21 cm. (The Great, Parliamentary, or Bannerets' Roll, British Museum's manuscript collection : MS. Cotton, Caligula A. XVIII, ff. 3-21b, blason n°342). Deux siècles et demi après la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant, les noms des bannerets du "Barkschire" montrent au moins pour la moitié des origines franco-normandes, ce qui se retrouve aussi sur la trentaine des autres comtés.

5 Guérin (Paul), Actes royaux du Poitou, t. 5 (1377-1390), DCLXI (février 1383), p. 203, note (bibliothèque numérique de l’Ecole des chartes).

6 Cf. les Grandes Chroniques de France, t.5, "de Jean (II) le Bon à Charles (V) le Sage (1350/1380)"

7 Froissart (Jean), Chroniques, chap. DCLIX et suivants.

8 En 1890, Jean de Martrin-Donos fit paraître un mélodrame historique en 3 actes et 7 tableaux, intitulée Jehan de Harpedanne ou la prise de Fontenay par du Guesclin le 9 octobre 1372, musique de Paul Grouanne (Arch. dép. de la Vendée : BIB A 27/7).

9 Cf. Froissart (Jean), Chroniques.

10 Bériac-Lainé (Françoise) et Challet (Philippe), "les Sénéchaux de Gascogne : des hommes de guerre ? (1248-1453)", in : Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur, 29e congrès, Pau, 1998, p. 207-227.

11 Par ailleurs, on ne confondra pas Jean Ier Harpedanne avec son homonyme John Harpeden (ou Harpsden), qui a son tombeau dans l'abbaye de Westminster à Londres. Ce John Harpeden, mort le 8 mai 1438, pourrait être un de ses petits-neveux (possible descendant de son frère Thomelin). Sur son tombeau sont gravées les armes de la branche des Harpedanne restée en Angleterre : avec toujours une molette mais qui est là à 6 pointes et ayant une merlette en son centre (cf. le 3e blason ci-dessous).

Le tombeau de John Harpeden dans l’abbaye de Westminster

(photo le 17 décembre 2018 par Olivier de Belleville,

descendant à la 17e génération de Jean 1er Harpedanne).

On trouvera quelques renseignements pour ce tombeau et celui qu'il abrite chez Thomas Moule, Antiquities in Westminster Abbey: Ancient Oil Paintings, and Sepulchral Brasses in the Abbey Church of St. Peter, Westminster, 1825, p. 25 à 27 ; et pour la description du blason chez John Woody Papworth, An Alphabetical Dictionary of Coats of Arms Belonging to Families in Great Britain and Ireland, 1874, vol. 2, p. 992 : "Argent, a mullet of six points pierced and charged in the centre with a marlet gules".

12 Laronze (Georges), Montaigu, ville d'histoire (IVe-XXe siècle), 1958, p. 17.

avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur

-------------------------

Cette page est l'une de : Des débuts de Montaigu à la guerre de Cent ans (1000-1462), chapitre qui devrait être à terme constitué au moins des parties qui suivent, elles-mêmes susceptibles d’évoluer au fil du temps…

- 1000-1150 : les incertains premiers seigneurs de Montaigu

• 1174-1202 : Maurice II et le Montaigu de la fin du XIIe siècle

- 1174-1182-1241, les Chartes de fondations de l'Aumônerie-Hôpital de Montaigu

• Marguerite de Montaigu épouse de Pierre Mauclerc, baillistre de Bretagne

- XIIe-XIIIe siècles : Montaigu entre les Plantagenets et les Capétiens

• 1337-1359 : Jeanne de Belleville, "dame de Montaigu", veuve justicière et héroïne de romans

• 1361-1372 : Jean 1er Harpedane, un anglo-aquitain seigneur de Montaigu

• 1372-1434 : Jean II Harpedane, un seigneur de Montaigu pro-Valois

- 1411 : Montaigu en révolte contre son seigneur

• 1434-1462 : les ambitions de Jean III Harpedane, seigneur de Montaigu

- 1447 : Nicolas Queyré, sénéchal de Montaigu, en procès contre Jean III Harpedane

L'insertion de ces différentes parties ne se fera que progressivement. Toute remarque sur ce qu'elles contiennent (ou ne contiennent pas), sera la bienvenue (cf. "Contact").

--------------------

retour à "Histoire de Montaigu"

◄ page précédente : Des débuts de Montaigu à la guerre de Cent ans (1000-1462) Haut ▲ page suivante : Des prémices de la Renaissance aux Guerres de Religion (1463-1598) ►