1372-1434

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

1372-1434 : Jean II Harpedanne, un seigneur de Montaigu violent et autoritaire -

Jean II Harpedanne est né vers 1363, fils de Jean 1er Harpedanne et de Jeanne de Clisson dont il fut probablement le seul enfant. Il devait avoir à peine 7 ans quand sa mère mourut, et que son père se remaria (avant 1372) avec la très jeune Catherine Le Sénéchal Mortemer1.

Dès son enfance, le futur Jean II Harpedanne fut confié à son oncle maternel, Olivier V de Clisson, qui prit en charge son éducation, et eut sur lui une influence qui, se substitua dans tous les domaines, à celle qu’aurait pu avoir son père. Il se maria avec Jeanne d’Apremont, puis avec Jeanne (Jovine) de Mussidan. De ce dernier mariage il eut deux fils et deux filles : le futur Jean III Harpedanne, Olivier, Jeanne et Marguerite.

Le 13 juin 1334 il fit son testament, et mourut le 9 ou 10 juillet suivant2.

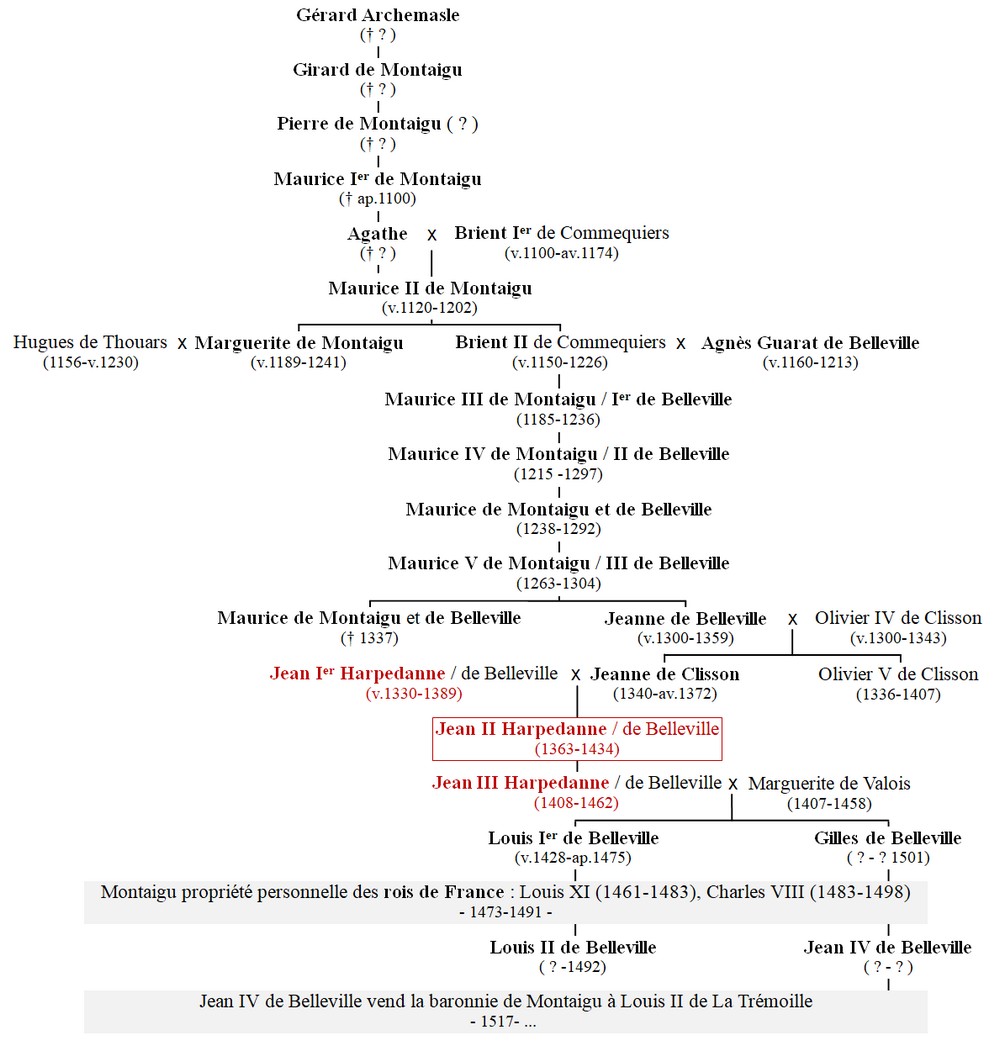

Les Harpedanne, dont Jean II Harpedanne, dans la succession des générations

des seigneurs de Montaigu et de Belleville

(selon Georges Laronze, Montaigu, ville d'histoire (IVe-XXe siècle), 1958).

--------------------

Au service des rois de France Capétiens-Valois

Contrairement à son père, Jean 1er Harpedanne, qui resta toute sa vie fidèle aux Plantagenets, Jean II Harpedanne fut toujours au service des Capétiens-Valois, En cela il suivit son oncle Olivier de Clisson qui, autour de 1370, passa du camp du duc Jean IV de Bretagne à une allégeance au roi de France.

Dès 1383, ce changement d'allégeance valut à Jean II Harpedanne de pouvoir hériter des biens de son oncle Thomelin Harpedanne, qui avaient été séquestrés en raison de l’appartenance de celui-ci au parti du roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine. Par le même acte, le roi de France Charles V lui attribua la propriété des biens de son père qui avaient été confisqués pour la même raison. Cette attribution étant faite alors que Jean Ier Harpedanne était encore vivant3.

Durant ces années 1380, Jean II Harpedanne suivit son oncle Olivier de Clisson qui avait reçu, peu après l’avènement de Charles VI, la charge et le titre de "connétable de France", prenant la suite de Du Guesclin mort quelques mois plus tôt. Ainsi le 1er décembre 1386 le trouve-t-on aux côtés cet oncle à Arras, dans l’armée devant envahir l’Angleterre (ce qui n’eut pas lieu).

En 1388, il faisait partie des chambellans de Charles VI dans l’entourage duquel il vivait. Il est aussi cité à plusieurs reprises par le chroniqueur Jean Froissart selon lequel il prit part à l’expédition du duc de Bourbon en 1390 dans les États barbaresques, assistant au siège avorté de Mahdia sur la côte tunisienne4, une expédition connue sous le nom de "croisade barbaresque".

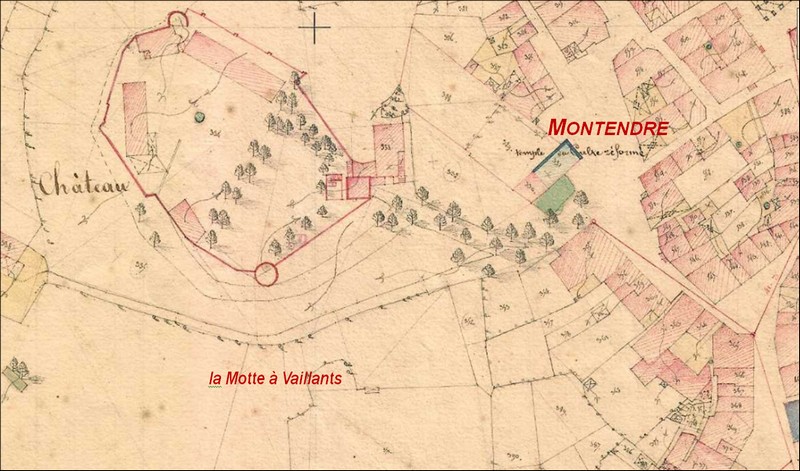

Puis entre 1391 et 1396, il fut nommé sénéchal de Saintonge où il reçut du roi la ville et la seigneurie de Montendre5, et au cours des années 1395 et 1396 il guerroya en Guyenne. De 1396 à 1399 il fut sénéchal du Périgord, puis de nouveau et jusqu’en 1407 sénéchal de Saintonge. Ce fut sous son autorité que, le 19 mai 1402, se déroula le célèbre combat de Montendre opposant sept chevaliers français à sept chevaliers anglais et qui est resté dans les mémoires sous le nom de "combat des Sept"6.

En 1833 sur le premier plan cadastral de Montendre et au sud du château :

"la Motte à Vaillants", endroit présumé du "combat des Sept" en 1402.

--------------------

Jean II Harpedanne, un seigneur de Montaigu au caractère peu facile

Après la mort en 1407 du "connétable Olivier V de Clisson", on refit le partage de la succession des parents de celui-ci : Olivier IV de Clisson et Jeanne de Belleville. Elle fut partagée entre d’une part Béatrix de Clisson et Marguerite de Clisson les deux filles d’Olivier V, et d’autre part Jean II Harpedanne son neveu, fils de sa sœur Jeanne de Clisson. Ce dernier reçut les terres de Belleville, de Montaigu, de Vendrennes et de la Lande (près de Mareuil)7. Celles-ci s’ajoutèrent à ces autres possessions qui furent complétées le 10 octobre 1415 par les seigneuries de Cosnac et de Mirambeau en Saintonge, en 1418 par celles de Saint-Hilaire-le-Vouhis et par d’autres encore…

Dans cette nouvelle partie de sa vie, Jean II Harpedanne se partagea entre ses séjours dans l’entourage itinérant de Charles VI († 1422) dont il fut de nouveau un des chambellans, et ces séjours dans ses différents domaines. On le voit en particulier aussi engagé dans un nombre considérable de procès8, sans qu’on sache si cela tient à des réflexes hérités de son passé de sénéchal, aux habitudes et aux désordres du temps, à un caractère difficile, ou à tout cela à la fois.

Parmi ces procès on relève celui qu’il soutint contre Jean Larchevêque, seigneur de Parthenay, commencé en 1420 et qui n’était toujours pas fini en 1432. Ou encore en 1418, un procès qui l’opposa aux La Trémoille, en 1428 un procès contre Gilles de Rais, en 1429 un procès contre Léonard Thévenin… Cette même année 1429, dans un autre procès s’étant déroulé du 14 juillet au 16 août, on apprend qu’un différend grave l’opposa à Maurice de Volvire puis à Nicolas de Volvire, son frère et héritier, seigneurs de Rocheservière, de Ruffec et autres lieux, et qui avait été jusqu’à prendre l’aspect d’une véritable guerre privée, les partisans des Volvire ayant fait le siège de Montaigu et du château de Vendrennes9. Ces violences semblent avoir été partagées et courantes à cette époque. Ainsi en 1420 Jean II Harpedanne fut arrêté et emprisonné dans le château de Parthenay par son adversaire. En 1430, dans un autre procès c’est Jean II Harpedanne qui menaça de prison les témoins de son adversaire afin de les empêcher de se présenter devant le tribunal...

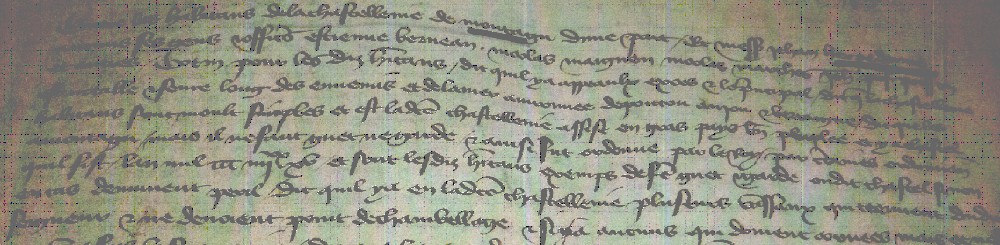

De 1408 à 1418 une série de procès dont les actes ont été conservés, l’opposa aux habitants de Montaigu10. Le plus important a été celui du 19 mars 1411 dont il ressort que...

Extrait des registres du procès du 19 mars 1411, entre Jean II Harpedane et les habitants de Montaigu

(Archives nationales, X2A 17, f° 10) :

"Entre les habitans de la chastellenie de Montagu d’une part et messire Jehan Herpedenne,

aucuns ses gens et officers, Estienne Berneau, Nicolas Maignen, Nicolas Marchos, Jehan Posepoisson

et autres Cotin, pour lesdiz habitans, dit qu’il y a appeaulx (appels), excès et le principal dit que la chastellenie

est notable et seure, long des ennemis et de la mer, anvironnée de Poictou, Anjou et Bertaigne ; dit que les

habitans sont moult simples, et est ladite chastellenie assise en gras pays, bien peuplée et y a chastel

à Montagu, mais il ne faut guet ne garde, et ainsi fut ordonné par le roy par certaines ordonnances

qu’il fist l’an mil CCC IIIIxx XV (1395), et sont lesdiz habitans exemps de faire guet et garde oudit chastel, sinon

en cas d’éminent péril ; dit qu’il y a en ladite chastellenie pluseurs vassaux qui tiennent dudit

seigneur et ne devoient point de chambellage, et si y a aucuns qui doivent corvées, mais ce n’est […]".

Jean II Harpedanne, voulant contraindre les habitants de sa châtellenie de Montaigu à faire le guet et la garde, demanda d'abord à ses vassaux de faire exécuter ses ordres, mais ceux-ci "rendirent qu’ils ne pouvaient contraindre leurs hommes et sujets à faire le dit guet". Devant leur incapacité, il eut recours à des serviteurs "d'étrange terre", ce qui accrut encore la fureur des habitants. Au refus obstiné de ses sujets, Jean II Harpedanne opposa alors la force : les biens furent confisqués, la corvée au château fut imposée. Les habitants firent appel au Roi et obtinrent en 1408 qu'une "sauvegarde fût signifiée et publiée au dit Montagu". Le conflit redoubla de violence car Jean II Harpedanne obtint aussi des lettres royales l'autorisant à commander le guet. Devant l'irruption des serviteurs de Jean II Harpedanne dans leurs demeures, les habitants firent état de la sauvegarde royale et de leur appel. Un faible argument car les serviteurs passèrent aux actes en disant qu'ils "ont la fleur de lis in parte posteriori dorsi et qu'ils ne feraient rien pour le Roy ni pour appel". Au contraire, l'un d'entre eux "était allé par la ville et avait publié que Harpedanne lui avait commandé qu'il tuât jusqu’à XXV de ceux qui empêchaient le guet... et leur avait dit : Villains vous ferez le guet ou je vous ferai couper les têtes". Et, continuant leurs saccages et leurs injures envers la fleur de lys, les hommes d'Harpedanne enfonçaient les huis avec une hache "qu'ils appelaient tête de Roy et quant les bonnes gens disaient qu'ils étaient en la sauvegarde du Roy, ils répondaient qu'ils caraient la tête du Roy et en ferraient et frappaient...". Pour se défendre, les habitants s'assemblèrent en armes à plus de trois cents, guidés par un meneur et sous la direction d'un capitaine"11... Le tout s’accompagnant de morts d’hommes et ayant laissé le dernier mot à Jean II Harpedanne.

Un procès qui apporte par ailleurs des renseignements sur la population du Montaigu d’alors... Grâce à lui, outre les noms d’un certain nombre de ses habitants, on peut estimer que la ville, faubourgs compris, comptait alors de 1200 à 1500 habitants, soit autant qu’elle en aura en 1789.

En 1420, Jean II Harpedanne délivra au duc Jean V de Bretagne des Lettres d’abstinence de guerre, suivies deux ans plus tard d’une Promesse d’observer une trêve de 3 ans, puis en 1433 d’une Promesse de ne contracter aucune alliance qui lui soit contraire, Des accords de voisinage qui donnent une idée de l’importance et du degré d’indépendance politique que pouvaient encore avoir des seigneurs tels que ceux de Montaigu au début du XVe siècle.

Sceau de Jean II Harpedanne, en bas des "Lettres d’abstinence de guerre"

délivrées le 6 novembre 1420 au duc Jean V de Bretagne

(Arch. dép. de la Loire-Atlantique).

--------------------

Le souvenir ténu de Jean II Harpedanne à Montaigu

La grande affaire de la fin de la vie de Jean II Harpedanne fut d’avoir en 1428 marié son fils aîné, le futur Jean III Harpedane avec Marguerite de Valois, fille du roi de France Charles VI († 1422) et d'Odette de Champdivers, et donc demi-sœur de Charles VII. Celui-ci la fit légitimer en janvier 1428 et lui donna par contrat pour son mariage 20 000 moutons d'or (monnaie de cette époque). Pour cet événement, Jean II Harpedanne fit don par anticipation à ce fils d’une importante partie de ses biens patrimoniaux.

Quatre siècles plus tard, le très républicain collectionneur et érudit local montacutain Charles Dugast-Matifeux (1812-1894) considérait ce mariage comme un titre de gloire pour sa commune. Par contre en son temps, ce don fait par Jean II Harpedanne fut considéré comme une injustice par son fils cadet Olivier qui, s’estimant moins bien traité que son frère, prit les armes et "s’accointant d’aucuns routiers", il pilla, emprisonna et rançonna plusieurs habitants de la seigneurie paternelle de Nuaillé en Saintonge, et il s’allia aux Chabot qui étaient en guerre contre Jean II Harpedanne. Venu plus tard à Montaigu pour une réconciliation, il en repartit après s’y être emparé de vaisselle et de chevaux… Devant un tel comportement, Jean II Harpedanne raya ce fils indigne de son testament et en rédigea un nouveau à l’avantage quasi exclusif de son fils aîné12. Après sa mort en juillet 1434, cela ne manqua pas d’occasionner un nouveau procès : sa veuve et ses trois autres enfants accusèrent le fils aîné avantagé, d’avoir manipulé leur époux et père pour son profit exclusif…

En 2025, six siècles après sa mort, il ne reste guère de souvenirs de Jean II Harpedanne à Montaigu (ni de ses autres seigneurs). Cependant et jusqu’à ce qu’elle disparût au début des années 2020, on y a vu sur une maison ancienne, une girouette marquée de la date de 1434, année de la mort de Jean II Harpedanne, et qui avait été restaurée suite à la tempête du 13 février 1972.

Le 28 juin et le 21 mai 2015, sur le toit du n°1 de la rue noire de Montaigu et disparue depuis,

une girouette portant la date de 1434, année de la mort de Jean II Harpedanne,

et copie de celle qui fut abattue par la tempête du 13 février 1972.

Une récupération possible d’une girouette du château après son démantèlement en 1586 ?

--------------------

Notes, sources et références…

(sauf mentions contraires, illustrations et texte sont dus à M. Mignet)

1 Archives nationales, JJ. 139, n° 96, f° 113 : "estant en l'aage de XIIII ans ou environ, eust esté conjoincte par mariage par ses parens et amis, et mesmement du conseil et consentement de Ragond Bechete sa mere, avec Jehan Harpedanne".

2 Guérin (Paul), Actes royaux du Poitou, t. 5 (1377-1390), DCLXI (février 1383), p. 203, note (bibliothèque numérique de l’Ecole des chartes). Dans les Dictionnaires biographiques, généalogiques et armoriaux des familles de l'ancien Poitou, dits "le Beauchet-Filleau", (tome 4, p. 712-726) et dans les ouvrages généalogiques s’en étant inspiré, les événements de la vie de Jean II Harpedanne s’y confondent avec ceux de son père Jean Ier Harpedanne.

3 Archives nationales, JJ. 122, n° 95, f° 49, collationné dans les Archives historiques du Poitou, 1891, tome 21, p. 203-207

4 Froissart, Chroniques (1389-1392).

5 Archives nationales, JJ. 140, n° 293, f° 342 et JJ. 153, n° 77, f° 37.

6 Ce fut sous son autorité de sénéchal de Saintonge que, le 19 mai 1402, se déroula ce "combat des Sept", qui opposa sous les murs du château, dans la tradition chevaleresque et "pour l'honneur des Dames", 7 chevaliers français à 7 chevaliers anglo-aquitains, lesquels durent se rendre après une lutte acharnée. Cf. Jouvenel des Ursins (Jean), Histoire de Charles VI – 1380/1422.

7 Collection de Dom Fonteneau, t. XXVI, p. 335.

8 Les plus importants de ces procès se retrouvent aux Archives nationales dans les registres des actes et arrêts du parlement de Paris : X1a 9200, f° 36, 42, 147v° ; X1a 4792, f° 59v°, 61 ; X1a 9191, f° 95 ; X1a 9191, f° 154 ; X2a 18, f° 164, 172 ; X1a 9201, f° 46.

9 Ce grave différend n’empêcha cependant pas le mariage, avant 1434, de Joachim (1405- ? ), fils de Nicolas de Volvire, avec Marguerite (1415- ? ), fille de Jean II Harpedane.

10 Archives nationales, X2A 16, f° 24, f° 139-140 ; X2A 17, f° 10-17 v° ; X1A 4792, f° 82.

11 Cf. de Gauvard (Claude), "L'opinion publique aux confins des états et des principautés au début du XVe siècle", Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, 1973, vol. 4, n° 1, p. 127-152.

12 Actes royaux du Poitou (1431-1447), MXXXIII (7 octobre 1433), p. 44-52.

avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur

-------------------------

Cette page est l'une de : Des débuts de Montaigu à la guerre de Cent ans (1000-1462), chapitre qui devrait être à terme constitué au moins des parties qui suivent, elles-mêmes susceptibles d’évoluer au fil du temps…

- 1000-1150 : les incertains premiers seigneurs de Montaigu

• 1174-1202 : Maurice II et le Montaigu de la fin du XIIe siècle

- 1174-1182-1241, les Chartes de fondations de l'Aumônerie-Hôpital de Montaigu

• Marguerite de Montaigu épouse de Pierre Mauclerc, baillistre de Bretagne

- XIIe-XIIIe siècles : Montaigu entre les Plantagenets et les Capétiens

• 1337-1359 : Jeanne de Belleville, "dame de Montaigu", veuve justicière et héroïne de romans

• 1361-1372 : Jean 1er Harpedane, un anglo-aquitain seigneur de Montaigu

• 1372-1434 : Jean II Harpedane, un seigneur de Montaigu pro-Valois

- 1411 : Montaigu en révolte contre son seigneur

• 1434-1462 : les ambitions de Jean III Harpedane, seigneur de Montaigu

- 1447 : Nicolas Queyré, sénéchal de Montaigu, en procès contre Jean III Harpedane

L'insertion de ces différentes parties ne se fera que progressivement. En cas d’utilisation de ces pages, y compris d’extraits, il va de soi qu'on en citera l’origine, l’auteur, et la date à laquelle elles ont été consultées. Enfin, toute remarque sur ce qu'elles contiennent (ou ne contiennent pas), sera la bienvenue (cf. "Contact").

--------------------

retour à "Histoire de Montaigu"

◄ page précédente : Des débuts de Montaigu à la guerre de Cent ans (1000-1462) Haut ▲ page suivante : Des prémices de la Renaissance aux Guerres de Religion (1463-1598) ►