1671-1715, Jacques-Alexis Fleury Deschambault au Canada

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

- 1671-1715, Jacques Alexis Fleury Deschambault : de Montaigu au Canada -

Jacques-Alexis Fleury Deschambault, fils de Jacques Fleury et de Perrine Gabard, est né à Saint-Jean de Montaigu en Bas-Poitou1, et est mort à Montréal.

Un fils de notables de Montaigu

Sa vie est connue par son acte de mariage, le 11 novembre 1671 à Notre-Dame de Québec, où il est dit âgé 26 ans ; et par son acte de décès le 31 mars 1715 à Montréal, où il est dit âgé 70 ans… ce qui le fait naître en 1642. A Montaigu, son acte de de baptême est le premier du plus ancien registre paroissial de Saint-Jean, et il porte la date du 7 novembre… de "l’an que dessus" sans plus de précision, le "1640" qui s’y trouve noté ayant été manifestement rajouté par la suite. Au gré des différentes sources canadiennes, dont de nombreux actes juridiques, on voit son patronyme devenir "de Fleury", et être suivi par "Deschambault", ou par "de Chambeau", ou par "de Chambault", ou par "d’Eschambault"…

De sa famille en France, on sait qu’il est le fils de "Jacques Fleury, sieur de Lespinay, et avocat du roi en l’élection de Châtillon / Mauléon"2. Il a dû avoir au moins un frère et une sœur, les registres de la paroisse Saint-Jean de Montaigu contenant, le 11 novembre 1664, l’acte de mariage de Julien Fleury "sieur de l’Epinay"3, fils de "Maistre" Jacques Fleury et de Perrine Gabard, ainsi que l’acte de mariage le 22 novembre 1666 de Perrine Fleury, fille des mêmes, avec le médecin Charles Trouvé "sieur de la Foucherie".

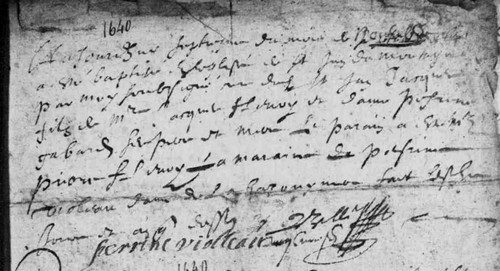

Le premier acte du plus ancien registre paroissial conservé

de Saint-Jean de Montaigu

( année la plus probable : 1642 )…

"Aujourd’hui septiesme du mois de novembre

a esté baptisé en l’église de Saint-Jean de Montaigu

par moy curé dudit Saint-Jean, Jacques

fils de Monsieur Jacques Fleury et Dame Perrine

Gabard ses père et mère. Le parrain a esté Monsieur

Pierre Fleury, la marraine été Perrine

Violleau dame de la Baronynière. Fait lesdits

jour et an que dessus". (signatures)

A la tête d’une "seigneurie" en Nouvelle France

C’est au début de l’année 1671 que Jacques-Alexis Fleury arriva à Québec en tant que "docteur ès lois et avocat au Parlement". Quelque six mois plus tard, le 19 novembre 1671, il y épousa Marguerite de Chavigny de Berchereau, veuve de Thomas Douaire de Bondy, âgée de 28 ans et mère de quatre enfants.

Le 22 avril 1674, sa belle-mère, Éléonore de Grandmaison (veuve de François de Chavigny), qui possédait depuis 1640 sur les bords du Saint-Laurent près de Portneuf, un "fief"4 d’une lieue de largeur sur trois lieues de profondeur, qui était encore peu exploité, lui en concéda une partie s’étendant sur environ 600 mètres de front5. Il s’efforça dès lors de la mettre en valeur, et le recensement de 1681 attribue déjà 20 arpents de terre en culture et 16 bestiaux à Jacques-Alexis Fleury Deschambault. En 1683, elle lui céda toute "sa seigneurie"4, en échange d’une terre sur l’île d’Orléans. Le recensement de 1688 indique qu’il avait 3 serviteurs, 39 arpents en culture, 37 en pâturage et 34 bestiaux ; quatre familles de colons étaient établies sur ses terres et trois autres étaient en voie d’établissement. Jacques-Alexis Fleury Deschambault y vivait des produits de la terre et de la pêche, il avait fait bâtir un manoir ainsi qu’un moulin à vent, et "sa seigneurie" portait désormais son nom.

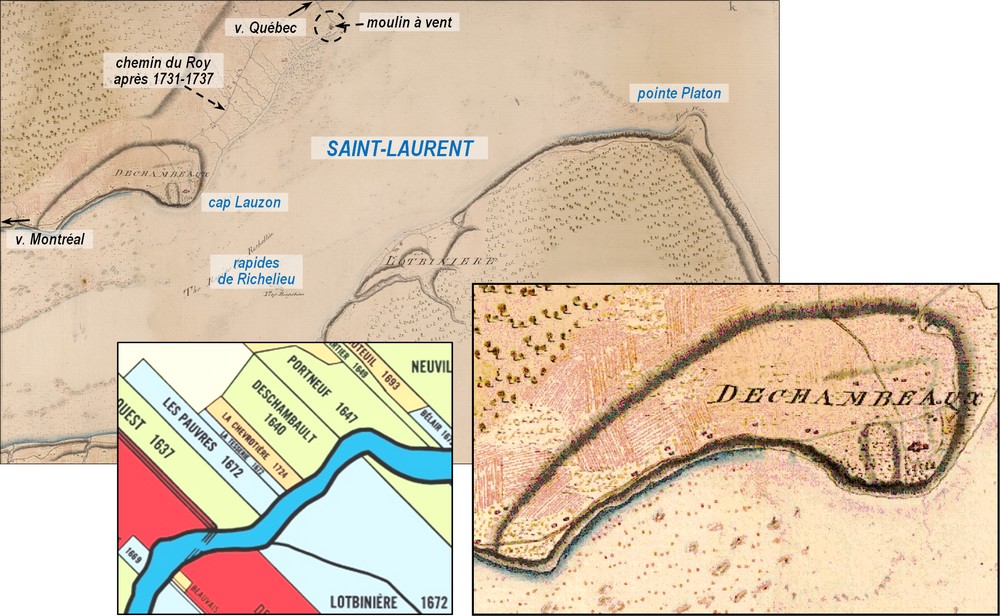

Sur la rive nord du Saint-Laurent : "Dechambeaut", à 65 km de Québec et à 208 km de Montréal

(extrait de la carte de James Murray, levée en 1761 - environ 9,5 x 5,5 km),

avec la localisation des seigneuries6 dont la seigneurie des "Chavigny", concédée en 1640

et devenue "Deschambault" en 1683

(1 lieue de front sur le fleuve et 3 lieues de profondeur).

Depuis la disparition de Jacques-Alexis Fleury Deschambault en 1715, y sont apparus :

- le "chemin du Roy", joignant Québec à Montréal, y a été établi entre 1731 et 1737,

- de nouvelles habitations ont été édifiées, le long du fleuve comme il se devait.

En haut de la carte, le moulin à vent des Grondines,

construit en 1674 peu avant celui de Deschambault.

En 1684, le nouveau "seigneur" avait pris part à l’expédition de La Barre contre les Iroquois-Tsonnontouans, servant alors comme aide-major dans le bataillon de Québec. Une expédition mal conçue et dirigée, qui se termina en fiasco. Et en 1696, il accompagnera le gouverneur de Nouvelle-France, Frontenac, dans son expédition contre les "Cinq nations iroquoises" à l’est du lac Ontario, commandant alors les milices de Montréal.

Un des principaux magistrats de la ville de Montréal

En 1690, Jacques-Alexis Fleury Deschambault abandonna sa vie dans "sa seigneurie" pour reprendre des activités de juriste à Montréal, à la demande des Sulpiciens, qui en détenaient "la seigneurie" depuis 1663. Ceux-ci cherchaient un remplaçant à leur "bailli seigneurial" (à la fois juge et administrateur) qui venait de démissionner en raison de son âge. L’État s’efforçait alors de substituer la justice et l’administration royales aux justices et administrations seigneuriales, cela entraîna pour lui de sérieuses difficultés. Cependant, en 1693, il finit par être intégré dans la justice royale en tant que "procureur du roi", ce qui était une fonction de moindre prestige. Mais en 1698, il eut à remplacer son supérieur hiérarchique le "premier lieutenant général civil et criminel" Charles Juchereau de Saint-Denys qui s’était rendu en France, puis de nouveau en 1701 quand celui-ci, pris par le goût de la vie aventureuse, obtint un congé de trois ans et partit vers le Mississipi, dans la future Louisiane… où il perdit la vie. C’est ainsi qu’en 1706 de remplaçant, Jacques-Alexis Fleury Deschambault devint son successeur. La population de Montréal à cette date était de l’ordre de 1350 habitants (18 000 pour l’ensemble du Canada). La lecture des actes des affaires qu’il eut à traiter et ses relations parfois tendues avec le représentant de l’autorité royale, montrent que cette charge ne fut pas toujours simple à assumer

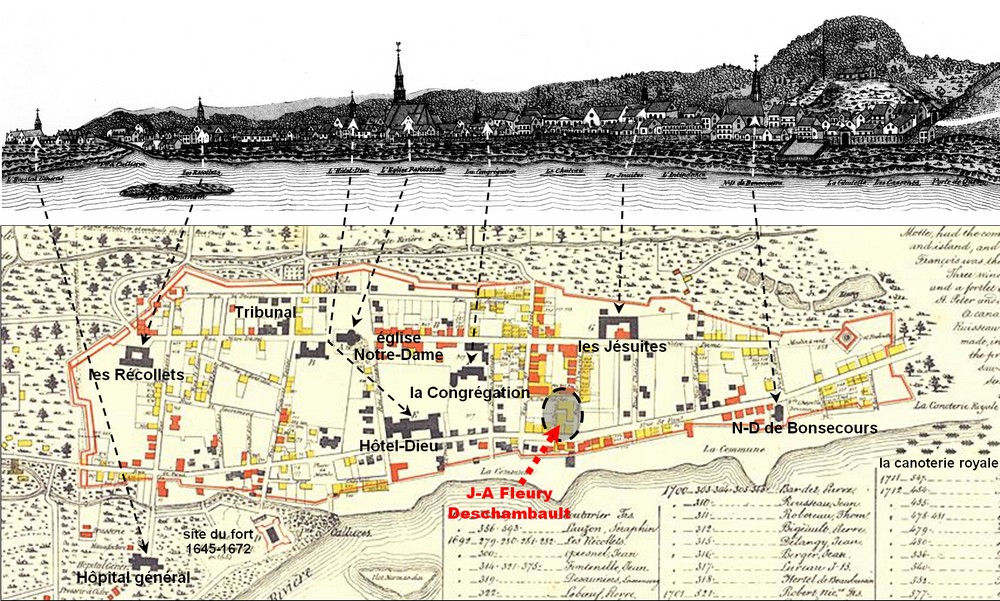

Le Montréal de Jacques-Alexis Fleury Deschambault (environ 1500 x 560 m),

entourée depuis 1685 par ses "palissades avec bastions et courtines"

en bois et de 2 toises (environ 4 m) de hauteur,

remplacées par des fortifications en pierre entre 1717 et 1744

(selon le Vieux-Montréal 1611-1803 d’ Honoré Beaugrand).

Avec la localisation probable de sa demeure à partir de 1706 - n° 395 sur le plan -

et celle du tribunal où il officiait.

( en orange les maisons construites avant 1687,

en jaune celles construites de 1687 à 1723 ).

La vue panoramique illustrant le plan lui est sensiblement postérieure.

Après le décès en 1705 de Marguerite de Chavigny, Jacques-Alexis Fleury Deschambault épousa, le 9 juillet 1708 Marguerite-Renée Denys, dont il n’eut pas d’enfants. Le 31 mars 1715, il mourut à Montréal, après y avoir dans ses divers emplois contribué pendant 25 ans à l’administration et à l’exercice de la justice. Un de ses derniers actes judiciaires fut une ordonnance de police invitant les habitants de Montréal à entretenir "les banquettes" (trottoirs de bois) devant leurs maisons, et à interdire de laisser les cochons courir les rues…

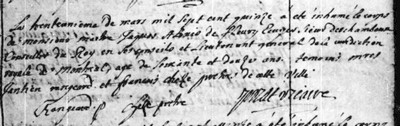

L’acte de décès de Jacques-Alexis Fleury Deschambault :

"Le trente-unième de mars mil sept cent quinze a été inhumée le corps

de monsieur maistre Jacques-Alexis de Fleury, écuyer, sieur Deschambault,

conseiller du Roy en ses conseil et lieutenant général de la juridiction

royale de Montréal, âgé de soixante et douze ans. Témoins Messieurs

Julien Rangeard et François Chèze, prêtres de cette ville.

Rangeard p. Chèze prêtre Puat vicaire"

Jacques-Alexis Fleury Deschambault eut sept enfants de son premier mariage en 1671 avec Marguerite de Chavigny :

- Jacques Fleury Deschambault (1672-1698), qui fut missionnaire en Acadie ;

- Charles Fleury Deschambault (1674-1742), qui passa en France et devint négociant et armateur à la Rochelle7 ;

- Joseph Fleury Deschambault (1676-1755) "sieur de La Gorgendière", qui épousa Claire Jolliet, fille de Louis Jolliet (découvreur en 1673 du Mississippi dont il descendit en bonne partie le cours, dix ans avant Cavelier de la Salle), c’est de lui qu’est issue la descendance canadienne de la famille ;

- Louis Fleury Deschambault (1678-1693), sans descendance ;

- Pierre Fleury Deschambault (1680-1701), sans descendance ;

- Jeanne-Charlotte Fleury Deschambault (1683-1763) qui, en secondes noces en 1746, épousa Pierre de Vaudreuil, futur dernier gouverneur général de la Nouvelle France ;

- Simon-Thomas Fleury Deschambault (1685-1716) "sieur de La Janière", qui alla s’établir en Martinique, et qui n’aura pas de descendance.

L’extension de la Nouvelle France autour de 1700,

et en 2024 le long du Saint-Laurent :

les principaux lieux que connut et parcourut Jacques-Alexis Fleury Deschambault.

------------------

Notes, sources et références

1 Jusqu’en 1792, aux actes de baptêmes, mariages, décès consignés dans les registres des trois paroisses du Montaigu d’alors, s’ajoutent 2 actes de décès en 1787-1788 venant d’un registre de la collégiale Saint-Maurice, 4 actes de décès en 1785-1789 venant du couvent Notre-Dame de Saint-Sauveur, et plus de 200 autres de décès survenus de 1762 à 1784 dans l’ancien hôpital.

2 A Montaigu, l’actuel n°5 de la rue de Tiffauges fut jusqu’à la Révolution la demeure des L’Épinay du Pasly, sans qu’on sache s’il y a un lien avec Jacques Fleury de l’Epinay. Quant aux "Elections", elles étaient des circonscriptions administratives qui servaient de cadre à la fiscalité directe (taille, capitation, vingtième…). Elles étaient des subdivisions d’une "Généralité", ainsi celle de Mauléon de la Généralité de Poitiers. Au niveau local, un "bureau d’élection" était chargé, de la répartition de la taille entre les paroisses de sa circonscription, impôt collecté par des personnes "élues" (d’où son nom), et du jugement des contentieux fiscaux.

3 Ce Julien Fleury de Lespinay fut procureur fiscal de Palluau et vécut à Saint-Étienne-du-Bois où on peut encore voir une maison de sa famille. Il eut six enfants dont quatre se marièrent, et une génération plus tard la Révolution fit périr de nombreux membres de sa famille : un de ses deux gendres, François Savin, un de ses fils, Jacques Aimé, deux filles de celui-ci, Anne Thérèse Fleury épouse Lansier, et Louise Charlotte Fleury épouse Tardy, cette dernière guillotinée le 25 juin 1794 à Paris où elle avait été amenée avec d’autres qui furent elles aussi tuées ce jour-là (cf. les mémoires locales et familiales de Saint-Etienne-du-Bois, recueillies dans les années 1883-1884-1885 par Paul Boutin (1847-1913), puis reprises et publiées 70 ans plus tard dans son Bulletin paroissial).

4 Pour le pouvoir royal français, le but du système des "fiefs" et "seigneuries" institué au Canada était de s’établir dans le pays à moindres frais. Ceux à qui il concédait une "seigneurie" avaient en échange de sa propriété, la charge de la défricher et de l’administrer. Il leur était délégué pour cela certains de droits : exercice de la justice (par des "baillis seigneuriaux" qui devaient être compétents), levée de certains impôts… Mais dès le dernier quart du XVIIe siècle, le gouvernement royal revint sur ces abandons de pouvoir, ne laissant aux "seigneurs" que leur droit de propriété.

5 Les "rangs canadiens" sont un classique des paysages agraires. A une époque où les cours d’eau étaient le moyen de circulation le plus pratique, c’est à partir de ceux-ci que les lots de terre étaient concédés, ayant étroite largeur et s’étendant sur une profondeur identique de 30 à 40 arpents (1755 à 2340 mètres). Les habitations étaient édifiées sur la rive du cours d’eau, "le front", ici le long du Saint-Laurent. Quand tout ce "1er rang" avait été concédé, on concédait en arrière un "2e rang", puis un "3e rang"… un paysage encore partiellement présent au début du XXIe siècle.

6 Extrait de la carte murale n°8, "Le régime seigneurial", de la série L’implantation française en Amérique, 1971, éd. Châtelain.

7 On a de nombreux documents sur l’activité de Charles Fleury Deschambault à la Rochelle. Parmi ceux-ci, le contrat d’engagement de Pierre Gaultier, passé le 9 avril 1720 devant René-François Desbarres, notaire, rue de la Juiverie (rue Admyrault) à la Rochelle. Pierre Gaultier "natif du Poiré-sur-la-Roche en Poitou âgé de vingt ans ou environ" y étant engagé pour 3 ans par Charles comme "farinier" (meunier) au service de son frère Joseph Fleury Deschambault "sieur de La Gorgendière" (Arch. dép. de la Charente-Maritime : Les engagés - XVIIe et XVIIIe siècles, 3E 574 fol. 128). Pierre Gaultier partit donc au Canada à Deschambault, en 1723 il s’y maria et, s’étant fait concéder des terres, y fit souche, et y mourut en 1756.

Les sources françaises concernant la famille de Jacques-Alexis Fleury Deschambault se réduisent à trois actes paroissiaux de la paroisse Saint-Jean de Montaigu de 1640, 1664 et 1666 (Arch. dép. de la Vendée : AC 146). S’y ajoutent…

- de Beaussy (Isabelle) : L'émigration vendéenne vers le Canada au XVIIe siècle, 2001, 452 p. ;

- de Frappier (Christian) : "Familles de Vendée - Fleury", 2010

Les sources canadiennes sont par contre abondantes, des actes paroissiaux / état-civil aux actes juridiques liés à son activité professionnelle et à ses activités personnelles ou à celles de certains de ses enfants. A ces sources s’ajoutent de nombreux articles le concernant directement dans divers ouvrages ou revues historiques canadiennes, notamment dans…

- Histoire des grandes familles françaises du Canada, 1867 (cf. p. 371-396) ;

- Baudry (René), "Fleury Deschambault (Jacques-Alexis de)", Dictionnaire biographique du Canada, 1969 ;

- Cardinal (Nicole), Pierre Gauthier, pionnier de Deschambault, 2024, 108 p. ;

- Drolet (Yves), Notice généalogique sur la famille Fleury d’Escahambault de la Gorgendière, 2017, 24 p.

- Lefebvre (Jean-Jacques), "la famille Fleury d’Eschambault, de la Gorgendière", Mémoires de la Société généalogique canadienne-française, 3e livraison (1948-1949), p. 152-174.

- le Bulletin des Recherches Historiques, années 1916 (p. 81), 1925 (p. 25), 1931 (p. 705-713), 1932 (p. 59) ;

- la Revue d’Histoire de l’Amérique française, année 1954-1955 (p. 459) ;

- les Mémoires de la Société royale du Canada, année 1916 (p. 275, 284, 286) ;

- la Société historique de Montréal ;

- les Archives de la ville de Québec ;

- les Archives de la ville de Montréal.

avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur

-------------------------

Cette page est l'une sur Les efforts de redressement du XVIIe siècle (1598-1711), chapitre qui devrait être à terme constitué au moins des parties qui suivent, elles-mêmes susceptibles d’évoluer au fil du temps…

• 1600 : construction de la "maison de la Sénéchaussée" de Montaigu

• 1613 : les chanoines de la collégiale Saint-Maurice édifient leur nouvelle chapelle

• 1626-1792 : naissance et mort du couvent Notre-Dame de Saint-Sauveur, de Montaigu

• 1630-1639 : un nouveau Temple protestant est construit à Montaigu

• 1637 : Fr.-N. Dubuisson-Aubenay excursionne à Montaigu et dans les Marches du Poitou et de Bretagne

- 1667 : Gilles de La Roche Saint-André, un des deux chefs d'escadre du Royaume

- 1680-1705 : le Marquis de Crux réorganise l’enseignement à Montaigu

• 1696 : l’Aumônerie de Montaigu devient définitivement hôpital

- 1711 : passage de Louis-Marie Grignion de Montfort à Montaigu

• 1671-1715, Jacques Alexis Fleury Deschambault : de Montaigu au Canada

L'insertion de ces différentes parties ne se fera que progressivement. Toute remarque sur ce qu'elles contiennent (ou ne contiennent pas), sera la bienvenue (cf. "Contact").

----------------------

retour à Histoire de Montaigu

◄ page précédente : Les efforts de redressement du XVIIe siècle (1598-1711) Haut ▲ page suivante : Le XVIIIe siècle : Montaigu et le temps des physiocrates (1712-1789) ►