1630-1639 - le nouveau Temple protestant

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

- 1630-1639 : un nouveau temple protestant est construit à Montaigu -

Au début du XVIIe siècle, la baronnie de Montaigu appartenait à Claude de La Trémoille (1566-1604), allié aux plus puissantes familles du royaume. Il s’était converti au protestantisme entre 1585 et 1587, c’est-à-dire peu après qu’Henri III eut fait démanteler son château de Montaigu,. Lui comme sa veuve, Charlotte-Brabantine d'Orange-Nassau (1580-1631, fille du célèbre Guillaume le Taciturne), ne vinrent probablement jamais à Montaigu, mais ils y soutinrent leurs coreligionnaires, peu nombreux mais actifs. En effet, si la plupart des habitants y étaient catholiques, certaines familles de la bourgeoisie et, pendant un temps, une majorité de la noblesse des environs étaient protestantes.

Bien que partageant leurs convictions, Henri de La Trémoille (1598-1674), leur fils, soutint Richelieu quand celui-ci à partir de 1624, tout en reconnaissant leur liberté de culte, voulut mettre fin à l’autonomie politique et militaire des protestants qui constituait un État dans l’État. Henri de La Trémoille qui avait reçu la charge de "Maître de camp général de la Cavalerie légère" en 1625, abjura le protestantisme en 1628 puis se convertit au catholicisme sous les murs de la Rochelle assiégée. Il n’obligea cependant pas son épouse à faire de même, ni n’arrêta son soutien aux protestants de ses possessions : ainsi à Montaigu aida-t-il ceux-ci dans leur projet d’ériger un nouveau Temple.

Les protestants de Montaigu qui dépendaient jusqu’alors de Vieillevigne dont ils constituaient une annexe, demandaient depuis 1609 à avoir des pasteurs qui leur soient propres. En 1616, un arbitrage du synode (protestant) d’Anjou leur ayant accordé ce droit, ils tinrent à ce que le bâtiment en mauvais état qui leur servait occasionnellement de lieu de culte (probablement dans l’enceinte du Château) fût remplacé par un vrai temple. Pour cela, ils achetèrent en 1623 un petit terrain à Jeanne de Plouer, veuve d’Hélie de Saint-Hilaire, lui-même fils d’un ancien pasteur. Ce terrain était voisin de la nouvelle "collégiale Saint-Maurice" édifiée en ville dix ans plus tôt. Puis en 1630 ils en commencèrent la construction, Henri de La Trémoille leur fournissant gratuitement le bois nécessaire1[1]. Cette entreprise entraîna une forte opposition de la part de la population catholique locale qui s’appuya sur l’article IX de l’édit de Nantes interdisant le culte protestant dans les lieux où il n’était pas déjà établi en 1596-1597, pour obtenir en 1632 un arrêt du Parlement de Paris ordonnant la fin des travaux.

Mais en 1633 le parti protestant fut renforcé quand le très calviniste Gabriel de La Lande de Machecoul acheta la seigneurie de Montaigu, puis quand en 1635 celui-ci reçut de la Cour de Poitiers l’autorisation de "faire faire l’exercice de la religion pretandue refformée dans sa maison et chasteau de Montaigu tant qu’il y fera sa rezidence ou sa famille suivant les edictz". En effet, l’article VII de l’édit de Nantes autorisait le culte protestant dans les châteaux des seigneurs protestants "tant qu'ils y seront résidents, et en leur absence, leurs femmes ou bien leur famille ou partie d'icelle". Gabriel de La Lande avait argumenté sur le fait que, résidant tantôt à Vieillevigne, tantôt à Montaigu, cette autorisation se déplaçait avec lui-même.

Bien que cet arrêt ne permît en aucune manière la construction d’un temple, il ordonna la reprise des travaux et dans le même temps entreprit de détruire l’ancienne collégiale, voulant supprimer toute trace de la religion catholique dans le Château qui désormais lui appartenait. Cela entraîna contre lui une nouvelle mobilisation des catholiques de Montaigu, qui obtinrent les 15 janvier 1638 et le 1er août 1639 des arrêts en leur faveur. Mais passant outre, Gabriel de La Lande fit achever à la fois la construction du temple et la destruction de la chapelle du Château2[2].

Ainsi à partir de 1639, la petite communauté protestante de Montaigu disposait d’un Temple qui, vu sa situation "rue de Tiffauges" devait être de dimensions modestes, et un peu plus loin au-delà de la "porte Notre-Dame", d’un petit cimetière dit le "cimetière Saint-Michel".

Quant aux pasteurs protestants, Montaigu avait été desservi jusqu’en 1616 par ceux de Vieillevigne : Philippe de Saint-Hilaire de la Bougonnière (1572-1577), Olivier L'Oiseau de La Teillaye (1577-1583), Robert Thierry (1584), et Jacques de Ferguson (1601-1616). Puis à partir de cette date, les pasteurs de Montaigu y habitèrent, ceci jusqu’en 1685, date de la Révocation de l’édit de Nantes et de la suppression du temple. Ces pasteurs furent : Nicolas Marbes (1617-1620), Samuel Fleury (1626), Charles Sauvé de Longchamp (1630-1637), Salomon Maillard (1660-1663), et enfin Marc Guitton (1678-1683). Après 1685, ce dernier s’exilera en Hollande[3].

Dans la décennie suivant la révocation de la Révocation de l’édit de Nantes, Gabriel-Antoine de Crux, petit-fils et héritier de Gabriel de La Lande de Machecoul, se convertira au catholicisme. C’est à cette époque que la "baronnie" de Montaigu fut érigée en "marquisat". A partir de 1700 et jusqu’à la Révolution inclusivement, on ne trouve plus de présence du protestantisme à Montaigu, sa dernière manifestation en étant une abjuration le 18 avril de cette année-là.

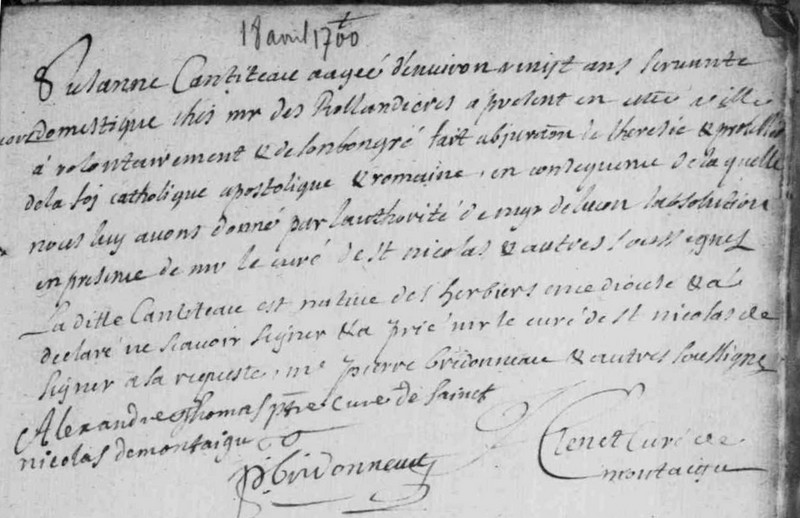

Le 18 avril 1700, sur le registre paroissial de Saint-Jean,

la dernière trace de la présence de protestantisme à Montaigu :

"Suzanne Canteteau, aagée d'environ vint ans, servante domestique chez Mr des Rollandières,

à présent en ceste ville, a volontairement et de son bon gré fait abjuration de l'hérésie,

et protestée de la foy catholique, apostolique et romaine,en conséquence de laquelle

nous lui avons donné, par l'authorité de Mgr de Luçon, l'absolution,

en présence de Mr le Curé de St Nicolas et autres soussignés ;

la ditte Canteteau est native des Herbiers en ce diocèse, et a déclaré ne scavoir signer,

et a prié M. le curé de St Nicolas de signer à sa requeste,

Mre Pierre Bridonneau et autres soussignés…".

Certains estiment cependant que cette absence de traces de présence de protestantisme à Montaigu après cette date, serait une preuve qu’il s’y serait maintenue dans la clandestinité tout au long du XVIIIe siècle[4].

Les La Trémoille et les différents seigneurs protestants de Montaigu au XVIIe siècle

On trouve un portrait d’Henri III de La Trémoille, avec légende, dans Les personnages illustres du "Grand Siècle, ouvrage de gravures de Pierre Daret, datant de 1654 :

On trouve un portrait d’Henri III de La Trémoille, avec légende, dans Les personnages illustres du "Grand Siècle, ouvrage de gravures de Pierre Daret, datant de 1654 :

"HENRI DE LA TREMOILLE 1er du nom, Duc de Thouars, Pair de France, Prince de Tarente et de Talmond, Comte de Laval, Villefranche, Montfort, Taillebourg, Benon, Guynes et Jonuelles, Vicomte de Rennes et de Bais, Baron de Vitré, Didonne, Berrie et Mauléon, Marquis d'Espinay & Chevalier des ordres du Roy, Fils de Claude de la Trémoille Duc de Thouars, Pair de France, et de Charlotte Brabantine de Nassau fille de Guillaume Prince d'Orange, et de Charlotte de Bourbon Montpensier ; nasquit à Thouars en 1598. Il recueillit en l'année 1605 la succession de la maison de Laval, qui par représentation de Charlotte d'Aragon Princesse de Tarente sa Bizayeulle l’a rendu seul et unique héritier de Frédéric d'Aragon Roy de Naples et d'Anne de Savoye son espouse, Fille d'Amé Duc de Savoye et d'Iolande de France ; il espousa en 1619 Marie de la Tour D'Auvergne, fille de Henry de la Tour Duc de Bouillon, Prince Souverain de Sedan, et d'Elizabet de Nassau".

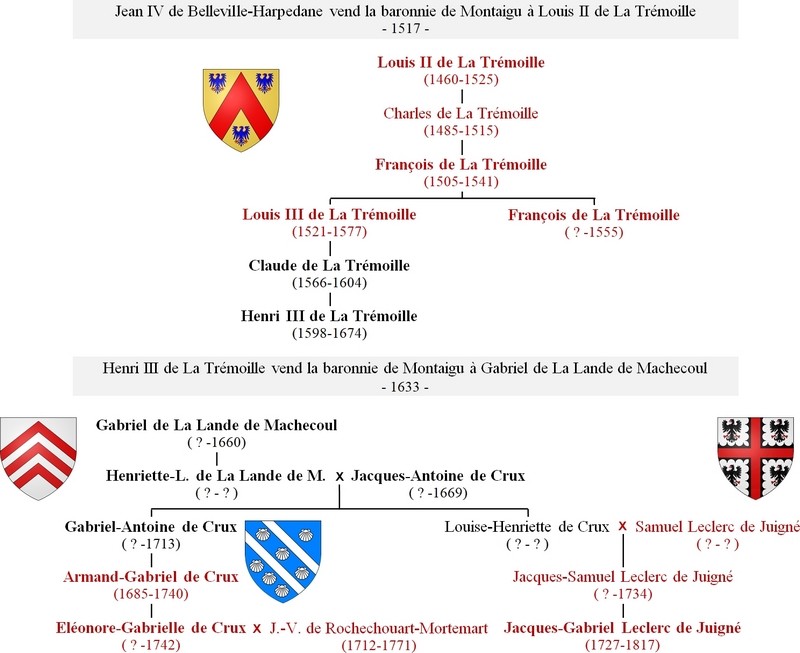

La succession des seigneurs, protestants ou catholiques, de Montaigu au cours des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, des La Trémoille en 1517, aux La Lande de Machecoul puis leurs héritiers après 1633, peut être résumée par l’arbre généalogique qui suit :

Les seigneurs de Montaigu, catholiques et protestants, du XVIe siècle au XVIIIe siècle :

- les La Trémoille, barons de Montaigu entre 1517 et 1633,

aux convictions religieuses et allégeances politiques changeantes ;

- les La Lande de Machecoul, Crux, puis Juigné, entre 1633 et 1789,

qui passèrent d’un protestantisme agressif à un catholicisme convaincu.

(N.B. à la mort sans postérité de François de La Trémoille en 1555 la baronnie de Montaigu,

dont il avait hérité en 1541, revint à son frère aîné Louis III de La Trémoille )

---------------------

Notes, sources et références...

(sauf mentions contraires, illustrations et texte sont dus à M. Mignet)

1 Pour entrer dans les détails les relations conflictuelles opposant les seigneurs protestants et leurs coreligionnaires à la population de Montaigu majoritairement catholique, se reporter à Montaigu, ville d’histoire (IVe-XXe siècle), 1958, de Georges Laronze, pages 37 à 44.

2 Archives de la Médiathèque de Niort, Collection La Fontenelle de Vaudoré, 167.

3 Dez (Pierre), Histoire des protestants du Poitou, la Rochelle, imprimerie de l’Ouest, 1936, p. 449-450.

4 Bonetti (Philippe) et David (Abel), Montaigu, parcours historiques, 1998, p. 63.

avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur

-------------------------

Cette page est l'une sur Les efforts de redressement du XVIIe siècle (1598-1711), chapitre qui devrait être à terme constitué au moins des parties qui suivent, elles-mêmes susceptibles d’évoluer au fil du temps…

• 1600 : construction de la "maison de la Sénéchaussée" de Montaigu

• 1613 : les chanoines de la collégiale Saint-Maurice édifient leur nouvelle chapelle

• 1626-1792 : naissance et mort du couvent Notre-Dame de Saint-Sauveur, de Montaigu

• 1630-1639 : un nouveau Temple protestant est construit à Montaigu

• 1637 : Fr.-N. Dubuisson-Aubenay excursionne à Montaigu et dans les Marches du Poitou et de Bretagne

- 1667 : Gilles de La Roche Saint-André, un des deux chefs d'escadre du Royaume

- 1680-1705 : le Marquis de Crux réorganise l’enseignement à Montaigu

• 1696 : l’Aumônerie de Montaigu devient définitivement hôpital

- 1711 : passage de Louis-Marie Grignion de Montfort à Montaigu

• 1671-1715, Jacques Alexis Fleury Deschambault : de Montaigu au Canada

L'insertion de ces différentes parties ne se fera que progressivement. Toute remarque sur ce qu'elles contiennent (ou ne contiennent pas), sera la bienvenue (cf. "Contact").

----------------------

retour à Histoire de Montaigu

◄ page précédente : Les efforts de redressement du XVIIe siècle (1598-1711) Haut ▲ page suivante : Le XVIIIe siècle : Montaigu et le temps des physiocrates (1712-1789) ►