Maurice II de Montaigu (v.1120-1202)

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

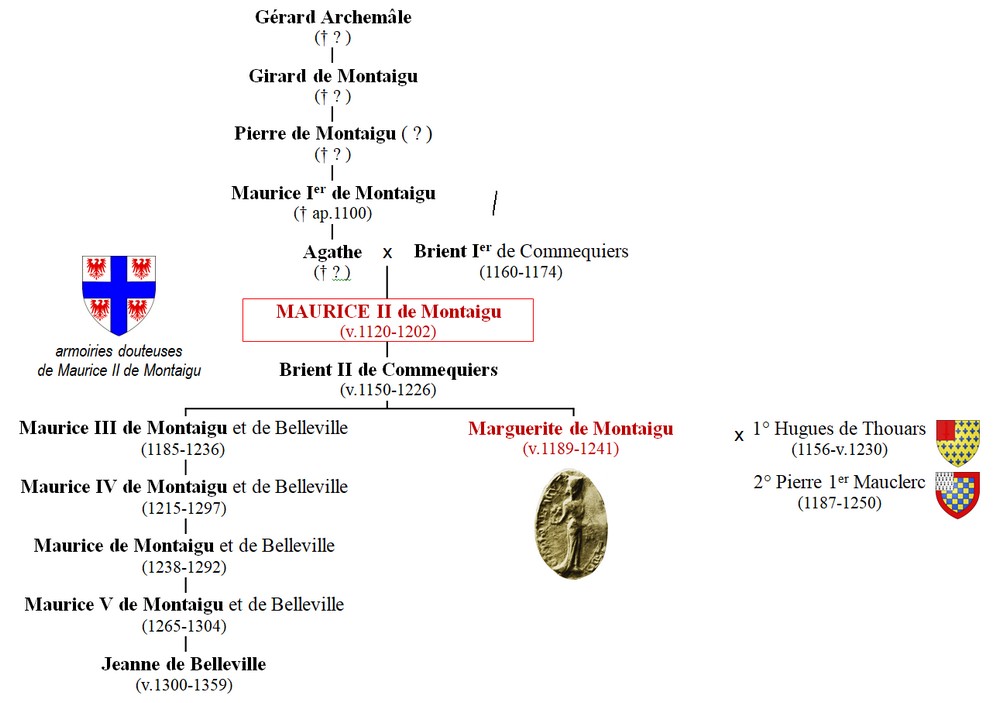

Maurice II de Montaigu est né à une date difficile à déterminer et est mort en 1202. Il était le fils de Brient Ier de Commequiers et d’Agathe, elle-même fille de Maurice Ier de Montaigu lequel pourrait être mort un peu après 1100, et être un arrière-petit-fils de Gérard Archemâle (ou Archemasle), le plus ou moins mythique premier seigneur connu de Montaigu1. Maurice II de Montaigu épousa Héloïse (Elvis) de la Garnache dont il eut au moins trois fils : Brient qui lui succéda, Maurice, et Girard.

Ce n’est qu’avec lui que par plusieurs chartes on a quelques détails sur les premiers seigneurs de Montaigu. Des détails qui ont été collectés et étudiés en son temps par Gustave Mignen2, puis repris par Georges Laronze3.

Maurice II de Montaigu dans la succession un peu incertaine,

des premiers seigneurs de Montaigu.

--------------------

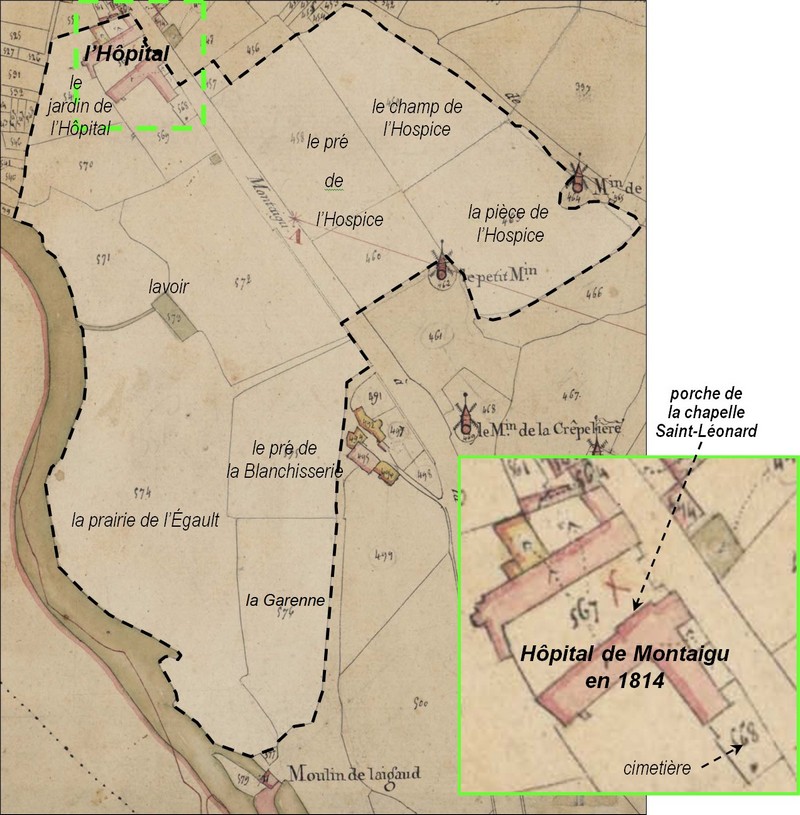

Ces "chartes de fondations" (c’est-à-dire de donations) visant à organiser le fonctionnement et les moyens d’existence de ce qui était alors appelé "maison hospitalière" ou "aumônerie", permettent de savoir qu’au milieu du XIIe siècle, un hôpital (ou hospice), destiné à accueillir "les pauvres malades et les pèlerins", existait déjà à Montaigu. Deux de ces chartes furent faites en 1174 et en 1182 par Maurice II de Montaigu. Elles seront complétées en 1241 par Marguerite de Montaigu. Dans la charte de de 1174, Maurice II de Montaigu dit reprendre des "fondations" faites par ses prédécesseurs, et qu’il recomplètera par une nouvelle charte en 11822.

C’est aussi par ces chartes que l’on a l’essentiel des renseignements sur les débuts de l’histoire de Montaigu, non seulement sur ses plus anciens seigneurs connus, mais aussi sur l’existence à cette époque sur la Maine, des moulins à eau de l’Egault et de Saint-Nicolas, des ponts Neuf et de Saint-Nicolas (ce dernier détruit en 1980), des quatre églises de Notre-Dame, Saint-Nicolas, Saint-Jacques, Saint-Jean (disparues respectivement en 1793, 1811, 1837 et 1863).

Sur le plan cadastral de 1814 (environ 400 x 525 m) à la sortie du faubourg Saint-Jacques,

l’Aumônerie-Hôpital de Montaigu et les terrains proches en dépendant,

venant directement des chartes de fondations de 1174 et de 1182, faites par Maurice II de Montaigu,

et de celle faite en 1241 par sa petite-fille Marguerite de Montaigu.

Le porche médiéval de "la chapelle Saint-Léonard"

dont fut doté l’Aumônerie-Hôpital de Montaigu en 1215,

par Marguerite de Montaigu : in situ vers 1900, et en 2015 après son déplacement.

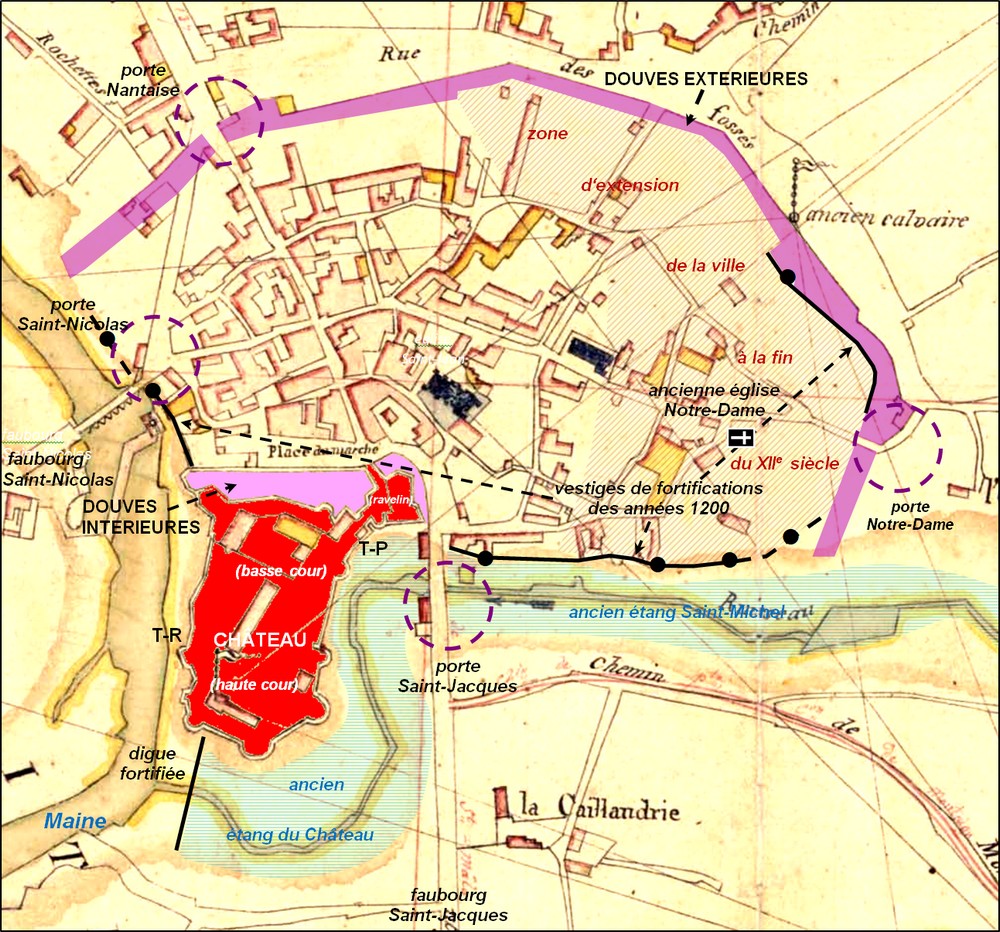

L’essentiel des restes de fortifications médiévales que l’on trouve au début du XXIe siècle à Montaigu sont à attribuer à l’époque de Maurice II de Montaigu et à celle de sa petite-fille Marguerite de Montaigu (1189-1241), épouse de Hugues de Thouars (1156-1230).

Le Montaigu du XIe siècle était constitué de son château avec sa haute cour, sa basse cour et sa grande douve ("douves intérieures") le séparant de la ville. Celle-ci bordait la Maine, et se réduisait alors à la "paroisse Saint-Jean", s’arrêtant au niveau de la "rue Saint-Lucas" et de la "rue de la Communauté", dite alors "rue de la Poëlerie". C’est au tournant des XIIe et XIIIe siècles, époque de fort essor démographique, qu’elle fut agrandie par l’annexion de la paroisse et "faubourg Notre-Dame", et de nouvelles murailles furent construites, dont il subsiste les restes de quatre tours le long de l’Asson, et de la "tour du Petit Sabot" près d’une nouvelle "porte Notre-Dame". Deux chaussées furent établies sur l’Asson, formant "l’étang du Château" et "l’étang Saint-Michel", tandis que les tours du château, dont la "tour de la Porterie", furent renforcées.

Extension de Montaigu au temps de Maurice II de Montaigu

au tournant des XIIe et XIIIe siècles

(avec la tour Richard "T-R" et la tour de la Porterie "T-P"),

sur le plan d’assemblage du cadastre de 1816 de Montaigu

(environ 640 x 600 mètres).

--------------------

On ne sait pas quelle fut l’attitude de Maurice II de Montaigu dans le conflit de suzeraineté opposant à la fin du XIIe siècle les Plantagenets aux Capétiens. Il semble qu’il ait penché pour les premiers, comme ce fut le plus souvent le cas par la suite pour ses héritiers et successeurs, mais on ignore si on doit attribuer le nom de la "tour Richard" de son château de Montaigu au plantagenet Richard Cœur de Lion († 1199), duc d’Aquitaine et roi d’Angleterre.

Enfin, les armoiries attribuées à Maurice II de Montaigu (d’argent à la croix d’azur, cantonné de quatre aiglettes de gueules) par Jean de Raigniac dans Histoire des châteaux de Vendée, de l’époque féodale au XIXe siècle, semblent un peu incertaines, d’autant plus que leur pratique commençait alors tout juste à se répandre.

Détails en 2016 de fortifications de Montaigu attribuées à l’époque de Maurice II de Montaigu :

- la "tour du Petit sabot", voisine de l’ancienne "porte Notre-Dame",

- une archère près de la "tour de la Porterie" constituant l’entrée du château de Montaigu.

--------------------

Notes, sources et références…

(sauf mentions contraires, illustrations et texte sont dus à M. Mignet)

1 Beauchet-Filleau (Henri), Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou, t. 1, 1891, p. 426-428. Dans une charte de fondation du prieuré de Sainte-Marie des Brouzils il est question de "Gerardus Archemasle dominus Montisacuti" (Bibliothèque de l'école des chartes, année 1893, vol. 54, n°1, p. 206-207) ; une charte qui, selon Amblard de Guerry, daterait d’avant 1120 (Chavagnes, communauté vendéenne, p. 48).

2 Mignen (Gustave), Chartes de Fondations pour l'Aumônerie-Hôpital de Montaigu (Bas-Poitou), 1904, p. 5-17.

3 Laronze (Georges), Montaigu, Ville d'histoire (IVe-XXe s.), 1958, p. 9 à 13.

4 Etats de sections du cadastre de 1816 de Montaigu (Arch. dép. de la Vendée : 3 P 1603-1604).

5 La chapelle Saint-Léonard (patron des captifs) fut édifiée en 1215 par Marguerite de Montaigu en remerciement pour la libération de son époux Hugues de Thouars qui avait été fait prisonnier l’année précédente en combattant aux côtés du plantagenet Jean sans terre. Seul son porche en subsiste, intégré au début des années 1700 dans le nouvel hôpital puis dans celui de 1906, et enfin quand ce dernier disparut à son tour vers 1980, déplacé près de la mairie de Montaigu.

6 C’est principalement par l’examen des appareillages des maçonneries du château de Montaigu et de ses annexes, des murailles longeant l’Asson, et des douves extérieures, ainsi que par celui des caractéristiques du bâti de la vieille ville, et aux fouilles du pont Jarlet en 1837, que peuvent être déterminés les différents âges des extensions de Montaigu autour de 1200. Les apports de Louis XI après 1476, ne firent que conforter les fortifications antérieures.

avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur

◄ page précédente : Des débuts de Montaigu à la guerre de Cent ans (1000-1462) Haut ▲ page suivante : Des prémices de la Renaissance aux Guerres de Religion (1463-1598) ►