bibliothèque de Mh à Oz

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

Adam MICKIEWICZ, le plus grand poète polonais

Né près de Nowogródek en Lituanie polonaise (Biélorussie actuelle), il meurt à Istamboul en 1855. La renaissance de la nation polonaise (Pologne et Lituanie constituant alors un tout) sera l'objectif de toute sa vie. En 1817, étudiant à Wilno/Vilnius, il anime la société secrète des "Philomates" aux buts scientifiques, éthiques et patriotiques. Avec ses premiers poèmes il devient le chef incontesté de la jeune école romantique polonaise. En 1823, il est arrêté avec la majeure partie des "Philomates" pour "propagation d'un patriotisme polonais déraisonnable", et subit un exil intérieur dans l'empire russe qu'il peut quitter en 1829. Il part en Allemagne, en Suisse, puis en Italie où il apprend le soulèvement de la Pologne. Il essaie vainement de la rejoindre. Installé à Paris en 1832, il devient le chef spirituel des Polonais émigrés à la suite de l'écrasement de cette insurrection. Son enseignement au Collège de France déplaisant à la bourgeoisie alors au pouvoir en France, il est renvoyé de son poste. Le "printemps de peuples" de 1848, lui permet de fonder "la Tribune des peuples" (suspendue en 1851) et il tente de mettre sur pied une Légion polonaise contre la Russie, quand il meurt de l'épidémie de choléra de 1855.

Né près de Nowogródek en Lituanie polonaise (Biélorussie actuelle), il meurt à Istamboul en 1855. La renaissance de la nation polonaise (Pologne et Lituanie constituant alors un tout) sera l'objectif de toute sa vie. En 1817, étudiant à Wilno/Vilnius, il anime la société secrète des "Philomates" aux buts scientifiques, éthiques et patriotiques. Avec ses premiers poèmes il devient le chef incontesté de la jeune école romantique polonaise. En 1823, il est arrêté avec la majeure partie des "Philomates" pour "propagation d'un patriotisme polonais déraisonnable", et subit un exil intérieur dans l'empire russe qu'il peut quitter en 1829. Il part en Allemagne, en Suisse, puis en Italie où il apprend le soulèvement de la Pologne. Il essaie vainement de la rejoindre. Installé à Paris en 1832, il devient le chef spirituel des Polonais émigrés à la suite de l'écrasement de cette insurrection. Son enseignement au Collège de France déplaisant à la bourgeoisie alors au pouvoir en France, il est renvoyé de son poste. Le "printemps de peuples" de 1848, lui permet de fonder "la Tribune des peuples" (suspendue en 1851) et il tente de mettre sur pied une Légion polonaise contre la Russie, quand il meurt de l'épidémie de choléra de 1855.

-

Poésies (1819-1822), 150 p. Grazyna (1823), 47 p. les Aïeux (1823), 220 p. les Sonnets de Crimée (1826), 16 p. Konrad Wallenrod (1828), 55 p. le Livre de la Nation et des Pèlerins polonais (1832), 66 p. Messire Thaddée (1834), 313 p. les Confédérés de Bar (1836), 64 p. Jacques Jasinski ou les deux Polognes (1836), 20 p. les Slaves (1840-1841) : tome 1, 419 p. tome 2, 450 p. tome 3, 376 p. la Tribune des peuples (1849), 410 p. Histoire populaire de la Pologne (1867), 617 p. les Premiers siècles de l'histoire de Pologne (1867), 178 p.

les MILLE et UNE NUITS (Alfy Layla wa layla)

Déçu par l'infidélité de son épouse, le roi de Perse Schahriar la fait mettre à mort. Et afin d'éviter d'être à nouveau trompé, il décide d'assassiner chaque matin la femme qu'il aura épousée la veille. Shéhérazade est désignée comme nouvelle épouse. Mais l'histoire passionnante qu'elle raconte au roi n'est pas terminée quand le soleil se lève. Le roi décide donc de sursoir à l'exécution pour entendre la suite la nuit suivante. Ce manège se reproduit nuit après nuit...

Déçu par l'infidélité de son épouse, le roi de Perse Schahriar la fait mettre à mort. Et afin d'éviter d'être à nouveau trompé, il décide d'assassiner chaque matin la femme qu'il aura épousée la veille. Shéhérazade est désignée comme nouvelle épouse. Mais l'histoire passionnante qu'elle raconte au roi n'est pas terminée quand le soleil se lève. Le roi décide donc de sursoir à l'exécution pour entendre la suite la nuit suivante. Ce manège se reproduit nuit après nuit...

Composé de nombreux contes d'origine persane ou indienne enchâssés les uns dans les autres, ce recueil réunit autour d'une trentaine d'histoires centrales, des récits très variés. Ils ont été collectés à la fin du XVIIe siècle par Antoine Galland dont la traduction, publiée entre 1704 et 1711, est, aujourd'hui encore, la base des versions des Mille et Une Nuits dans les autres langues : en anglais, en allemand... et même en persan.

Frédéric MISTRAL, poète et prix Nobel provençal

Mistrau / Mistral consacra sa vie à la promotion de la langue occitane et provençale. En 1854 avec ses amis Roumaniho / Roumanille, Aubanèu / Aubanel, Brunet / Brunet, Giera / Gièra, Matiéu / Mathieu et Tavan / Tavan, il fonde dans ce but le Félibrige. Se voulant "humble élève du grand Homère", il avait commencé en 1851 la rédaction du poème épique Mirèio / Mireille (1859), suivi en 1866 de Calendau / Calendal, et de nombreux recueils de poèmes. De 1878 à 1886, il élabore lou Tresor dóu Felibrige, dictionnaire bilingue occitan-français englobant l'ensemble des dialectes d'oc. En 1904, l'ensemble de son œuvre est récompensé par le prix Nobel de littérature. Il meurt en 1914 à Maillane, où il était né en 1830.

Mistrau / Mistral consacra sa vie à la promotion de la langue occitane et provençale. En 1854 avec ses amis Roumaniho / Roumanille, Aubanèu / Aubanel, Brunet / Brunet, Giera / Gièra, Matiéu / Mathieu et Tavan / Tavan, il fonde dans ce but le Félibrige. Se voulant "humble élève du grand Homère", il avait commencé en 1851 la rédaction du poème épique Mirèio / Mireille (1859), suivi en 1866 de Calendau / Calendal, et de nombreux recueils de poèmes. De 1878 à 1886, il élabore lou Tresor dóu Felibrige, dictionnaire bilingue occitan-français englobant l'ensemble des dialectes d'oc. En 1904, l'ensemble de son œuvre est récompensé par le prix Nobel de littérature. Il meurt en 1914 à Maillane, où il était né en 1830.

-

Mirèio / Mireille (1859), 511 p. lis Isclo d'or / les Iles d'or (1876), 541 p. lou Pouèmo dóu Rose / le Poème du Rhône (1897) 345 p.

-

Mes origines / Moun espelido, Memòri e Raconte (1906), 312 p.

- lou Trésor dóu Felibrige / Dictionnaire provençal-français (1879), tome 1, 1216 p. tome 2, 1184 p.

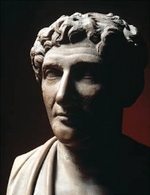

MOLIÈRE, l'âme de la Comédie-Française

Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, nait à Paris en 1622, et y meurt en 1673. En 1643, avec les Béjart, il crée l'Illustre Théâtre dont l'existence sera difficile. Désormais il ne vivra plus que pour le théâtre. Pendant quinze ans il parcourt la France. En 1658 il joue devant Louis XIV une de ses comédies et obtient un vif succès. C'est le début de la gloire. Etroitement attaché à la cour de Versailles, il y multiplie les représentations et est au cœur des fêtes qui s'y donnent, tels les Plaisirs de l'Ile enchantée, en 1664. Moraliste, il veut que son œuvre serve au bonheur des hommes, et il combat avec force les faux dévots, les faux savants, les gens qui étalent un amour feint pour les choses de l'esprit et pour les beaux sentiments. Il meurt après la 4e représentation du Malade imaginaire.

Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, nait à Paris en 1622, et y meurt en 1673. En 1643, avec les Béjart, il crée l'Illustre Théâtre dont l'existence sera difficile. Désormais il ne vivra plus que pour le théâtre. Pendant quinze ans il parcourt la France. En 1658 il joue devant Louis XIV une de ses comédies et obtient un vif succès. C'est le début de la gloire. Etroitement attaché à la cour de Versailles, il y multiplie les représentations et est au cœur des fêtes qui s'y donnent, tels les Plaisirs de l'Ile enchantée, en 1664. Moraliste, il veut que son œuvre serve au bonheur des hommes, et il combat avec force les faux dévots, les faux savants, les gens qui étalent un amour feint pour les choses de l'esprit et pour les beaux sentiments. Il meurt après la 4e représentation du Malade imaginaire.

Sa troupe sera en 1680 à l'origine de la Comédie-Française.

-

le Médecin volant (1645), 16 p. la Jalousie du barbouillé (1650), 19 p. l'Etourdi (1655), 122 p. le Dépit amoureux (1656), 111 p. les Précieuses ridicules (1659), 46 p. Sganarelle (1660), 40 p. Dom Garcie de Navarre (1661), 90 p. l'Ecole des maris (1661), 74 p. les Fâcheux (1662), 61 p. l'Ecole des femmes (1662), 102 p. la Critique de l'Ecole des femmes (1663), 65 p. l'Impromptu de Versailles (1663), 49 p. le Mariage forcé (1664), 30 p. la Princesse d'Elide (1664), 76 p. Dom Juan (1665), 64 p. l'Amour médecin (1665), 27 p. le Misanthrope (1666), 62 p. le Médecin malgré lui (1666), 40 p. Mélicerte (1666), 38 p. Pastorale comique (1667), 14 p. le Sicilien (1667), 40 p. Amphitryon (1668), 116 p. George Dandin (1668), 82 p. l'Avare (1668), 136 p. Tartuffe (1669), 134 p. Monsieur de Pourceaugnac (1669), 92 p. les Amants magnifiques (1670), 82 p. le Bourgeois gentilhomme (1670), 151 p. Psyché (en collaboration avec Corneille, 1671), 67 p. les Fourberies de Scapin (1671), 98 p. la Comtesse d'Escarbagnac (1671), 18 p. les Femmes savantes (1672), 68 p. le Malade imaginaire (1673), 79 p.

(Fray Gabriel Telléz, dit) Tirso de MOLINA

Né à Madrid en 1583, il meurt en 1648 à Soria. Entré en 1601 dans l'ordre de la Merci, il y exerce avec autorité des charges importantes, tout en se consacrant à l'activité littéraire. Il compose 300 à 400 pièces. Refusant tout dogmatisme ou souci des convenances dans son interprétation des sentiments et des passions, il y montre une curiosité toujours renouvelée pour l'homme et son destin. Dans le Trompeur de Séville (1625), il fait apparaître pour la première fois au théâtre le personnage de Don Juan, qui donnera naissance à un mythe universel. Entre Lope de Vega et Calderon de la Barca, il est l'un des grands du théâtre espagnol du Siècle d'or.

Né à Madrid en 1583, il meurt en 1648 à Soria. Entré en 1601 dans l'ordre de la Merci, il y exerce avec autorité des charges importantes, tout en se consacrant à l'activité littéraire. Il compose 300 à 400 pièces. Refusant tout dogmatisme ou souci des convenances dans son interprétation des sentiments et des passions, il y montre une curiosité toujours renouvelée pour l'homme et son destin. Dans le Trompeur de Séville (1625), il fait apparaître pour la première fois au théâtre le personnage de Don Juan, qui donnera naissance à un mythe universel. Entre Lope de Vega et Calderon de la Barca, il est l'un des grands du théâtre espagnol du Siècle d'or.

-

le Trompeur de Séville, 76 p. la Sagesse d'une femme, 80 p. la Paysanne Vallécas, 104 p. le Damné pour manque de foi, 76 p. Don Gil aux chausse vertes, 80 p.

le MONITEUR UNIVERSEL (ou GAZETTE NATIONALE)

Le Moniteur universel (ou Gazette nationale, jusqu'en 1811) a été fondé en 1789 par l'éditeur Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), et paraîtra jusqu'en 1901. Dès son origine, il retranscrit in extenso et sans commentaire des débats parlementaires (grâce à l'utilisation de la sténographie). Il informait aussi des événements de politique intérieure et extérieure. Sous le Premier Empire, il a diffusé les Bulletins de la Grande Armée. Journal de propagande, il a été de 1800 à 1860 l'organe officiel du gouvernement français (utilisant du 7 octobre 1793 à fin 1805 le calendrier républicain).

Le Moniteur universel (ou Gazette nationale, jusqu'en 1811) a été fondé en 1789 par l'éditeur Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), et paraîtra jusqu'en 1901. Dès son origine, il retranscrit in extenso et sans commentaire des débats parlementaires (grâce à l'utilisation de la sténographie). Il informait aussi des événements de politique intérieure et extérieure. Sous le Premier Empire, il a diffusé les Bulletins de la Grande Armée. Journal de propagande, il a été de 1800 à 1860 l'organe officiel du gouvernement français (utilisant du 7 octobre 1793 à fin 1805 le calendrier républicain).

Une table analytique spéciale pour l'époque révolutionnaire (1789-1799) a été publiée sous le titre Révolution française ou, Analyse complète et impartiale du Moniteur.

Michel Eyquem de MONTAIGNE, un esprit curieux de tout

Né en 1533 en son château du Périgord, il y meurt en 1592. Issu d'une famille de riches négociants bordelais, il reçoit une éduction selon les principes de l'humanisme. Il poursuit ses études de français, de grec et de droit à Bordeaux puis à Toulouse, avant de devenir conseiller au Parlement de Bordeaux. Il s'y lie d'amitié avec Etienne de la Boétie. En 1571, il commence les Essais ( vidéo (ouvrir - fermer)

, 4' 41") dont il continuera la rédaction tout au long de sa vie. Il y consigne les réflexions qu'il a faites sur ses lectures et sur son existence (cf. Sur la tristesse (ouvrir - fermer)

- vidéo, 6' 56" - Livre 1 ch. 2), ces réflexions l'amenant au scepticisme, puis à un art de vivre fondé sur le doute dans le domaine des connaissances ("Que sais-je ?"), sur le respect d'autrui, et sur un équilibre dans la morale personnelle. En 1580-1581, il part en Italie, tenant son "Journal de voyage", Il y apprend son élection à la charge de maire de Bordeaux qu'il tiendra jusqu'en 1585.

Né en 1533 en son château du Périgord, il y meurt en 1592. Issu d'une famille de riches négociants bordelais, il reçoit une éduction selon les principes de l'humanisme. Il poursuit ses études de français, de grec et de droit à Bordeaux puis à Toulouse, avant de devenir conseiller au Parlement de Bordeaux. Il s'y lie d'amitié avec Etienne de la Boétie. En 1571, il commence les Essais ( vidéo (ouvrir - fermer)

, 4' 41") dont il continuera la rédaction tout au long de sa vie. Il y consigne les réflexions qu'il a faites sur ses lectures et sur son existence (cf. Sur la tristesse (ouvrir - fermer)

- vidéo, 6' 56" - Livre 1 ch. 2), ces réflexions l'amenant au scepticisme, puis à un art de vivre fondé sur le doute dans le domaine des connaissances ("Que sais-je ?"), sur le respect d'autrui, et sur un équilibre dans la morale personnelle. En 1580-1581, il part en Italie, tenant son "Journal de voyage", Il y apprend son élection à la charge de maire de Bordeaux qu'il tiendra jusqu'en 1585.

-

Journal de voyage en Italie (1581), 536 p.

Charles (de Secondat de la Brède et) de MONTESQUIEU

Né en 1689 à la Brède, près de Bordeaux, il meurt à Paris en 1755. Issu d'un milieu de magistrats, il devient conseiller au parlement de Bordeaux. Il est membre de l'académie locale. En 1721, les Lettres persanes, satire humoristique sur la France de l'époque, lui valent une réputation de bel esprit et lui ouvrent les salons parisiens. De 1728 à 1731, il parcourt l'Autriche, l'Italie, l'Allemagne, la Hollande et l'Angleterre. Après vingt ans de travail, il publie en 1748 De l'Esprit des lois, son œuvre majeure, réflexion sur les sciences politiques, les libertés et les garanties institutionnelles, et dont les idées connaitront un grand avenir.

Né en 1689 à la Brède, près de Bordeaux, il meurt à Paris en 1755. Issu d'un milieu de magistrats, il devient conseiller au parlement de Bordeaux. Il est membre de l'académie locale. En 1721, les Lettres persanes, satire humoristique sur la France de l'époque, lui valent une réputation de bel esprit et lui ouvrent les salons parisiens. De 1728 à 1731, il parcourt l'Autriche, l'Italie, l'Allemagne, la Hollande et l'Angleterre. Après vingt ans de travail, il publie en 1748 De l'Esprit des lois, son œuvre majeure, réflexion sur les sciences politiques, les libertés et les garanties institutionnelles, et dont les idées connaitront un grand avenir.

-

les Lettres persanes (1721), 360 p.

-

De l'Esprit des lois (1748), 598 p.

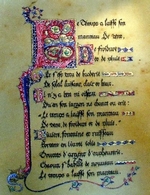

MOYEN ÂGE : littérature française du...

Le Moyen Âge s'étend de la fin du Ve siècle à la fin du XVe siècle. Durant cette période, sur le territoire qui finira par devenir la France, se développent des parlers romans, de langue d'oc au sud de la Loire, de langue d'oïl au nord (la région du Poitou passant, semble-t-il, progressivement de l'une à l'autre), parlers qui donneront naissance à partir du IXe siècle à une littérature abondante et variée.

Le Moyen Âge s'étend de la fin du Ve siècle à la fin du XVe siècle. Durant cette période, sur le territoire qui finira par devenir la France, se développent des parlers romans, de langue d'oc au sud de la Loire, de langue d'oïl au nord (la région du Poitou passant, semble-t-il, progressivement de l'une à l'autre), parlers qui donneront naissance à partir du IXe siècle à une littérature abondante et variée.

En dépit du barrage que constituent leurs particularités linguistiques par rapport au français moderne, les œuvres qui nous sont parvenues de cette époque sont souvent passionnantes, et leur lecture montre combien la croyance vivace en une "barbarie du Moyen Âge" est du domaine des idées simplistes et fausses (cf. l'indispensable Pour en finir avec le Moyen Âge de Régine Pernoud). C'est pour ces raisons qu'il a été décidé de rendre accessible le plus grand nombre possible d'œuvres de cette époque à partir de pages spéciales de notre bibliothèque.

Alfred de MUSSET, "un enfant du siècle"

Il nait à Paris en 1810 et y meurt en 1857. Génie précoce, épris de liberté, indifférent aux écoles et aux modes, il apporte en quelques années la contribution la plus originale et la plus durable du romantisme français à l'art dramatique. Ses personnages sont le reflet de sa personnalité pleine de contradictions : versatilité, complexité des caractères, tendresse et cynisme, passion et lucidité, désir de pureté et aspiration à l'idéal se conjuguant avec l'abandon au vice au désespoir... Il est aussi connu pour sa liaison aussi courte qu'orageuse avec Aurore Dupin, alias George Sand, prélude à de nombreuses autres.

Il nait à Paris en 1810 et y meurt en 1857. Génie précoce, épris de liberté, indifférent aux écoles et aux modes, il apporte en quelques années la contribution la plus originale et la plus durable du romantisme français à l'art dramatique. Ses personnages sont le reflet de sa personnalité pleine de contradictions : versatilité, complexité des caractères, tendresse et cynisme, passion et lucidité, désir de pureté et aspiration à l'idéal se conjuguant avec l'abandon au vice au désespoir... Il est aussi connu pour sa liaison aussi courte qu'orageuse avec Aurore Dupin, alias George Sand, prélude à de nombreuses autres.

-

Premières Poésies (1829-1835), 394 p. Poésies nouvelles (1836-1852), 305 p.

-

Une nuit vénitienne (1830), 36 p. la Coupe et les lèvres (1832), 74 p. A quoi rêvent les jeunes filles ? (1832), 38 p. les Caprices de Marianne (1833), 38 p. Andrea del Sarto (1833), 52 p. Fantasio (1833), 44 p. On ne badine pas avec l'amour (1834), 58 p. Lorenzaccio (1834), 138 p. Barberine (1835), 77 p. le Chandelier (1835), 82 p. Il ne faut jurer de rien (1836), 56 p. (...et selon Gérard Jugnot (ouvrir - fermer) , vidéo 1' 41") Un Caprice (1837), 52 p. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée (1845), 24 p. Louison (1849), 47 p. On ne saurait penser à tout (1849), 50 p. Cramosine (1850), 102 p. Bettine (1851), 73 p.

-

les Deux Maîtresses (1840), 73 p. Emmeline (1837), 60 p. le Fils du Titien (1838), 66 p. Frédéric et Bernerette (1838), 72 p. Margot (1838), 67 p. Croisilles (1839), 43 p. Pierre et Camille (1844), 64 p. le Secret de Javotte (1844), 68 p. la Mouche (1853), 52 p. Histoire d'un merle blanc (1842), 40 p. Mimi Pinson (1845), 46 p.

-

la Confession d'un enfant du siècle (1836), 355 p.

Gérard (Labrunie, dit) de NERVAL et la poursuite du mythe féminin

Né à Paris en 1808, il y meurt en 1855. Il passe son enfance dans l'ambiance mélancolique des paysages du Valois, puis mène une vie insouciante à Paris où il se lie avec Théophile Gautier. Fasciné par l'Allemagne, il traduit Faust de Goethe et compose des contes inspirés d'Hoffmann. Dans ses poèmes il poursuit le mythe féminin. Il s'intéresse de plus en plus à des recherches ésotériques sur les mythologies et cultes de l'Orient antique, qu'il va visiter. Devenu sujet au délire et aux illuminations, il dérive vers un monde où le rêve et la réalité finissent par se confondre et il se donne la mort.

Né à Paris en 1808, il y meurt en 1855. Il passe son enfance dans l'ambiance mélancolique des paysages du Valois, puis mène une vie insouciante à Paris où il se lie avec Théophile Gautier. Fasciné par l'Allemagne, il traduit Faust de Goethe et compose des contes inspirés d'Hoffmann. Dans ses poèmes il poursuit le mythe féminin. Il s'intéresse de plus en plus à des recherches ésotériques sur les mythologies et cultes de l'Orient antique, qu'il va visiter. Devenu sujet au délire et aux illuminations, il dérive vers un monde où le rêve et la réalité finissent par se confondre et il se donne la mort.

-

Souvenirs d'Allemagne (1852), 320 p. Contes et facéties (1852), 95 p. le Rêve et la Vie (1865), 71 p. les Filles du feu (1854), 144 p. la Bohême galante (1855), 180 p. le Marquis de Fayolle (1849), 299 p.

Frédéric NIETZSCHE et l'idée de surhomme

Né en 1844 à Röcken en Thuringe, il meurt à Weimar en 1900. Après des études à Bonn et à Leipzig, il enseigne la philosophie à l'université de Bâle de 1869 à 1878, période durant laquelle il est lié d'amitié avec Richard Wagner. Puis, malade il vit de plus en plus solitaire, en Suisse, en Italie et dans le Midi de la France. A partir de 1889 il est officiellement atteint de paralysie, sombrant en réalité dans la démence.

Né en 1844 à Röcken en Thuringe, il meurt à Weimar en 1900. Après des études à Bonn et à Leipzig, il enseigne la philosophie à l'université de Bâle de 1869 à 1878, période durant laquelle il est lié d'amitié avec Richard Wagner. Puis, malade il vit de plus en plus solitaire, en Suisse, en Italie et dans le Midi de la France. A partir de 1889 il est officiellement atteint de paralysie, sombrant en réalité dans la démence.

Dans sa philosophie il substitue la recherche du sens à celle du vrai. Il propose une critique des idées de pitié et de résignation, et propose l'effort permanent pour surmonter le pessimisme, et une éthique individualiste fondée sur la volonté de puissance. Plus tard, sa philosophie sera détournée et récupérée par le nazisme.

-

l'Origine de la tragédie (1872), 105 p. Seconde considération inactuelle (1874), 65 p. le Gai savoir (édition 1887), 234 p. Ainsi parlait Zarathoustra (1883-1885), 480 p.

(Michel de Nostre-Dame, dit) NOSTRADAMUS

Né à Saint-Rémy-de-Provence en 1503, il meurt en 1566 à Salon-de-Provence. L'histoire de sa vie présente bien des incertitudes. Apothicaire, il passe en 1529 à la faculté de médecine de Montpellier. De 1540 à 1545, il fait un tour de France qui l'amène à rencontrer de nombreuses personnalités, savants et médecins. Il voyage plus tard en Italie, avant de s'installer à Salon-de-Provence. Il y publie des Almanachs où l'astrologie tient une bonne place, lui attirant des attaques d'adversaires de tous bords, mais aussi une solide renommée. Celle-ci va s'étendre jusqu'à la Cour, au point qu'il reçoit en 1564 le titre de "médecin et conseiller du roi". Les Prophéties connaîtront de nombreuses éditions, la dernière du vivant de leur auteur contenant 942 quatrains. Les suivantes se verront allongées. Elles sont suffisamment obscures pour que certains y aient vu, mais seulement après coup, l'annonce de différents événements historiques.

Né à Saint-Rémy-de-Provence en 1503, il meurt en 1566 à Salon-de-Provence. L'histoire de sa vie présente bien des incertitudes. Apothicaire, il passe en 1529 à la faculté de médecine de Montpellier. De 1540 à 1545, il fait un tour de France qui l'amène à rencontrer de nombreuses personnalités, savants et médecins. Il voyage plus tard en Italie, avant de s'installer à Salon-de-Provence. Il y publie des Almanachs où l'astrologie tient une bonne place, lui attirant des attaques d'adversaires de tous bords, mais aussi une solide renommée. Celle-ci va s'étendre jusqu'à la Cour, au point qu'il reçoit en 1564 le titre de "médecin et conseiller du roi". Les Prophéties connaîtront de nombreuses éditions, la dernière du vivant de leur auteur contenant 942 quatrains. Les suivantes se verront allongées. Elles sont suffisamment obscures pour que certains y aient vu, mais seulement après coup, l'annonce de différents événements historiques.

-

Centuries astrologiques (1555), 230 p.

Henri d'OLLONE et les derniers barbares

("Voyages en Asie centrale et au Tibet", 1906-1909)

("Voyages en Asie centrale et au Tibet", 1906-1909)

Né en 1868, il meurt en 1945. Officier d'infanterie, diplômé en lettre et science, ayant participé à la colonisation de Madagascar en 1895, puis en 1897 en Afrique occidentale, il est après plusieurs voyage en Asie, chargé d'une mission scientifique d'étude des peuples, races et cultures des minorités qui cohabitent au sein de l'empire chinois. Il part de 1906 à 1909 avec une équipe de spécialistes. L'expédition parcourt plus de 8000 km à cheval, dans des régions encore peu ou pas soumises au pouvoir central (Yunnan, Sichuan, Gansu, Ningxia, Mongolie), dans un contexte géopolitique instable. Il rapporte des études géographiques, archéologiques, ethnographiques et linguistiques. et publie de nombreuses cartes, photos, études et ouvrages.

-

Mission de la Côte-d'Ivoire au Soudan et à la Guinée (1901), 320 p.

-

la Chine novatrice et guerrière (1906), 319 p.

-

les Derniers barbares (1910), 412 p.

-

Chez les nomades du Tibet (1911), 30 p.

George ORWELL, antitotalitaire prématuré

Arthur Blair, de son nom de plume George Orwell, nait en 1903 à Motihari (Bengale) et meurt à Londres en 1950. Se voulant un "Monsieur Tout-le-Monde", il évoque livre après livre la déshumanisation qui guette notre monde fasciné par les techniques totalitaires, et méprise les intellectuels de gauche, les "doctrinaires". De retour en Europe après avoir travaillé en Birmanie, il s'engage aux côtés des Républicains dans la guerre civile espagnole. Dans Un peu d'air s'il vous plait, il s'en prend violemment à l'hitlérisme, puis, après la guerre, avec 1984 et la Ferme des animaux ( vidéo (ouvrir - fermer)

, 6' 23") aux régimes de dictatures prolétariennes où "tous [les animaux] sont égaux, mais certains plus égaux que d'autres". Il a longtemps été marginalisé par les milieux intellectuels, en particulier français, qui préfèrent privilégier les idéologies aux dépens d'examens lucides des réalités, à l'exemple d'Orwell (cf. " le 8 juin 1949 (ouvrir - fermer)

", vidéo 1' 36").

Arthur Blair, de son nom de plume George Orwell, nait en 1903 à Motihari (Bengale) et meurt à Londres en 1950. Se voulant un "Monsieur Tout-le-Monde", il évoque livre après livre la déshumanisation qui guette notre monde fasciné par les techniques totalitaires, et méprise les intellectuels de gauche, les "doctrinaires". De retour en Europe après avoir travaillé en Birmanie, il s'engage aux côtés des Républicains dans la guerre civile espagnole. Dans Un peu d'air s'il vous plait, il s'en prend violemment à l'hitlérisme, puis, après la guerre, avec 1984 et la Ferme des animaux ( vidéo (ouvrir - fermer)

, 6' 23") aux régimes de dictatures prolétariennes où "tous [les animaux] sont égaux, mais certains plus égaux que d'autres". Il a longtemps été marginalisé par les milieux intellectuels, en particulier français, qui préfèrent privilégier les idéologies aux dépens d'examens lucides des réalités, à l'exemple d'Orwell (cf. " le 8 juin 1949 (ouvrir - fermer)

", vidéo 1' 36").

-

1984 (1948), 649 p.

-

la Ferme des animaux (1945), 181 p. (Animal Farm)

OVIDE, de la célébrité à l'exil

Né en 43 avant J-C à Sulmona (Abruzzes), il meurt en 17 après J-C à Tomis (Constantza, en Roumanie). Venu faire ses études à Rome, il devient très tôt le poète favori de la société mondaine qui apprécie ses œuvres, parmi lesquels l'Art d'aimer est resté la plus célèbre. Vers l'an 23 avant J-C, il abandonne la poésie pour le genre épique, et se consacre à la composition des quinze livres des Métamorphoses, recueil des légendes de la mythologie gréco-latine. En 8 après J-C, il est relégué par l'empereur Auguste, pour des raisons qui nous sont inconnues, à Tomis, à l'embouchure du Danube. Il y écrit ses dernières œuvres, toutes pleines de la nostalgie de l'exil. Plus tard, il sera l'un des grands inspirateurs des poètes de la Renaissance.

Né en 43 avant J-C à Sulmona (Abruzzes), il meurt en 17 après J-C à Tomis (Constantza, en Roumanie). Venu faire ses études à Rome, il devient très tôt le poète favori de la société mondaine qui apprécie ses œuvres, parmi lesquels l'Art d'aimer est resté la plus célèbre. Vers l'an 23 avant J-C, il abandonne la poésie pour le genre épique, et se consacre à la composition des quinze livres des Métamorphoses, recueil des légendes de la mythologie gréco-latine. En 8 après J-C, il est relégué par l'empereur Auguste, pour des raisons qui nous sont inconnues, à Tomis, à l'embouchure du Danube. Il y écrit ses dernières œuvres, toutes pleines de la nostalgie de l'exil. Plus tard, il sera l'un des grands inspirateurs des poètes de la Renaissance.

-

l'Art d'aimer (édition bilingue, 319 p.)

-

les Métamorphoses, (édition bilingue : livres 1 à 3, 323 p livres 4 à 7, 400 p. livres 8 à 11, 424 p. livres 12 à 15, 427 p.)

- pour aller sur les autres pages de la "Bibliothèque classique" -

Aa-Az Ba-Bg Bh-Bz Ca-Cz Da-Dz Ea-Fz Ga-Gz Ha-Kz

La-Lz Ma-Mg Mh-Oz Pa-Pz Qa-Rz Sa-Sz Ta-Uz Va-Zz

◄ page précédente : bibliothèque de Ma à Mg Haut ▲ page suivante : bibliothèque de Pa à Pz ►