1798 - le dernier des physiocrates de Montaigu

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

Ce chapitre page est l'une de : Après les ruines révolutionnaires, le temps des reconstructions (1800-1836), chapitre qui devrait être à terme constitué au moins des parties qui suivent, elles-mêmes susceptibles d’évoluer au fil du temps…

- 1797-1829 : Louis-Marie Baudouin, un montacutain réorganisateur en Vendée

• 1798 : le dernier physiocrate de Montaigu

- 1800-1806 : Pierre-Paul Clemenceau, sous-préfet de Montaigu

- 1801-1811 : Augustin-Moïse Auvynet et le difficile relèvement de Montaigu

• 1804 : le montacutain Pierre-Charles Jagueneau impliqué dans "l’affaire des plombs"

• 1808 : Napoléon Bonaparte fait halte à Montaigu

• 1809 : agrandissements et nouvelles limites pour Montaigu

- 1828, 1832 : la duchesse de Berry à Montaigu

- 1832 : Louis-Charles de Bonnechose, une victime de la police philippiste

- 1832-1834 : Depienne et les bons enfants, des Robins des Bois près de Montaigu

L'insertion de ces différentes parties ne se fera que progressivement. En cas d’utilisation de ces pages, y compris d’extraits, il va de soi qu'on en citera l’origine, l’auteur, et la date à laquelle elles ont été consultées. Enfin, toute remarque sur ce qu'elles contiennent (ou ne contiennent pas), sera la bienvenue (cf. "Contact").

------------

- 1798 : la MAINE deviendra-t-elle navigable jusqu'à MONTAIGU ? -

(version provisoire)

"La Maine pourrait-elle être rendue navigable jusqu’à Montaigu ?", c’est une des questions qui furent abordées par le Conseil de la municipalité cantonale de Montaigu, lors de sa séance du 6 décembre 1798 (18 frimaire an 7e).

Le progrès économique a été un sujet politique majeur au XVIIIe siècle. Montaigu et ses environs n’y ont pas non plus échappé. On y trouve cette préoccupation, entre autres, chez les Du Chaffault de la Sénardière et ceux de Melay, cherchant à améliorer l’agriculture et à introduire des races nouvelles, chez le marquis de Juigné, seigneur du lieu, qui s’attache à y développer les foires... La faiblesse des moyens de transport étant considérée comme un obstacle à l’essor économique, on commence à construire des routes modernes : en 1757 celle de Nantes à la Rochelle, qui traverse Montaigu ; vers 1770 celle de Nantes à Poitiers, passant par Clisson et Tiffauges. Cependant, pour les échanges de marchandises, et à une époque où la technologie des chemins de fer n’est même pas imaginable, c’est la voie d’eau qui semble alors le moyen de transport le plus efficace.

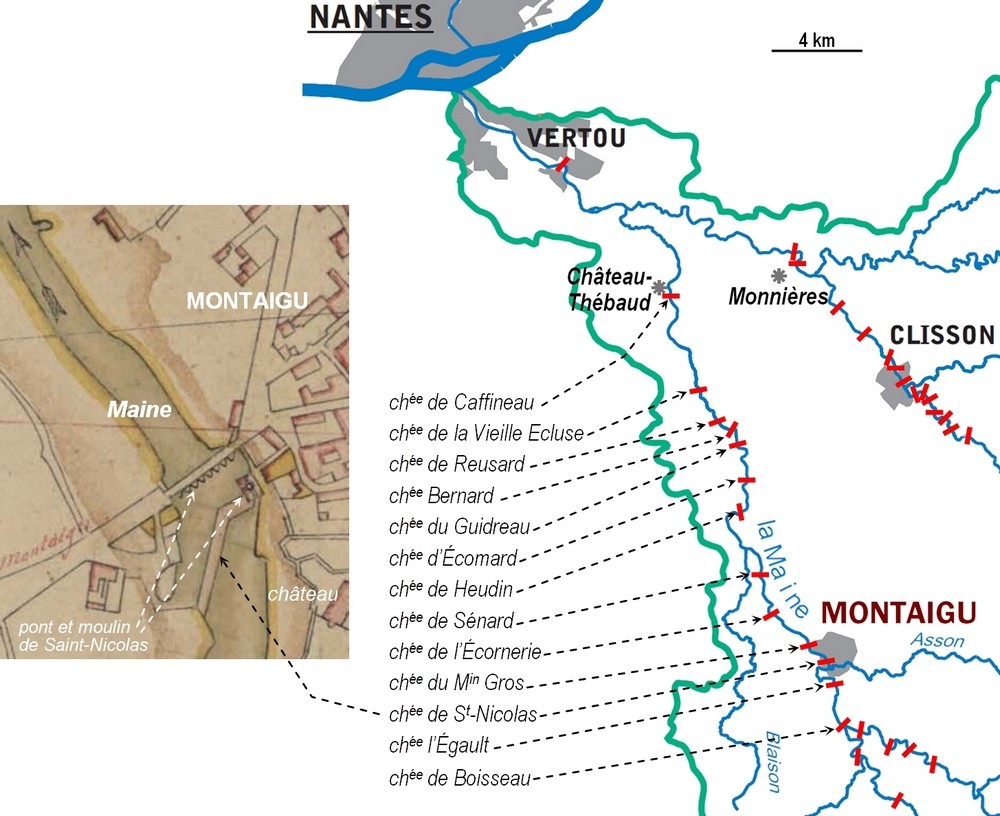

Déjà, le 2 juin 1750, les "États de Bretagne" avaient adjugé la construction sur la Sèvre, à la "chaussée des Moines" de Vertou, d’écluses de navigation1, avec un sas de 3 toises de large sur 16 de long (5,70 m sur 30,40 m). Mais bien que Pierre Desprez se fût engagé à les livrer au public en novembre 1752, et pour 25 000 livres, le premier bateau n’y passera que le 3 septembre 1755. La navigation qui se faisait sur les 8 km aval jusqu’à la Loire, s’étendit ainsi sur quatre lieues supplémentaires en amont, jusqu’un peu au-delà du "port de Monnières". Elle se prolongea aussi sur 1,5 lieues sur "la Maine", jusqu’au "pont Caffineau" (aujourd’hui orthographié "pont Caffino"). Soixante ans plus tard, des bateaux, pouvant avoir 1 m de tirant d’eau, y servaient "au transport de chaux, d’engrais, de bois, de vins, d’eau de vie, de graines et de foin"2.

En 1788, Michel Duboueix, médecin à Clisson, évoquait cette réalisation :

"La Sèvre […] va se jeter dans la Loire, à Nantes, à l’endroit appelé Pont-Rousseau. Cette rivière est navigable depuis Nantes jusqu'au bourg de Monnière, qui est situé à une lieue & demie de Clisson. Il serait très possible et peu coûteux de la rendre navigable dans toute cette étendue. Si ce projet, très utile pour le commerce de ce pays, s’exécutait, les denrées de l'Amérique et des Indes, qui sont transportées dans le Poitou et dans le bas-Anjou par des chevaux qui passent à Clisson, arriveraient jusqu’à cette ville sur des gabarres, ce qui épargnerait douze lieues de trajet par terre. Il y a lieu d’espérer que les États de Bretagne, occupés dans ce moment à ouvrir plusieurs canaux navigables, ne négligeront pas un travail peu dispendieux, en comparaison du bien qui en résulterait pour la province."3

Dix ans plus tard, le 6 décembre 1798, les sept membres du Conseil de la municipalité cantonale de Montaigu, et le commissaire chargé de les surveiller4, furent interpellés sur cette même question :

"Le président a soumis à l’administration une lettre de l’ingénieur divisionnaire de l’arrondissement de Montaigu en date du 11 de ce mois qui rappelle à l’administration qu’il est indispensable qu’elle s’occupe sans délai de la nomination d’un commissaire lequel de concert avec le dit citoyen ingénieur procèdera à la visite de la rivière qui traverse le canton. L’administration municipale du canton, vu la lettre ci-dessus et l’article premier de l’arrêté du Directoire exécutif du dix-neuf ventôse dernier contenant des mesures pour assurer le libre cours des rivières et canaux navigables et flottables a pris la délibération suivante.

Le citoyen Duchaffault, demeurant ordinairement à la Rochelle, et momentanément à la Sénardière commune de Boufféré, est invité de remplir les fonctions de commissaire riverain pour le concert avec l’ingénieur de la division visiter le canal de la Petite Maine en notre canton, et proposer ses vues sur la possibilité de rendre cette rivière navigable. Expédition de la présente sera adressée au dit citoyen Auguste Duchaffault avec invitation d’accepter sa commission.

En administration municipale du canton de Montaigu même jour et an que devant.

signé : L. Touzeau président ; Gillaizeau,

J. André, Payraudeau, Piveteau, Payraudeau, Chapelain, agents ;

Audibert commissaire.

Les 10 chaussées de moulins se succédant sur "la Maine" en 1798,

tout au long des 28 km séparant sa confluence avec la Sèvre de Montaigu ;

et "la Maine" à la hauteur du "pont Saint-Nicolas", sur le plan cadastral de 1818.

Vingt ans plus tard, J.-A. Cavoleau, ancien disciple des physiocrates, secrétaire général de la Préfecture de Vendée de 1800 à 1815, proposa aussi de rendre "la Maine" navigable jusqu’à Montaigu :

"Dans son état actuel, la Maine n’a aucune importance ; mais il est sans doute facile de la rendre navigable et alors elle rendrait des services aux deux départements sur lesquels elle étend son cours. Tout le commerce de la région de Montaigu se fait vers la ville de Nantes, et les transports ne peuvent s’effectuer que par terre, souvent même avec des bêtes de somme. C’est surtout de cette manière que se fait le commerce des grains dont cette ville commerçantes et populeuse consomme une très grande quantité. Il est facile de sentir quelle extension et quelle facilité donnerait à ce commerce la petite navigation que je propose. Elle fournirait en outre une grande quantité d’engrais à un arrondissement où l’on connaît mieux qu’ailleurs le prix de ce premier agent de l’agriculture"5.

Ni en 1798, ni en 1818 ces préoccupations ne furent suivies de réalisations. Pour que "la Maine" devînt navigable jusqu’à Montaigu, il aurait fallu : rattraper 23 mètres de dénivelé, détruire ou aménager 10 chaussées et leurs moulins, franchir l’encaissement de la vallée à Aigrefeuille, prendre en compte le faible débit saisonnier de la rivière… Puis, quelques années plus tard, le développement non prévu des chemins de fer, grâce à l’invention de la traction à vapeur, relativisa l’intérêt du projet et sa rentabilité. La navigation en resta donc à ce qu’elle était depuis 1755, c’est-à-dire, sur "la Maine" seulement sur ses 6 km aval, entre sa confluence et Château-Thébaud.

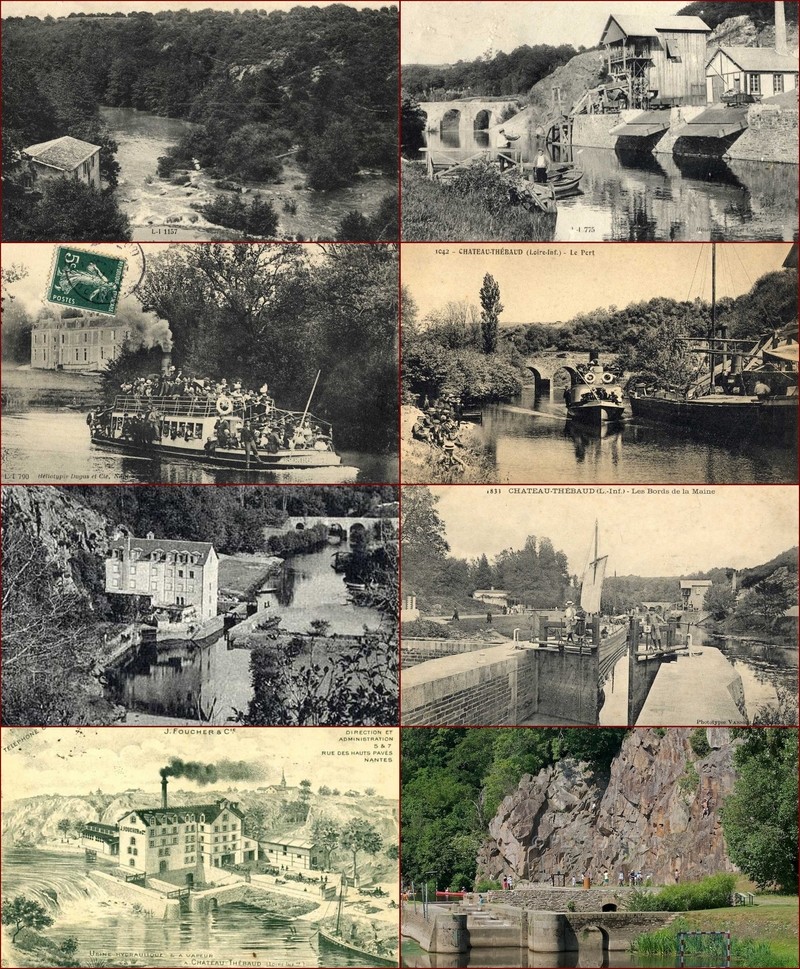

Cependant, en 1890, des écluses furent établies en ce dernier endroit, permettant à des bateaux de 16,50 m de long sur 4 m de large et 1,30 m de tirant d’eau, d’atteindre 6 km plus loin la chaussée dite "de la vieille écluse" à Aigrefeuille6. "La Maine" était alors parcourue par des gabarres, ayant jusqu’à 31 m de long, 5 m de large, 1,50 m de tirant d’eau et un tonnage de 120 tonnes ; elles transportaient surtout le produit des carrières situées face à Château-Thébaud7. Le dimanche, cette navigation cédait la place à de petits bateaux à vapeur transportant des excursionnistes venant de Nantes.

Vers 1910, "La Maine" navigable sur 12 de ses 28 km en aval de Montaigu :

- "la Maine" au moulin de Reusard (Aigrefeuille) /

- le pont "Caffineau" (ou "Caffino") et l’embarcadère des carrières /

- bateau à l’embouchure de "la Maine" devant le château du Coin /

- et longeant une gabarre au port de Château-Thébaud /

- les écluses sur "la Maine" après 1890 /

- l’écluse aval masquant une gabarre avec sa voile, et un bateau de voyageurs /

- la manufacture d’appareils à gaz /

- l’emplacement en 2016 de cette manufacture et des écluses détruites.

(vues 1-2-3-4-5-6 : collection B. Raymond ; vues 7-8 : collection particulière)

--------------------

Notes, sources et références...

(sauf mentions contraires, illustrations et texte sont dus à M. Mignet)

1 Ogée (Jean-Baptiste), Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, 1778-1780, t. 2, p. 512, t. 4, p. 508.

2 Dutens (Joseph), Histoire de la navigation intérieure de la France, avec une exposition des canaux à entreprendre pour en compléter le système, 1829, tome 1, p. 36-37.

3 Du Boueix (Michel), "Topographie médicale de la ville et de l’hôpital de Clisson en Bretagne", in Journal de médecine, chirurgie, pharmacie, etc., tome LXXV, juin 1788, p. 385 à 417.

4 Délibérations du Conseil municipal, 18 frimaire An VII / 6 décembre 1798 (Arch. dép. de la Vendée : 146 R3).

5 Cavoleau (Jean-Alexandre), Description du département de la Vendée, éd. 1818, p. 110.

6 Guide officiel de la navigation intérieure (5e édition), 1891, p. 251 et 313-314.

7 Statistique de la navigation intérieure, année 1898, 1899, vol. 2, p. 92-93. Ces écluses furent détruites vers 1990, sous un prétexte écologique.

retour à

Histoire de Montaigu

◄ page précédente : Après les ruines révolutionnaires, le temps des reconstructions (1800-1840) Haut ▲ page suivante : Le règne des bourgeois républicains (1837-1935) ►