1808 - Napoléon Bonaparte fait halte à Montaigu

rappel : avant toute utilisation d'extraits ou d'illustrations de ces pages, vous devez en demander l'autorisation à leur auteur.

Cette page est l'une de : Après les ruines révolutionnaires, le temps des reconstructions (1800-1836), chapitre qui devrait être à terme constitué au moins des parties qui suivent, elles-mêmes susceptibles d’évoluer au fil du temps…

- 1797-1829 : Louis-Marie Baudouin, un montacutain réorganisateur en Vendée

• 1798 : le dernier physiocrate de Montaigu

- 1800-1806 : Pierre-Paul Clemenceau, sous-préfet de Montaigu

- 1801-1811 : Augustin-Moïse Auvynet et le difficile relèvement de Montaigu

• 1804 : le montacutain Pierre-Charles Jagueneau impliqué dans "l’affaire des plombs"

• 1808 : Napoléon Bonaparte fait halte à Montaigu

• 1809 : nouvelles limites communales pour Montaigu

- 1828, 1832 : la duchesse de Berry à Montaigu

- 1832 : Louis-Charles de Bonnechose, une victime de la police philippiste

- 1832-1834 : Depienne et les bons enfants, des Robins des Bois près de Montaigu

L'insertion de ces différentes parties ne se fera que progressivement. En cas d’utilisation de ces pages, y compris d’extraits, il va de soi qu'on en citera l’origine, l’auteur, et la date à laquelle elles ont été consultées. Enfin, toute remarque sur ce qu'elles contiennent (ou ne contiennent pas), sera la bienvenue (cf. "Contact").

----------------------

- 1808 (8 août) : Napoléon Bonaparte fait halte à Montaigu -

Le lundi 8 août 1808, est connu à Montaigu comme étant le jour où Napoléon Bonaparte, "Empereur des Français, Roi d’Italie et Protecteur de la Confédération du Rhin" traversa la ville et s’y arrêta pour dîner.

Il venait de Bayonne où en mai 1808 il avait obtenu l’abdication des souverains espagnols, pensant ainsi pouvoir contrôler l’ensemble de la péninsule ibérique. Le 2 mai, un soulèvement avait éclaté à Madrid mais y avait été écrasé dès le lendemain. Estimant que l’embrasement de l’Espagne qui s’en suivit ne serait qu’un feu de paille, Napoléon avait décidé de quitter Bayonne avec sa suite, pour regagner Paris en passant par la Vendée dont il voulait juger l’état d’esprit de la population. Parti de Bordeaux le 3 août, il était arrivé le 7 au soir à Fontenay-le-Comte. Le lendemain, il était arrivé à 10 h 30 à la Roche-sur-Yon, d’où il était reparti à 17 h, pour arriver sur les 21h 30 et sous une pluie battante à Montaigu. Trois heures et demie plus tard il repartait vers Nantes, où il arrivera dans la nuit.

Ces courts passage de Napoléon à Montaigu est connu par le récit qu’en a fait Antoine Tortat, dans la maison duquel il descendit. Cette maison est située un peu à l’extérieur de la ville Montaigu, le long de la route de Nantes1.

Antoine Tortat (1775-1856) était né à la Châtre, dans le Berry, où sa famille exerçait des fonctions judiciaires depuis au moins la fin du XVIe siècle. Arrivé à Paris en août 1794, il y avait obtenu un emploi de secrétaire auprès de la division judiciaire du comité de législation de la Convention nationale devenue thermidorienne, grâce aux relations de son père avec le conventionnel Porcher de Lissonay, ancien maire de la Châtre. Fin 1795, il devint pour peu de temps aide-garde de magasins de fourrages de l’armée de l’Ouest, en Vendée. Il s’y maria, ce qui le mit à l’abri des obligations militaires, et se livra à diverses spéculations ou trafics, souvent liés aux fournitures de l’armée. Nommé avoué près du tribunal d’arrondissement de Montaigu en 1801, il fut reçu en licence en droit à Poitiers en 1804. En 1808, il occupait l’ancienne demeure des Amoureuse de Vernusson, qui avaient disparu avec la Révolution et qui étaient auparavant receveur des Traites à la Bruffière.

Nous sommes au 8 août 1808, jour où l'Empereur, partant de Napoléon, devait passer à Montaigu pour se rendre à Nantes.

Depuis huit jours, tout était en émoi. Un M. Walch, contrôleur des contributions indirectes, cl son frère s’occupèrent des préparatifs avec un zèle soutenu, un goût exquis. Sur le pont un arc de triomphe portait cette inscription : "A Napoléon réparateur". Le long de la maison du curé, qui domine, une colonne bien peinte retraçait les principales victoires de l'Empereur.

Le maire, le conseil municipal, dont je faisais partie, les autres autorités, la garde nationale étaient là depuis midi, à attendre, lorsque, sur les quatre heures, arrive un énorme fourgon contenant les ustensiles du voyage, les cuisiniers, marmitons, etc., et un peu plus tard les officiers de bouche et un colonel, maréchal de logis de la maison impériale. Celui-ci déclare que l’Empereur s'arrêtera et dînera à Montaigu.

Où peut-il loger ?

Le maire, M. Auvynet2, offrit sa maison. Elle était inabordable pour les voitures et fut refusée. La cure, soigneusement visitée, était insuffisante. On était fort embarrassé, lorsque quelqu'un dit : "La maison de M. Tortat, située sur la route, pourrait convenir. — Je ne demande pas mieux que de l'offrir, si on la trouve suffisante. — Voyons-la", reprit le colonel.

Rendu à la maison, il la trouva bien. Les cuisiniers s'emparèrent de la cuisine, d'un petit salon à côté où nous mangions ; le salon de compagnie fut destiné à l'Empereur, mais il fallait une autre pièce pour la suite. "A cela ne tienne, dis-je".

En 2012, la "maison Tortat" avec, au-dessus de la porte centrale,

une plaque commémorant la journée du 8 août 1808.

Je fis sauter dans le jardin la table de mon étude ; des draps furent cloués sur les étagères de ma bibliothèque, de mes papiers, et voilà une pièce de dix-huit pieds sur quinze, prête à recevoir la table de dix-huit couverts qu'un aubergiste y dressa.

Ma femme, qui fut promptement avertie, dans la maison où la société attendait l'arrivée de l'Empereur, des arrangements pris, se rendit à la maison où elle fit, sur l'invitation du maître d'hôtel, nommé M. Leclerc, disposer nos lits, qui étaient convenables et qui se trouvèrent rapidement garnis de notre plus beau linge.

Sur les huit heures3, des cris enthousiastes, poussés par les autorités qui attendaient sur une petite terrasse qui séparait la maison de la route et par la foule immense qui obstruait au loin tous les environs, annoncèrent l'arrivée de l'Empereur. Sa Majesté avait été précédée, à diverses reprises, par de grands dignitaires.

Une légère pluie tombait alors. Le maréchal Duroc, pourvu d'un parapluie, alla recevoir l'Impératrice et la conduisit au salon. L'Empereur et le prince Berthier suivirent.

La suite se composait, outre le maréchal Duroc, de M. de Pradt, archevêque de Malines, du ministre de la marine, Decrès, trois dames d'honneur, Mesdames de la Rochefoucault, Maret et Gazany, cette dernière lectrice de l'Impératrice, des chambellans et autres officiers, formant, dans mon étude, une table de dix-huit personnes,

Le sous-préfet, le maire, ma femme et moi, nous étions dans le corridor qui séparait le salon de mon étude. Un chambellan et le mameluck s'y établirent aussi. Ils étaient là bien loin des splendides antichambres des Tuileries… Il fallait bien s'y résigner.

L'Empereur était au salon depuis quelques instants, lorsqu'on y appela le sous-préfet. Il nous dit en sortant : "L'Impératrice, après avoir bu un verre d'eau, vient de vomir ! L'Empereur, paraissant inquiet, m'a dit : — Qu'est-ce que c'est, Monsieur ? Voyez donc cette eau. — Sire, avait répondu le sous-préfet, n'ayez pas la moindre inquiétude ; vous êtes chez de très honnêtes gens. -— Mais goûtez donc". Le sous-préfet s'était alors saisi d'un verre plein et l'avait avalé. A-t-il dit vrai ? C'était un aimable homme, M. Bernard, de Fontenay, notre ami intime, qui peut avoir un peu exagéré.

Mais M. Auvynet, maire, mandé à son tour, revint en rapportant que la maudite eau avait encore fait le sujet des questions de l'Empereur. Immédiatement le mameluck, sortant de l'appartement, dit : "Le maître de la maison, qui est avocat ?" Je n'étais pas loin, et je répondis : "Me voici, Monsieur. — Sa Majesté vous demande".

Aussitôt introduit, je trouvai l'Empereur à table, tournant le dos à un feu assez vif, qui avait été allumé par ses ordres. L'Impératrice Joséphine était à table en face de l'Empereur, et le prince Berthier était au bout, du côté du jardin. Un seul maître d'hôtel, M. Leclerc, servait leurs Majestés avec les mets et les assiettes d'argent qu'on lui apportait.

Je me plaçai en face du prince Berthier, ayant conséquemment l'Empereur à ma droite et l'Impératrice à ma gauche. Je me hâtai, après avoir salué le plus respectueusement, de dire : "J'ai appris avec une grande douleur que Sa Majesté avait été indisposée du verre d'eau qu'elle s'était fait servir en arrivant". La gracieuse princesse se hâta de répondre : "Ce n'est rien ! Cela tient peut-être à la fatigue, à la poussière du voyage. — Ou bien, dis-je, à la désobéissance de mon domestique. Dans cette saison, il faut aller au loin chercher l'excellente eau d'une fontaine, et, dans la crainte de se trouver absent lors de l'arrivée du cortège, il aura puisé au plus près. Ah ! ajoutai-je en remarquant une carafe limpide, voici de belle eau. — Oui, répondit M. Leclerc, mais elle vient de Napoléon".

Cet incident n'eut pas d'autre suite. On vit, à n'en pas douter, ma parfaite tranquillité, et toute inquiétude fut bannie.

L'Empereur me questionna sur une foule de choses : "Quel est le prix relatif des biens patrimoniaux et des biens nationaux ? — Sire, les premiers se vendent au denier vingt-cinq [4 %], les autres se divisent en deux classes. Les biens de mainmorte, provenant des moines, des chapitres et bénéfices, sont au denier vingt [5 %] ; ceux d'émigrés, peu recherchés, se vendent souvent au-dessous du denier douze [8,3 %] à quinze [6,6 %]4. — Que faites-vous ici de l'ex-représentant Goupilleau5 ? — Personne ne le voit. — Il est fou, pas vrai ? — En ce moment, il s'occupe continuellement de ses jardins. — Le peuple est-il tranquille maintenant ? — Sire, quand le peuple a quitté les armes, il est bon, loyal, hospitalier, et quoique la division des opinions soit toujours très tranchée, les crimes contre les personnes sont rares et n'ont jamais pour cause la politique. — Parle-t-on encore des Bourbons ? — Sire, il y a longtemps que votre gloire et vos bienfaits les ont fait oublier. Votre Majesté a dû remarquer que toute la jeune noblesse du pays fait partie de sa garde d'honneur et qu'elle est commandée par M. Serin, ancien officier de dragons sous la royauté. — Charette commandait-il dans cette partie de la Vendée ? — Non, sire, elle était sous les ordres du général de Sapinaud, brave homme que ses camarades surnomment encore le général Tranquille. — Et Charette ? Il était cruel ? (puis regardant le prince Berthier, il ajouta) comme Alexandre !... Le fut-il ?" Le prince répondit : "Non, il ne le fut pas".

Je pris alors la parole et je dis : "Sire, le général Charette, presqu’abandonné par la population, attribuait ce résultat à l'influence des prêtres. Soupçonnant un jour le curé de la Rabatelière d'une trahison, il le fit prendre et fusiller : cela hâta sa perte. Hors ce cas, personne n'a accusé ce chef de cruauté. C'était du reste, à mes yeux, le plus illustre des généraux vendéens ; il ne manque à sa renommée qu'un homme de talent pour en retracer les éléments".

L'Empereur fit trêve à ses questions pour renvoyer un morceau de poisson qu'il ne trouva pas frais, malgré l'assurance du maître d'hôtel. Je saisis cette occasion pour supplier Sa Majesté de me permettre de l'entretenir d'une question de propriété qui était pour le Poitou d'un immense intérêt. "Sire, vous qui avez déjà réparé tant d'injustices, il en est une que vous pouvez faire cesser d'un mot. Il existe dans la Vendée de grands clos de vigne, concédés à titre de complants, c'est-à-dire que le bailleur, resté propriétaire du terrain, avait droit à la cinquième ou à la sixième partie des fruits. On a pourtant attaqué ces concessions comme entachées de féodalité, parce qu’un denier de cens ou un chapon par journal était ajouté à la redevance. — Ce n'est pas la justice qui doit trancher cette question, c'est la politique. — Sire, vous avez pourtant établi ces prestations dans le comté nantais, où le contrat à complant n'a été introduit qu'à l'imitation de la coutume du Poitou. Le preneur n'a jamais payé l'impôt avant la Révolution ; il pouvait être expulsé pour mauvaise culture, sur un simple procès-verbal de constat ; en un mot, il n'était pas propriétaire. — Tout cela, ce sont des distinctions de gens de loi ! Encore une fois, c'est la politique et non la justice qui l'emporte ici ; il n'y a pas à revenir à cet égard. Mon Dieu ! la propriété féodale, acquise de bonne foi avant la Révolution, était légitime, ne fut-ce que par la prescription ; on l'a supprimée cependant. Que faire à cela ? se soumettre".

Puis l'Empereur se leva et me dit : "Avertissez le Conseil municipal".

Peu d'instants après, je rentrai au salon avec le corps municipal. L'Empereur fut gracieux. On se borna à lui demander une cloche. Il la promit, puis nous fîmes place au tribunal et aux juges de paix, etc.

Pendant que j'étais au salon, les dames d'honneur avaient prié ma femme de les conduire dans un appartement supérieur. Sur la question qu'elle leur adressa pour savoir si on coucherait à Montaigu, Mme de la Rochefoucault répondit : "Le savons-nous ? L'Empereur va peut-être, dans un instant, donner l'ordre du départ !"

En 2015, resté en état, "l’appartement supérieur" de la maison d’Antoine Tortat

où l’impératrice Joséphine prit un bref repos

lors du passage de l’empereur à Montaigu, le soir du 8 août 1808.

En passant à Saint-Georges, l'empereur avait accordé vingt mille francs pour la reconstruction du clocher. Il semblait s'étonner de la discrétion des Vendéens, qui ne lui demandaient rien ou presque rien. Aussi l'Impératrice, alors que je parlais en bons termes de la population, paraissait-elle heureuse, et elle ajoutait : "Je vous le disais bien, sire, que c'était un bon peuple".

Cette excellente princesse était très décolletée, encore très bien et surtout gracieuse : je ne pouvais m’empêcher, pendant le repas, de la regarder avec amour. Aussi eus-je un grand chagrin lorsque l'Empereur eut la dureté de s'en séparer.

J'oubliais de dire que l'Empereur m'avait demandé si j'avais servi. Je répondis : "Fort peu de temps, sire. Je n'étais pas de la conscription de dix-huit à vingt-cinq ; mon père, s'étant opposé à ce que je continuasse le service, m'avait obtenu une place au Comité de législation. C'est après les événements du 13 vendémiaire que je suis venu dans la Vendée, où je me suis marié".

Au reste, je ne demandai rien, a la grande surprise de nos amis. L'idée ne nous vint même pas de présenter notre chère petite Adèle à la bonne impératrice.

Apres la réception, l'Empereur donna l'ordre du départ. Il était près d'une heure lorsqu'il se mit en route, escorté par la garde d'honneur du pays, et il arriva sur les trois heures du matin à Nantes, où on ne l'attendait plus, tant la patience avait été mise à l'épreuve auparavant.

Après le départ de l'Empereur et de sa suite, un officier me demanda combien j'avais de domestiques. "Deux, répondis-je. — Voilà ce que je vous prie de leur distribuer de la part de Sa Majesté". Il y avait, en or, 360 francs que je partageai entre la cuisinière, qui était de Nantes, et un jeune domestique de Chantonnay, Corqueteau. Vous jugez de leur joie !

Le lendemain, les cancans ne manquaient pas. L'Empereur devait me nommer préfet, m'attirer au Conseil d'Etat… enfin ma fortune était l'inévitable suite de la réception longue et gracieuse dont j'avais été l'objet. Il y avait plus de jalousie que de bienveillance dans ces commérages. Cependant quelques-uns se rapprochaient comme devant un soleil levant.

On trouva, dans les désordres de la cuisine, une cuillère d'argent. J'emportai cet objet à Nantes où je me rendis, le 9 août, avec M. Bernard, le sous-préfet.

A mon arrivée à Nantes, je me hâtai d'aller au palais impérial, où je remis, entre les mains de M. Leclerc, la cuillère d'argent oubliée à Montaigu. M. Leclerc, en me remerciant, me dit : "Est-ce que vous n'avez rien à demander à l’Empereur ? — Mais, dis-je, que voulez-vous que je lui demande ? — Il vous a reçu avec tant de bienveillance que je ne me rappelle pas un pareil accueil".

Les fêtes de Nantes furent magnifiques ; mais M. Bernard ni moi ne pûmes obtenir l'entrée du bal qui fut donné au Cirque du Chapeau-Rouge. [ … ]

Le 9 août Napoléon visita la ville et, le jour suivant, descendit la Loire jusqu’à Paimbœuf pour y visiter les chantiers navals. L’architecte-voyer nantais Mathurin Crucy, dont la famille était dans le commerce du bois, la charpenterie et la construction navale, lui présenta un projet de construction de port à Saint-Nazaire. L’Empereur transmit ses intentions aux ingénieurs des Ponts et Chaussées afin qu’ils réalisent les plans d’un bassin à flot et de chantiers d’armement, dans le but d’établir un devis6. Rentré à cheval à Nantes, il y assista le soir avec Joséphine à un bal et à un feu d’artifice donnés en leur honneur. De mauvaises nouvelles étant arrivées d’Espagne, il repartit dès le lendemain pour Paris, où il arriva pour le 15 août (jour de la saint Napoléon).

Dans son récit du passage de Napoléon à Montaigu le 8 août 1808, Antoine Tortat montre un empressement admiratif à donner aux questions de son hôte les réponses que celui-ci lui semblait attendre, en contraste avec l’attitude en retrait du maire de Montaigu, Augustin-Moïse Auvynet. Ce dernier, après avoir évité que l’empereur s’arrêtât chez lui, avait limité ses demandes d’aide obligées à une cloche pour l’église qui en était dépourvue ; une demande dont la modestie surprit l’empereur. On a pu mettre ce comportement en rapport avec ses engagements durant et après la Révolution, qui avait fait de lui un monarchiste légitimiste.

Antoine Tortat ne semble pas avoir saisi toute la portée des questions posées par Napoléon, en particulier celle portant sur les prix des biens patrimoniaux et des biens nationaux, significatifs du degré de confiance accordée par l’opinion locale à la solidité du régime impérial ("ceux d'émigrés [restent] peu recherchés") ; celle sur les sentiments politiques de la population ("…quoique la division des opinions soit toujours très tranchée […]"); celle sur ce que l’on disait ou non des Bourbons. Les réponses font preuve d’une politesse aux limites de la servilité. Quant à la question sur le passé militaire de Tortat ("Fort peu de temps, sire. Je n'étais pas de la conscription de dix-huit à vingt-cinq ; mon père, s'étant opposé à ce que je continuasse le service, m'avait obtenu une place au Comité de législation"), elle montre comment, à cette époque, la bourgeoisie dont faisait partie Antoine Tortat, s’efforçait de se dispenser de ce genre d’obligations.

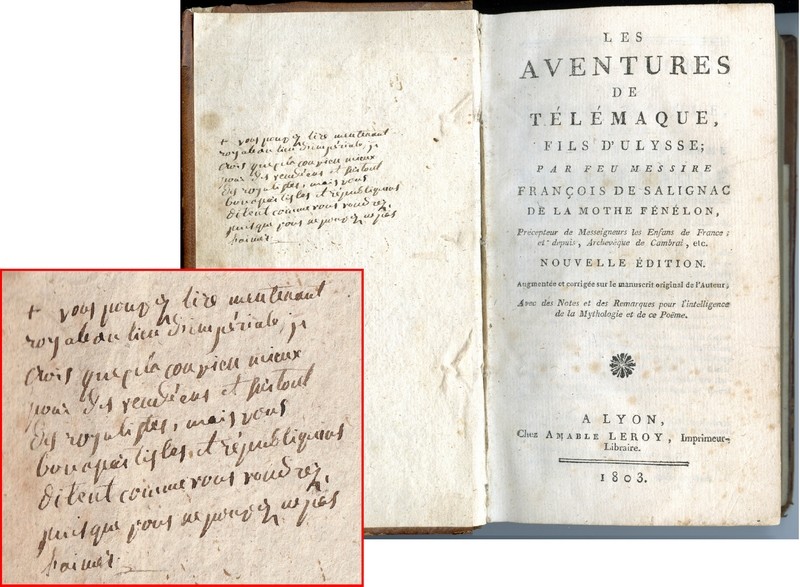

"Vous pouvez lire maintenant royale au lieu d’impériale,

je crois que cela convien mieux pour des Vendéens et surtout des royalistes,

mais vous, bonapartistes et républicains,

ditent comme vous voudrez, puisque vous ne pouvez ne pas l’aimer" :

inscription en exergue d’un livre venant des environs de Montaigu, et pouvant peut-être illustrer

le "…quoique la division des opinions soit toujours très tranchée […]"7.

Plus de deux siècles plus tard, cette "maison Tortat" a gardé, malgré son passage entre les mains de nombreux propriétaires et locataires successifs, l’essentiel de son aspect d’alors. "L’appartement supérieur" où l’impératrice Joséphine se reposa quelques instants semble n’avoir (presque) pas bougé depuis 210 ans.

Quant à la suite de la vie d’Antoine Tortat : en juin 1811, la sous-préfecture de Montaigu et donc son tribunal ayant été supprimés, il devint un des juges suppléants du nouveau tribunal de la Roche-sur-Yon, et en 1812 il fut nommé adjoint du maire de cette ville par le préfet. La période des Cent jours fut la seule de sa vie où il s’engagea politiquement : il refusa de prêter serment de fidélité à Napoléon de retour de l’île d’Elbe, et fut destitué de ses fonctions. Une attitude qui lui valut d’être nommé maire de la ville de 1815 à 1819. Toujours juge du tribunal, franc-maçon membre de la loge l'Heureuse Réunion (1818-1830), il acheta en 1829 le domaine de la Gerbaudière, sur la commune du Tablier. En 1830, les tensions politiques qui suivirent la Révolution de juillet, le firent destituer en novembre 1831, mais trois mois plus tard il était renommé procureur du roi à Saintes où il termina sa carrière. C’est près de cette ville qu’il acquit les importants château et domaine de Ransanne, où il mourra en 18568.

Le château de Ransanne (fin du XVe siècle, M. H.) et son domaine de 78 ha,

situés près de Saintes et acquis en 1837 par Antoine Tortat :

aboutissement ostentatoire d’une fortune et d’une carrière issues de la Révolution.

C’est essentiellement au travers de ses Mémoires9 (d’où est extrait ce récit du passage de Napoléon à Montaigu), que l’on connait la vie d’Antoine Tortat. Ecrites en 1853, elles s’arrêtent à la fin de l’année 1847 et obéissent à la loi du genre qui vise à donner une vision avantageuse de la vie de leur auteur. Celui-ci s’y présente comme un homme avant tout du juste milieu et qui, sauf au printemps 1815, aura toujours été un serviteur zélé des différents régimes politiques s’étant succédé en France. On y voit comment il utilise au mieux ses relations et les opportunités politiques du moment et comment il poursuit une carrière de fonctionnaire, qu’il présente comme exemplaire, au service de sa réussite et de sa fortune personnelles.

--------------------

Notes, sources et références...

(sauf mentions contraires, illustrations et texte sont dus à M. Mignet)

1 Tortat (Antoine), "Relation du passage de l’Empereur à Montaigu", extrait de ses Souvenirs et cité dans l’Annuaire de la Société d’Émulation de la Vendée, 1887, p. 173-179.

2 Augustin-Moïse Auvynet (1771-1853) avait été nommé maire de Montaigu en 1801 et le resta jusqu’en 1811. C’est lui qui remit sur pied la ville de Montaigu après la Révolution, apaisant les esprits autant que cela se pouvait, épongeant les dettes contractés durant la période précédente, favorisant le déblaiement de ses ruines et relevant une partie des bâtiments détruits ou incendiés… et agrandissant son territoire communal. Comme leurs voisins les médecins Richard de la Vergne, les Auvynet font partie des familles de la bourgeoisie montacutaine ayant pris part à l’insurrection vendéenne mais qui, fait exceptionnel, avaient survécu à la répression qui suivit. Membre de la municipalité de Montaigu de mars à septembre 1793, durant l’insurrection, Augustin-Moïse avait été ensuite un des secrétaires de Charette, et à ce titre l’un des signataires du traité de la Jaunaye en février 1795. En avril 1801, c’est dans le cadre de la politique de pacification du premier consul, Bonaparte qu’il fut nommé maire de Montaigu. En 1811, il devint juge à la Roche-sur-Yon, avec la Restauration il fut élu député de la Vendée (1815-1816), et de 1817 à 1830 il fut sous-préfet des Sables-d’Olonne. En 1848, il sera élu président du conseil général de la Vendée et, dit-on, après le coup d’état du 2 décembre 1851, il refusa de prêter serment de fidélité au futur Napoléon III.

3 Un mémoire présenté par les maîtres de poste indique 9h 20 du soir pour l'heure de l'arrivée à Montaigu.

4 Les biens qui n’étaient pas vendus au comptant l’étaient moyennant un certain intérêt s’ajoutant au paiement dû. Ceci était calculé en partant de l’intérêt d’un "denier" contre un certain capital considéré lui aussi en "deniers" : ainsi une opération "au denier vingt-cinq" correspond à un "denier" d’intérêt pour vingt-cinq "deniers" de capital (soit 100 / 25 = 4 %), ou un "denier" d’intérêt pour vingt "deniers" de capital (soit 100 / 20 = 5 %), etc.

5 Philippe-Charles-Aimé Goupilleau de Villeneuve (1749-1823), membre de la bourgeoisie aisée de Montaigu était avocat avant la Révolution. En 1789, il fut l’inspirateur et rédacteur des cahiers de doléances des paroisses de Rocheservière et de ses environs. En juin 1790, il se fit nommer procureur syndic (chef de l’exécutif) du District de Montaigu. L’application qu’il fit des nouvelles lois et réformes, perçues localement comme étant avant tout à l’avantage des nantis dont il était, fut pour beaucoup dans la montée des exaspérations à l’origine du soulèvement populaire de mars 1793. Député à la Législative en 1792, puis à la Convention en 1793, il fut de nouveau, durant le Directoire, étant élu et réélu député de la Vendée au Conseil des Cinq-Cents par le très étroit corps électoral de privilégiés de l’époque. S’étant nettement opposé à Bonaparte lors du coup d’état du 18 brumaire de l’An VIII (9 novembre 1799), il dut quitter la vie politique et fut même, en 1802-1803, assigné à résidence à l’île de Ré. Etant passé en très peu d’années de l’aisance à la richesse grâce à la Révolution, il se retira à Montaigu où, en 1808, il vivait de ses rentes à l’actuel n°11 de la rue Chauvinière.

6 Comme d’autres projets essentiels pour l’avenir de Nantes, ce ne fut qu’après cinquante ans de tergiversations que, sous le Second Empire, le port de Saint-Nazaire verra le jour. Cependant, dès 1822, un service de "pyroscaphes" (bateaux à vapeur) fut établi pour joindre Saint-Nazaire à Nantes en passant par Paimbœuf.

7 Document provenant de chez P. Auger, de Montaigu.

8 Dossier "Famille Tortat et alliés" (Arch. dép. de la Vendée, collection Pailloux : 25 J 196).

9 Extrait des Mémoires d’Antoine Tortat (1775-1847), 1911, 138 p.

retour à

Histoire de Montaigu

◄ page précédente : Après les ruines révolutionnaires, le temps des reconstructions (1800-1840) Haut ▲ page suivante : Le règne des bourgeois républicains (1837-1935) ►